1 0 0 0 OA SUポリマー系接着剤

- 著者

- 佐藤 慎一 佐藤 明寛 伊豫 和裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本接着学会

- 雑誌

- 日本接着学会誌 (ISSN:09164812)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.194-198, 2006-05-01 (Released:2015-10-31)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 見附 陽介

- 出版者

- 北海道大学スラブ研究センター

- 雑誌

- スラヴ研究 (ISSN:05626579)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.63-89, 2009

In this paper, I examine the meaning of the concepts of "person" and "thing" in M. M. Bakhtin's theory of dialogue. Through this examination, I aim to clarify the similarities and differences between Bakhtin's and C. L. Frank's philosophy based on an ontological concept unique to traditional Russian philosophy, namely, "pan-unity" (всеединство). I begin by presenting a conceptual contrast between dialogue and reification, which play an important role in Bakhtin's seminal work Problems of Dostoevsky's Poetics. I demonstrate that this contrast between dialogue and reification derives from the contrast between person and thing. Dialogue, to Bakhtin, is the relationship between "I" and "Thou." We need to consider the other as "Thou" because he/she is not a thing but a person who has his/her "independence," "inner freedom," and "unfinalizability." Bakhtin says that only through dialogue can we properly deal with such characteristics of the other. If we have contact with the other without a dialogical attitude, he/she is reified as a thing that does not speak. He affirms that the main aim of his work is to elucidate the meaning of the artistic form of Dostoevsky's literary works, namely, "polyphony." According to Bakhtin, polyphony emancipates the person from such reification through a dialogical attitude. In this sense, we can infer that Bakhtin's theory of dialogue is based on the contrast between dialogue and reification, which derives from the fundamental contrast between person and thing. In addition, by comparing Bakhtin's concept of reification with A. F. Losev's, I demonstrate that Bakhtin utilized the word "reification" not in the manner of Russian Platonism, wherein it was considered as the incarnation of an "idea," but in the manner of Kantian argument, which ethically differentiated person from thing and criticized the idea of treating a person as a means. Next, I examine S. L. Frank's concepts of person and thing to compare them with Bakhtin's. Frank also developed the idea of "I" and "Thou." Moreover, like Bakhtin, he criticized the idea of treating a person as a thing. In this sense, I think that his philosophy is suitable for a comparison with Bakhtin's theory. However, there is a third category in Frank's argument, which he refers to as "We." This makes his idea of "I" and "Thou" distinct from others' idea. "We" is characterized as a primary state from which "I" and "Thou" are derived through differentiation, namely, as pan-unity. Frank ultimately places these categories in ontological unity under God. I show that in Frank's philosophy, encounter and association with the other as "Thou" is grounded in this ontological concept. On the basis of these theories, we can point out the similarities between Bakhtin's and Frank's philosophy. Both developed the idea of "I" and "Thou" on the basis of the contrast between person and thing. Moreover, it seems that Frank's definition of "We" as a "polycentric system" is similar to Bakhtin's idea of "polyphony." However, there is a decisive difference between them, namely, the ontological premise of the relationship between "I" and "Thou." As stated above, the relationship between "I" and "Thou" is ensured by the ontological concept of "We" as pan-unity in Frank's philosophy. On the other hand, the ontological premise of Bakhtin's dialogue is the idea of "outsideness" (вненаходимость). I conclude that this idea is incompatible with the idea of pan-unity. However, there seems to be a disagreement concerning the interpretation of Bakhtin's idea of outsideness. Some scholars, including me, think that there are some differences between the idea of outsideness and the idea of pan-unity. Therefore, they consider Bakhtin's philosophy to be distinct from traditional Russian philosophy. Others think that there are some similarities or connections between them. Therefore, they consider Bakhtin's philosophy to be influenced by traditional Russian philosophy. By considering the differentiation between "monological outsideness" and "polyphonic (dialogical) outsideness," which was proposed by Bakhtin, I intend to provide a solution for this seeming disagreement. Finally, on the basis of these arguments, I consider not only how Bakhtin's idea of person and thing can be appreciated in comparison with Frank's idea, but also how the idea of outsideness as the ontological premise of Bakhtin's dialogism can be appreciated in comparison with the ontological idea of pan-unity, unique to Russian philosophy.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.23, pp.64-67, 2009-11-03

本誌連載中の渡邉美樹ワタミ会長が若者や女性向けにプロデュースした新シリーズ。「夢ノート」と「スケジュール帳」の2部差し込み式。将来の夢に日付を入れる「Date Your Dream」、身近な目標を気軽に書き込む「Date Your Small Dream」を追加。自分の夢と、それを実現するための具体的な日付を書き込み、5年→1年→1カ月→1週間と転記していくことで日々の目標を導き出す。

1 0 0 0 OA ハイブリッド型授業におけるICTを活用した教育プログラムの検討

- 著者

- 酒井 佳世 Kayo Sakai

- 出版者

- 久留米大学情報教育センター

- 雑誌

- 久留米大学コンピュータジャーナル (ISSN:24322555)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.22-29, 2021-02

本稿は,コロナ禍における授業方針の転換により,クラス分割して対面と遠隔を組み合わせたハイブリッド型授業を取り上げICTを有効活用した新たな教育プログラムを検討したものである。これまでになかった遠隔授業を導入するにあたり,対面と遠隔をいかにうまく組み合わせるかを考慮し,対面では対面ならではの学生の交流を重視した内容(テーマ)とし,遠隔は,学生が個人またはグループで取り組めるオンライン教材と動画作成などの課題を設定し ,新たな教育プログラムの検討をおこなった 。

1 0 0 0 「木を見て森を見ず」の所業(やまがら)

- 著者

- チコちゃん

- 出版者

- 一般財団法人 林業経済研究所

- 雑誌

- 林業経済 (ISSN:03888614)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.5, pp.i, 2019

本稿では,製薬会社の研究開発部門におけるメンタルヘルス不調からの職場復帰の成否に影響を与える要因について,復職者の上司および復帰者本人に対し聞き取り調査を行った。同じ会社の同じ部門内での復職事例を比較検討したことが本稿の特徴である。明らかになったことは以下の通りである。第一に復職の成否は(仕事の質が)易しい仕事から,やや難しい仕事を経て,難しい仕事に移行しているかどうかにかかっていた。メンタルヘルス不調者の復職プランを考える場合には,仕事の量だけでなく仕事の質を考慮して配分する必要がある。第二に,休職前の職場でやや難しい仕事を切り出せない場合があるが,復職成功事例では上司が復職者を他の部に異動させていた。一方,失敗事例ではこのような場合でも上司が異動させる措置をとっていなかった。第三に復職してすぐのタイミングで短時間勤務を行ったかどうかは,最終的な復職の成功に必ずしもつながっていなかった。

1 0 0 0 OA 大日本史料

- 著者

- 東京大学史料編纂所 編

- 出版者

- 東京大学

- 巻号頁・発行日

- vol.第11編之8, 1952

日本各地の遺跡からは多量のイネ種子が出土しているが,その大半は黒化し炭化米と呼ばれている.故佐藤敏也氏が1960年代から1985年ころに収集した炭化米(これを佐藤コレクションという)を中心としてそれらの情報、とくに遺伝情報を1次資料化し,将来のデータベース化に備えようというものである.なお佐藤コレクションに含まれるサンプル総数は100万粒を超えるほど膨大なものであることがわかった.今年度はその最終年度であり、主にDNA分析に力を入れてまとめを行った.DNA分析を行った遺跡は全部で17遺跡(北海道から沖縄までの32都道府県にまたがる)で、そこから出土した計207粒の炭化米を研究に用いた.これら炭化米の多くは熱を受けて炭化したのではないことが外見上から確かめられた.DNA抽出はSSD法ないしはアルカリ法で行い,増幅はPCR法によった.その結果,古代の日本列島のイネのほとんどすべてがジャポニカであったこと,また約40%ほどの確率で熱帯ジャポニカの系統が含まれていることなどが明らかになった.熱帯ジャポニカは、場所、時期を問わず出土しており,当時の日本列島にひろく分布していたものと思われる.あわせて福岡市雀居遺跡から出土した炭化米はその220粒程度を対象に分析を行った.このうち12粒から,ジャポニカであることを示すDNA断片が増幅された.ただしそれらが熱帯ジャポニカであるか温帯ジャポニカであるかの判定はできなかった.

1 0 0 0 宮崎県産植物ノート(4)ウツギ属の新植物--タカチホウツギ

- 著者

- 南谷 忠志

- 出版者

- 宮崎県総合博物館

- 雑誌

- 宮崎県総合博物館研究紀要 (ISSN:02879425)

- 巻号頁・発行日

- no.21, pp.11-26, 1998

1 0 0 0 OA インパルス応答を利用した核磁気共鳴画像のスライス厚測定

- 著者

- 山口 功 石森 佳幸 藤原 康博 谷内田 拓也 吉岡 千絵

- 出版者

- 公益社団法人 日本放射線技術学会

- 雑誌

- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.10, pp.1295-1306, 2012-10-20 (Released:2012-10-22)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

The purpose of this study was to verify the applicability of measurement of slice thickness of magnetic resonance imaging (MRI) by the delta method, and to discuss the measurement precision by the disk diameter and baseline setup of the slice profile of the delta method. The delta method used the phantom which put in the disk made of acrylic plastic. The delta method measured the full width at half maximum (FWHM) and the full width at tenth maximum (FWTM) from the slice profile of the disk signal. Evaluation of the measurement precision of the delta method by the disk diameter and baseline setup were verified by comparison of the FWHM and FWTM. In addition, evaluation of the applicability of the delta method was verified by comparison of the FWHM and FWTM using the wedge method. The baseline setup had the proper signal intensity of an average of 10 slices in the disk images. There were statistically significant difference in the FWHM between disk diameter of 10 mm and disk diameter of 30 mm and 5 mm. The FWHM of the disk diameter of 10 mm was smaller than the disk diameter of 30 mm and 5 mm. There was no statistically significant difference in the FWHM between the delta method and the wedge method. There is no difference in the effective slice thickness of the delta method and the wedge method. The delta method has an advantage in measurement of thin slice thickness.

- 著者

- 吉井 匡

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.137-139, 2011

1 0 0 0 IR 南都における天台教勢と最澄への影響

- 著者

- 英 亮

- 出版者

- 大谷大学大学院

- 雑誌

- 大谷大学大学院研究紀要 = RESEARCH REPORT OF THE GRADUATE SCHOOL OF OTANI UNIVERSITY (ISSN:21898707)

- 巻号頁・発行日

- no.37, pp.133-163, 2020-12-01

1 0 0 0 IR 昭和恐慌と京都染織業界 : 「京都商工人名録」の分析を中心に

- 著者

- 中丸 宣明

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, pp.213-216, 2015

1 0 0 0 OA 量子近似最適化アルゴリズム(QAOA)を用いた複数制約条件付き最適化問題への応用

- 著者

- 斯波 廣大 Chih-Chieh CHEN 曽我部 完 坂本 克好 山口 浩一 曽我部 東馬

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)

- 巻号頁・発行日

- pp.4B3GS102, 2020 (Released:2020-06-19)

ゲート方式の量子コンピュータを用いた最適化問題の解法は、VQEアルゴリズムを用いたものやQAOAアルゴリズムを用いたものが存在し、実社会の最適化問題に対する解法の1つとして、現在注目を集めている。ゲート方式の量子コンピュータを用いた最適化問題の計算手法は、量子アニーリングによる計算手法よりも拡張性が高く、様々な種類の最適化問題に対応できる可能性がある。しかしながら、複数の制約条件を考慮した複雑な最適化問題において、正しい最適解を計算する手法は未だ確立されていない。そこで今回は、制約条件を考慮した、より実問題に近い最適化問題に対する計算手法の1つであるハミルトニアン混合型手法を応用するとともにその有効性を検証する。

1 0 0 0 IR 夢想起における感情別体験頻度

- 著者

- 岡田 斉

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 人間科学研究 (ISSN:03882152)

- 巻号頁・発行日

- no.23, pp.45-54, 2001

The purpose of the present study is to survey the frequency of emotional experience in dream recall. A total of 1267 undergraduate students completed a dream recall frequency questionnaire, which contained a question about dream recall frequency and about recall frequency of thirteen emotions. Results the of the factor analysis showed that those emotions were divided into two groups; positive emotions in dreaming, which involved happiness, hope, joy, and relief and negative emotions, which involved anxiety, disgust, fear, sadness, impatience, and strain. And in contrast to the sleep laboratory study, participants feel their dreams as rather positive - joyful experiences.

1 0 0 0 OA チャップリン君のニコニコ振り

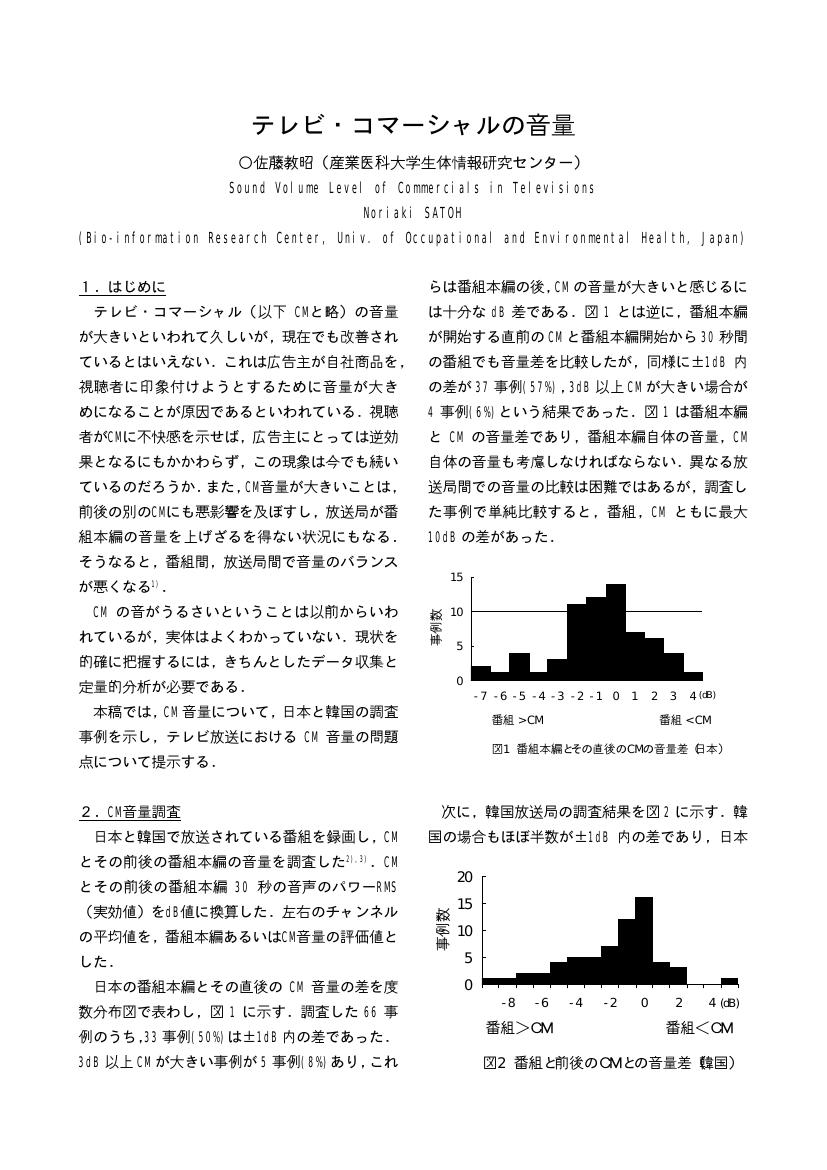

1 0 0 0 OA テレビ・コマーシャルの音量

- 著者

- 佐藤 教昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 日本人間工学会大会講演集 日本人間工学会第46回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.14-15, 2005 (Released:2007-02-01)

1 0 0 0 IR 香川大学1年生の問題行動の実態 ─コンプライアンス教育のための実態把握─

- 著者

- 大久保 智生 西本 佳代

- 出版者

- 香川大学大学教育基盤センター

- 雑誌

- 香川大学教育研究 = Journal of higher education and research, Kagawa University (ISSN:13490001)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.41-53, 2016-03-01

本研究の目的は、香川大学1年生の問題行動の実態を明らかにし、その結果をもとにコンプライアンス教育の在り方について考察することにある近年、大学は不祥事対策としてコンプライアンス教育を強化しなければならない状況に立たされている。例えば、学生が犯罪などの不祥事を起こしたのなら、大学はメディアを通して謝罪し、不祥事対策を講じ、それを発信しなければならない。抑止のしようがない問題の対策を講じることの是非はともかくとして、その一連の流れが「誠意ある対応」としてみなされていることは間違いないだろう。確かに、大学は公的な機関であるし、特に香川大学のような地方国立大学においては地域に対する説明責任が生じている。また、2008年に中央教育審議会が示した「学士力」の構成要素には「市民としての社会的責任」や「倫理観」が挙げられており、社会が大学に期待する教育の一環としてコンプライアンス教育が位置づけられているといっても過言ではない。加えて、不祥事に関わることのない大多数の在学生の心情を想像すれば、同じ大学から犯罪者を出さないための手段を講じることが大学の役割の一つのようにも思えるその一方、大学においてこの問題を論じるのであれば、こうした社会的要請がある種のモラルパニックの中で生じているということにも自覚的でなければならないだろう。モラルパニックとは、「社会一般に受容されている文化や規範に挑戦したり、逸脱したりする人々を、社会の秩序や公共の利益を脅かすものとしてやり玉にあげ、冷笑・避難・憎悪・激怒を一斉に浴びせる標的に仕立て上げてしまうヒステリックな大衆心理現象」(盛岡・塩原・本間編、1993、1427頁)のことを指す。罪を犯した学生やその学生が在籍する大学が危険視され、メディアの媒介によって社会不安となる。コンプライアンス教育はその社会不安を解消する「特効薬」として期待を集めるのであるしかし、簡単には「特効薬」は見つからない。そうなった時、行き場のない思いが罪を犯した者やその者が所属する集団の排斥を引き起こしかねない。ジョックヤングは、1960年代後半以降、欧米社会は「安定的で同質的な包摂型社会から、変動と分断を推し進める排除型社会へ」(11頁)移行したと指摘する。排除型社会では、存在論的不安を背景に他者を悪魔に仕立てあげ、社会問題の責任をなすりつける「他者の悪魔化」がおこなわれる。もちろんこれは欧米の話だが、非正規雇用の拡大や失業者の増加等日本にあてはまることが多く、日本もまた排除型社会だとされる。本研究にひきつけてみると、罪を犯した学生やその学生が在籍する大学が危険視され、その解消のために「特効薬」としてコンプライアンス教育が求められる。しかし、簡単には「特効薬」は見つからず、結果として、危険視される学生や大学は「悪魔」として排除される可能性がある。大学におけるコンプライアンス教育について論じるのであれば、こうした問題が付随していることを忘れてはならないし、間違っても「他者の悪魔化」を助長する方向に学生たちを導いてはならないだろう。先のストーリーを意識的にずらして、つまり、問題の原因を個人や一部の集団の異常性に見出し、それを排除するのではなく、社会的構造を含めた広い視野で問題の本質を見極めながら、大学ですべきこと、できることを取捨選択する必要がある。こうした問題意識に立ちながら、本研究は、香川大学1年生の問題行動の実態を明らかにする。エビデンスにのっとった検討を進め、排除型社会に寄与しないコンプライアンス教育の在り方を考える一助としたい。

1 0 0 0 OA 政策学習論の再構築に向けて

- 著者

- 秋吉 貴雄

- 出版者

- 熊本大学

- 雑誌

- 熊本大学社会文化研究 (ISSN:1348530X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.1-16, 2012-03-26

This study reconsidered the notion of policy learning in order to rebuild the analytical framework. Since 70's intensive policy studies have been implemented in U.S., and the notice on "policy learning" has been increased. Several types of learning have been presented, which were "political learning", "social learning", "policy oriented learning", "lesson-drawing" and "government learning". But, as some criticized the concept of policy learning were ambiguity, the notice on this notion has been decreased since 90's. Reviewing recent studies on policy process, we found several implications for the notion of policy learning in the four components, which were 1) the subject of learning, 2) the object of learning, 3) the process of learning, 4) the channel for policy.