1 0 0 0 OA 京都都市圏における職場モビリティ・マネジメント実行過程の知恵と工夫

- 著者

- 村尾 俊道 藤井 聡 中川 大 松中 亮治 大庭 哲治

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.44.3, pp.103-108, 2009-10-25 (Released:2017-01-01)

- 参考文献数

- 12

本研究では、京都都市圏での通勤交通における課題を明らかにするとともに、京都府での実際のプロジェクトを紹介することを通じ、職場MMの実行過程に着目し成功要因や課題を整理する。その結果、実施に至る準備段階においての関係者間の合意、組織の意思形成が重要であることを明らかにするとともに職場MM成功のための知見を提供した。これは、今後、職場MMを他地域で展開される際に極めて有益な知見となる。

- 著者

- 西田 尚央

- 出版者

- The Sedimentological Society of Japan

- 雑誌

- 堆積学研究 (ISSN:1342310X)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.61-64, 2009-07-31 (Released:2009-10-23)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 現地調査に基づく商店街の賑わいと土地利用及び業種構成の関連分析

- 著者

- 大庭 哲治 松中 亮治 中川 大 北村 将之

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.5, pp.I_405-I_414, 2014 (Released:2015-05-18)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3

長年にわたって地域の商業活動の中心を担ってきた商店街の衰退が進んでいる.衰退の原因は様々であるが,商店街は街の賑わいを生む場であり,他の商業施設にはない価値を有する.多様な特徴を持つ商店街の賑わいと土地利用及び業種構成の現在の関係に着目して,本研究は,京都市内86商店街の土地利用及び業種構成を現地調査によって詳細に把握した上で,賑わいとの関連性を定量的に分析した.その結果,小売業(食品系)の割合と歩行者密度は正の関連を有すること,駐車場・低未利用地の割合と歩行者密度や路線価には負の関連があること等,土地利用及び業種構成によって商店街の賑わいが異なることを明らかにした.

1 0 0 0 OA 鉄道・電気事業からみた近代宇治の都市イメージ形成

- 著者

- 田中 尚人 川崎 雅史 坪田 樹

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木史研究論文集 (ISSN:13495712)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.109-116, 2004-06-15 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 41

This study focused on the development of Uji City under the modernization before the consolidation in 1951. Before modern age, this area had been famous for the sightseeing and the tea plant. Under the modernization, some infrastructures such as road systems, railway systems and electric generation systems were constructed in this area, and had consisted or sustained the image of this area.This study analyzed the influence of infrastructure toward urban landscape, urban life and the image of the city, and then clarified the city planning and management of the Uji City on the process of the modernization. The image of Uji City itself was not made revolutionized by the infrastructure, but elements of the image were updated taking advantage of the infrastructure. Therefore, the image of Uji City constituted before modern age have been succeeded.

- 著者

- 清山 陽平 神吉 紀世子

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.778, pp.2683-2693, 2020 (Released:2020-12-30)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

This study aims to clarify the locality in modern changing landscape. Research area is Minami-shinchi, Chusyojima, Fushimi, Kyoto, which was developed after 1925 without any masterplan. Its landscape can be described as cluttered landscape. On the existing buildings of various ages and designs, there are so many signs of repair or renovation left. It is a serious problem how to evaluate the locality in such a cluttered landscape in change and to propose the method of conservation. Research objects are 11 shops in 10 buildings in Minami-shinch. I did design survey of these shop buildings and did life history interviews to shop owners. Through the survey, the history of buildings was clarified in detail, especially when/why/how/ they have been changed by owners. Through the interviews, I made an chronological table of these changes and it is clarified that all of these shop buildings have renovated or repaired partially several times. And these changes were done in order to manage the changing situation of owners’ life or business. Through the design survey, I clarified how the building at present has been created by these changes in detail with plans, elevations, and pictures. There are 36 changes on the researched buildings in total. And there are 21 changes inside shops, but most of them are partially. Many changes are on the floors or walls with painting or wallpaper, which can cover and change wide area easily and cheaply. And there are 16 changes on the façade of the buildings. Most of them intend to change whole the façade, but original part and changed part(s) can be seen in all the buildings. Some were renovated to billboard architecture but the original roof can be seen, some were changed its 1st floor to open the shop but its 2nd floor for living space were not changed, and some were changed again partially to open the new shop. As a result of these two surveys, I clarified these changes based on owner’s effort and ingenuities to manage the changing situation of business or life in their limited budgets. And that is the locality of this changing landscape in Minami-shinch. Therefore, cluttered landscape or buildings with many signs of changes can be evaluated as authentic in the folksy area with frequent changes of the situation of life or business of residents.

1 0 0 0 OA 小学校教員養成課程に於ける水泳授業の取扱いに関する実態調査報告書

- 著者

- 酒井 志郎 佐野 裕

- 出版者

- 横浜国立大学

- 雑誌

- 横浜国立大学教育紀要 (ISSN:05135656)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.130-157, 1977-11-30

This Report aims to study about the Swimming Curriculum in the training Cource for primary School teacher in Japan. Collected Rate by mailed questinnaire are as 80.4% (37/46) of National universities and 56.25% (9/16) of private colleges. According to our studies approximately 70.2% of National universities Swimming curriculum is as a necessary Subject, 24.3% as an elective subject, and have no Swimming curriculum 5.5%. About contents of swimming curriculum many universities Lecture on 「swimming Medicine」 (92.3%), 「Method of swimmig coach」 (34.6%), 「Swimming Administration」 (42.3%) and 「Science of Swimming」 (34.6%), and to practice such as crawl stroke. Back stroke. Breast stroke, side stroke and so on. But Butterfly stroke is not one of a main program.

1 0 0 0 OA 積雪寒冷地において長期間供用されたコンクリート施設の表面近傍における凍害・摩耗劣化

- 著者

- 石神 暁郎 西田 真弓 浅野 勇 川上 昭彦 川邉 翔平 森 充広

- 出版者

- 公益社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業農村工学会論文集 (ISSN:18822789)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.1, pp.I_37-I_51, 2021 (Released:2021-02-20)

- 参考文献数

- 38

積雪寒冷地におけるコンクリート施設では,近年,凍害や摩耗を対象とした調査・診断および補修・補強が行われている.従来の更新だけではなく,補修・補強を前提とした凍害や摩耗の調査・診断では,施設を構成するコンクリートの表面近傍における劣化状態の把握が重要となる.本研究では,北海道内に位置する複数の開水路および頭首工を構成するコンクリートにおいて,主に水に曝される部位を対象としたコア試験体の採取を行い,劣化状態の詳細調査を行った.その結果,積雪寒冷地において長期間供用されたコンクリート施設では,圧縮強度や相対動弾性係数などの力学的特性の低下を伴う著しい劣化を生じる場合があること,表面近傍における凍害とカルシウム成分の溶脱を伴う摩耗とが複合的に発生する可能性があることが明らかとなった.

1 0 0 0 OA 東京高等師範学校一覧

- 著者

- 東京高等師範学校 編

- 出版者

- 東京高等師範学校

- 巻号頁・発行日

- vol.大正2年度, 1921

1 0 0 0 OA 東京高等師範学校・第一臨時教員養成所一覧

- 著者

- 東京高等師範学校 編

- 出版者

- 東京高等師範学校

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和2年4月至3年3月, 1927

- 著者

- 曽根 隆志 渡辺 道夫 松山 茂生 三嶋 弘

- 出版者

- メディカル葵出版

- 雑誌

- あたらしい眼科 = Journal of the eye (ISSN:09101810)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.377-380, 2007-03-30

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA CSIROとNCARでの国際共同研究の雑感

- 著者

- 池谷 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本風工学会

- 雑誌

- 日本風工学会誌 (ISSN:09121935)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.45-48, 2021 (Released:2021-05-01)

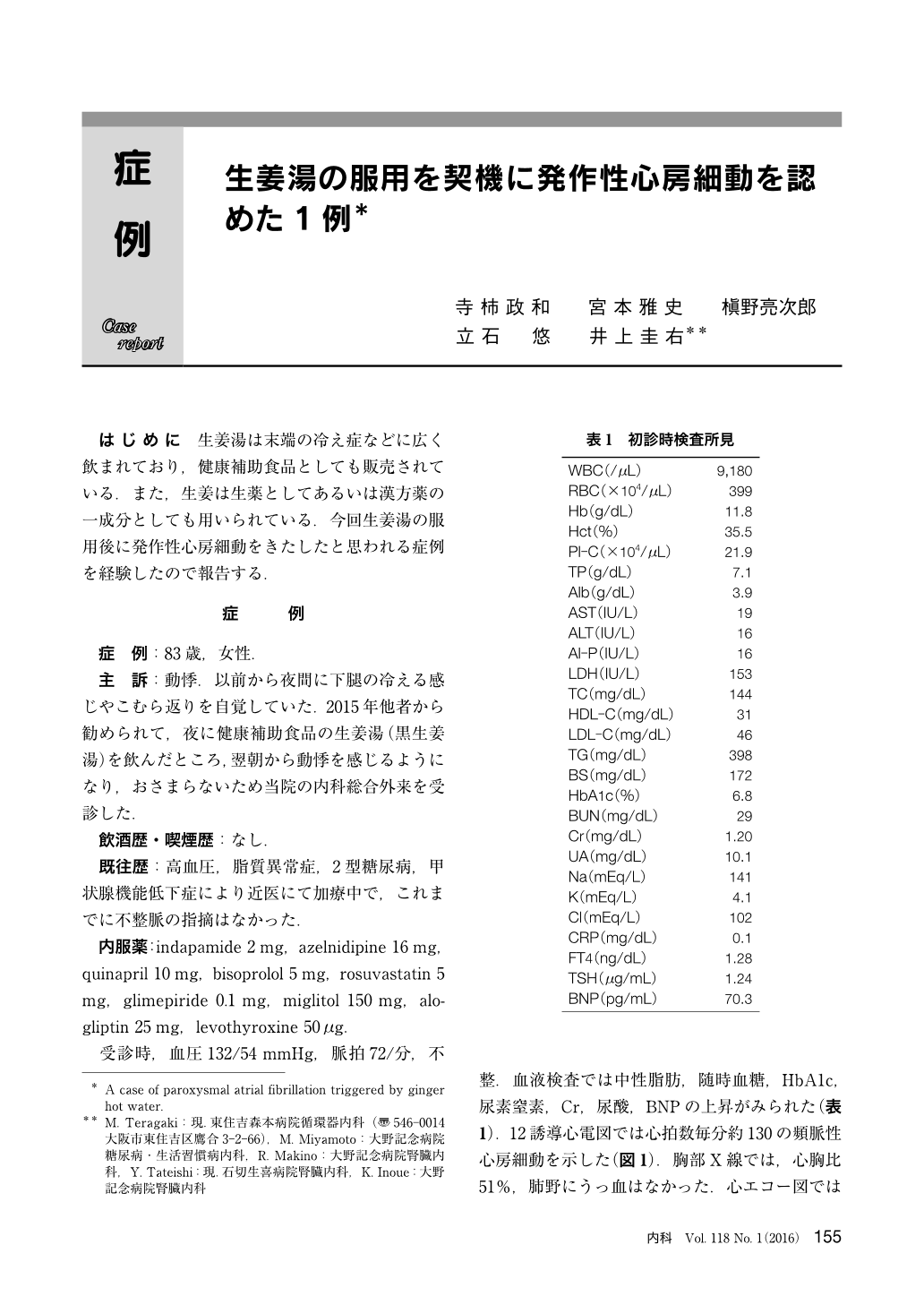

1 0 0 0 生姜湯の服用を契機に発作性心房細動を認めた1例

症例は83歳女性で、以前から夜間に下腿の冷える感じやこむら返りを自覚した。夜に健康補助食品の生姜湯(黒生姜湯)を飲んだところ、翌朝から動悸を感じるようになった。血液検査では中性脂肪、随時血糖、HbA1c、尿素窒素、Cr、尿酸BNPの上昇がみられた。12誘導心電図では頻脈性心房細動を示した。心拍コントロール目的でベラパミルを内服した。動悸症状は軽減するも持続し、心電図では心房細動が続いており、心拍数は毎分約90に減少していた。生姜湯は継続して服用し、下腿の冷感やこむら返りは改善していた。しかし、動悸が持続していたため、みずから生姜湯の服用をやめたところ、翌朝起床時には動悸は消失していた。その3日後、心電図では洞調律に復していた。負荷心電図を行ったが、負荷不十分で判定は困難であった。その後は動悸の再発もなく、洞調律を維持している。

1 0 0 0 OA 人類史における北海道 −考古学の視点から−

- 著者

- 木村 英明

- 出版者

- 日本重症心身障害学会

- 雑誌

- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.183, 2016 (Released:2020-08-08)

人類が誕生して以降、地球環境はめまぐるしくその姿を変え、人類の進化に大きな影響を与えてきた。「常春の大地」にあこがれる文明人・古代ギリシャ人の壮大な極北への冒険は、想像を絶する酷寒の自然に阻まれるが、それよりもはるか悠久の昔の氷河時代に人類がこの極北に入り込み、豊かな生活を繰り広げていたことが知られている。人類のダイナミックな移動、交わり、変遷を北海道の考古学を軸に据えつつ紹介したい。 1.氷河期の極北に挑むホモ・サピエンス マンモスが、地下に棲むモグラとして生きながらえてきたことを極北の民が語りついできた。マンモスは真に絶滅したのであろうか? 今から3万年ほど前の大昔、私たちの直接の祖先であるホモ・サピエンスが、北方ユーラシアに広がり、やがて日本列島やアメリカ大陸に足跡を残す。氷河期の酷寒の地で、マンモスの牙を巧みに利用する驚くべき技の持ち主たちが、北海道に及んだ可能性を追う。 2.黒曜石はるかな旅 人類は、道具を製作し、巧みに使いこなす類い稀な生物である。700万年間に及ぶ長き人類進化の歴史も、道具の発達に支えられてきたと言えよう。道具にふさわしい石材を求めて、人びとははるかな旅を続けてきた。北海道のオホーツク海に近い遠軽町・白滝赤石山(標高1147m)は、天然の火山ガラス、黒曜石の日本最大級の産地で、日本ジオパークに認定されているが、原産地の様子とともに、本州やサハリン・シベリアにまで運ばれる黒曜石と先史時代の人類の営みを紹介したい。 3.縄文時代のおしゃれと死への祈り 人類が人類である理由のひとつに、死者を埋葬する行為を上げることができよう。埋葬は、いつ始まったのか? 何故、わざわざ埋葬するのか? また、埋葬された人々には、当時の服装やおしゃれの姿を残す貴重な事例が知られているが、縄文人のおしゃれはどのようなものであったのか? 北海道にのみ分布が知られている巨大で、計画的な竪穴式集団墓を始め、恵庭市カリンバ遺跡で発掘された貴重な合葬墓の例に見られる埋葬の様子を紹介しつつ今から3000年ほど前の縄文人の他界観、優れたファッションの一端を探る。 4.北に広がるヒトとモノの交流 縄文時代以後、本州の稲作農耕文化から切り離された「停滞する北海道の文化」というイメージが広く、また長い間にわたって固定化されてきた。しかし、続縄文時代以降も、狩猟、漁撈を主体とした自律的な経済・文化を繁栄させてきた。一方で、本州からの強い文化的影響を受け、さらには北方の人々との交わりを通して独自の文化的変容を遂げてきた。続縄文や擦文文化、オホーツク文化の住居構造や道具、装身具などの変遷を通してその実態を探る 5.日本列島での人類進化史をめぐる論争と現状 アウストラロピテクス・アフリカヌスの化石を発見した人類学者・R.ダート博士が、人類は「殺し屋のサル」であると称した。事実、世界史に刻まれる民族・人種間の争いは枚挙にいとまがない。とすれば、人類の未来は無きに等しい。 日本列島に目を転ずると、アイヌ復権に向けて事態は大きく改善されつつある昨今であるが、日本人とは何か、アイヌ人とは何か、奥深い理解なくしての表面上の国策のみではなお心もとない。講演のまとめとして、明治期以来、人類学者、民族学者、言語学者などによって繰り広げられてきた「人種論争」の今日的到達点はいかなるものであるか、北海道の考古学の立場から展望する。 略歴 史学博士、ロシア科学アカデミー名誉博士。1943年、札幌市生まれ。1967年、明治大学大学院修士課程文学研究科修了。札幌大学文化交流特別研究所助手、文化学部教授、同大学大学院文化学研究科教授、同学部長・研究科長等を歴任、2008年に退職。国内を始め、イラク、ロシア等での考古学調査に従事。現在、白滝ジオパーク交流センター名誉館長、ロシア科学アカデミー考古学・民族学研究所特別研究員他。著書『マンモスを追って』(一光社)、『シベリアの旧石器文化』(北海道大学図書刊行会)、『まんがでたどる日本人はるかな旅』(監修、NHK出版)、『北の黒曜石の道―白滝遺跡群』(新泉社)、『氷河期の極北に挑むホモ・サピエンス』(雄山閣)他。

- 著者

- 日野 祐滋 瀬田 史彦 木下 瑞夫 岸井 隆幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:1348284X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.77, 2006

欧州に起源を有する区画整理制度は、我が国で発展し、全国各地で様々な都市問題の解決手法として活用されてきている。さらに今日では、急速な都市化に悩むアジア諸国の中にも区画整理を活用している国が現れている。タイ政府は、1992年の閣議での承認に基づき、政府として区画整理の導入に向けて本格的に取り組むことを正式に決定した。以来、日本政府は区画整理の技術協力を続けてきたが、その結果2004年には、タイ国の区画整理法が成立した。 本研究では、タイにおける区画整理法の草案作成から国会での修正可決までの過程をたどりつつ、日本とタイにおける区画整理の相違点について比較・分析し、その背景にある社会的、制度的な相違点との関係を明らかにするとともに、今後、タイにおいて区画整理を推進していくための課題についても分析した。さらに、タイへの区画整理制度の移転を事例として、区画整理制度の移転に関する特徴と課題について考察した

1 0 0 0 IR 呼吸器疾患のプライマリケア

- 著者

- 長坂 行雄 土谷 美知子 坂口 才 南 卓馬 小南 亮太 堀 哲雄 一瀬 増太郎

- 出版者

- 洛和会ヘルスケアシステム

- 雑誌

- 洛和会病院医学雑誌 (ISSN:13411845)

- 巻号頁・発行日

- no.25, pp.18-22, 2014-08-31

問診とバイタルサイン、身体所見は効率的な診断、治療に直結する。急性の症状はバイタルサインに、慢性期の病態は身体所見に反映され、脈拍数は呼吸数の4~5倍の数値をとるが、呼吸困難時に相対的に呼吸数の増加が著しければ肺疾患を示唆することが多い。また、頸部の呼吸補助筋が発達しておれば肺気腫の可能性が高い。肺野でクラックルを両側の肺底部で左右対称に聴取すれば間質性肺炎の可能性が高い。四肢末梢の皮膚温で心拍出量も推定できる。必要な検査や処置の選択も速やかにできるように、自信を持てる身体所見を把握することが必要である。(著者抄録)

1 0 0 0 IR シンガポール華人社会におけるナショナリズムの形成過程1896-1909年 (本文)

1 0 0 0 IoT,AI導入に向けてデジタル化するパワーエレクトロニクス

- 著者

- 高宮 真

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.141, no.5, pp.292-295, 2021-05-01 (Released:2021-05-01)

- 参考文献数

- 8

1.はじめに日本のパワーエレクトロニクス産業が将来も生き残るためには「良いモノを安く」という従来の競争軸とは異なる競争軸でアジア諸国と戦う必要がある。その競争軸の一つが本稿で述べる「パワーエレクトロニクス2.0」である。IoTとAIを内包した「パワーエレクトロニクス2.0」に

1 0 0 0 OA 輸血拒否患者への対応

- 著者

- 松本 尚浩 重松 昭生

- 出版者

- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会

- 雑誌

- 日本輸血学会雑誌 (ISSN:05461448)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.425-429, 1999-08-01 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2 2