1 0 0 0 OA 奈良県十津川村における小学校社会科副読本の分析

- 著者

- 大辻 彩音 河本 大地

- 出版者

- 奈良教育大学次世代教員養成センター

- 雑誌

- 次世代教員養成センター研究紀要 = Bulletin of Teacher Education Center for the Future Generation (ISSN:21893039)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.285-290, 2021-03-31

学校統廃合により学校区が広域化した十津川村の地域学習がどのように変化していったのかを、副読本の分析をもとに明らかにする。大きな変化は、説明文を中心とした読み物教材の形から、インタビュー内容の掲載や、子どもたちに自分たちで調べる、やってみることを促す記述の増えた教科書準拠型になったことである。また、内容の変化としては、歴史についての記述が減り、暮らしに関することや環境・災害に関する記述が増えた。さらに、学校統合前後でも、副読本の内容の変化が見られた。

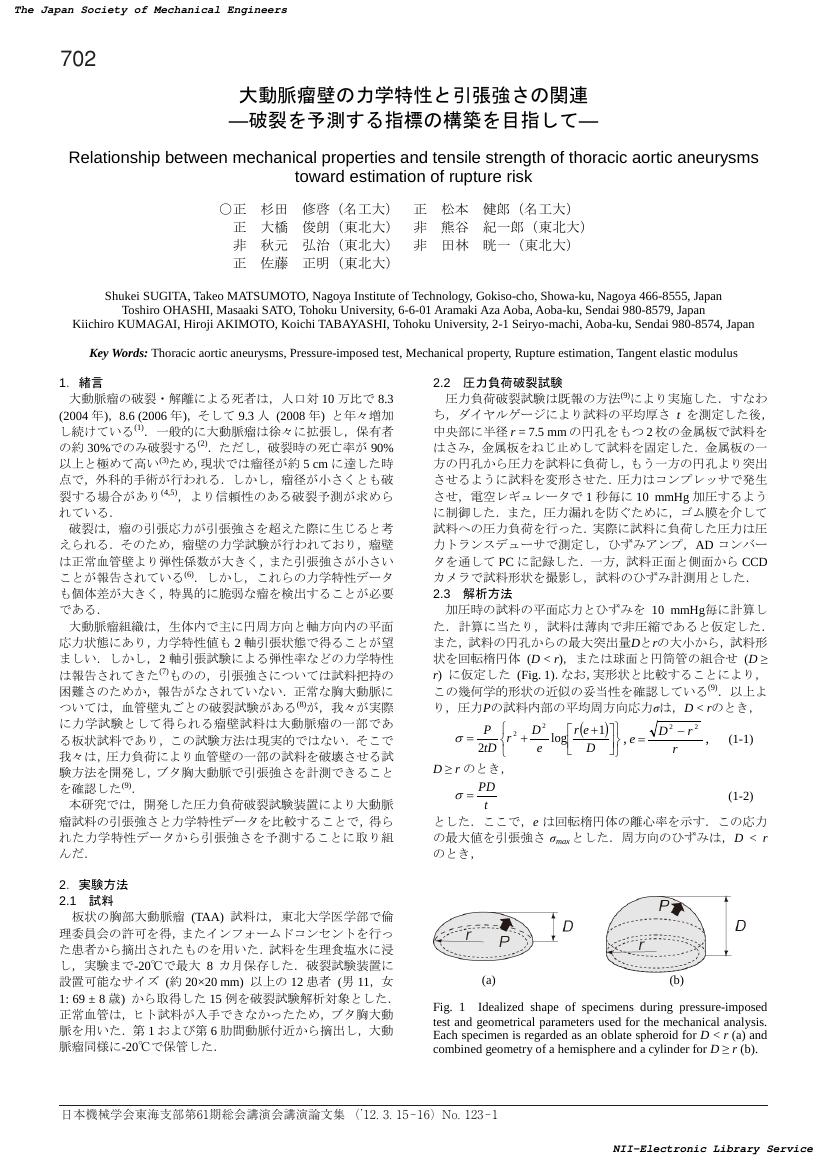

- 著者

- 杉田 修啓 松本 健郎 大橋 俊朗 熊谷 紀一郎 秋元 弘治 田林 晄一 佐藤 正明

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 東海支部総会講演会講演論文集 2012.61 (ISSN:24242748)

- 巻号頁・発行日

- pp._702-1_-_702-2_, 2012-03-15 (Released:2017-06-19)

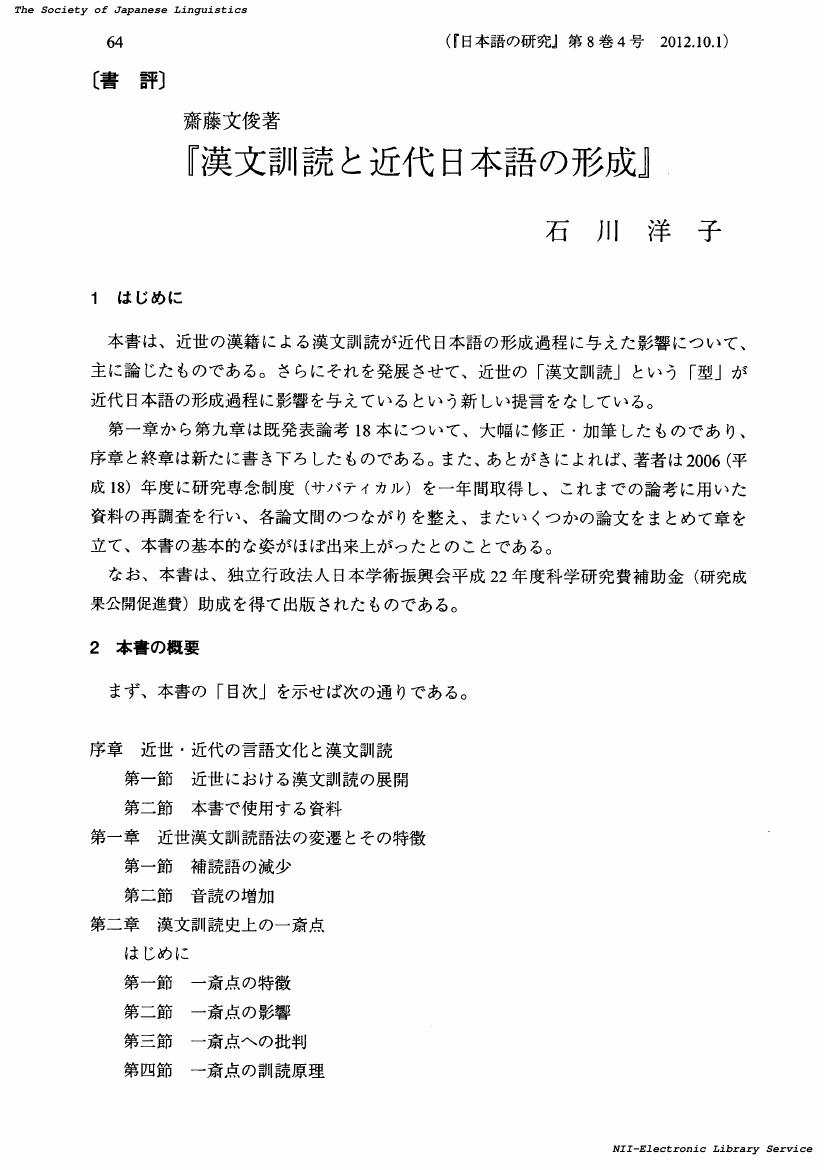

- 著者

- 石川 洋子

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.4, pp.64-69, 2012-10-01 (Released:2017-07-28)

1 0 0 0 IR 日本のポピュラー音楽の危機と経済停滞

- 著者

- 高増 明

- 出版者

- 関西大学社会学部

- 雑誌

- 関西大学社会学部紀要 (ISSN:02876817)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.1-20, 2015-10

Japanese popular music (J-Pop) is currently facing a critical situation. After having reached a peak of JPY 600 billion in 1998, sales have dropped steadily throught the present day. The crisis exists in a quantitative as well as a qualitative aspect. The same types of songs are ranked in the hit-charts and J-Pop songs are produced to be salable only in the Japnese market. They deviate from global trends in popular music. In this article, we analyze how this music industry crisis developed and how it can be solved. We consider factors that drove the crisis by focusing on the economic stagnation and changes in the economic characteristics of music goods. As the policies that can rescue J-Pop from the crisis, we propose the possibility of indie records companies that the artists can establish by themselves as well as suggest government intervention in the music industries through taxes and subsideies. In the final section, we summarize the implications of this article and refer to the current state of the music markets in the US, China, and South Korea. 日本のポピュラー音楽は危機的な状況にある。音楽コンテンツの売上は1998年に約6,000億円に達したが、その後は傾向的に減少している。危機は、量的側面だけではなく質的側面についても存在する。最近は、同じタイプの音楽がヒットチャートの上位を独占し、日本のポピュラー音楽は、世界の動向からは乖離して、日本のマーケットだけを目指すようになっている。この論文では、危機がどのようにして生じ、それをどのように解決するのかを考えていく。危機を起こした原因としては、経済の停滞と音楽の財としての特性の変化に注目する。危機を救う方法としては、アーティスト自らがすべての役割をこなすインディーズと政府が音楽市場に介入し、音響機器に課税するとともに、補助金を交付する方法を提案する。最終節では、論文の内容を要約するとともに、日本の状況をアメリカ、中国、韓国と比較する。

1 0 0 0 OA 芹沢光治良の作品に現れた中山みき像を通して彼の宗教観をみる―ニューエイジ運動との接点―

- 著者

- 黄 耀儀

- 出版者

- 名古屋大学国際言語文化研究科国際多元文化専攻

- 雑誌

- 多元文化 (ISSN:13463462)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.215-229, 2009-03

- 著者

- 篠原 巌

- 出版者

- 富山大学

- 雑誌

- 富山大学紀要. 富大経済論集 (ISSN:02863642)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.65-94, 1990-03

1 0 0 0 OA 薬物動態におけるトランスポーターの役割

- 著者

- 楠原 洋之

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.8, pp.739-744, 2012-08-01 (Released:2016-12-16)

1 0 0 0 悉曇文字の国際標準化の動向

- 著者

- 川幡 太一 鈴木 俊哉 永崎 研宣 下田 正弘

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告. DD, [デジタル・ドキュメント]

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.7, pp.1-4, 2013-07-19

悉曇文字は日本において、仏典の研究や菩薩の種字等に用いられるインド系文字の一種である。本報告では、日本の悉曇文字の国際符号化文字集合 (UCS) への提案活動に関して、その概要・標準化の経緯・および標準化にあたっての技術的課題および今後の予定について述べる。

1 0 0 0 OA Gaidai bibliotheca : 図書館報

- 著者

- 京都外国語大学付属図書館館報編集委員会

- 出版者

- 京都外国語大学

- 巻号頁・発行日

- no.(214), 2016-10-21

1 0 0 0 OA 粘土の成因 (I) 概説および風化作用

- 著者

- 岩生 周一

- 出版者

- 一般社団法人 日本粘土学会

- 雑誌

- 粘土科学 (ISSN:04706455)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.31-44, 1972-04-25 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 30

1 0 0 0 経営新潮流 グローバル人材育成 若手磨くサバイバル研修

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1616, pp.118-121, 2011-11-14

「入社4年目まで東京都内の実家を出たこともなかったのに、いきなり地球の真反対のブラジルで暮らすわけで、これはもう大変な状況でした」 伊藤忠商事の鉄鉱石・製鉄資源部鉄鉱石第二課に勤務する河西智史さん(29歳)は、今年2月から8月上旬まで滞在したブラジル・サンパウロ市での語学研修をこう振り返る。 河西さんが所属する鉄鉱石部門はブラジルとの関係が深く、今後のキャ…

[1]発達過程、及び成獣のKirrel3欠損マウスにおいて、小脳バスケット細胞とプルキンエ細胞間(ピンスー)シナプスのバスケット細胞軸索の分枝に異常があるかを検討するために、NF200の免疫染色を行った結果、野生型マウスと比べてKirrel3欠損マウスでNF200陽性領域と輝度の有意な増加が認められた。さらに、ビルショウスキー染色を用いてバスケット細胞軸索の分枝形態を検討した結果、Kirrel3欠損マウスで過剰な分枝が見られた。[2]オープンフィールドテストにおける多動(ADHD)を伴う常同行動(ASD)の亢進により活性化、または抑制される脳部位を、神経活動依存的に発現するc-fos蛋白を指標として、野生型とKirrel3欠損マウス間で比較した結果、いくつかの領域で異常を見いだしており、現在、個体数を増やして解析中である。[3] Kirrel3欠損マウスにADHD治療薬でドーパミン伝達系の賦活薬であるメタンフェタミンを腹腔内投与し、オープンフィールドテストによりADHD様行動(多動)が改善するかを検討した結果、メタンフェタミン非投与群と比べて多動の有意な亢進が見られた。この結果から、Kirrel3欠損マウスのADHDを伴うASDの病態として、ADHDで報告されているドーパミン伝達系の低下ではなく、ドーパミン伝達系の亢進が関連している可能性が示唆された。[意義・重要性] ADHDを伴うASD様行動を示すKirrel3欠損マウスの小脳において、ピンスーシナプスの形成に異常が見られ、ADHD治療薬であるドーパミン系賦活薬の投与によりADHD様行動の増悪が見られたことから、この疾患の新たな病態を見いだした。これらの知見から、ADHDを伴うASDと小脳やドーパミン伝達神経回路との関連性をさらに解明することで、ADHD単独の病態とは異なるこの疾患の治療法の開発に役立つと考えられる。

1 0 0 0 OA 精神科入院病棟に勤務する看護師の諸葛藤が示唆する精神科看護の問題点

- 著者

- 木村 克典 松村 人志

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.2_49-2_59, 2010-06-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 30

本研究は,精神科入院病棟に勤務する看護師から,直面している問題,葛藤,悩みなどを聴取し,精神科入院看護の根本にどのような問題が内包されているのかを探り出すことを目的とした。対象者は看護師10名で,KJ法に基づき,インタビュー内容で得られた70項目をカテゴリー化及び構造化した。その結果,6つの要因を見いだし,6要因はさらに,中核要因である「ビジョンのない看護」と,内部要因すなわち「看護者間の相互理解の困難さ」及び「患者尊重の欠如」,そして外部要因すなわち「不十分な退院環境」,「他職種との未熟な関係」,「規則・法律と現実との乖離」とに分けられた。そして,内部要因と外部要因は,中核要因と相関関係あるいは因果関係にあると捉えられ,悪循環を形成している状況が推測された。精神科医療における看護業務の役割を明確化し,「ビジョンのない看護」からの脱却を図り,これらの悪循環を解消する試みを始める必要がある。

1 0 0 0 ため池の水草の分布と水質

1 0 0 0 408 エゾヤチネズミの秋の繁殖活動

- 著者

- 藤巻 裕蔵

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- no.17, 1973-04-03

1 0 0 0 天然林におけるネズミ類の生息度と個体群構成の変動

- 著者

- 藤巻 裕蔵

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, 1972

1 0 0 0 オジロワシの野生復帰計画

1 0 0 0 ヒメネズミの個体群構成の季節的変化について

- 著者

- 藤巻 裕蔵

- 出版者

- 森林野生動物研究会

- 雑誌

- 森林野生動物研究会誌 (ISSN:09168265)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.1-6, 2010

1976〜2009年の4月下旬〜7月上旬(高標高地では7月下旬)に北海道中部・南東部の823区画(5km×4.5km),調査路928か所でシジュウカラとゴジュウカラの生息状況を調べた.シジュウカラが出現したのはそれぞれ505区画(61%),548か所(59%),ゴジュウカラが出現したのは333区画(40%),359か所(39%)であった.シジュウカラの生息環境別の出現率は常緑針葉樹林53%,針広混交林52%,落葉広葉樹林77%,カラマツ林71%,農耕地・林68%,農耕地43%で,住宅地71%であった.ゴジュウカラの出現率はそれぞれ67,63,60,50,33,16,14%であった.標高別の出現率はシジュウカラについては200m以下では60%,201〜400mでは65%,401〜600mでは61%,601〜800mでは40%,801m以上では12%,ゴジュウカラについてはそれぞれ33,47,68,36,24%であった.調査路2km当たりの平均観察個体数は,シジュウカラでは常緑針葉樹林0.5±0.5(平均値±標準偏差),針広混交林0.8±1.1,落葉広葉樹林1.0±1.1,カラマツ林1.0±1.1,農耕地・林0.8±1.2,農耕地0.3±0.8,住宅地0.8±0.8.ゴジュウカラではそれぞれ0.5±0.9,0.6±0.9,0.5±0.9,0.1±0.3,0.2±0.4,0.04±0.23,0.03±0.17であった.