- 著者

- 吉田 忠裕 田中 太郎

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経エコロジー = Nikkei ecology (ISSN:13449001)

- 巻号頁・発行日

- no.204, pp.50-53, 2016-06

本社機能の一部を開発・製造拠点が集中する富山県黒部市に移転する。同時に、電力を極力使わないパッシブな暮らしを提案する街の開発を進める。聞き手田中 太郎/本誌編集長

1 0 0 0 OA ユングとフロイトにおける夢解釈の比較検討

- 著者

- 名島 潤慈

- 雑誌

- 熊本大学教育学部紀要 人文科学 (ISSN:0454613X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.325-336, 1991-09-30

1 0 0 0 OA 印象評価と音響的特徴量の関係性に基づくいい声判定アプリケーションの提案

- 著者

- 菅原 衣織 伊藤 貴之

- 雑誌

- 第77回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.1, pp.373-374, 2015-03-17

声質や声調が与える効果は言語情報よりも大きく,コミュニケーションにおいて約4割を占めるという考え方がある.このように声の印象が日常生活に少なからず影響を及ぼすと考えられるが,どんな声がどんな状況でどんな個人性を持つ他者にいい印象を与えるのかは不明瞭である.そこで本研究では聴取評価を行い「いい声」がどのような音響的特徴量によって成立するのか調査した.調査の結果,印象評価値と基本周波数の平均値,単位時間あたりのフレーム数,フォルマント構造との間に相関が見られた.これら結果を基に視覚変数によって「いい声」を判定するアプリケーションを開発し,自己の声の特性を知る手段として提案する.

1 0 0 0 イスラエルのアラブ人市民の政治参加:キリスト教徒を中心に

- 著者

- 菅瀬 晶子

- 出版者

- 日本ユダヤ学会

- 雑誌

- ユダヤ・イスラエル研究 (ISSN:09162984)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, 2015

1 0 0 0 OA 耳音響認証における観測ゆらぎ軽減手法の一検討

- 著者

- 安原 雅貴 荒川 隆行 越仲 孝文 矢野 昌平

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)

- 巻号頁・発行日

- pp.3Rin225, 2019 (Released:2019-06-01)

バイオメトリクス認証のひとつに,外耳道の音響特性を示す外耳道伝達特性を特徴量とした耳音響認証がある. 外耳道伝達特性は,ドライバユニットとマイクロホンが一体となった専用イヤホンを用いて測定する. イヤホンを毎回着脱するため,測定データに観測ゆらぎが含まれる. 我々は過去の研究で,2つのマイクロホンを内蔵したイヤホンを用いて得られる2つの特徴量を組み合わせることで精度が向上すると考えた. しかし,精度は向上しなかった. これは特徴量を組み合わせる手法が有効ではないと考えられる. 本研究では,複数のマイクロホンから得られる特徴量により観測ゆらぎを補間すると考え,すべての特徴量を同一ラベルで学習する手法を提案する. 提案手法により,精度の向上が確認できた. 分散を用いた解析より,精度が向上したのは観測ゆらぎを補間できたことと,1回の測定で得られる特徴量が増え,学習データが多くなったことによるものと考えられる. 複数のマイクロホンを内蔵したイヤホンを用いる手法は有効であることがわかった.

- 著者

- 中前 恵一郎 桝田 出 東 信之 岩崎 新 髭 秀樹 今井 優 戸田 勝代 藤井 嘉章 鮎川 宏之 黒瀬 聖司 武田 定子 葛谷 英嗣

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.12, pp.1357-1363, 2016-12-15 (Released:2017-12-15)

- 参考文献数

- 19

脳性(B型)ナトリウム利尿ペプチド(BNP)は,心血管保護作用のほかに脂肪分解促進,インスリン抵抗性改善など代謝作用を有している.SGLT2阻害薬ダパグリフロジン(DAPA)の心機能や代謝・体組成への効果に対する心臓・代謝ホルモンとしてのBNPの意義を検討した.高血圧合併2型糖尿病患者24例(血中BNP 4 pg/mL以上,平均BMI 28.0 kg/m2,平均HbA1c 7.4%)にDAPA 5 mg/日を24週間投与し,心エコー,血液検査,体組成を測定した.生理活性を有する血中BNPは増加傾向(p=0.08)を示したが,非活性の血中NT-proBNP(p<0.05),NT-proBNP/BNPモル比(p<0.01)は低下した.心エコー拡張機能指標のE/e’や左房容積係数は改善し,空腹時血糖,HbA1c,血中インスリン値,体重,内臓脂肪面積,拡張期血圧は有意に低下した.血中BNPの増加は,脂肪分解,糖代謝改善作用などのBNPの生理活性が発揮されていることを示す可能性が考えられた.DAPAは,BNPの生理活性増強と心負荷軽減作用を介して,心機能や代謝に好影響を及ぼすことが示唆された.

1 0 0 0 OA 文化政策へのまなざし

- 著者

- 宮崎 刀史紀

- 出版者

- Japan Association for Cultural Economics

- 雑誌

- 文化経済学 (ISSN:13441442)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.3, pp.89-97, 2003-03-31 (Released:2009-12-08)

- 参考文献数

- 46

- 被引用文献数

- 1

文化政策への人々の関心は様々である。また、その関わり方も多様である。本稿では、入場税撤廃運動をとりあげ、どのような主体が何故いかに入場税という「文化政策」に関心をもち行動したかについて考察する。この運動では、価値論的問題へ主たる運動原理が変化したことで、運動への支持が拡大し、運動の関心も文化政策一般へと広がった。要求や提言を政策化し実現しようとする市民の運動として、この運動は重要な意義をもつ。

1 0 0 0 OA 機関リポジトリによるオープンアクセス進捗率の因果分析

- 著者

- 河合 将志 尾城 孝一 前田 隼 西澤 正己 山地 一禎

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.20-30, 2021-02-28 (Released:2021-03-26)

- 参考文献数

- 28

日本では800以上の機関リポジトリが運用されているが,学術雑誌論文の登録に積極的な機関は一部に限られている.本研究では,機関リポジトリコミュニティに指針を与えることを目的として,学術雑誌論文件数と図書館員によるオープンアクセス推進活動の因果関係を分析した.国内87機関のデータを計量分析した結果,研究者へ直接アプローチする「学術雑誌論文提供依頼」の実施は,学術雑誌論文件数の増加に特に効果的である一方で,「オープンアクセス方針」の策定や「セルフアーカイブ」の実施は,それほど効果的ではないことがわかった.因果関係の詳細を把握するために,「学術雑誌論文提供依頼」に関して追加で収集した4機関のデータからは,その年間成功率の平均は36.32%であり,最も効果的に実施できている機関の平均と最高値は,それぞれ55.82%と73.20%にも及ぶことが明らかになった.

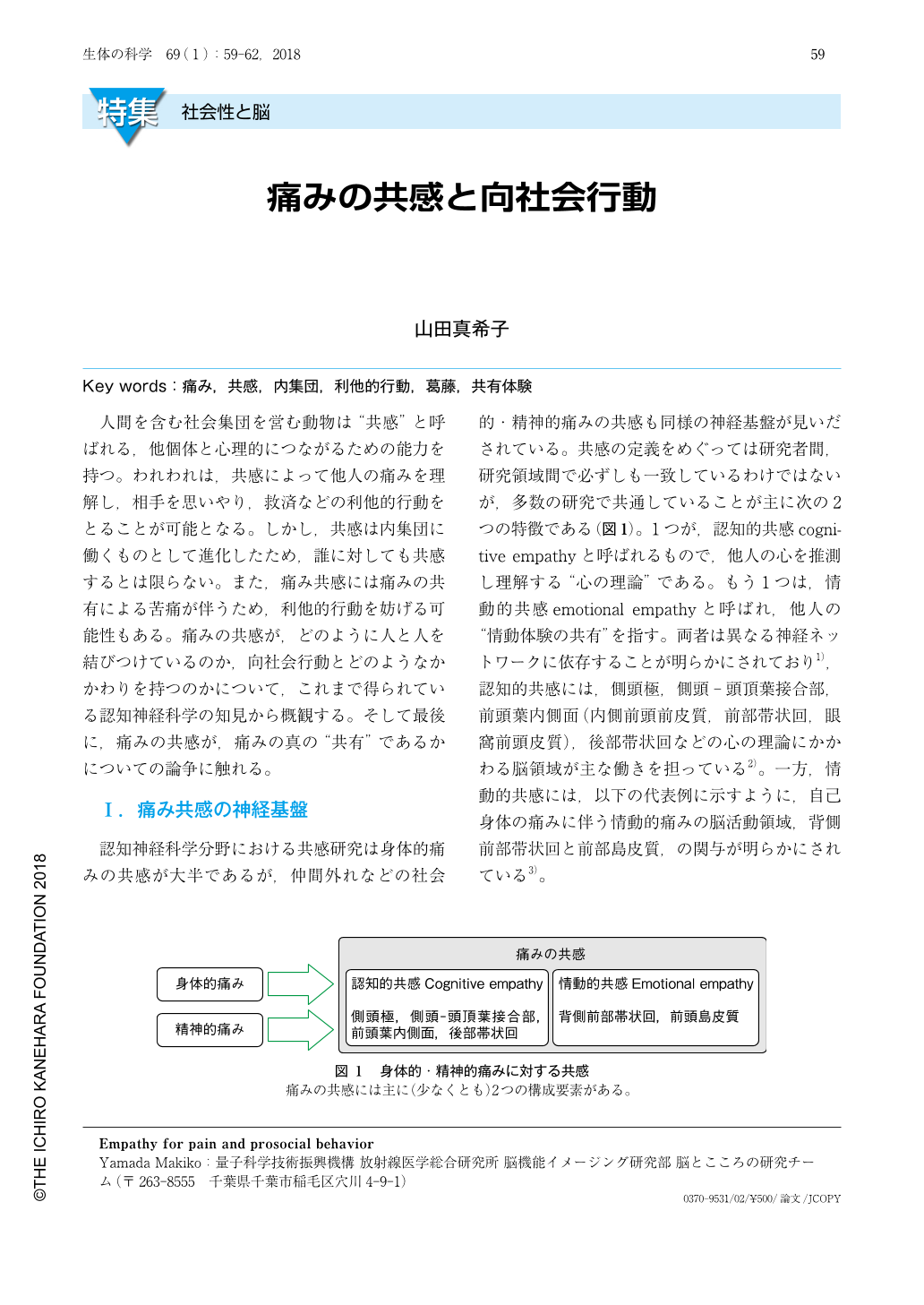

1 0 0 0 痛みの共感と向社会行動

- 著者

- 山田 真希子

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 巻号頁・発行日

- pp.59-62, 2018-02-15

人間を含む社会集団を営む動物は“共感”と呼ばれる,他個体と心理的につながるための能力を持つ。われわれは,共感によって他人の痛みを理解し,相手を思いやり,救済などの利他的行動をとることが可能となる。しかし,共感は内集団に働くものとして進化したため,誰に対しても共感するとは限らない。また,痛み共感には痛みの共有による苦痛が伴うため,利他的行動を妨げる可能性もある。痛みの共感が,どのように人と人を結びつけているのか,向社会行動とどのようなかかわりを持つのかについて,これまで得られている認知神経科学の知見から概観する。そして最後に,痛みの共感が,痛みの真の“共有”であるかについての論争に触れる。

1 0 0 0 IR 鍾馗と牛頭天王--「郷儺」の伝来と日本化

- 著者

- 山口 建治 Yamaguchi Kenji

- 出版者

- 神奈川大学日本常民文化研究所 非文字資料研究センター

- 雑誌

- 年報非文字資料研究 (ISSN:18839169)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.1-14, 2010-03

1 0 0 0 OA コロニー増殖過程逐次観測による生菌数の計数法

- 著者

- 竹茂 求 那須 潜思 佐々木 正明 高田 稔 鹿股 昭雄 小川 廣幸

- 出版者

- The Society of Instrument and Control Engineers

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.6, pp.521-527, 2003-06-30 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 6

As an improved methodology for rapidly enumerating viable bacteria, microbial colonies in agar media are observed in the microscopic fashion at regular rate from the initial stage of culturing while media plate is being incubated. At each sampling time, in order to observe colonies in various depths without focusing on any of them, an agar plate is irradiated by a point light source to project the clear shadow of colonies onto the CCD image sensor. The projected image is processed with a computer to detect the colonies automatically. As the result of the experiment with E. coli, the number of colonies had reached to the plateau after six hours of incubation and the enumeration process was completed.

1 0 0 0 東京五輪選手の追跡調査 : (2)整形外科の面から

- 著者

- 河野 卓也 高尾 良英

- 出版者

- 文光堂

- 雑誌

- 臨床スポーツ医学 = The journal of clinical sports medicine (ISSN:02893339)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.49-53, 1997-01-01

- 参考文献数

- 6

- 著者

- 神藤 浩明

- 出版者

- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所

- 雑誌

- 社会科学研究 (ISSN:03873307)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.5-23, 2016-02-25 (Released:2021-02-09)

1 0 0 0 「大学情報入試全国模擬試験」の実施と評価

1 0 0 0 OA 「大学情報入試全国模擬試験」の実施と評価

- 著者

- 中野 由章 谷 聖一 筧 捷彦 村井 純 植原 啓介 中山 泰一 伊藤 一成 角田 博保 久野 靖 佐久間 拓也 鈴木 貢 辰己 丈夫 永松 礼夫 西田 知博 松永 賢次 山崎 浩二

- 雑誌

- 情報教育シンポジウム2014論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, no.2, pp.11-17, 2014-08-17

情報入試研究会と,情報処理学会情報入試ワーキンググループは,2013 年と2014 年に「大学情報入試全国模擬試験」を実施した。2014 年に試行した試験は,920 人が受験し,その内容について分析した。その結果,全体としてみれば,得点分布,解答時間,問題数などは極めて良好であり,出題範囲や難易度についても問題はなかった。ただ,「情報の科学」領域,とりわけプログラミングについては,問題点が明らかになった。これはすなわち,大学側が求める内容と,高校側で行なわれている内容の乖離を意味する可能性がある。入試問題という狭い範囲ではなく,教育内容まで含めて,今後,総合的に検討を要する内容である。

- 著者

- 鵜沢 秀

- 出版者

- 小樽商科大学

- 雑誌

- 商学討究 (ISSN:04748638)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.63-101, 2007-03-30

1 0 0 0 IR 東京都と神奈川県の高等学校情報科教員採用試験,副免許不要に!

- 著者

- 中山 泰一 Yasuichi Nakayama

- 出版者

- 実教出版

- 雑誌

- じっきょう. 情報教育資料

- 巻号頁・発行日

- no.51, pp.22-24, 2020-09