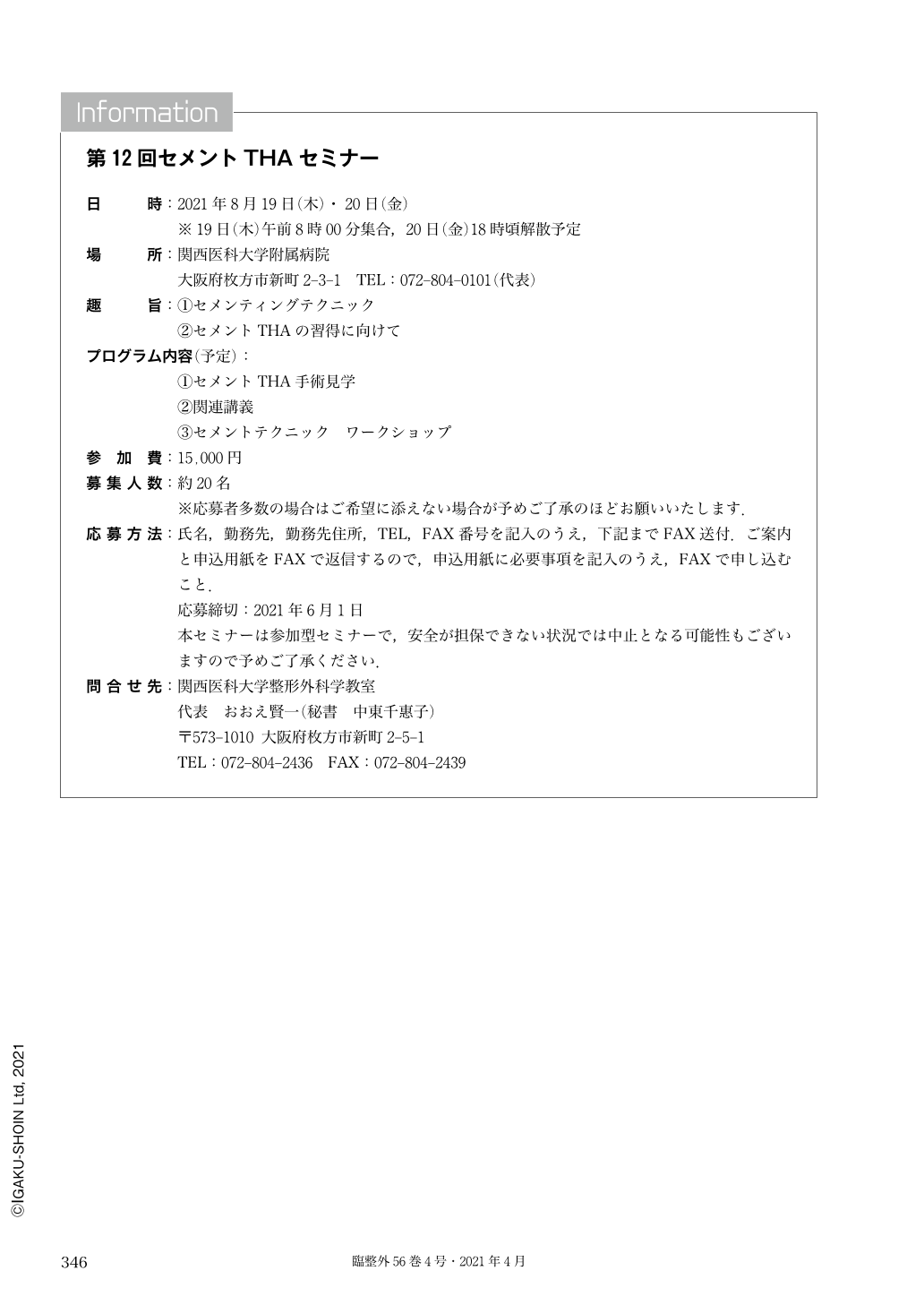

1 0 0 0 OA 第12回セメントTHAセミナー

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.346, 2021-04-25

1 0 0 0 OA 甲状腺初期化細胞を用いた放射線誘発ゲノム融合分子痕跡検出系樹立の試み

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故後の小児甲状腺超音波検査で、極めて高い頻度で甲状腺がんが報告されている。これらの甲状腺がんの放射線起因を判断する一助として、細胞に残る放射線痕跡の同定が極めて重要である。本研究では、甲状腺がんのdriver変異であるキナーゼ遺伝子融合変異が、放射線分子痕跡であるかどうかを検証するための、定量的遺伝子変異検出系の樹立を試みた。その結果、differential RT-PCRの実験条件を決定し、甲状腺乳頭がん細胞株に存在するRET/PTC1を高感度に検出し、本遺伝子変異検出系が、放射線照射による融合型遺伝子変異生成評価に有用である事を示した。

1 0 0 0 OA ニュージーランドの移民政策序説

- 著者

- 山本 英嗣

- 出版者

- 日本ニュージーランド学会

- 雑誌

- 日本ニュージーランド学会誌 (ISSN:18839304)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.40-50, 2014-06-21 (Released:2017-04-15)

The purpose of this essay shows that the the author analyze the present immigration policy and legisration in New Zealand. Some important cases-Ye, Ding and Zaoui- has been influenced the legistration of New Zealand immigration policy. Among some difiicult interpretation between international lawsand domestic laws, New Zeland has tried to solve in adptable way, especially, "the child's interests." In this paper, by comparing the situation of immigration and refugees in Japan and New Zealand, the author will consider the gap of the law and reality of immigration policy.

- 著者

- 藤岡 光夫 匂坂 恵里

- 出版者

- 静岡大学人文社会科学部

- 雑誌

- 静岡大学経済研究 (ISSN:13422251)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1-2, pp.1-12, 2016-10-31

1 0 0 0 IR BAFFと自己免疫性疾患

- 著者

- 松下 貴史 佐藤 伸一

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会会誌 = Japanese journal of clinical immunology (ISSN:09114300)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.5, pp.333-342, 2005-10-31

- 参考文献数

- 63

- 被引用文献数

- 12

B細胞の生存・分化・抗体産生に重要な役割を果たすBAFF (B cell activating factor belonging to the tumor necrosis factor family)はTNFファミリーに属する分子で単球,マクロファージ,樹状細胞の細胞膜上に発現され,可溶型として分泌される.BAFFの受容体にはBAFF-R (BAFF receptor), BCMA (B-cell maturation antigen)およびTACI (transmembrane activator and calcium-modulator and cyclophilin ligand interactor)の3種類が知られておりいずれもB細胞の広範な分化段階において発現がみられる.BAFFシグナルは主にBAFF-Rを介して伝えられ,TACIは抑制性のシグナルを伝達している.BAFFはB細胞上の受容体との結合により未熟B細胞の生存と分化,成熟B細胞の増殖,自己反応性B細胞の生存を制御する.BAFF過剰発現マウスでは全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus ; SLE)やSjögren症候群に類似した症状を呈する.さらにSLE自然発症モデルマウスや関節リウマチ(rheumatoid arthritis ; RA)モデルマウスであるコラーゲン誘導関節炎においてBAFFアンタゴニストの投与にて症状が改善することが明らかにされた.そしてSLEやRA,Sjögren症候群,全身性強皮症の患者において血清BAFF濃度の上昇が報告されている.BAFFは末梢性B細胞の分化・生存に影響することから,BAFF/BAFF受容体の異常が末梢性トレランスの破綻を来たし,リウマチ性疾患の発症に関与していると推測される.近年SLEやRAにおいてB細胞をターゲットした治療が脚光を浴びており, BAFFが有望な治療標的となることが期待されている.<br>

1 0 0 0 IR 血のクロニスト : ヨーゼフ・ナードラー研究ノート

- 著者

- 和泉 雅人

- 出版者

- 慶應義塾大学藝文学会

- 雑誌

- 藝文研究 (ISSN:04351630)

- 巻号頁・発行日

- no.67, pp.317(70)-332(55), 1995-03

I. 第三帝国とゲルマニストII. Nationの定義III. Nationと言語・ドイツ文学IV. 精神と国家V. 国家と文学に対するNationの関係七字慶紀, 若林眞両教授退任記念論文集

1 0 0 0 OA ニュージーランドにおける外国人参政権の歴史

- 著者

- 山本 英嗣

- 出版者

- 日本ニュージーランド学会

- 雑誌

- 日本ニュージーランド学会誌 (ISSN:18839304)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.29-44, 2012-06-23 (Released:2017-04-15)

In this essay, we will make a comparative assessment of the electoral systems of Japan and New Zealand and the respective right of foreigners to vote. The last general election in New Zealand was held in 2011. Every citizen of New Zealand enjoys the right to vote under Section 12 (a) of BORA. Advocating similar provisions for suffrage, Article 15 of the Japanese Constitution states that the selection and dismissal of public officials are the inherent rights of the people. Section 2 of Article 93 also mentions that the tenure of local governments and other official members of the Congress are established by law, that is, the residents of the country elect their representatives to direct them. Comparing with New Zealand, which grants the right to vote to 'citizens' above 18, not only 'permanent residents' but also 'non-permanent residents' are recognized as "foreigners" and do not grant voting rights in Japan. In this paper, by comparing the rights of foreigners to vote in Japan and New Zealand, the author will describe the legal history related to domestic legislation of the voting rights in New Zealand.

1 0 0 0 OA ニュージーランドの移民受け入れ問題

- 著者

- 松岡 博幸

- 出版者

- 日本ニュージーランド学会

- 雑誌

- 日本ニュージーランド学会誌 (ISSN:18839304)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.62-67, 2003-06-21 (Released:2017-04-15)

A key aspect of New Zealand's immigration issues is the quantity and quality of the immigrants. For example, the National party discusses that the total number of immigrants should be reduced. Moreover, NZ government has to put priority on particular skilled immigrants. Also, the contents of investments by business immigrants should be reexamined to stimulate economic activities of NZ.

1 0 0 0 OA 肺胞間質領域にマクロファージの浸潤を認めた肺胞蛋白症の1例

- 著者

- 石田 啓一郎 畠山 忍 幸村 克喜 江部 達夫 荒井 奥弘

- 出版者

- The Japanese Respiratory Society

- 雑誌

- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.10, pp.1852-1857, 1992-10-25 (Released:2010-02-23)

- 参考文献数

- 18

症例は24歳の女性で, 1989年7月19日の検診にて胸部異常陰影を指摘され, 精査治療のため当院呼吸器科に紹介となり11月2日入院した. 胸部X線写真では両側中・下肺野の末梢に強い浸潤影を認め, 胸部CTでは胸膜下の小葉性陰影と考えられる density の上昇を認めた. 以上より肺胞蛋白症を疑い, 右中葉気管支より気管支肺胞洗浄および右上葉, 下葉から経気管支肺生検を施行した. 気管支肺胞洗浄液の沈渣物と経気管支肺生検における組織の電顕像にて, 多数の multilamellar body を認め肺胞蛋白症と診断した. なおかつ間質領域にマクロファージの浸潤像がみられたことから, 比較的早期と考えられる肺胞蛋白症においても間質性病変が同時に, または先行して起こる可能性が示唆された. 治療に関して, 我々は Ambroxol を経口および吸入で使用し, ある程度の有効性を認めた.

- 著者

- 上岡 隆

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経パソコン (ISSN:02879506)

- 巻号頁・発行日

- no.345, pp.226-231, 1999-09-20

今回はISDNの申し込みからTAの接続や設定方法、インターネットの接続まで紹介する。(上岡 隆) インターネットの普及に伴い、ISDN*(228ページからの用語解説を参照)の回線契約数も急速に増えてきている。NTT東日本によると「東日本だけで月に12万〜13万件ものISDN申し込み依頼がある」という。

1 0 0 0 特集 米スプリント 復活の軌跡 : ソフトバンク孫正義の有言実行

- 著者

- 大和田 尚孝

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンピュータ = Nikkei computer (ISSN:02854619)

- 巻号頁・発行日

- no.939, pp.50-58, 2017-05-25

米スプリントが2017年5月3日に発表した2016年度(2017年3月期)決算の通期営業利益(米国会計基準)は黒字幅が増加。通信網を改善したことから、通信回線のデータ通信速度が向上して回線契約数が伸びた結果だ。 スプリントは長く不振が続いていたが2015年度に9年ぶ…

- 著者

- 佐竹 泰和

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, 2012

1.研究背景と目的 <br> インターネットの登場とその普及に合わせて,情報通信技術へのアクセス機会に関する格差,すなわちデジタル・デバイドが問題として生じた.さらに2000年代に普及したブロードバンドは,技術的問題やインフラ新設のコスト問題からブロードバンドが利用できる地域とできない地域の間にある格差として地理的デジタル・デバイドを問題として生じさせた.この地理的デジタル・デバイドは,山村や離島のような地形的に整備条件が不利な地域に多くみられるが,人口低密地域にも存在する.そのため,地理的デジタル・デバイドは自治体単位ではなく,町中心部と周辺部というように,人口密度に応じてより細かい地区単位で現れる場合もある.本研究では,地区単位でブロードバンド環境が異なっていた事例として北海道東川町を取り上げ,ブロードバンド整備後の回線変更状況とコンテンツ利用状況から,ブロードバンド整備が住民のインターネット利用に与える影響を検討した. <br>2.研究方法 <br> 本研究では,住民のインターネット利用状況を把握するために,東川町の全世帯を対象としてアンケート調査を行った.アンケートは2011年8月に配達地域指定郵便で全世帯へ郵送し,配布数3,074通,回収数478通,回収率15.5%であった.2010年国勢調査によると,東川町の世帯数は2,983世帯であるため,国勢調査の世帯数をベースとした場合,回収率は16.0%となる. <br>3.ブロードバンドの整備<br> 東川町全域でブロードバンドが利用可能になったのは,2008年のNTT東日本による光ファイバー整備と2011年の東川町による光ファイバー整備によるものだった.光ファイバー整備以前のブロードバンドは,町の中心部でADSLが利用できるのみであり,町の周辺部はISDNやダイヤルアップといったナローバンドしか利用できない(ブロードバンド・ゼロ)地区であった.2008年の整備では主な整備地域が町中心部であり,ブロードバンド・ゼロ地区は解消されなかったため,その対策として東川町が光ファイバー未整備地区すべてに光ファイバーを整備し,2011年2月以降に各地区で順次ブロードバンドが利用可能となった.したがって,インターネット接続に関して光ファイバーは,東川町共通の情報通信基盤となったのである.<br> 4.結果の概要 <br> アンケート回答世帯のうち,インターネットを契約している世帯は67.5%であった.さらにインターネット利用世帯のうち,インターネットの契約回線をみると, FTTH(光ファイバーによる通信)を利用している世帯は52.8%,ADSLの利用世帯は35.2%である一方,ISDNやダイヤルアップ回線を利用している世帯は5.0%であった.ブロードバンド整備前後のインターネット回線の変更状況をみると,中心部ではADSLからFTTHへの変更が多いのに対し,ブロードバンド・ゼロ地区があった周辺部では,ナローバンドからFTTHへの回線変更が目立っていた.このように,2008年と2011年に整備された光ファイバーは,ブロードバンド・ゼロ地区の住民にブロードバンド利用を促し,町全体でもインターネット利用者のうち過半数が利用する情報インフラとなったのである. また,インターネットの契約状況を世帯主の年齢でみると,高齢になるにつれてインターネット契約率が下がっており,特に60歳以降で利用率の低下が顕著であった.回線の契約状況をみると,高齢世帯主ほどFTTHの新規契約が目立ち,インターネットの回線変更は少なかった.さらに,世帯主の年齢別にコンテンツの利用状況をみると,「ウェブサイト閲覧」は,「ネットショッピング」のようなコンテンツは,全体として高い利用率を示したものの,高齢世帯では,ネットショッピングの利用率が相対的に低く両者の利用率に大きな違いがみられた. このことは,高齢世帯主においてFTTH新規契約が多くみられたことに結びつく.すなわち,高齢世帯主はインターネット利用暦が浅く,ウェブサイト閲覧のような基礎的利用はできるものの,それ以上の利用には至っていないのである.したがって,ブロードバンドの整備は,ブロードバンド・ゼロ地区の対策だけでなく,町内の高齢者のインターネット利用にも影響を与えたといえるが,高齢者のコンテンツ利用率は低いことから,単に回線契約を進めるだけでなく,高齢者が関心を持つコンテンツを把握し,その利用方法を伝える仕組みを整える必要があると考えられる.

- 著者

- ABIKO Shin

- 出版者

- 法政大学国際日本学研究所

- 雑誌

- 国際日本学 = INTERNATIONAL JAPANESE STUDIES (ISSN:18838596)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.39-56, 2007-03-31

西周が「哲学」という訳語を案出し、西洋哲学の日本への移入に努めたことは知られている。そもそも外国文化の熱心な移入というのは、それ自身が文化現象として、優れて日本的と言えるものであるが、西洋文明の根幹をなす哲学の移入は、この点で、日本文化の特質を大いに照らし出すはずのものなのである。その最初の決定的なケースが西周の場合であった。彼において特筆すべきは、西洋哲学を移入する際に、プラトンやデカルト、カントといった形而上学の伝統にではなく、コント実証主義に向かったということ、しかもそのコント実証主義を全面的にではなく、とくに社会学を修正しつつ取り入れようとしたこと、である。科学の分類論に収束していくこの2点での西の議論の真意を探ることで、西を通してではあるが、日本文化の特質に触れていくことができよう。本論文での差し合っての結論は、西は(日本文化は)、「形而上学」と「社会学」とを必要とはしなかったということになる。NISHI Amane (1829–97) is known for having coined the term tetsugaku as a translation for "philosophy," and for his activities in introducing Western philosophy to Japan. The earnest introduction of foreign culture is of itself a cultural phenomenon that can be said to be typically Japanese, and in these terms a study of the introduction of philosophy, which forms the basis of Western civilization, should provide us with many hints about the particular characteristics of Japanese culture. Nishi was the earliest figure to have a decisive influence in this field. Of particular note is the fact that what he chose to introduce was not the metaphysics of Plato, René Descartes, or Immanuel Kant, but rather the positivism of Auguste Comte (1798–1857), and even that not in its complete form, but with an amended understanding of sociology. Investigating the intent behind Nishi's argument in connections with these two characteristics of his activities, which essentially boils down to the question of the classification the sciences, should enable us to draw some conclusions about the characteristics peculiar to Japanese culture. This paper, for the present, concludes that Nishi must have felt that metaphysics and sociology were not essential for Japanese culture.

- 著者

- Ioku Kana Aoyama Yuka Tokuno Ayaka TERAO Junji NAKATANI Nobuji TAKEI Yoko

- 出版者

- 一般財団法人 学会誌刊行センター

- 雑誌

- Journal of nutritional science and vitaminology (ISSN:03014800)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.78-83, 2001-02-01

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 14 83

Onion is a major source of flavonoids and is cooked in various ways in the world. The major flavonoids in onion are two quercetin glycosides, quercetin 4'-<i>O</i>-β-gluco-side (<i>Q</i>4'G) and quercetin 3, 4'-<i>O</i>β-diglucosides (<i>Q</i>3, 4'G), which are recognized as bioac-tive substances that are good for our health. We have investigated the effect of cooking pro-cedures on the content of antioxidants. We selected quercetin conjugates, total phenol com-pounds, and ascorbic acid to estimate the amount of flavonoid ingestion from onion. We ex-amined the following cooking methods; boiling, frying with oil and butter, and microwave cooking. Various cooking methods do not consider the degradation of quercetin conjugates when cooking onion. Microwave cooking without water better retains flavonoids and ascor-bic acid. Frying does not affect flavonoid intake. The boiling of onion leads to about 30% loss of quercetin glycosides, which transfers to the boiling water. At that time, the effect of addi-tives on the quercetin conjugates is different according to the compounds. The hydrolysis of quercetin glycosides for daily cooking might occur with the addition of seasonings such as glutamic acid. Additional ferrous ions accelerated the loss of flavonoids.

1 0 0 0 適応の歪み ―摩耗と修復―:―17-KS硫酸の意味するもの―

- 著者

- 西風 脩

- 出版者

- 学校法人 産業医科大学

- 雑誌

- 産業医大誌 (ISSN:0387821X)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.183-208, 1993

- 被引用文献数

- 14 1

H. Selyeはストレスをthe rate of wear and tearとした. 私たちは, 生物は無生物と異なり, エネルギー変換のもと, 摩耗(wear and tear)と修復(repair and recovery)の動的平衡においてその生を営むものとし, 生体適応能の把握は少なかれ摩耗と修復の両面よりもってすべきものとする考えのもとに, 17-OHCSを摩耗関連因子と捉え, 修復関連因子を他にもとめた. そのひとつが17-KS-Sである. 17-KS-S, 17-OHCS両者の同時測定は, ストレッサーによりもたらされた生体の歪み(適応の歪み)の把握を可能にし, 個々人の疾患の存在, 疾患に対する感受性に関る情報提供の客観的手法として有用であり, 特に今日の産業医学領域において, 医療関係者, 健康官理者に対し, 臨床検査に異常を認め得ない心理社会的ストレス下の生体におけるストレス原因の究明とその対応を提起する可能性が大きく, 本領域における本方法の適用が望まれる.

1 0 0 0 Sloggi ストレスフリーなのにちゃんとホールド

- 著者

- 河野 智美

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.3, pp.246-247, 2019

- 著者

- 佐藤 元

- 出版者

- 医療科学研究所

- 雑誌

- 医療と社会 (ISSN:09169202)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.63-78, 2005-10-31

- 参考文献数

- 77

1 0 0 0 OA 家畜繁殖用精液の改良技術開発

- 著者

- 永田 マリアポーシャ 山下 健一

- 出版者

- National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

- 雑誌

- Synthesiology English edition (ISSN:18830978)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.75-84, 2021 (Released:2021-04-21)

- 参考文献数

- 17

家畜の繁殖性改善は、畜産業の生産性向上による食糧供給の安定化とともに、地方の産業振興やバイオエコノミーとしての位置づけなど、幅広い意義を持つ。我々は、牛の繁殖性改善のため、手薄とされる精子側の研究に取り組んだ。研究開発の方向性は、ヒトの不妊治療にかかる報告を参考にして、健全性の高い精子は、運動性も高いという点に着目し、運動している精子を周囲の溶液に流れを生じさせて集合させるという技術を開発することで、初めて人工授精にそのまま使える数の精子の捕集を成功させ、実証試験で良好な受胎成績を得た。併せて、実証試験の中で、受胎に有利な精子の性質を、その泳ぎの形に関係があることを明らかにした。

1 0 0 0 IR 東日本大震災の復興過程におけるコミュニティの帰趨 : 私権制限と手続正義の問題構造

- 著者

- 金子 由芳

- 出版者

- 神戸大学都市安全研究センター

- 雑誌

- 神戸大学都市安全研究センター研究報告 (ISSN:13429167)

- 巻号頁・発行日

- no.17, pp.233-258, 2013-03

1 0 0 0 OA 英国の大学で学位取得を目指す日本人学生の 就業意識の変化のプロセスについて

- 著者

- 澁谷 由紀

- 出版者

- 神田外語大学

- 雑誌

- 神田外語大学紀要 = The Journal of Kanda University of International Studies (ISSN:09175989)

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.287-308, 2021-03-31

資料・研究ノート