3 0 0 0 OA 福島第一原子力発電所事故要因の考察

- 著者

- 金子 仁

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.181-186, 2013-03-01 (Released:2014-03-10)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- Amanda Sarita CRUZ-ALEIXO Mayra De CASTRO FERREIRA LIMA Ana Luísa HOLANDA DE ALBUQUERQUE Raphael TORTORELLI TEIXEIRA Renata ALVES DE PAULA Marina Cecília GRANDI Danilo Otávio LAURENTI FERREIRA Miriam HARUMI TSUNEMI Simone BIAGIO CHIACCHIO Maria Lucia GOMES LOURENÇO

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.1, pp.17-27, 2021 (Released:2021-01-14)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 2

The evaluation of the autonomic cardiac functions may be performed through the analysis of the heart rate variability. Heart rate variability is defined as the fluctuations in the heart rhythm or rate, and represents a useful tool in the evaluation of the autonomic nervous system through the sympathetic and parasympathetic components, as well as its balance and its reflexes on the cardiorespiratory control system. Fetal electrocardiography provides important information regarding the well-being of the fetus since, in human fetuses, there are changes in the behavior of the fetal heart rate during the second and third trimesters of pregnancy due to an increase in parasympathetic activity. Therefore, considering the importance of evaluating fetal viability, this study aims at evaluating the behavior of fetal heart rate and heart rate variability in Dorper sheep, as well as the activity of the autonomic nervous system during fetal life and in newborn lambs. The species is often used in experimental studies and autonomic nervous system activity is a prognostic index, therefore, the diagnosis of modifications in the sympathovagal balance may represent an early index for fetal viability and well-being in lambs. The analyses were performed in 10 Dorper sheep during pregnancy and in 10 lambs after birth until 120 days of age. There was a decrease in the fetal heart rate and heart rate variability indexes during the fifth month of pregnancy, but without statistical significance for the period evaluated. The heart rate of the lambs decreased gradually until they were 21 days old. The indexes SDNN (standard deviation of RR intervals) and RMSSD (square root of the mean of successive differences between adjacent RR intervals) diverged according to age, being high at day 60. Fetal viability is relevant in sheep fetuses to avoid losses during pregnancy and risks to the health of the mother. In the species, there seems to be a predominance of parasympathetic activity starting from the 21st day of age. Heart rate variability may be employed as a tool in the evaluation of the fetus and development of lambs, since changes in its behavior may represent an adverse effect to fetal and neonatal health.

3 0 0 0 OA ルリエンマムシの生態に関する研究

- 著者

- 望月 進

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.21-25, 1985-02-25 (Released:2009-02-12)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

ベイト(腐肉)トラップを用いて,ルリエンマムシ成虫の季節消長,夏期における肉設置後の飛来経過を調査した。1) 成虫は5月から10月まで継続して飛来し,夏期に飛来個体数は最大となった。成虫はおよそ7日間平均気温19°C以上で飛来し,雨により飛翔活動は妨げられた。2) 7月下旬の調査では,成虫の飛来個体数は肉を設置してから4日後に最大となった。3) これは,ハエ類の幼虫が成熟して終齢になる時期に,ルリエンマムシ成虫の飛来が一致しているためである。4) ルリエンマムシの幼虫期は,腐肉で発生するハエ類の羽化までの日数と同じかあるいは短かかった。5) このように,ルリエンマムシの生活史は,ハエの生活史に同調していた。

3 0 0 0 OA 地盤地質と鉄道土木の50年

- 著者

- 池田 俊雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用地質学会

- 雑誌

- 応用地質 (ISSN:02867737)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.4-10, 1998-04-10 (Released:2010-02-23)

- 参考文献数

- 28

3 0 0 0 OA MRSA除菌のためのカテキン吸入療法の検討

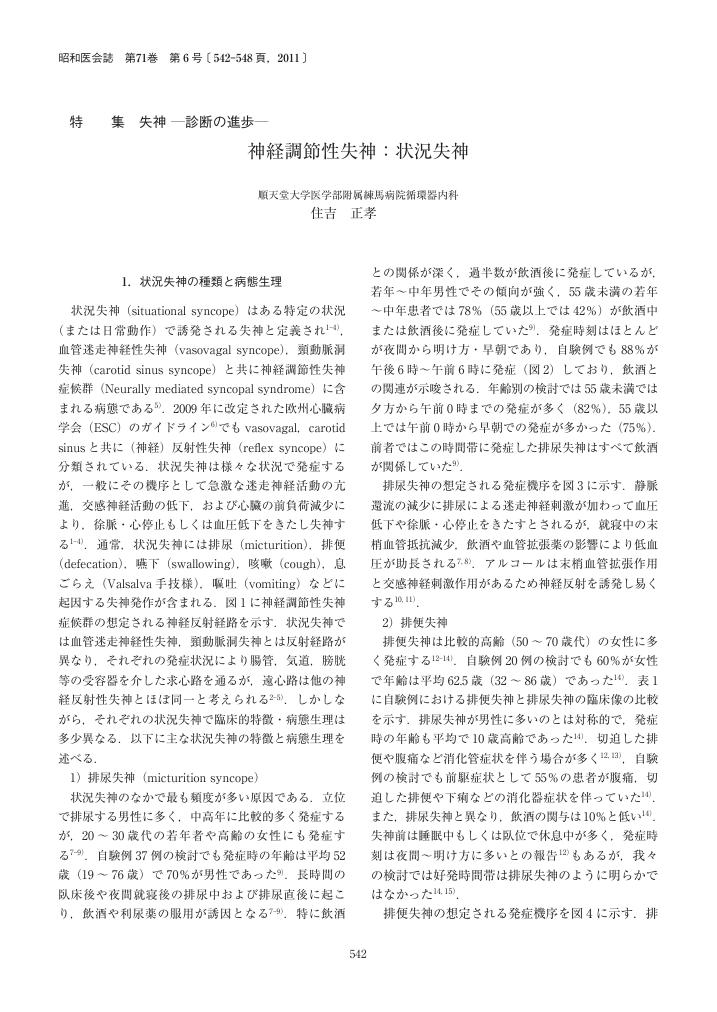

3 0 0 0 OA 神経調節性失神:状況失神

- 著者

- 住吉 正孝

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.6, pp.542-548, 2011-12-28 (Released:2012-08-03)

- 参考文献数

- 31

3 0 0 0 OA ポリオウイルスレセプターの分子生物学的研究

- 著者

- 三俣 延子

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.2, pp.247-269, 2010-08-25 (Released:2017-07-18)

本稿の目的は,産業革命期のイングランドにおいて,都市で廃棄された「ナイトソイル」すなわち人間の排泄物が農業地域で肥料資源となるまでの処理・取引・施用の過程を解明することである。その方法として,都市の廃棄物処理に関する19世紀初頭の議会文書も併用しながら,主として,英国農業調査会が州ごとに編纂した農業革命期の基礎的史料である『農業にかんする一般調査報告書』(1793〜1818年刊行)のイングランド全州の各巻を考証した。その結果,ロンドンや地方都市とその近郊農業地域との間において,ナイトソイルの商業的取引が確立していたことと,その背景に,(1)都市における廃棄物処理の組織化,(2)農業における施用技術の経験や理論の蓄積,(3)都市と近郊農業地域の間の交通機関の発達があったことが証明された。この史的事例は,都市から近郊農業地域への排泄物のリサイクル,あるいは,両者間における物質循環の促進という現代的意義を持つ。このように本稿は,従来の環境論では持続不可能な社会として例示される傾向にあった近代イングランド社会に,持続可能な社会の先駆的事例を見出す環境経済史である。

3 0 0 0 OA 科学をめぐる戦争

- 著者

- 金森 修

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.11, pp.25-29, 1999-11-01 (Released:2009-12-21)

- 参考文献数

- 15

3 0 0 0 OA 高尿酸血症・痛風の病因の進化医学的考察とそれに基づく予防対策

- 著者

- 瀨山 一正 野村 希代子 下岡 里英 高川(神原) 彩 箱田 雅之

- 出版者

- 一般社団法人 日本痛風・核酸代謝学会

- 雑誌

- 痛風と核酸代謝 (ISSN:13449796)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.115-122, 2016-12-20 (Released:2016-12-20)

進化医学によると,190万年前に始まったヒト種としての進化の過程で,約1万年前の農業導入前までほとんど99%の時間を,ヒトは運動量の多い狩猟採集生活をしていたと考えられる.食は,自生している植物性食品を主体に動物性食品も加えた雑食性で,この間の身体活動も含めた生活環境に適応していたと考えられる.従って,ヒトの遺伝子にこの時代までの生活環境の情報が分子的記憶として書き込まれていると言える.旧石器時代までの植物性食を主体とした食物の代謝後には体内でアルカリ成分が酸性成分より多く生成され生理的代謝性アルカローシスが生じていたと推測される.これに対して,現代食は構成食品の特色から必ず酸生成量がアルカリ生成量を超えるので,生理的代謝性アシドーシスを惹起する.この総説では,酸‐塩基平衡に関する遺伝子上の適応条件と現代食の代謝後の生理的条件が合致しない事が高尿酸血症・痛風発症の一要因になりうることを議論する.これを基に,従来からのこの疾患に対する食の介入に新たに酸-塩基平衡の視点から下記の条件を提案する.1 )食の代謝により生成される酸負荷を70 mEq/day以下とする.2 )食材の準備段階で,たんぱく質含量(P)(g表示)とK+含量(K+)(mEq表示)から求めたP/K+比を1.5 以下とする.3 )尿pHは6.0以上にする.

3 0 0 0 OA トマト果実における糖含量およびその栽培・環境条件に対する安定性の品種間差異

- 著者

- 望月 龍也 石内 伝治 伊藤 喜三男

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE

- 雑誌

- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.5, pp.1000-1006, 1999-09-15 (Released:2008-01-31)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1 1

遺伝的に多様なトマト30品種・系統を供試し, 完熟果実におけるグルコースおよびフルクトース含量の作期および果房位による変動特性の差異を検討した.トマト品種・系統間における両成分含有量の相対的関係は, 栽培・環境条件の変動に対して比較的安定していた.また全体を通じてグルコース含量とフルクトース含量には高い正の相関がみられたが, 糖含量が高くなるほど全体に占めるフルクトース含量の比率は低くなる傾向がみられた.全品種・系統をこみにした作期・果房位ごとの平均値に対する, 対応する作期・果房位における糖含量の回帰分析から, 供試材料は, (1)作期・果房位ごとの糖含量が全供試材料の平均値とほぼ平等して変動する品種・系統, (2)作期・果房位間の変動が全供試材料の平均より大きい品種・系統, (3)作期・果房位間の変動が小さく安定した糖含量を示す品種・系統, (4)回帰直線への回帰が有意でなく糖含量変動が全供試材料の変動傾向と異なる変動を示す品種・系統が認められたが, 糖含量が高くかつ変動の小さい品種・系統は見出せなかった.

3 0 0 0 OA 18世紀朝鮮における水原華城の都市構造に関する研究

- 著者

- 金 炳周

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.654, pp.2021-2028, 2010-08-30 (Released:2010-10-08)

The Purpose of this paper is to analyze the urban structure of Suwon Hwasung. Using historical document and maps, this paper explains the correlation between urban structure of Hwasung and highroad system in Joseon dynasty. Hwasung was built on the highroad that is Samnamdaero, and pierced with Samnamdaero. As a result, location of castle gates Janganmun and Paldalmun, and form of the main street in Hwasung were related deeply with Samnamdaero. In addition, Station and Commerce building in Hwasung were arranged on Samnamdaero by central axis. Through this paper, it is identified that important character of Hwasung as provincial city in Joseon dynasty of the 18th century.

- 著者

- 伊藤 将円 井川 達也 原 毅 丸山 仁司

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.5, pp.450-458, 2020 (Released:2020-10-20)

- 参考文献数

- 31

【目的】高齢者における歩行器・歩行車の種類の違いによる膝関節内反モーメント(以下,KAM)の変化を明らかにし,どの補助具が関節負担の軽減に有用か明らかにする。【方法】対象は65 歳以上の高齢者19 名とした。各対象者に独歩,車輪付き歩行器,椅子付き歩行車,前腕支持台付き歩行車の4 条件を計測した。KAM 最大値,膝関節内反角度,床反力を条件間で比較した。【結果】KAM は,補助具すべてで独歩と比較し有意に減少,椅子付き歩行車と前腕支持台付き歩行車が車輪付き歩行器と比べ有意に減少した。膝関節内反角度は椅子付き歩行車,前腕支持台付き歩行車が車輪付き歩行器と比較し有意に減少した。床反力鉛直方向成分は補助具すべてで独歩と比べ有意に減少,前腕支持台付き歩行車は車輪付き歩行器,椅子付き歩行車と比較し有意に減少した。【結論】椅子付き歩行車と前腕支持台付き歩行車は独歩や車輪付き歩行車と比較してKAM の減少を認めた。

3 0 0 0 OA 島田忠臣の位置

- 著者

- 滝川 幸司

- 出版者

- 中古文学会

- 雑誌

- 中古文学 (ISSN:02874636)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, pp.1-16, 2012-06-05 (Released:2019-05-18)

3 0 0 0 OA 「有明の別」成立年代試論

- 著者

- 原田 明美

- 出版者

- 中古文学会

- 雑誌

- 中古文学 (ISSN:02874636)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.21-32, 1979-10-01 (Released:2019-03-10)

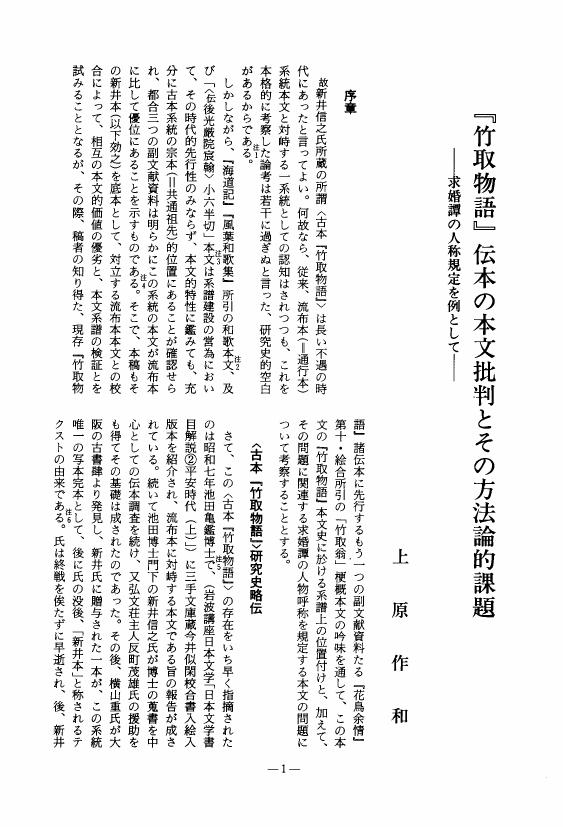

3 0 0 0 OA 『竹取物語』伝本の本文批判とその方法論的課題 ―求婚譚の人称規定を例として―

- 著者

- 上原 作和

- 出版者

- 中古文学会

- 雑誌

- 中古文学 (ISSN:02874636)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.1-11, 1991-11-30 (Released:2019-03-10)

3 0 0 0 OA 宇宙からのメッセージに対するテキストマイニング

- 著者

- 野口 聡一 湯淺 麻紀子 岩本 圭介 丸山 慎

- 出版者

- 日本計算機統計学会

- 雑誌

- 計算機統計学 (ISSN:09148930)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.69-80, 2015 (Released:2017-05-01)

- 参考文献数

- 4

ツイッターをはじめとする現代のソーシャル・ネットワーキング・サービスの発展によって, 私たちのコミュニケーション活動は膨大なデータとしても記録され, そのデータの入手もきわめて容易に行えるようになった. しかしその一方で, 収集された膨大な情報の構造や特徴を解析し, その結果を何らかの目的に沿って有効に活用していくためには, どのような方法が適切かつ効率的なのかといった点については, 未だ十分な検討がなされているとはいえない. そこで本研究では, ツイッターデータの分析に関する1つのモデルケースを示すことを目的として, テキストマイニングによる分析事例を紹介した. 対象としたデータは, 宇宙飛行士が宇宙滞在中および地球帰還後に投稿したツイッターの文章データとそれらに対する読者のリアクションデータであった. 分析の主たる結果から, 文章情報をつぶやくツイッターというフィールドにおいて, 読者が最も高い関心を寄せ, 即時的なリアクションを起こしていた内容は, 「写真」や「動画」であることが明らかになった. さらに本研究では, ツイッターデータの解析が, 単にデータの特徴を把握するだけに留まらず, それらを基にしたマーケティング領域 (例えば訴求力のある広報活動の展開) への応用可能性などについても示唆的な議論を展開した.

- 著者

- 佐々木 智謙 佐藤 寛之 塚原 健将 松森 靖夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本理科教育学会

- 雑誌

- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.39-51, 2019-07-31 (Released:2019-08-29)

- 参考文献数

- 28

本研究の主目的は,腹面から描いた昆虫の体のつくりに対する小学校第2・3学年の認識状態を分析し,その結果に基づき,育成すべき子どもの資質・能力について検討を加えることにある。得られた知見は,以下の4点である。1)腹面から描いた計9種類の生き物を,昆虫とその他の生き物とに分類できた小2は約60%以上,小3は80%以上であったこと。2)腹面から描いた計6種類全ての昆虫の体を三つの部分(頭部・胸部・腹部)に正しく分けることができた小2は皆無であり,小3でも約20%であったこと。かつ,各昆虫の正答率は小2で10%未満,小3でも65%未満であったこと。3)昆虫の体のつくりに対する回答は多様であり,頭部で4類型,胸部で9類型,及び腹部で3類型が存在したこと。4)得られた結果をもとに,昆虫概念の育成を志向した学習指導方策について提案した。

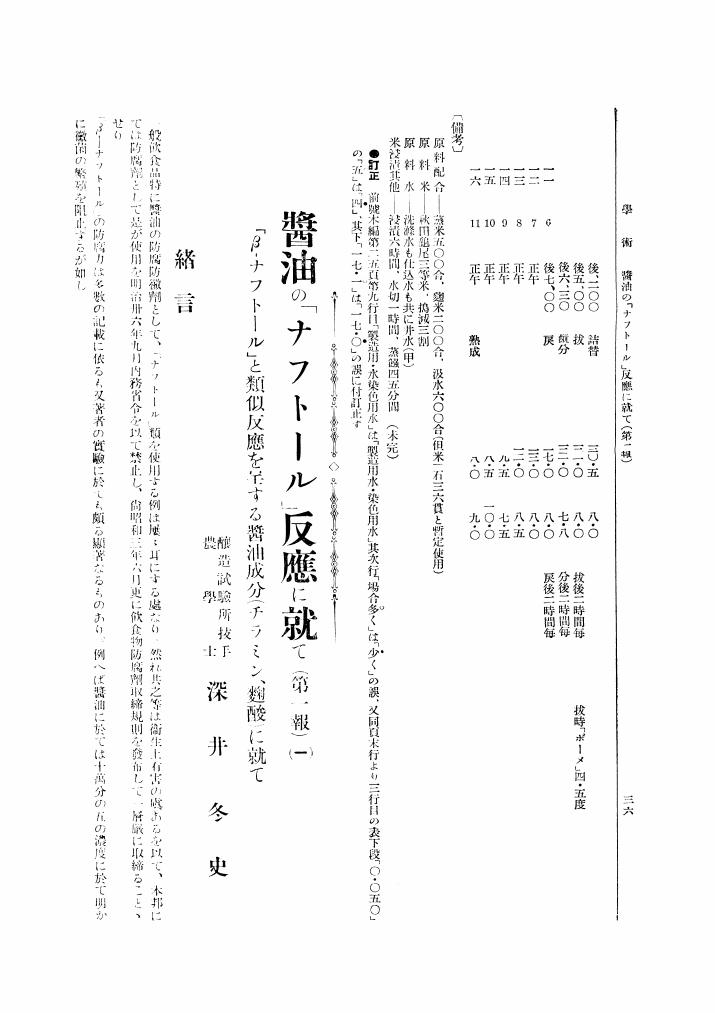

- 著者

- 深井 冬史

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.8, pp.36-41, 1930-08-15 (Released:2011-11-04)

3 0 0 0 OA 口腔アレルギー症候群の現状: 喉頭アレルギーとの異同

- 著者

- 片田 彰博

- 出版者

- 日本口腔・咽頭科学会

- 雑誌

- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.55-62, 2014-03-31 (Released:2014-08-20)

- 参考文献数

- 27

口腔アレルギー症候群 (oral allergy syndrome: OAS) は, 特定の食物を摂取した直後から口唇, 口腔, 咽頭粘膜に腫脹, かゆみ, ヒリヒリ感などの症状が出現する症候群である. OAS は花粉やラテックスの感作が成立した後に, 感作抗原に対して交差反応性のある抗原を含む食品を摂取することで発症する. そのため花粉症に合併することが多い. 診断には食物特異的 IgE とプリックテストが有用であり, 治療は原因食物を摂取しない抗原回避が第一である. 一方, 喉頭アレルギーは喉頭粘膜でI型アレルギー反応が起こる疾患であり, 主な症状は咳嗽と咽喉頭異常感である. 臨床症状が類似しているため喉頭アレルギーと OAS は混同されやすいが, 両者の病態はまったく異なっている.