3 0 0 0 OA 樹脂製ガラスの色変化測定による劣化評価

- 著者

- 伊藤 幹彌 枡田 吉弘 弓削田 泰弘 高坂 智也

- 出版者

- 合成樹脂工業協会

- 雑誌

- ネットワークポリマー (ISSN:13420577)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.89-96, 2012-03-10 (Released:2014-04-22)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

近年,鉄道車両の軽量化,破損の防止等を目的として樹脂ガラスの鉄道車両への適用が拡大している。しかし,コストの問題から在来線には積極的に適用はされていないのが現状である。在来線へ樹脂ガラス適用を拡大する うえで,樹脂ガラスの低廉化は重要な課題である。そこで著者らは樹脂ガラスのメンテナンスに関わるコスト削減を目的として長寿命化の可能性を検討した。具体的には,樹脂ガラスとして代表的な材料であり新幹線用の窓ガラスとしても使用実績のあるポリカーボネート樹脂(PC)を主な対象として各種初期特性,耐候性劣化条件における特性変化を測定した。また,劣化評価の手法として色変化に着目し,同評価手法の樹脂ガラスへの適用性についても検討した。

3 0 0 0 OA 眼振のみかた ―眼振の発現機構―

- 著者

- 肥塚 泉

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.11, pp.1321-1328, 2014-11-20 (Released:2014-12-19)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2

眼振には衝動性眼振と振子様眼振があるが, 一般的には衝動性眼振を指す. 前庭性眼振の眼振緩徐相は, 末梢前庭器やその伝達路である前庭神経の障害によって生じた前庭動眼反射のアンバランスによって生じた眼球の偏倚である. 偏倚した眼球位置を, 正中眼位にリセットすることを目的に眼振急速相が続いて生じ, このプロセスが繰り返されることにより眼振が形成される. 前庭性眼振の眼振緩徐相は, 前庭系で受容した情報が, 前庭神経, 前庭神経核, 眼運動核 (動眼神経核, 滑車神経核, 外転神経核) に伝達されて形成される (前庭動眼反射). 良性発作性頭位めまい症 (後半規管型) で認められる眼振は, 回旋成分を有した上眼瞼向きの眼振である. またメニエール病や前庭神経炎, めまいを伴った突発性難聴で認められる眼振は, 水平・回旋混合性眼振である. 一方, 純垂直性眼振や純回旋性眼振は末梢性めまいでは認めることは極めてまれである. これらが認められた場合は, 中枢性めまいを疑う. 眼振急速相発現にかかわるニューロン回路は, 眼振緩徐相のそれとは全く異なっている. 眼振急速相発現の主役は, 同側の眼振急速相に一致して一過性の高頻度発射を示す網様体バーストニューロンである. 水平方向急速眼球運動の核上性機構としては, 傍正中部橋網様体 (paramedian pontine reticular formation: PPRF), 垂直方向急速眼球運動の核上性機構としては, 内側縦束吻側間質核 (rostral interstitial nucleus of MLF: riMLF) が重要な役割を果たしている. 眼振緩徐相から眼振急速相への切り替わりに関しては, burster-driving neuron (BDN) が重要な役割を担っている. 注視眼振は, 神経積分器 (neural integrator) に障害があると出現する. 水平方向眼球運動の神経積分器は, 前庭神経内側核, 舌下神経前位核, 小脳片葉などで構成されている. 垂直方向眼球運動の神経積分器は Cajal 間質核, 舌下神経前位核で構成されている.

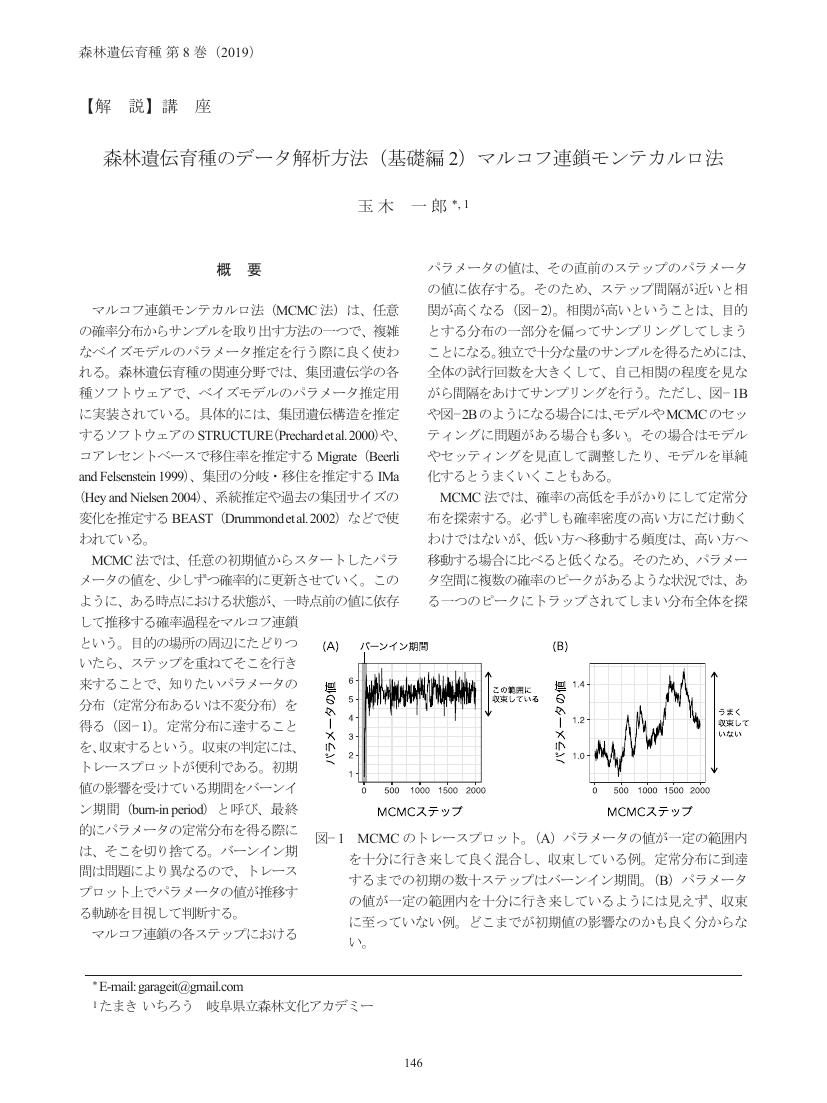

3 0 0 0 OA 講座:森林遺伝育種のデータ解析方法(基礎編2)マルコフ連鎖モンテカルロ法

- 著者

- 玉木 一郎

- 出版者

- 森林遺伝育種学会

- 雑誌

- 森林遺伝育種 (ISSN:21873453)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.146-148, 2019-07-25 (Released:2019-07-25)

- 参考文献数

- 7

3 0 0 0 OA 発話テキストへのキャラクタ性付与のための音変化表現の分類

- 著者

- 宮崎 千明 佐藤 理史

- 出版者

- 一般社団法人 言語処理学会

- 雑誌

- 自然言語処理 (ISSN:13407619)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.407-440, 2019-06-15 (Released:2019-09-15)

- 参考文献数

- 21

「こりゃひでえ」(元の形:「これはひどい」)のような音変化表現は,対話エージェントの発話や小説のセリフの自動生成において,話者であるキャラクタを特徴付けるための強力な手段となると考えられる.音変化表現を発話のキャラクタ付けに利用するために,本研究では,(i) キャラクタの発話に現れる音変化表現を収集し,(ii) それらを基に,音変化表現を人為的に発生させるための知識を整理した.具体的には,収集した音変化表現を現象と生起環境の観点で分類し,137 種類のパターンとして整理した.そして,これらのパターンが小説やコミックで用いられる音変化表現の 80% 以上をカバーすることを確認した.さらに,(iii) 音変化表現がキャラクタらしさを特徴付ける手段になるという仮説を検証するために,小説やコミックにおける発話文の話者(キャラクタ)を推定する実験を行い,音変化表現のパターンの情報を利用することで,推定性能が向上するキャラクタが存在することを確認した.

3 0 0 0 OA 土木構造物の景観知覚とイメージ形成に関する諸理論

- 著者

- 安島 博幸

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.195-202, 1984-01-15 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 10

- 著者

- Takeshi Sasaki Tohru Naruse

- 出版者

- Carcinological Society of Japan

- 雑誌

- Crustacean Research (ISSN:02873478)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.31-40, 2014-12-15 (Released:2017-05-15)

- 被引用文献数

- 2 3

Acorn foraging activity and feeding behaviour by two species of potamid freshwater crabs (Geothelphusa grandiovata and Candidiopotamon okinawense) were studied at Yanbaru forest, northern Okinawa Island, Ryukyu Islands, Japan. Adult females of the two species were observed to inhabit burrows that were filled with acorns of Castanopsis sieboldii and Quercus miyagii. The burrows with the crabs as well as gathered acorns were distributed relatively close to a stream (0.8-5 m) at slopes of the forest. Acorns were either eaten with a part of the lower part or seed coat remaining, or vertically broken up and only the inside consumed. Feeding experiments under laboratory conditions indicated that the acorns eaten by G. grandiovata had the same feeding scars as the ones found around crabs burrows, suggesting that the crabs were indeed feeding on acorns. There were 1-24 uneaten acorn(s) observed from all burrows with gathered acorns. Some of the uneaten acorns were even germinated at both around opening of and in the burrow. The accumulation of acorns by the crabs thus inadvertently helps the dispersal of C. sieboldii and Q. miyagii along the slopes of valleys, where the seeds cannot easily lodge and germinate.

3 0 0 0 OA クコに寄生するクコフシダニに関する二・三の生態的観察

- 著者

- 茅根 重夫

- 出版者

- Arachnological Society of Japan

- 雑誌

- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.43-52, 1968-12-25 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2

1. Biology of an eriophyid mite Eriophyes kuko KISHIDA, a parasite of Lycium chinense MILLER, was studied both in field and in laboratory in 1967 and 1968. The female was redescribed. The male is unknown. 2. Female mites passed through the following stages in their development: egg, protonymph, nymphochrysalis, deutonymph, teleiochrysalis, and adult. The time required for mites to develop from egg to adult was 7. 5 days on an average in June. 3. It was observed that the galls were significantly densely distributed along the veins of leaves. This seems to suggest a close relationship between the mite and the leaf sap. 4. The immature adult mites which emerged from the galls of a grown-up leaf crawled on it or were carried by the wind to arrive at the stem, and they climbed the stem to the top. There they found young leaves and fixed their bodies along the leaf veins. Next, they began to sip the leaf sap and then penetrated into the leaf tissue through the sipping pores. The leaf epidermal area infected with each mite gradually swelled up to a gall. Thus the animals grew up into adults within the gall and laid their eggs there.

3 0 0 0 OA ランガナタンの5法則による私見 -大学図書館のあり方について-

- 著者

- 馬場 俊明

- 出版者

- 国公私立大学図書館協力委員会

- 雑誌

- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.29-34, 1993-03-31 (Released:2018-02-10)

3 0 0 0 OA 隠れマルコフモデルを用いた行動・神経活動からの状態遷移抽出

- 著者

- 片平 健太郎 岡ノ谷 一夫 岡田 真人

- 出版者

- 日本神経回路学会

- 雑誌

- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.204-213, 2011-12-05 (Released:2012-01-30)

- 参考文献数

- 43

本稿では,隠れマルコフモデル(Hidden Markov Model,HMM)を用いた神経活動データ,行動データの解析手法について紹介する.実験的に操作可能な変数とは独立に状態が変化するような非定常なデータを解析する上で,隠れマルコフモデルによるアプローチは有効である.著者らが行った小鳥の歌に関する神経活動データの解析,行動データの解析の事例を中心に,その有用性と今後の展望について議論する.

3 0 0 0 OA 前頭葉機能を背景としたサイコパシー特性と意思決定の関連

- 著者

- 吉岡 歩 志和 資朗 大隅 尚広 田邊 宏樹

- 出版者

- 人間環境学研究会

- 雑誌

- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.41-47, 2016 (Released:2016-07-01)

Psychopathy is constructed with two factors, interpersonal/affective features including callousness, manipulation and lack of remorse or empathy (Primary Psychopathy), and behavioral problems including impulsivity and lack of long-term goal (Secondary Psychopathy). While it is hypothesized that psychopathic traits are related to both dysfunction of frontal lobe and risky decision-making, there are few empirical studies. To test this hypothesis, we conducted two studies employing questionnaires and laboratory experiment. In the first study, we used Primary and Secondary Psychopathy Scale and Frontal Behavioral Inventory to examine the relationship between psychopathic traits and the function of the frontal lobe. In the second study, we used a gambling task to clarify the relationship between psychopathic traits and risky decision-making. In this task, participants decided whether or not to bet their own money or another participant's money in order to increase their own gain or the partner's gain. Results of these studies showed that psychopathic traits were associated with frontal lobe function, and high psychopathic individuals chose risky options more frequently than low psychopathic individuals. In particular, primary psychopathy prompted risky choices when participants could use partner's money, but not use their own money. Taken together, psychopathic individuals seem to be inclined to make selfish decisions, and this tendency might be caused by the dysfunction of frontal lobe.

3 0 0 0 OA 厳罰傾向と犯罪者および被害者に対する感情的反応との関連─犯罪不安,怒り,共感に着目して─

- 著者

- 向井 智哉 松木 祐馬

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.95-103, 2020-05-30 (Released:2020-06-05)

- 参考文献数

- 62

- 被引用文献数

- 2

This study aimed to explore how emotional reactions toward criminals and victims affect punitiveness, with special attention to fear, anger, and empathy. Past research on punitiveness has long emphasized the role of emotion in determining individual levels of punitiveness. However, these studies have at least two limitations: 1) varying definitions of punitiveness among studies, and 2) limited scope of research—mainly limited to Western countries. We addressed these limitations by using a validified scale measuring punitiveness in the Japanese context. Questionnaires were distributed to 330 individuals. The results showed that fear of crime, anger toward criminals, and empathy toward criminals and victims were all correlated with two sub-constructs of punitiveness (support for harsher punishment and criminalization). However, once other variables were controlled, only anger toward criminals and fear of crime showed a significant relation with punitiveness, suggesting that these two emotion-related variables play an important role in determining punitiveness. The implications of the study are discussed.

3 0 0 0 OA セルロースの紫外線劣化

- 著者

- 鯨井 忠五

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子 (ISSN:04541138)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.6, pp.412-417, 1962-05-20 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 53

- 著者

- 海北 幸一 小川 久雄 竹屋 元裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本循環器学会

- 雑誌

- 循環器専門医 (ISSN:09189599)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.297-304, 2005-09-26 (Released:2018-05-28)

- 参考文献数

- 20

3 0 0 0 OA Bayesian lassoによるスパース回帰モデリング

- 著者

- 保科 架風

- 出版者

- 日本計算機統計学会

- 雑誌

- 計算機統計学 (ISSN:09148930)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.73-85, 2013-06-17 (Released:2017-05-01)

- 参考文献数

- 14

高次元データに基づく線形回帰モデリングにおいて,モデルの推定と変数選択を同時に実行するlassoは新たなモデル選択手法となり,様々な発展的手法が提案されている.Bayesian lasso(Park & Casella, 2008)はlassoをベイズアプローチに拡張し,推定にマルコフ連鎖モンテカルロ法を適用したものである.これにより,lassoの事後分布の抽出やモデルの推定への事前情報の組み込みが可能となったが,Bayesian lassoには推定と変数選択の同時性が存在せず,モデル選択法として有効に機能しないということが分かった.この問題に対して,本論文ではBayesian lassoの推定値を事後確率に基づいて修正し,推定と変数選択の同時性を持たせる計算アルゴリズムを提案する.また,モンテカルロシミュレーションによって,提案アルゴリズムが推定精度や予測精度に与える影響などについて検証する.

3 0 0 0 OA 遊び研究

- 著者

- 加用 文男

- 出版者

- 心理科学研究会

- 雑誌

- 心理科学 (ISSN:03883299)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.1-12, 2016 (Released:2017-05-01)

- 参考文献数

- 28

3 0 0 0 OA バーチャル・リアリティ環境が創出する臨(隣)人感の計測

- 著者

- 寺本 渉 松浦 雄斗 浅井 暢子

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第10回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.7, 2012 (Released:2012-07-20)

本研究では,社会的サイモン効果を指標として,バーチャル・リアリティ(VR)空間に提示される他者を身近に感じる程度,すなわち,臨(隣)人感を計測した。被験者は,別室にいる実験協力者とともに,ヘッドマウントディスプレイを通じて共通のVR空間を観察した。被験者の課題は,決められた色の球が画面の左手前または右奥に呈示された瞬間にできるだけ速く,反応キーを押すことであった。この課題中には画面右奥に他者(実験協力者)のアバターを表示した。実験では課題前にVR空間内で他者とコミュニケーションを取らせるとともに,他者の実際の頭部位置をアバターに反映させる条件と,コミュニケーションをせず,静止アバターを呈示する条件を設けた。その結果,他者の存在が十分に認識できたと考えられる,前者の条件でのみ,社会的サイモン効果が生じた。これは,VR空間内において,他者があたかも隣にいるように感じられていたことを示す。

3 0 0 0 OA ワークショップ9 対権力取材 本当の問題点は何か ――報道現場の最前線からの考察

- 著者

- 高田 昌幸

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, pp.153-154, 2018-07-31 (Released:2018-10-13)

3 0 0 0 OA [41] 横断的ダンスアーカイヴシステムの構築と公開:大野一雄デジタルアーカイヴを例に

- 著者

- 呉宮 百合香 溝端 俊夫 及川 英貴 松尾 邦彦

- 出版者

- デジタルアーカイブ学会

- 雑誌

- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.s1, pp.s45-s48, 2020 (Released:2020-10-09)

- 参考文献数

- 6

NPO法人ダンスアーカイヴ構想は、舞踏家大野一雄と大野慶人が創設した大野一雄舞踏研究所のアーカイヴ活動を引き継ぐために2016年に設立された。日本独自のダンス形式として海外で高く評価されている舞踏(Butoh)を中心に、広く日本洋舞史の資料を収集保存し、積極的な公開と活用を通じてダンスアーカイヴの社会的認知向上に取り組んでいる。また、公的機関に対するアーカイヴ設立の提言と並行して、現存するアーカイヴ間のネットワーク構築に取り組み、上演と同時に消失する舞踊芸術におけるアーカイヴのあり方を共に模索することを目指している。本発表では、今秋に試験版を公開する大野一雄デジタルアーカイヴを例に、ボトムアップ型の横断的アーカイヴ構築の提言を行う。

3 0 0 0 OA サケ儀礼「アシリチェプノミ」から見たアイヌ民族の先住権運動

- 著者

- 野口 泰弥

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第54回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.D16, 2020 (Released:2020-09-12)

本発表ではアイヌ民族による、河川でのサケ捕獲を伴う儀礼、「アシリチェプノミ」の変遷を事例に、サケを軸としてアイヌ民族の先住権運動史を素描することを試みる。それにより、先住権は国家に認められないながらも、社会制度や環境変化を巧みに利用しながら儀礼や、サケ捕獲を内実として実現させてきた実態を明らかにし、近年は儀礼が、先住権をめぐる権利闘争の場であると同時に、交流の場としての機能の重要性が高まっていることを分析する。

- 著者

- Yuichi TSUDA Takanao SAIKI Fuyuto TERUI Satoru NAKAZAWA Makoto YOSHIKAWA Seiichiro WATANABE Hayabusa2 Project Team

- 出版者

- THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES

- 雑誌

- TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES (ISSN:05493811)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.115-123, 2020 (Released:2020-07-04)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2

Hayabusa2 arrived at the asteroid Ryugu in June 2018, and as of April 2019, the mission succeeded in conducting two rovers landing, one lander landing, one spacecraft touchdown/sample collection and one kinetic impact operation. This paper describes the initial nine months of the asteroid proximity operation activity of the Hayabusa2 mission, and gives an overview of the achievements thus far. Some important engineering and scientific activities conducted synchronously with spacecraft operations in order to complete all planned operations in time against unexpectedly harsh environment of Ryugu are also described.