3 0 0 0 OA 古今(こきん)用語撰

- 著者

- 池田 勝 池田 正男

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- らん:纜 (ISSN:09160981)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.30-34, 2001-06-30 (Released:2018-03-01)

3 0 0 0 OA 鉄道安全における脱線実験線の役割

- 著者

- 髙松 良晴

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.5, pp.305-311, 2008-10-15 (Released:2016-10-31)

- 参考文献数

- 16

脱線転覆した列車が隣接線の列車や堅い構造物と衝突すると大惨事となる.1960 年代,貨物列車の脱線転覆から三河島事故,鶴見事故と続いた.当時の国鉄は,列車制御技術の開発とともに,北海道狩勝に実験線を設け,12 年間にわたり,2 軸貨車の脱線メカニズムの解明を行った.その成果が旅客線までに及び,その後,同種事故の発生は久しくなかった.だが,2000 年代に入ると,また,日比谷線事故,福知山線事故と死傷者多数を出す脱線転覆事故が続くようになった.今度は旅客電車のボギー台車の脱線である.自動車にはテストコースがあるが,わが国の鉄道にはない.大都市内鉄道や新幹線が,ともに,高頻度高速で運行されている.一方,東海・東南海・南海地震発生の確率が論じられている.より安全な鉄道を目指し,いまこそ,再び脱線実験線を設け,脱線のみならず,部材疲労,火災,衝突などの各種実車実験を行うべきである.

3 0 0 0 OA 我国「公園対緑地」論議の再考を問う

- 著者

- 木村 三郎

- 出版者

- 社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- 造園雑誌 (ISSN:03877248)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.73-78, 1987-03-31 (Released:2011-07-19)

- 被引用文献数

- 1 1

我国における「公園対緑地」の問題については多くの研究があり, 既に言及し尽くされた感がないでもない。果してそうであろうか。試みにいささかその視点を変えて吟味して見ると案外新しい解釈も成り立ってくることに気づく。しかもそれを造園史的な経過の中の一環として位置づけて見ることは正に重要なことと言はざるを得ない。又, 筆者のこれまでしばしば言及してきた一連の造園用語解の研究として把握してゆくことも一案と考える。

3 0 0 0 OA 故 佐地勉先生を偲んで

- 著者

- 松裏 裕行

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児循環器学会

- 雑誌

- 日本小児循環器学会雑誌 (ISSN:09111794)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.343-344, 2017-07-01 (Released:2017-08-25)

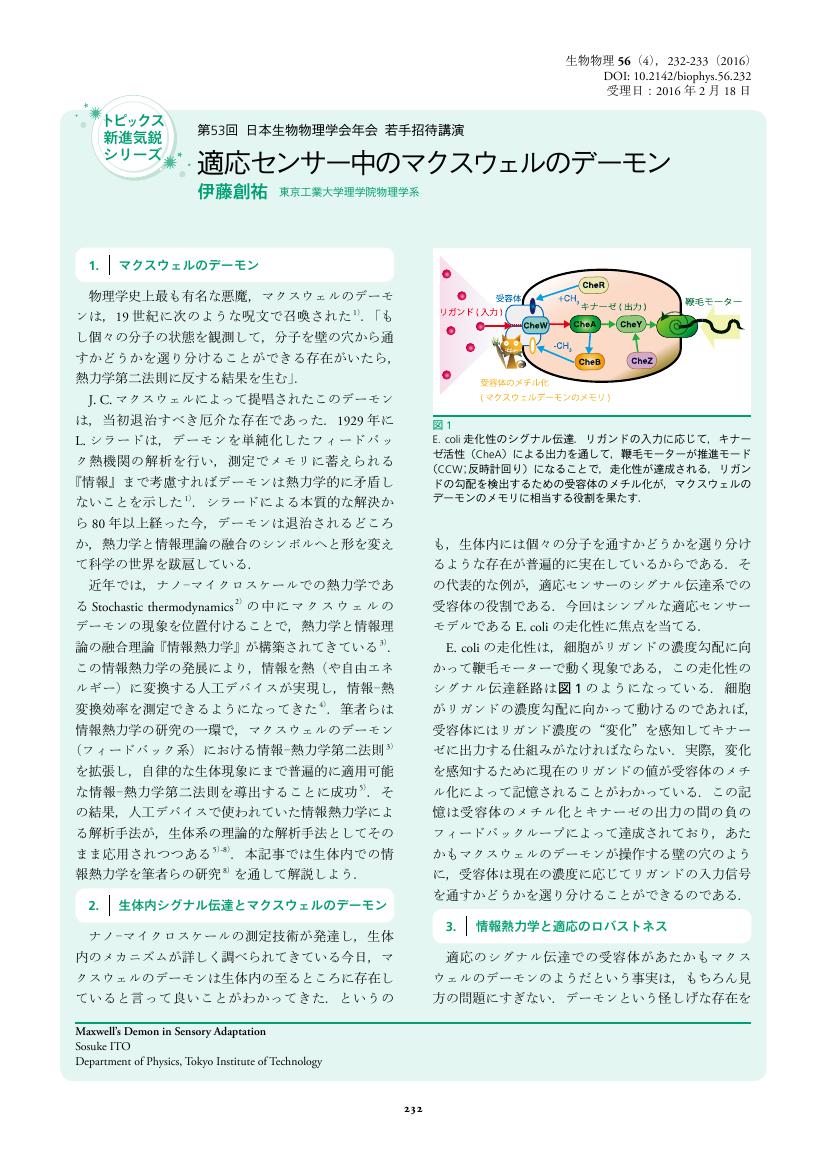

3 0 0 0 OA 適応センサー中のマクスウェルのデーモン

- 著者

- 伊藤 創祐

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.232-233, 2016 (Released:2016-07-25)

- 参考文献数

- 10

3 0 0 0 OA 肉類の加熱における余熱の有効利用

- 著者

- 日本調理科学会加熱調理研究委員会 余熱研究グループ

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.72-78, 2011 (Released:2014-08-08)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 2

「大量調理衛生管理マニュアル」には,肉類を加熱する場合,75°Cに達してから1分以上の加熱することとなっている。しかし,焼き物などの場合,過加熱で調理成績が低下することがあることから,余熱を利用することの可能性について検討した。オーブン加熱について直径50 mm,厚さ15 mmの円筒形の豚肉試料を用いて実験を行った。庫内温度を270°C以上に設定した場合には,70°Cに達してから1分間加熱すると,余熱により75°C以上を1分以上保持できることが明らかとなった。これらの肉は,75°Cに達してから1分間加熱した試料より,重量減少は有意に小さく,破断応力も小さく,軟らかいことが明らかとなった。肉類をオーブンで加熱する場合75°C 1分を保持するには,設定温度と肉の大きさによっては,余熱を利用することが有効であることが明らかとなった。

3 0 0 0 OA 顎関節症と関連する頭痛の診断と管理

- 著者

- 牧山 康秀

- 出版者

- 一般社団法人 日本顎関節学会

- 雑誌

- 日本顎関節学会雑誌 (ISSN:09153004)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.177-186, 2018-08-20 (Released:2018-10-15)

- 参考文献数

- 11

習慣性の頭痛を主訴とする患者では,緊張型頭痛と片頭痛が多い。緊張型頭痛は一次性頭痛のうち最多の疾患であるが,頻発すると受診し,痛みは中等症(つらいが日常動作はできる)以下が多く,周辺筋群に圧痛をもつ例が多い。片頭痛では,中等度以上の頭痛に加え,多臓器にわたる過敏症状を伴い日常生活の中断を余儀なくされる。片頭痛では鎮痛薬ではなく片頭痛発作の頓挫薬であるトリプタン製剤を用いて生活の中断を最小化させることができる。顎関節症に起因する頭痛は,耳介前方,咬筋,側頭部に多くみられ,頭痛を眼窩外耳孔線より頭頂側の痛みと定義する以上,多くの例で一物の二面を見ているにすぎない。また近年,口腔顔面と頭部の慢性疼痛性疾患における痛覚系の感作が明らかになり,顎関節症と一次性頭痛の共存を強調する報告が散見される。今後の病態解明,治療アプローチの進展が期待される。頭痛を訴える患者に遭遇する診療科では臨床的緊急度の高い頭痛患者を確実に捕捉する重要性が繰り返し指摘されている。診断治療の緊急性が高い頭痛は,突然発症のもの,緩徐でも確実に増悪するもの,発熱などの全身症状を伴うものなどがたびたび強調されている。これらに加えて,歯科領域に原因をもち顔面頭部の知覚障害を伴う頭痛の重要性も指摘した。

3 0 0 0 OA Panasonic DMC-GH4の企画・開発

- 著者

- 香山 正憲 和田 学明 河村 岳 井上 義之

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.3, pp.135-141, 2015 (Released:2016-10-15)

- 参考文献数

- 2

パナソニックでは,2014年4月に,圧倒的な機動力と4Kにより写真・動画のプロの要求に応える究極のハイエンド・ハイブリッドミラーレス一眼,DMC-GH4を発売した.この商品は,本来ミラーレスカメラに期待される “小型軽量” を維持しながら,AFの大きな進化であるDFD技術を生かした空間認識AFの搭載, 時代のトレンドである4K動画をカメラ内で記録できる機能を持ち, 更に充分動画プロユースに耐えうる機種として, AG-YAGHによる拡張性の拡大を実現した.本編では,それらを実現した過程を含めた技術開発,仕様決定,及びGHシリーズが目指す更なる可能性について詳述する.

3 0 0 0 OA 真宗教学史における他派理解と注釈態度

- 著者

- 中村 玲太

- 出版者

- 宗教法人 真宗大谷派 親鸞仏教センター

- 雑誌

- 近現代『教行信証』研究検証プロジェクト研究紀要 (ISSN:24337536)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.41-62, 2020 (Released:2020-06-04)

3 0 0 0 OA 親になることにともなう夫婦関係の変化

- 著者

- 小野寺 敦子

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.15-25, 2005-04-20 (Released:2017-07-24)

- 被引用文献数

- 7

68組の夫婦に縦断研究(子どもの誕生前, 親になって2年後, 3年後)をおこない親になることによって夫婦関係がどのように変化していくかについて検討した。夫婦関係は「親密性」「頑固」「我慢」「冷静」の4因子からなる尺度によって明らかにした。その結果, 親密性は親になって2年後に男女ともに顕著に低くなるが, 2年後と3年後の間には大きな変化はなかった。このことから, 夫婦間の親密な感情は親になって2年の間に下がるが, 3年を経過するとその下がったレベルのまま安定し推移していくことが明らかになった。しかし妻の「頑固」得点は母親になると著しく高くなっており, 妻は母親になると夫に頑固になる傾向が認められた。さらに夫の「我慢」得点は3期にわたって常に妻よりも高かった。これは夫が妻の顔色をうかがって妻に不快なことがあっても我慢してしまう傾向があることを示している。最後に「親密性」が低下するのに関連する要因について重回帰分析を用いて検討した。その結果, 夫の場合は妻自身のイライラ度合いが強いことと夫の労働時間が長いことが親密さを低下させていた。一方の妻の場合は夫の育児参加が少ないことや子どもが育てにくいことが夫への親密性を低める要因としてかかわっていた。

- 著者

- 金子 雅明 岡崎 倫江 上條 史子 上田 泰久 柿崎 藤泰 桜庭 景植

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.27-31, 2011 (Released:2011-03-31)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2

〔目的〕足部・足関節アライメントに着目しACL損傷の危険肢位とされる膝関節軽度屈曲・外反および着地直前および直後の下肢筋群筋活動との関係を明確にし,予防や再建術後プログラムの指導に役立つ指標を示すことを目的とした。〔対象〕健常成人男性27名を対象とした。〔方法〕左片脚着地後の最大膝関節屈曲角と外反角,着地直前直後の筋活動,下肢アライメント評価として,脛骨捻転角,thigh foot angle,leg-heel angle,navicular drop testを計測した。〔結果〕navicular drop testの値が小さい場合,左片脚着地後の最大膝関節外反角が大きくなるとともに着地直前直後の半腱様筋の筋活動が大きくなった。〔結語〕navicular drop testの値が小さいことは,ACL損傷の危険肢位である膝関節外反を生じる可能性が高い選手を把握する指標になることが示唆された。

3 0 0 0 OA 深海の魚

- 著者

- 田村 保 丹羽 宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.5, pp.326-333, 1986-05-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 21

3 0 0 0 OA アミロース含量, 心白および腹白が白米の吸水性に及ぼす影響

- 著者

- 家村 芳次 影山 由香里 松永 恒司 原 昌道

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.7, pp.515-520, 1996-07-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 6 6

(1) 白米のアミロース含量, 心白および腹白の何れもが白米の吸水性に強く影響を及ぼした。また, アミロース含量は白米の最大吸水量に影響を与えるのに対し, 心白および腹白は主に白米の吸水速度に影響を及ぼした。(2) 心白米や腹白米の吸水率が高い要囚は, アミロース含量や蛋白含量など成分上の違いによるのではなく, 心白や腹白そのもの, すなわち米粒構造の違いによるものと推定した。終わりに貴重な試料米を提供下さいました北海道立上川農業試験場, 中国農業試験場, 灘五郷酒造組合酒米研究会の皆様に深謝いたします。本研究の概要は平成2年度日本生物丁学会大会にて発表した。

3 0 0 0 鉄欠乏性貧血における氷食症

- 著者

- 内田 立身 河内 康憲

- 出版者

- 一般社団法人 日本血液学会

- 雑誌

- 臨床血液 (ISSN:04851439)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.436-439, 2014 (Released:2014-05-20)

- 参考文献数

- 13

鉄欠乏性貧血の症状としての異食症のうち氷食症について検討した。日本鉄バイオサイエンス学会の診断基準で診断した鉄欠乏性貧血81例を対象とした。鉄欠乏性貧血全例に氷食行為の有無を問診した。同時に他の異食症,組織鉄欠乏の所見,血液学的データを検索し,鉄治療後のこれらの経過を観察した。氷食症は,氷食行為が強迫的異常行為として見られるもの,鉄剤の投与で氷食行為が消失するものと定義した。その結果,81例中13例(16.0%)に氷食症が見られた。氷食症はヘモグロビン値,血清フェリチン値とは関係がなく,鉄剤の投与により比較的早期に改善した。氷食症は他の異食症が極めて稀なのに比して,日本人の鉄欠乏性貧血の症状としてよく見られることが判明した。氷食症の本態は不明であるが,中枢神経系の生化学的研究の必要性が示唆された。

3 0 0 0 OA 口腔出血を呈した特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) の2例

- 著者

- 市原 雅也 依田 知久 小泉 貴子 斉藤 美香 平野 浩彦 山口 雅庸

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.104-109, 2004-09-30 (Released:2014-02-26)

- 参考文献数

- 12

特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) は血小板が減少する後天性疾患であり, ITPの患者において口腔症状が頻繁に観察される。本来ITP治療の第一選択は副腎皮質ステロイド療法であり, ついで摘脾, 免疫抑制療法の順序である。そのほかに標準的な治療に反応しない, いわゆる難治例では免疫グロブリン大量静注療法 (IVIg療法) などが適用される。また最近, H.pylori陽性ITP症例における除菌療法の有効性が注目され厚生労働省によるITPの新しい診断基準, 治療プロトコールの作成が行われている。今回, われわれは口腔症状を呈したITP症例2例を経験したのでその概要を報告する。症例1は87歳, 男性, 口腔内出血を主訴に受診した。口腔出血, 血腫, 体幹の紫斑がみられITPと診断された。止血処置およびIVIg療法を施行された。その後血小板回復がみられ, 咬傷および感染予防のため抜歯を行った。症例2は69歳, 女性, 口腔内腫脹を主訴に受診した。ITPと診断されており, H.pylori除菌療法を受け, 血小板の回復がみられたために歯肉腫脹の原因歯を抜歯した。その後の経過は順調で後出血はみられなかった。

3 0 0 0 OA 古今(こきん)用語撰

- 著者

- 池田 勝 池田 正男

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- らん:纜 (ISSN:09160981)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.22-29, 2002-09-30 (Released:2018-03-01)

- 参考文献数

- 98

3 0 0 0 OA 古今(こきん)用語撰

- 著者

- 池田 勝

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- らん:纜 (ISSN:09160981)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.25-28, 1994-12-30 (Released:2018-02-25)

3 0 0 0 OA 妊娠による味覚機能の変化に関する検討

- 著者

- 久我 むつみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.9, pp.1208-1217,1235, 1996-09-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 5 5

本研究は妊娠による味覚機能の変動の詳細を検討したものである. 妊婦97例を対象に妊娠後の味覚につき問珍し味覚検査を行った. 32例については, 経時的な味覚機能の変化の検討を行った. 72例については, 血清微量元素の測定も行った. 対照は健常女性30例とし, 妊婦, 対照とも検査は全例同一検者が行った. 妊婦の味覚域値は妊娠前期から中期に, 非妊娠女性に比べ有意に上昇していた. 妊婦の血清亜鉛値は妊娠中期から後期に低下する傾向を認めた. 従って妊娠初期の味覚障害の成因を亜鉛欠乏との関連のみで説明づけることは困難であると思われた.

3 0 0 0 OA F特異点

- 著者

- 髙木 俊輔 渡辺 敬一

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.1-30, 2014-01-27 (Released:2017-04-13)

- 参考文献数

- 117

3 0 0 0 OA マックス・ヴェーバーにおける責任倫理と政治的心情倫理

- 著者

- 内藤 葉子

- 出版者

- 政治思想学会

- 雑誌

- 政治思想研究 (ISSN:1346924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.95-112, 2002-05-10 (Released:2012-11-20)

- 被引用文献数

- 1