6 0 0 0 OA ヒト側頭骨における耳小骨振動様式の研究

- 著者

- 有友 宏

- 出版者

- Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and neck surgery

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.9, pp.1359-1370, 1989-09-20 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2 2

Vibration mode of the ossicles was investigated in twelve fresh human temporal bones using a video measuring system (VMS, Technical Insrtument). This system allows one to observe the ossicular vibration and to measure its vibration amplitude (up to 0. 2 micron) and phase angle. In this study the inner and middle ear was kept intact except for two small holes in the tympanic tegmen. These holes were for the observation of ossicular movement and were covered with a thin cover glass during the experiment. The vibration amplitude and phase angle of the umbo, malleus head, lenticular process and stapes head were measured at 19 frequencies between 0. 1 kHz and 4. 5 kHz. The umbo moved piston-like at 0. 1-0. 8 kHz and 2.6-4.5 kHz but in an ellipse at 1. 0-2.4 kHz. The malleus head showed elliptical movement with its long axis anteriorly tilted around 45 degrees from the direction of the umbo vibration at 0. 1 kHz. Both the lenticular process and stapes head showed similar movement ; piston-like in lower frequencies and elliptical in higher frequencies. The umbo, lenticular process and stapes head vibrated parallel at lower frequencies. The position, displacement and phase angle of the rotation axis of the ossicles was calculated based on the displacement and phase angle of the umbo, malleus head and lenticular process. The axis was around the level of the neck of the malleus in frequencies lower than the resonant frequency, beneath the level of the short process near the resonant frequency and at the top of the malleus head in higher frequencies. The average axis displacement was 0. 9 microns at 1 kHz but much smaller at frequecies lower than 0. 8 kHz or higher than 2 kHz. This suggests that such axis movement may reduce the efficiency of the middle ear sound transmission.

6 0 0 0 OA 地震考古学に関する成果の概要

- 著者

- 寒川 旭

- 出版者

- 日本第四紀学会

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.191-202, 2013-10-01 (Released:2014-08-10)

- 参考文献数

- 52

- 被引用文献数

- 5 6

考古学の遺跡で地震を研究する分野である地震考古学は,1988年に誕生した.遺跡に刻まれた地震痕跡は,遺構・遺物との関係から年代を絞り込むことが可能で,平面および断層形態を詳しく観察することもできる.例えば,南海トラフの巨大地震については,文字記録から発生の歴史がかなり把握されているが,地震痕跡の発見によって史料の空白を埋めることが可能である.また,活断層から発生した地震については,周辺の遺跡で地震痕跡を観察することによって,地震動による地盤災害の様子がわかり,被害の文字記録と合わせて地震の全体像を把握できる.液状化現象・地滑りなどの地変については,遺跡で詳しい観察が可能なので,これまで知り得なかった新たな知識を得ることが多い.一方,歴史学や考古学の立場からは,地震という概念を導入することによって,これまで謎とされていた現象が合理的に説明できるようになり,地域の歴史をより正確に把握することができる.

- 著者

- Yuki Ikeda Junya Ako Koichi Toda Atsushi Hirayama Koichiro Kinugawa Yoshio Kobayashi Minoru Ono Takashi Nishimura Naoki Sato Takahiro Shindo Morimasa Takayama Satoshi Yasukochi Akira Shiose Yoshiki Sawa J-PVAD Investigators

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-22-0476, (Released:2023-01-20)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 16

Background: The Impella®percutaneous left ventricular assist device has been available in Japan since 2017. This is the first large-scale registry study to analyze the efficacy and safety of Impella in Japanese patients with acute myocardial infarction with cardiogenic shock (AMICS).Methods and Results: The Japanese registry for Percutaneous Ventricular Assist Device (J-PVAD) has registered all consecutive Japanese patients treated with Impella. We extracted data for 593 AMICS patients from J-PVAD and analyzed 30-day survival and safety profiles. Overall 30-day survival was 63.1%. The 30-day survival of the Impella alone and Impella plus venoarterial extracorporeal membrane oxygenation (ECPELLA) groups was 80.9% and 45.7%, respectively. The Impella alone group was older and had a lower rate of cardiac arrest, milder consciousness disturbance, less inotrope use, lower serum lactate concentrations, higher B-type natriuretic peptide concentrations, and higher left ventricular ejection fraction (LVEF) than the ECPELLA group. Cox regression analysis revealed that older age and comorbid renal disturbance were common risk factors affecting 30-day mortality in both groups. Major adverse events were hemolysis (10.8%), hemorrhage/hematoma (7.6%), peripheral ischemia (4.4%), stroke (1.3%), and thrombosis (0.7%). LVEF improved in both groups during support.Conclusions: AMICS treatment with Impella showed favorable 30-day survival and safety profiles. The survival rate of patients treated with Impella alone was particularly high. Further studies are needed to improve outcomes of patients with ECPELLA support.

6 0 0 0 OA 都道府県別の子どもの貧困率の要因分析

- 著者

- 鈴木 孝弘 田辺 和俊

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.53-62, 2019 (Released:2020-04-24)

- 著者

- 鍋島 直樹

- 出版者

- 経済理論学会

- 雑誌

- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.7-18, 2015-10-20 (Released:2017-09-19)

Many people view the outbreak of the severe financial crisis of 2007-8 as confirming Minsky's "financial instability hypothesis". Nevertheless, those who interpret this financial crisis as a "Minsky crisis" don't get a majority even among heterodox economists who believe that the capitalist growth process is inherently unstable. One of the reason is that there are still various theories of economic crisis in the strands of heterodox economics. Therefore, heterodox economists' assessments on Minsky's theory aren't also uniform. Some indicate the limitations of Minsky's perspective. For example, many Marxian economists often point out that Minsky finds the source of instability of a capitalist economy exclusively in the financial sector of the economy and he pays little attention to the contradictions and crises of capitalist economies that result from factors located in the real sector. But economic crises don't necessarily always occur by only one cause. In many case, crises occur because of the complex interaction of plural factors. Further, the form of a crisis may depend on the institutional structure of the economic system at a particular time and place. In order to grasp the nature of economic crises that occur taking various forms each time, we need a comprehensive theoretical framework that integrates perspectives of schools of heterodox economics. We will be able to construct such a framework for the first time by the animated cross-fertilization between various strands of heterodox economics. Since their advent in the late 1960s, American radical economists have done a lot of valuable attempts toward a synthesis of heterodox economics. They have inherited the intellectual capital of Marxian, Keynesian and American institutional schools, and sought to construct an alternative framework to the neoclassical orthodoxy through the integration of those ideas. In addition to the analysis of the real aspect of the economy, they have also achieved many rich results in the analysis of financial instability of a capitalist economy. This paper reviews American radical economists' critical assessments of Minsky's financial instability hypothesis, and examines their interpretations of the current crisis. With these considerations, I explore the possibility of a synthesis of heterodox theories of economic crisis.

6 0 0 0 OA 「良い」法律論を生み出すために

- 著者

- 平井 宜雄

- 出版者

- 早稲田大学法学会

- 雑誌

- 早稲田法学 (ISSN:03890546)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.65-86, 1992-03-30

- 著者

- 荘島 幸子

- 出版者

- 京都大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 京都大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13452142)

- 巻号頁・発行日

- no.55, pp.337-350, 2009

I have longitudinally interviewed for four years a person with "gender identity disorder" (GID) who wished to cross gender because of his gender dysphoria, and his family, The interview data were analyzed using a narrative approach. The aim of my study is in totally recognizing him and his family's experience of living with his GID. In this paper, my five Qualitative studies were reconsidered in the perspective of generating models. Each psychological and relational model generated from five qualitative studies was integrated into upper models. Three upper models were presented here: "discrepancy, " "connecting, " and "stepping away from oneself." In discussion, We considered how these three models functioned in light of a life story of someone with GID and his or her family. This paper enabled a deeper experience of living as a person with GID and living with person having it by connecting all their narratives that were separated from each other's study and reconsidering the psychological and relational models in line with time axis of their life story.

- 著者

- María del Carmen Marín Alexander L. Jaffe Patrick T. West Masae Konno Jillian F. Banfield Keiichi Inoue

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- pp.e201023, (Released:2023-03-08)

- 被引用文献数

- 1

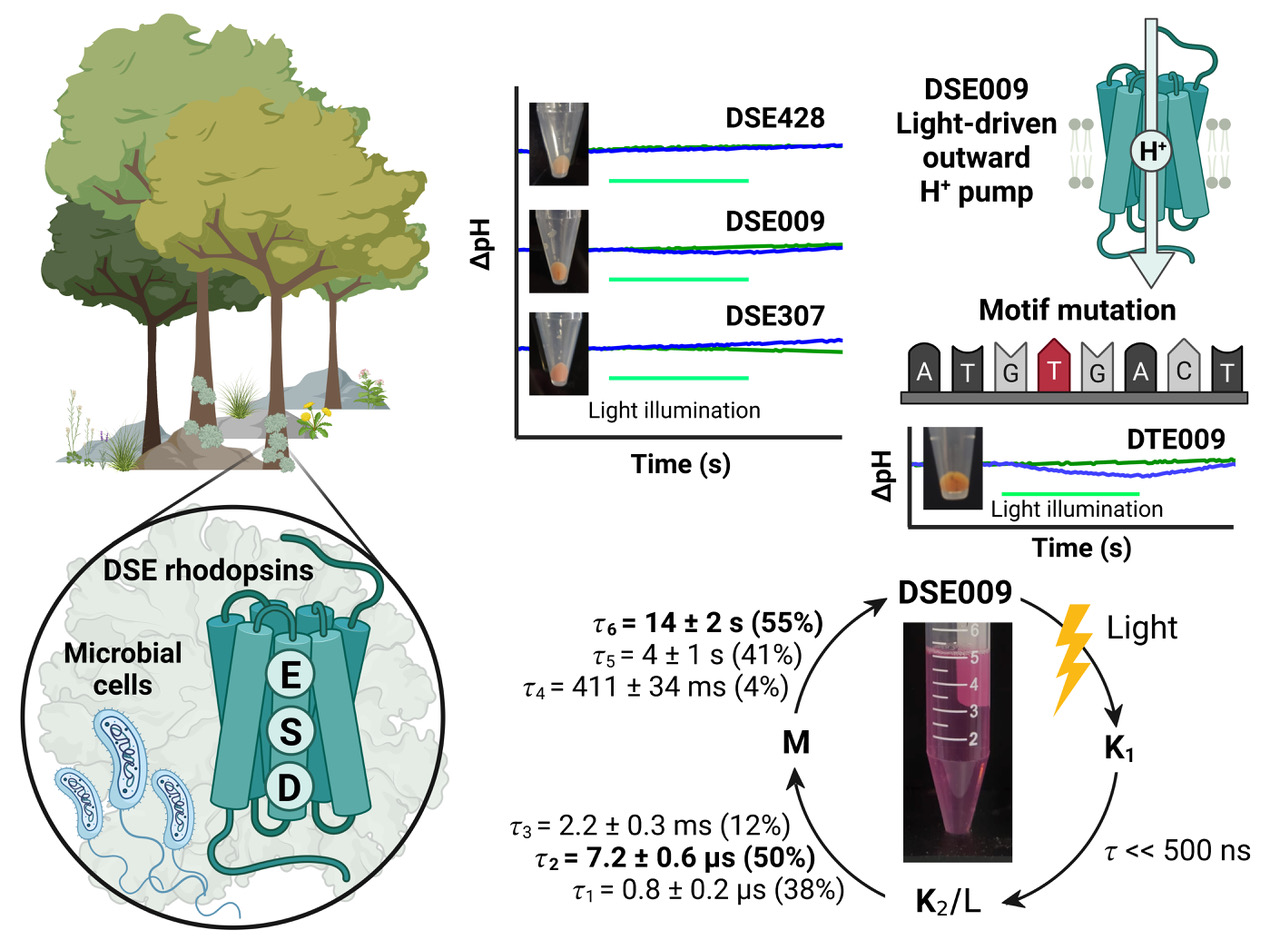

Microbial rhodopsins are photoreceptive transmembrane proteins that transport ions or regulate other intracellular biological processes. Recent genomic and metagenomic analyses found many microbial rhodopsins with unique sequences distinct from known ones. Functional characterization of these new types of microbial rhodopsins is expected to expand our understanding of their physiological roles. Here, we found microbial rhodopsins having a DSE motif in the third transmembrane helix from members of the Actinobacteria. Although the expressed proteins exhibited blue–green light absorption, either no or extremely small outward H+ pump activity was observed. The turnover rate of the photocycle reaction of the purified proteins was extremely slow compared to typical H+ pumps, suggesting these rhodopsins would work as photosensors or H+ pumps whose activities are enhanced by an unknown regulatory system in the hosts. The discovery of this rhodopsin group with the unique motif and functionality expands our understanding of the biological role of microbial rhodopsins.

- 著者

- Matsumoto Yu Kajihara Hiroshi Kakui Keiichi

- 出版者

- Sociedade Brasileira de Carcinologia

- 雑誌

- Nauplius (ISSN:23582936)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.e2023005, 2023

- 被引用文献数

- 1

A new podocerid amphipod, Leipsuropus seisuiae sp. nov., from 338-340 m depth in the Kumano Sea, Japan, Northwestern Pacific, is described. This is the deepest record of any Leipsuropus species. Leipsuropus seisuiae sp. nov. is distinguished from four other congeneric species in having: i) pereonites 2-5 each with five narrow spiniform projections on tergal plate, ii) one dorsal tubercle on the telson, and iii) one small, proximal, denticulate projection on gnathopod-2 palmar margin. A key to males of the species of Leipsuropus is provided.

6 0 0 0 OA 山川の神々(一) : 「山海経」の研究

- 著者

- 伊藤 清司

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 史学 (ISSN:03869334)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.529-559, 1969-03

はじめに第一節 山川の妖怪 窮奇 〓窳 蠱雕 犀渠 〓雀,猲狙 九尾の狐 土〓・欽原 〓鴞 〓〓その他 馬腹・馬腸之物

6 0 0 0 OA 認知症高齢者の行動・心理症状(BPSD)に対する支援のあり方

- 著者

- 林谷 啓美 田中 諭

- 出版者

- 園田学園女子大学

- 雑誌

- 園田学園女子大学論文集 (ISSN:02862816)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.105-112, 2014-01

- 著者

- 駒澤 真由美

- 出版者

- 立命館大学大学院先端総合学術研究科

- 雑誌

- Core Ethics : コア・エシックス = Core Ethics : コア・エシックス (ISSN:18800467)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.59-71, 2019

6 0 0 0 OA 脳循環と脳脊髄液の流れを統合した動態解析モデル

- 著者

- 山田 茂樹 大島 まり 尹 彰永 伊藤 広貴 渡邉 嘉之 前田 修作 武石 直樹 大谷 智仁 和田 成生 野崎 和彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- 生体医工学 (ISSN:1347443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.Annual59, no.Proc, pp.764-766, 2021 (Released:2021-10-17)

【背景・目的】閉鎖空間の頭蓋骨内を脳血液がスムーズに灌流するために脳脊髄液が拍動し、脳代謝による老廃物の排泄と放熱のために脳間質液と脳脊髄液が灌流する(グリンファティックシステム)と考えられている。この複雑な脳内の流体の動きを具現化した数理モデルは未だ存在しない。我々は、主要な脳動脈を3Dモデル、その末梢動脈を1Dモデル、さらに細動脈を0Dモデルで結合し、これを全身循環モデルに組み込んだマルチスケール脳循環数理モデルをこれまでに構築しており、このモデルに脳脊髄液の動きを統合したいと考え、現状と課題を報告する。【方法・結果】健常者の3D MRIから形体情報を収集し、4D Flow MRIから3D流速を収集して、3D画像解析ワークステーションで計算する。脳、脳脊髄液腔(脳室・くも膜下腔)と脳血管は、各々の撮影条件でデータ収集が必要であり、現状は統合できないため、それぞれ個別にサーフェイスモデルを作成し、流速情報を3Dモデルの流入・流出境界条件を設定して、CFD解析に用いる必要がある。【結論】心拍に同期した脳脊髄液の3D動態は、脳血液の灌流による脳の拍動が駆動力となっており、脳循環に連動している。新知見を考慮した脳循環と脳脊髄液の動きを統合した動態解析の数理モデルは非常に複雑であり、未だ課題は多い。また、加齢に伴う脳萎縮、脳代謝の低下、動脈硬化は、脳循環と脳脊髄液の動態に大きく影響すると考えられるが、未解明の領域である。

6 0 0 0 OA 自尊心の効果に対する調節変数としての自己概念の力動性―ナルシシズムとの関連から―

- 著者

- 森尾 博昭 山口 勧

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.120-132, 2007 (Released:2007-09-05)

- 参考文献数

- 45

- 被引用文献数

- 1 2

自尊心と様々な情動や行動,認知との関連性は従来,その高低を中心として議論されてきたが,その他の属性を検討することにより,より包括的にその影響を検討することができる。本研究は,自己評価が外部からの情報なしに,内発的に揺れ動く時,その変動の程度を『自己概念の力動性』と定義し,この力動性が自尊心と様々な情動や行動,認知の関連性の理解に重要な役割を果たす,と提唱する。本研究では,力動性を測定するための手続きとしてマウス・パラダイムと呼ばれる手法を用いた。大学生56名を対象とした準実験の結果,ローゼンバーグの尺度で測られた自尊心得点が,ナルシシズム傾向へと与える影響に対し,自己概念の力動性が調節変数として働くことが実証された。高い自尊心はナルシシズム傾向へと結びつくのは,自己概念の力動性が高い場合,すなわち内在的に自己評価が不安定な場合のみであった。自己概念の力動性が低い場合,すなわち自己評価が内在的に安定している場合は,高い自尊心はナルシシズム傾向に影響を及ぼさなかった。本研究の結果は,自尊心の関連性を考慮する場合に,自己概念の力動性という動的な性質を考慮することが重要であることを示している。

6 0 0 0 IR 日本の社会福祉士によるソーシャル・アクションの認識と実践

- 著者

- 高良 麻子

- 出版者

- 一般社団法人日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.42-54, 2013-02-28

現代日本の社会変動やそれに伴う政策・制度機能不全を背景として,変容・拡大する生活問題を体験している人々に対しては,構造的変化を見据えた支援が必要だと考えられる.そこで本研究では,社会福祉士によるソーシャル・アクションの認識および実践実態を把握することを目的に,日本社会福祉士会会員に対する質問紙調査を実施した.その結果,(1)回収率から関心の低さが推測されること,(2)構造的変化を含めたソーシャル・アクションの認識が記述者の半数であったこと,(3)そのうちの実践者は調査対象者の24%(148)であったこと等から,本来のソーシャル・アクションを実践できている社会福祉士は一部であることが明らかになった.また,重要性を認識しながらも,実際の行動に移せない状況がみられた.このような状況に対応するためには,(1)問題および法制度課題の認識,(2)実践環境の整備,(3)ソーシャル・アクション方法の体系化が必要だと考えられた.

6 0 0 0 IR 多文化教育が持つジレンマについての一考察

- 著者

- 新木 敬子 アラキ ケイコ Araki Keiko

- 出版者

- 大阪大学大学院人間科学研究科教育学系

- 雑誌

- 大阪大学教育学年報 (ISSN:13419595)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.65-74, 2003

6 0 0 0 OA 平成大合併を経た衆議院小選挙区制区割環境の変化と一票の重みの格差

- 著者

- 根本 俊男 堀田 敬介

- 出版者

- 公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

- 雑誌

- 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 (ISSN:13498940)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.90-113, 2010 (Released:2017-06-27)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

衆議院議員選挙の一部には小選挙区制が採用され,一票の重みの格差は2倍未満が基本と定められている.しかし,2002年再画定時の一票の重みの格差は2.054倍で,その基本は守られていない.この現状に対して批判は多く,議席数配分方式の見直しが提案されている.しかし,議席数配分だけではなく区割画定も格差に影響を与える.そのため,区割画定の影響把握が小選挙区を巡る議論では重要になる.その影響の計測法として坂口・和田(2000)により最適区割の概念が提案された.その後,実測で生じる技術面の困難が根本・堀田(2003)により克服され定量分析が実現された.その分析の結果,定数配分方式や議席数の改定では十分な格差縮小は難しく,区割線の引き方の変更にまで踏み込んだ検討が必要と現在では認識されるに至っている.そこで本論文では,区割線に関し市区郡行政界の変化と二つの県に跨る選挙区を許す県境緩和について定量的に分析し考察する.まず,市区郡行政界は平成の大合併を経て変化をした.その変化により,格差縮小の限界が2001年再画定検討時の1.977倍から5年後には2.153倍に拡大し,区割の環境は格差の観点から悪化していることを示す.次に,県境の緩和を許すことで2倍未満が達成可能であること,ただし,それには3県以上に適用する必要があることを明らかにする.さらに,道州制導入まで検討を進め,その効果の限界は1.940倍であることも提示する.これらの結果は,2011年に検討される区割再画定にて従来の区割方針に若干の見直しを加えたとしても格差2倍未満達成は不可能であることを強く示唆する.また,格差2倍未満にこだわることは,地域のつながりを崩す区割画定に直結せざるを得ない状況も示している.

6 0 0 0 OA ミクログリア研究で精神分析学・精神病理学を再解釈する試み

- 著者

- 加藤 隆弘

- 出版者

- 日本生物学的精神医学会

- 雑誌

- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.151-157, 2016 (Released:2018-04-24)

- 参考文献数

- 35

精神医学研究において,精神病理学や精神分析学を含む心の研究は,生物学的研究(脳の研究)とは対極に位置すると思われがちである。筆者は,幸か不幸か,所属している大学病院精神科医局の中で精神分析と生物学的研究という両方の世界に割と深く身を置いてきた。こうした二足の草鞋を履くという経験を元に,現在では,両者は相補的な関係にあると考えており,例えば,精神分析理論の重要概念である無意識的欲動(「生の欲動」や「死の欲動」)の起源はミクログリアをはじめとした脳内免疫細胞ではないか?とさえ考えるようになっている。筆者の研究室(九大精神科分子細胞研究グループ)では,脳と心のギャップを橋渡しするためのトランスレーショナル研究システムを試行錯誤しながら萌芽的に立ち上げてきた。本稿では,特に若手精神科医向けに,こうした研究に着手するようになるまでの一端を紹介する。筆者としては,二足の草鞋を履き続けたことによるメリットを実感しているため,生物学的精神医学を志す精神科医にも精神分析的な素養を少しでも身につけていただければと願っている。

6 0 0 0 IR セクシャル・マイノリティとカミング・アウト

- 著者

- 桐原 奈津 坂西 友秀

- 出版者

- 埼玉大学教育学部

- 雑誌

- 埼玉大学紀要 〔教育学部〕 教育科学 (ISSN:03879321)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.121-141, 2003

- 著者

- 橋田 佳央梨 船坂 徳子 前田 ひかり 貝 良文 吉岡 基

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-00016, (Released:2023-02-22)

- 参考文献数

- 47

和歌山県太地町における,鯨類追込網漁業により得られた鯨類発見記録を用いて,熊野灘南部海域における鯨類の来遊状況を調べた。秋季から冬季の操業で得られた計31漁期の記録から22種(ヒゲクジラ類5種,ハクジラ類17種)の鯨類が確認された。発見数が多かった13種は,来遊時季のピークによって4つのグループ(9–10月,11–12月,1–2月,ピークなし)に大別された。黒潮大蛇行により発見率が減少する4種が確認され,特にコビレゴンドウとマダライルカの分布は黒潮の影響を強く受けている可能性が示唆された。