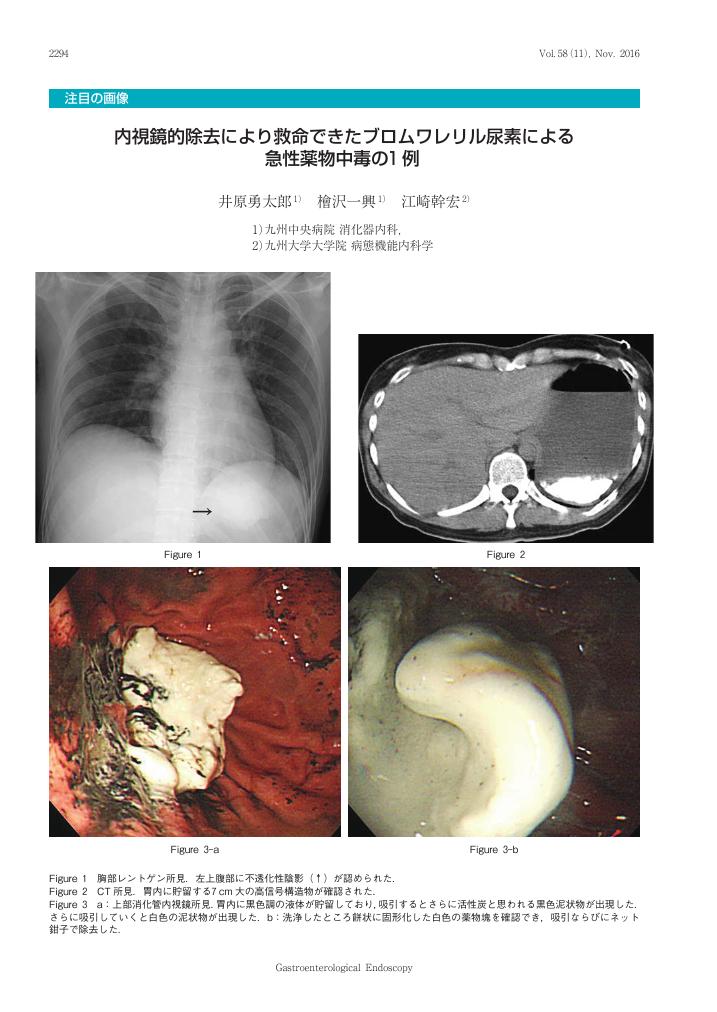

23 0 0 0 OA 内視鏡的除去により救命できたブロムワレリル尿素による急性薬物中毒の1例

- 著者

- 井原 勇太郎 檜沢 一興 江崎 幹宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.11, pp.2294-2295, 2016 (Released:2016-11-20)

- 参考文献数

- 3

23 0 0 0 OA 新・コケ百選 第21回ウキゴケ科

- 著者

- 古木 達郎

- 出版者

- 日本蘚苔類学会

- 雑誌

- 蘚苔類研究 (ISSN:13430254)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.106-117, 2020 (Released:2020-07-14)

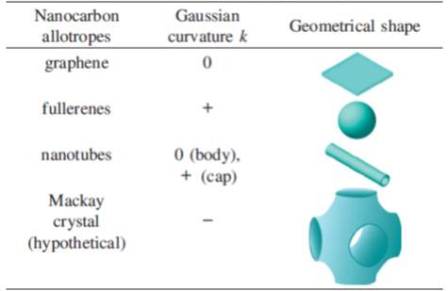

23 0 0 0 OA 電子物性におけるリーマン幾何学効果

- 著者

- 尾上 順

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.38-43, 2013-01-10 (Released:2013-01-23)

- 参考文献数

- 47

A. Einstein first applied Riemannian geometry to develop the general theory of relativity almost one hundred years ago and succeeded in understanding astronomical-scale phenomena such as the straining of time-space by a gravitational field. It is of great interest to reveal whether or not Riemannian geometry affects the electronic properties of condensed matters on a much smaller scale. Although Riemannian geometry has been applied to quantum mechanics since the 1950s, nobody has yet answered this question, because the electronic properties of materials with Riemannian geometry have not been examined experimentally. We report here the prediction and observation of Riemannian geometrical effects on the electronic properties of one-dimensional metallic uneven peanut-shaped C60 polymer.

23 0 0 0 OA 水の硬度が緑茶浸出液に及ぼす影響

- 著者

- 三橋 富子 田島 真理子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.216-222, 2016 (Released:2016-07-01)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1

水の硬度が緑茶浸出液の嗜好性に与える影響について,溶出成分の分析と官能評価を行って検討した。浸出液中の白色沈殿は硬度の上昇に伴って増加した。浸出液の水色は硬度の上昇に伴って黄色味が強くなり,明度が低くなったため,濃色化した。浸出液中のエピガロカテキンとエピガロカテキンガレートの濃度は硬度の上昇に伴って小さくなった。ビタミンCも同様に硬度の上昇に伴い顕著に低下した。浸出液中の遊離アミノ酸,カフェインおよび遊離糖は浸出液の種類による有意差はなかった。 官能評価で,Filetteで淹れた緑茶浸出液は蒸留水で淹れたものに比べて有意ににごりと甘味が強く,有意に好まれた。

23 0 0 0 OA 日本語学大辞典について

- 著者

- 下地 理則

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.42-50, 2020-04-01 (Released:2020-06-01)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- Ryota Kawanishi Shinpei Ohashi

- 出版者

- The Japanese Society of Systematic Zoology

- 雑誌

- Species Diversity (ISSN:13421670)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.343-348, 2020-11-16 (Released:2020-11-17)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 2

An ovigerous female of the rare cymothoid isopod, Elthusa splendida (Sadowsky and Moreira, 1981) was discovered in a museum specimen of Japanese spurdog Squalus japonicus Ishikawa, 1908 collected from the East China Sea. This cymothoid species was previously known only from the type locality, off southern Brazil, the western South Atlantic. Therefore, the new record in the East China Sea represents the almost maximum distribution range extension on the earth (i.e., the antipodes). In addition, the present female is the largest specimen of this species on record (57.9 mm in total length). We described the East China Sea specimen along with verification of the presence of four pits on pereonite 1, an important diagnostic character of the species, using a 3D measurement system.

23 0 0 0 OA こんにゃくとグルコマンナンの化学

- 著者

- 宮越 俊一

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.6, pp.292-295, 2016-06-20 (Released:2016-12-27)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

群馬県には農産物でも工業製品でも全国上位に位置づけられるものが少なくないが,なかでもこんにゃくは,そのほとんどが群馬県で生産されているといっても過言でない。その主成分であるグルコマンナンは,主にグルコースとそのジアステレオマー*1であるマンノースからなっている。両者がβ-(1→4)結合して主鎖を形成し,一部β-(1→3)結合やβ-(1→6)結合による枝分かれ構造を有する。そこへ水酸化カルシウムなどを添加することで,本文に述べるようなメカニズムで凝固する。カロリーの観点からは栄養価はなく,弱酸性~中性の食品が多い中で珍しく塩基性で,食感を楽しむ食品であることなど,世界的に見てもユニークな食品といえる。製造方法としては,コンニャク芋(生芋)からの工程と,精粉からの製造工程とがあり,学校や一般家庭でも同様の方法で作ることができる。こんにゃくはその試作やpHによる影響などを通じて,身近な教材としても多くの可能性を秘めている。

23 0 0 0 OA 再びquarkのことなど

- 著者

- 藤田 純一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.6, pp.467, 1974-06-05 (Released:2020-10-08)

- 著者

- 杉村 薫

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.124-127, 2021 (Released:2021-03-25)

- 参考文献数

- 24

23 0 0 0 OA 日本のSTSと科学批判 戦後科学論からポスト3・11 へ

- 著者

- 塚原 東吾

- 出版者

- 科学技術社会論学会

- 雑誌

- 科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.27-39, 2018-11-20 (Released:2019-12-02)

- 参考文献数

- 21

日本のSTSは,公害問題についての宇井純や原田正純,もしくは反原発運動の高木仁三郎らの系譜を受け継ぐという想定があるが,これはある種の思い込みに終わっているのかもしれない.実際,日本のSTS は今や体制や制度への批判ではなく,科学技術と社会の界面をスムースに接合させる機能を自ら担っている.そのため本稿では,日本のSTSで“科学批判”と呼ばれる潮流の衰退が進んでいる現状について,まずはおおまかな図式を示してみる. またこの変容を考えるため金森修の所論を,戦後日本の科学批判の歴史にそって検討する.さらに日本でSTSの出現に至った2 つの重要な潮流,すなわち一つ目は廣重徹に濫觴を持ち中山茂が本格展開した思潮(この流れは80 年代に吉岡斉を生み出す)と同時に,村上陽一郎のパラダイムがある種の転換(「村上ターン」)を迎えたことが,戦後科学論の分岐点として,STSを制度化の背景になっていたことを論じる.

23 0 0 0 OA 音のピッチ知覚について ——ミッシングファンダメンタル音のピッチを巡って——

- 著者

- 大串 健吾

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.12, pp.758-764, 2017-12-01 (Released:2018-06-01)

- 参考文献数

- 24

23 0 0 0 OA アビスパ福岡の経営危機とその克服の経緯

- 著者

- 大村 浩次

- 出版者

- 日本スポーツ産業学会

- 雑誌

- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.4_223-4_226, 2019 (Released:2019-10-11)

- 参考文献数

- 2

23 0 0 0 OA 七月王政期におけるコント思想の変容──「実証哲学」から「実証主義」へ

- 著者

- 杉本 隆司

- 出版者

- 日仏哲学会

- 雑誌

- フランス哲学・思想研究 (ISSN:13431773)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.58-70, 2023-09-01 (Released:2023-10-01)

23 0 0 0 OA 米中融合—パックス・サイノ・アメリカーナの幕開けか?

- 著者

- 本山 美彦

- 出版者

- 日本国際経済学会

- 雑誌

- 国際経済 (ISSN:03873943)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, no.61, pp.60-79, 2010 (Released:2012-03-26)

- 参考文献数

- 8

The American president, Barack Obama, seems to believe that the Pacific Ocean will be the growth center of this new century. In the opening adress of the “Strategic and Economic Dialogue” designed to reinforce cooperation between the two countries (U.S. & China) , Obama declared, “the relationship between the United States and China will shape the 21st century”. At first glance, the prediction is not particularly audacious. The rise to power of the most populous country is inevitable. China will soon be the second largest world economy. The United States may remain one of the global superpower for many years to come, but this country has been hit strongly by the economic crisis. Some in the United States want to believe in the necessity of G2 that would drive the world, harmoniously, rather than agonizing G8. Chinese media are calling for an era of Pax Americhina or Chinamerica that would dominate the geopolitics of the 21st century. The year of 2009 marks the thirtieth anniversary of a normalization of relations of the two countries that resulted in global relief despite a few remnants in the cold war era. Still, suspicion is alive. Capitalism’s current failure should be explained by a crisis of over-consumption for which the Sino-American couple is in large part responsible. After the end of the illusion of the American “hyperpower”of the Bush years, the time has come for multilateralism and for G20 including the ensemble of major world actors.

23 0 0 0 OA 新宿西口広場の成立と広場意識 西口広場から西口通路への名称変更問題を通じて

- 著者

- 西成 典久

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.40.3, pp.241-246, 2005-10-25 (Released:2017-07-01)

- 参考文献数

- 14

本論文では、都市計画思想としての“広場”に着目する。 1969年新宿西口広場は人々が集まり互いに交歓し、社会にむけて情報発信する場となった。これは、計画側にとって予期しえない出来事であった。警察が西口広場を西口通路と名称変更することで、結果的に人々の行為を規制した。これら一連の出来事が当時の新聞紙面を賑わした。これら西口広場での人々の行為や議論を分析することで、当時の都市における“広場”について以下3つの側面が浮き彫りとなった。 1)「西口広場」という名称を「西口通路」と変更することは、西口駅前は通行のための空間である、という単一機能を明示し管理することであった。名称変更がかえって、機能を明確に捉えきれないという“広場”の側面を照射したことになる。 2)公園との対比において、“広場”は不特定多数の人々が離合集散する(交通の結節点)という側面が照射された。当時はそれが駅前にあって公園にはない性質であることが浮き彫りとなった。 3)日比谷公園での集会の失敗を通じて、“広場”が施設化され管理された既成の空間ではなく、集まった人々の自発的な行為によってはじめて意味を持つという側面が浮き彫りとなった。

23 0 0 0 OA ブラックホールの情報問題とワームホール

- 著者

- 後藤 郁夏人

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.3, pp.161-166, 2022-03-04 (Released:2022-04-05)

- 参考文献数

- 7

物が地上に落下する現象や地球が太陽の周りを回る現象,これらの背後にはいずれも重力が作用している.今から100年前,アインシュタイン(A. Einstein)によって重力とは時間と空間の歪み(時空の幾何の性質)に他ならないことが明らかにされ,それに基づき一般相対性理論が構築された.一般相対性理論が天体などのマクロな重力現象を記述する一方,ミクロな振る舞いは量子論の法則に支配される.この二つの理論を柱として現代物理学は発展してきた.現代物理学が挑む最大の問題の一つに,これら二つの理論を如何に“量子重力”として統一的に理解できるかという問題がある.量子重力を理解するうえで大きな鍵を握る,ブラックホールの情報問題という長年未解決の大問題が知られている.この問題はホーキング(S. Hawking)によって発見された,ブラックホールの熱放射現象(ホーキング放射)に起因する.この放射によりブラックホールはエネルギーを失い,小さくなっていき,最終的に消滅してしまう.この現象はブラックホールの蒸発と呼ばれる.ここで蒸発前にブラックホール内部に何か情報を隠し込んだとしよう.ブラックホールが蒸発し,消滅すると,この情報は宇宙から完全に消えてしまうように思われる.これは量子論のユニタリ性と矛盾する.これがブラックホールの情報問題である.以上の議論はホーキング放射が完全な熱放射である(ブラックホールの温度の情報しかもっていない)ことを仮定していた.蒸発後に時空に残されたホーキング放射にブラックホール内部の情報がすべて含まれていれば,このパラドクスは回避される.ホーキング放射の中にブラックホール内部の情報が含まれているかどうかを知るにはホーキング放射のエントロピーの振る舞いを調べればよい.もし,蒸発に伴ってホーキング放射のエントロピーが増大していく一方であるならば,ホーキング放射にはブラックホール内部の情報が全く含まれていない.一方,ホーキング放射がある時刻を境に減少し,最終的にゼロになればブラックホール内部の情報はすべてホーキング放射の中に含まれていることになる.最近,筆者を含む研究グループは重力の経路積分という方法を用いて,蒸発するブラックホールにおけるホーキング放射のエントロピーを計算した.重力の経路積分は量子重力の計算を時空の幾何を用いて近似的に行う手法である.エントロピーの計算は元の時空をn個に複製したレプリカ時空を用いて行われる(レプリカ法).単に元のブラックホール時空をn個に複製したものを用いてホーキング放射のエントロピーを計算すると,時間とともに増大していく振る舞いが得られる.これは元々ホーキングが得た情報の損失を示唆する結果である.一方,重力の経路積分では,その他様々な時空の幾何からの寄与を考え合わせ,重力の量子揺らぎの効果を取り入れることができる.今回の重要な発見は,n個に複製された各時空を繋げるワームホールと呼ばれる時空構造が重力の量子効果によって形成され,このワームホール時空がレプリカ法で計算されたホーキング放射のエントロピーの振る舞いを大きく変えるということである.実際,このワームホール時空を考慮しホーキング放射のエントロピーを計算すると,従来の計算と異なりエントロピーはある時刻を境に減少に転じ,最終的にゼロになることが確かめられる.今回の発見は,ホーキング放射にブラックホール内部の情報が含まれていることを示唆し,ブラックホール情報問題の解決に向けた重要な知見になると考えられる.一方,ブラックホールの情報回復をもたらす蒸発過程のメカニズムはいまだ理解が不十分であり,量子重力の基礎的なメカニズムの理解に密接に関わるものと考えられる.

23 0 0 0 OA 千葉県小櫃川流域における日本住血吸虫中間宿主ミヤイリガイの生息地の変遷

- 著者

- 二瓶 直子 桐木 雅史 高圓 博文 露口 利夫 斉藤 康秀 平 健介 米島 万有子 望月 貫一郎 千種 雄一

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 衛生動物 (ISSN:04247086)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.19-29, 2018-03-25 (Released:2018-04-30)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1

Oncomelania hupensis nosophora (Ohn) is the intermediate snail host of Schistosoma japonicum (Trematoda; Schistosomatidae) (Sj) in Japan. The last domestic schistosomiasis infection in Japan has been thought to occur in Yamanashi Prefecture in 1977. In 1985, the intermediate host snail was isolated from paddy fields along the Obitsu River basin in Chiba Prefecture, Japan. At that time, schistosomiasis was assumed to become a past disease in this area. Thus, activities to exterminate Ohn or annual screening programs of residents in this area had not been conducted. Indeed, this disease represents a neglected endemic disease in Japan. This report describes the epidemiological history of the disease from various approaches including clinical information, philological study, interview surveys, snail collection surveys, and changes in land use and environments using geographic information systems. The assumption of disease elimination was based on the lack of reports of new infection for more than 30 years, environmental modifications, and almost no snail infestation from 2012 onward in known habitats. We concluded that continuous monitoring of the snails is not necessary in the studied area, while a certain level of attention to redistribution of the snail from hidden habitats may be required.

23 0 0 0 OA 使用済みマスクの微生物汚染状況

- 著者

- 岡崎 貴世

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.80, 2014 (Released:2014-07-10)

目的 マスクには感染症対策、アレルギー対策、ホコリや粉塵などから喉や気管支を保護する効果がある。また、給食施設においては調理従事者の衛生管理対策として使用される。しかし長時間の着用によって内部が蒸れてきて不快感を生じたり臭いを発してくることもある。さらにマスクが微生物の汚染源となり、マスクを介して細菌が食品に伝播されることも考えられる。そこで、マスクの使用状況の調査と使用済みマスクの微生物汚染度を測定した。方法 大学生148人を対象にマスクの使用状況に関するアンケートを実施した。マスクの汚染状況は微生物検査とATP検査で評価した。微生物検査は、生理食塩水中で使用済みマスクを一定時間揉み洗いして検査液を調製し、一般細菌(標準寒天培地)、ブドウ球菌(卵黄加マンニット食塩培地)、真菌(PDA培地)の測定を行なった。また検査液のATP検査を行なった。結果 学生のマスクの使用頻度は高く、中には一度使用したマスクを翌日に再使用する人がいた。また着用時にマスクを手で触れる人が多いことがわかった。使用済みマスクの細菌汚染状況には個人差があり、汚染度の高いマスクで105cfuを超える一般細菌が検出された。またその大部分はブドウ球菌だった。マスクの一般細菌数とATP発光量に関連は認められず、マスクには今回の測定で検出されない口腔細菌等が多数付着しているため、ATP発光量に影響したと考えられた。

23 0 0 0 OA 神経学における未解明事象への対応するには―若き神経学者へ

- 著者

- 髙嶋 博

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.3-6, 2022 (Released:2022-06-15)

- 参考文献数

- 13

Medical scientists are asked to make various judgments when new diseases emerge, such as COVID–19, but even for these experts, their judgments are often incorrect. Experts always attempt to convince the public using a term “science–based evidence” but, in many cases, without real solid evidence. There are massive of unexplained diseases and pathogenicity in neurology. In order to discover and elucidate new diseases and their pathophysiological conditions, it is important to carefully examine and investigate each patient, followed by a persistent tracing sincerely and deeply. Medicine is still developing, and to make the neurology more practical and useful for the world, I would like to expect flexibility, innovation, and conscience from doctors with neurological expertise.

- 著者

- Benjamin W. Frable Duane E. Stevenson

- 出版者

- The Japanese Society of Systematic Zoology

- 雑誌

- Species Diversity (ISSN:13421670)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.377-380, 2020-11-16 (Released:2020-11-17)

- 参考文献数

- 14

While examining specimens identified as Paracaristius maderensis (Maul, 1949) at the Scripps Institution of Oceanography Marine Vertebrate Collection, we encountered an individual of the genus Platyberyx Zugmayer, 1911. This specimen was collected in the Central Pacific Ocean, 900 km east of Wake Atoll during the Naga Expedition 1959–1961. We identified the specimen as Platyberyx rhyton Stevenson and Kenaley, 2013, and it represents the first record of this species outside of Japanese waters. This is a range extension of around 3400 km east for this species, as well as the first record of a juvenile individual and the fourth record of the species overall. We provide a morphological description and comparisons to the three previously known adult specimens.