2 0 0 0 OA 戦後占領期における婦人教育政策の方針と展開 ―島根県を事例に―

- 著者

- 上野 満帆 中間 由紀子

- 出版者

- 地域農林経済学会

- 雑誌

- 農林業問題研究 (ISSN:03888525)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.205-212, 2019-12-25 (Released:2019-12-27)

- 参考文献数

- 51

- 被引用文献数

- 1 1

This study examined the policies and development concerning women’s education in occupied Japan (1945–1952), particularly Shimane Prefecture. The Ministry of Education had developed a plan to cultivate voluntary women’s groups. However, because the plan made it possible to use existing groups, it was withdrawn by the Civil Information and Education Section (CIE). CIE insisted that women’s groups should be composed entirely of volunteers. Based on the policies of the Ministry of Education and CIE, Shimane Prefecture encouraged the formation of voluntary women’s groups. However, in fact, it did so by using existing women’s associations to promote women’s education. The reasons for the responses were the connection between the Ministry of Education and Shimane Prefecture, the feudal character of rural society, and the existence of the Chugoku Civil Affairs Region. As women’s education developed in Shimane Prefecture, women gradually began acting with voluntary consciousness.

2 0 0 0 OA BCCWJの教科書コーパスを用いた文章表現の意味理解の限界についてのパイロット分析

- 著者

- 紙本 裕一 福田 博人

- 出版者

- Japan Society for Science Education

- 雑誌

- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.133-138, 2023-12-09 (Released:2023-12-07)

- 参考文献数

- 10

本稿は,算数・数学科教科書に含まれる文章表現の意味理解の限界が存在するのかどうかを明らかにすることが目的である.分析の結果,教科書の90%は中学3年で,理論上理解できるものの,残りの10%については他教科の教科書や,これまでに使用した算数・数学科教科書を使っても理論上意味理解ができないものが残ることが明らかとなった.他教科の教科書やこれまでに学習した算数・数学科教科書を使って本文の意味理解を進めるとき,小学6年でも20%程度の語が理解できないことが明らかになった.つまり,他教科の教科書を活用しても,算数・数学科教科書に含まれる文章表現を一字一句理解することはできない.

2 0 0 0 OA 若年層における情報行動の変化

- 著者

- 橋元 良明

- 出版者

- 日本情報教育学会

- 雑誌

- 情報教育ジャーナル (ISSN:24326321)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.7-14, 2018 (Released:2018-12-04)

- 参考文献数

- 17

日本人の若年層の情報行動の大きな変化として,中心がテレビからネットへ移行したことがあげられる.とくに20時以降のテレビ視聴の一部がネット利用に代替された.若年層のネット利用時間の約65%がコミュニケーション系であり,とくにSNSの利用時間が長い.情報行動のもう一つの大きな変化としてデジタル機器利用の低年齢化が指摘できる.我々の調査によれば,0歳児の23.5%がスマートフォンに触れており,その半数がYouTubeを見ている.LINEの利用率も6歳で15%に達している.乳幼児のデジタル機器への接触やSNSの利用の影響については,学会で賛否が分かれている.乳幼児の情報環境の急激な変化は,ここ数年のことでまだ実証的研究データは少ないが,今後,その影響を実証していく必要がある.

2 0 0 0 OA 予防接種と発達障害

- 著者

- 竹下 研三

- 出版者

- 社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.12, pp.913-914, 1993-12-18 (Released:2009-10-28)

- 参考文献数

- 4

2 0 0 0 OA 運動主体感は人間にとって何を意味するのか?

- 著者

- 温 文 濵田 裕幸 鈴石 陽介 Acer Chang

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- pp.42.7, (Released:2023-12-12)

- 参考文献数

- 95

Sense of agency refers to the subjective feeling of controlling one’s own actions, and through them, the external events. Sense of agency is integral to self-consciousness, and been the subject of numerous studies aimed at uncovering its underlying mechanism. However, the significance of the sense of agency in human behavior remains poorly understood. Is it simply a by-product of action, or does it play a causal role in our behaviors? This review first briefly summarizes the leading theories of the mechanism underlying the sense of agency and then discusses the ways in which it influences human perception and behavior. The sense of agency is not only a subjective feeling experienced during decision-making and action–execution, but also plays a critical role in shaping our perceptions of the outcomes of our actions, directing our attention, and informing our actions. Furthermore, understanding the role of the sense of agency in cognitive systems is essential for the development of techniques that predict human behavior and subject experience and for designing optimal action plans for systems.

2 0 0 0 OA 忍術伝書『合武伝法急勌齅物見之巻』

- 著者

- 中島 篤巳

- 出版者

- 国際忍者学会

- 雑誌

- 忍者研究 (ISSN:24338990)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.5, pp.15-24, 2022 (Released:2023-09-01)

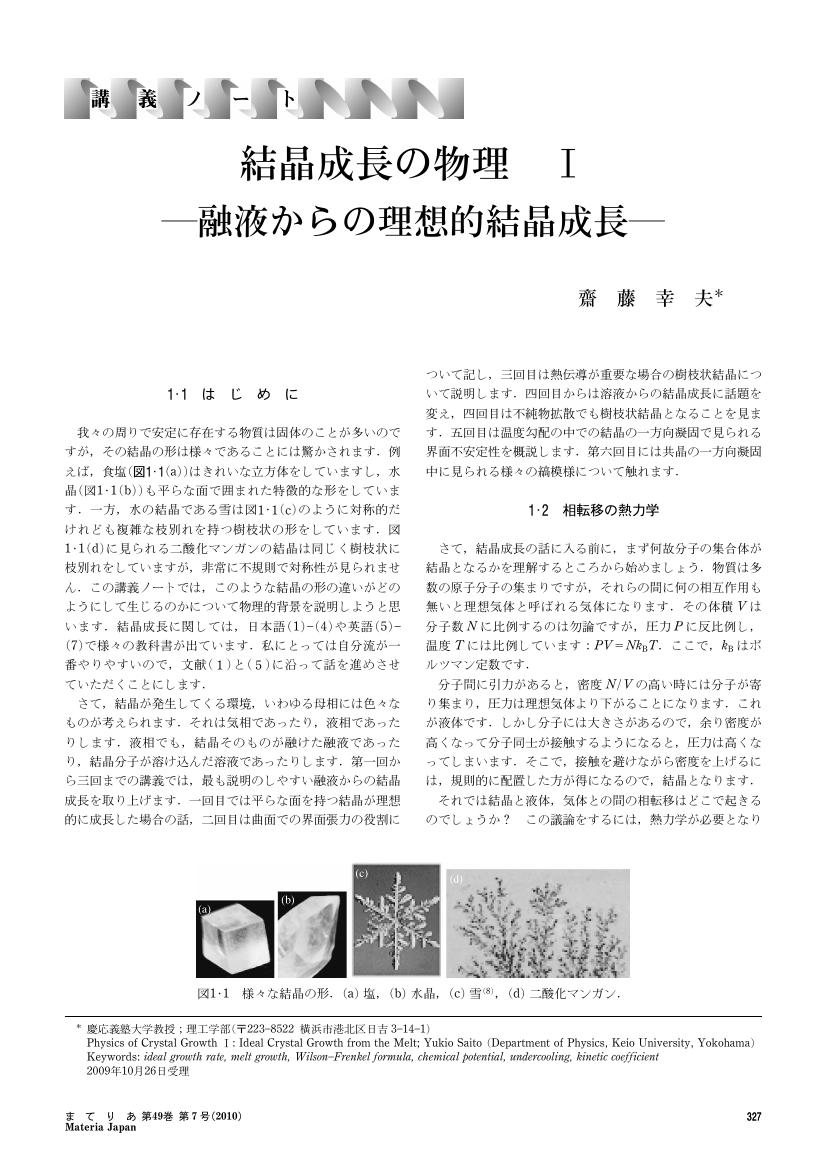

2 0 0 0 OA 結晶成長の物理 I —融液からの理想的結晶成長—

- 著者

- 齋藤 幸夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.7, pp.327-331, 2010 (Released:2012-11-15)

- 参考文献数

- 8

- 著者

- 塩田 繁人 三上 直剛 田村 大 村井 千賀 宮口 英樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.6, pp.817-820, 2023-12-15 (Released:2023-12-15)

- 参考文献数

- 10

本研究の目的は,生活歴の評価手法の確立に向けた予備的研究として,生活行為向上マネジメント(以下,MTDLP)事例を対象にテキストマイニングを用いて生活歴を分類することである.方法は,MTDLP事例報告登録データベースで公開されている直近100事例を対象に生活歴のテキストデータを抽出し,テキストマイニングを用いて共起ネットワークを作成し,カテゴリーをICFコードに分類した.事例の生活歴は活動と参加7項目および3つのライフイベントに分類された.今後は,ライフステージごとの社会参加に焦点を当てた生活歴の評価手法を作成する予定である.

2 0 0 0 OA 高温湿環境下,重筋労働に関する衛生学的研究

- 著者

- 康 逸雄

- 出版者

- Okayama Medical Association

- 雑誌

- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.1, pp.159-170, 1966-01-30 (Released:2009-02-13)

- 参考文献数

- 24

In this experiment, the author investigated the changes of blood and urine of the rescue team workers engaging in heavy tasks in high thermal conditions, in addition to the reaffirmation of the previous results. Further, he encountered several cases of heat stroke occasionally. The followings were the results obtained: 1. Change of pulse pressure which the results were obtained previously was affirmed statistically by increasing the number of the cases. 2. The cases of heat stroke suggested that the threshold limit of the increase of pulse pressure seemed to exist around the rate of 150%. 3. The threshold limit of body temperature (under tongue) was around 39°C. 4. By remarkable sweating after the task, blood was concentrated, resulting the increase of specific gravity of the total blood, proteine in plasma, hematocrit value and hemoglobin content. 5. The group of heat stroke showed higher pulse pressure, higher pulse rate, higher temperature under the tongue and has a tendency of a higher rate of blood concentration. 6. Life-saving mask type 4 produced heat when soda lime absorbed CO2 expired in the circulaing air. But the influence of the high temperature and high humidity of the environment was greater than the heated air-input of the mask. 7. The limitation of the continuity of the task in such a high thermal condition seemed to be around 30 minutes. The resting time was needed at least 90 minutes for adequate recovery.

2 0 0 0 OA 生体データから見た日本人鼻根部平坦度の世代差

- 著者

- 河内 まき子 持丸 正明

- 出版者

- 一般社団法人 日本人類学会

- 雑誌

- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.1, pp.45-53, 2006 (Released:2006-06-23)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2 2

日本人の顔面平坦度が20世紀において変化したかどうかを明らかにするため,生年が約80年異なる男性二群(1894年群,1974年群)の顔面石膏模型を比較した。石膏採取時の年齢は大差ないが(平均年齢29.5歳,26.1歳),1894年群はデスマスク(N = 52),1974年群は座位で採取したライフマスク(N = 56)である。石膏模型上に11の計測点を定義し,それらの3次元座標値をデジタイザで取得し,顔面平坦度にかかわる8項目および4示数を算出した。両群の差をt-検定で検定した。1894年群のうち11体については,頭骨についても10の計測点座標値を取得し,6項目および3示数を算出した。頭骨からの対応する項目との間に有意な相関が系統的に認められた石膏からの項目は,眼窩内側間幅(mf間幅),鼻根―眼窩内側深さ(セリオン―mf深さ),鼻根―眼窩内側扁平示数(セリオン―mf扁平示数)だけであった。鼻根から眼窩内側,眼窩外側,眼裂外側までの深さと扁平示数に有意な群間差が認められ,いずれにおいても1974年群の方が深さが大きく,扁平示数が大きい,すなわち扁平傾向が小さかった。骨格と関連が認められた鼻根―眼窩内側深さと鼻根―眼窩内側扁平示数について,二群の差の原因として計測誤差,栄養状態の違いによる軟部の厚みの差の効果,石膏採取時の姿勢の違いについて検討した。これらだけでは群間差を説明できないことから,過去80年間に鼻根部形態は変化し,立体的になったと考えられる。

2 0 0 0 OA 肉調理におけるマリネ処理の筋肉蛋白質におよぼす影響

- 著者

- 妻鹿 絢子 藤木 澄子 荒川 信彦

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.7, pp.618-621, 1979-08-20 (Released:2010-03-09)

- 参考文献数

- 8

市販牛肉を実際の調理のさいのマリネ条件にもとづき, 角切り肉でマリネ処理した場合にも, 前報のホモジネートを用いた実験でみられたと同様のプロテオリシスが進行し, 筋原繊維蛋白質の部分分解および低分子化が起こることが認められた.また, マリネ処理において針入度の増加と切断応力の減少から肉の軟化が認められ, 肉重量の増加から保水性の増大が認められた.さらに, マリネ処理による低pHにおいて, 肉中のプロテアーゼにより筋原繊維蛋白質が分解し, 比較的高分子の蛋白質は保水性の増大にともなって肉漿中に保持されアミノ酸等の低分子物質は浸漬外液中に溶出した.

- 著者

- Kazuhiro OKAMOTO Yasushi IMADA Naoki SHIDA Yoshikazu KITANO Mahito ATOBE Kazuhiro CHIBA

- 出版者

- The Electrochemical Society of Japan

- 雑誌

- Electrochemistry (ISSN:13443542)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.11, pp.112006, 2023-11-28 (Released:2023-11-28)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

Herein, we report that the 2,7-dimethoxynaphthyl (2,7-DMN) group is a novel electroauxiliary that is readily installed at the N-α position of a carbamate through Friedel–Crafts-type arylation. The resulting N-α C–C bond is easily cleaved through low-potential electrochemical oxidation to give the corresponding iminium cation.

- 著者

- Rumi IZUMIYA Mahito ATOBE Naoki SHIDA

- 出版者

- The Electrochemical Society of Japan

- 雑誌

- Electrochemistry (ISSN:13443542)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.11, pp.112003, 2023-11-28 (Released:2023-11-28)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

β-Scission from alkoxy radical enables selective Csp3-Csp3 bond cleavage under ambient conditions, offering a useful method for organic synthesis. Various photocatalytic systems for β-scission have been reported, where proton-coupled electron transfer (PCET) mechanism plays a key role in the generation of alkoxy radical and thus β-scission. Electrochemical β-scission has been mainly pioneered in the presence of mediator, and a direct electrochemical system has rarely been investigated. Here, we investigated the β-scission via direct electrochemical oxidation using a model compound with β-O-4 linkage. Synthetic experiments suggested smooth progress of β-scission in the presence of collidine as a base. Cyclic voltammetry measurement, voltammetric simulation, and quantum simulation suggested the PCET mechanism is responsible for the electrochemical reaction, which is followed by β-scission process. This report provides fundamental insights into the electrochemical β-scission via direct electron transfer on the electrode, which contribute to future applications such as biomass valorization.

- 著者

- Shohei YOSHINAGA Mahito ATOBE Naoki SHIDA

- 出版者

- The Electrochemical Society of Japan

- 雑誌

- Electrochemistry (ISSN:13443542)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.11, pp.112002, 2023-11-28 (Released:2023-11-28)

- 参考文献数

- 14

Redox behavior is a fundamental and fascinating feature of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Cyclic voltammetry (CV) measurements are commonly performed to estimate the electronic structure of PAHs and to determine the stability of their oxidation and reduction states. However, the influences of electrolytes on electrochemically oxidized/reduced PAHs have rarely been discussed. In this note, we report voltammetric analyses of five PAHs (anthracene, 9,10-dimethylanthracene, phenanthrene, pyrene, and perylene) in Bu4NB(C6F5)4/CH2Cl2 and Bu4NTfO/CH2Cl2, respectively, to highlight how the electrolyte-coordination affects the oxidative voltammetric behavior of PAHs. In most cases, reversible voltammetric responses were obtained with Bu4NB(C6F5)4/CH2Cl2, suggesting that this electrolyte is enough weakly coordinating to investigate its intrinsic oxidation behavior. On the other hand, irreversible voltammetric responses were obtained with Bu4NTfO/CH2Cl2, indicating that the presence of a relatively coordinating anion, TfO−, destabilizes the radical cation species and induces further chemical and electrochemical processes. This study provides hints for rational electrolyte design to properly understand the redox behavior of molecules and maximize the potential of functional molecules for applications related to redox chemistry.

- 著者

- 福間 将文

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.120-121, 2004-02-05 (Released:2019-02-15)

2 0 0 0 OA 改憲世論の高まりは「北朝鮮のおかげ」? ―プライミング実験とリスト実験の融合による検証

- 著者

- 秦 正樹

- 出版者

- 日本政治学会

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.2_168-2_189, 2022 (Released:2023-12-15)

- 参考文献数

- 31

本稿は、軍事的脅威の高まりが、とくに日本の改憲世論に与える影響について、とりわけ2017年頃から発生した北朝鮮によるミサイル発射を事例にサーベイ実験を通じて検証した。先行研究では、軍事的脅威が高まると政府の支持が短期的に高まる「旗下集結効果」をめぐって理論的・実証的に様々な観点から検証されてきたが、軍事的脅威が個別具体的な争点態度に与える影響についてはさほど検討されてこなかった。そこで本稿では、緊急事態に際して政府から示されることとなった「Jアラート」を利用して、このような危機的メッセージを与える実験と、憲法改正に対する態度を測定するリスト実験を融合させることで、軍事的脅威と改憲態度の関連を明らかにした。また、ミサイル発射直後と、その半年後の二回に分けて同じ実験をすることで、その効果の安定性についても検討した。実験結果より、「どちらかといえば護憲」の態度を持つ人では、Jアラートの刺激を受けると改憲派に寝返る傾向にあることが明らかとなった。

2 0 0 0 OA Lefschetzファイバー空間

- 著者

- 遠藤 久顕

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.2, pp.157-180, 2017-04-26 (Released:2019-04-27)

- 参考文献数

- 130

2 0 0 0 OA 超大型重量物運搬船"HAPPY BUCCANEER"

- 著者

- 日立造船株式会社

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 関西造船協会誌 197 (ISSN:03899101)

- 巻号頁・発行日

- pp.141-144, 1985-06-30 (Released:2018-04-01)

2 0 0 0 OA 労働をとりまく新しい合理性

- 著者

- 新 雅史

- 出版者

- ソシオロゴス編集委員会

- 雑誌

- 書評ソシオロゴス (ISSN:18829414)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.5, pp.1-14, 2005 (Released:2018-03-16)

- 参考文献数

- 15

2 0 0 0 OA 明治期日本の海港検疫をめぐる政治外交

- 著者

- 市川 智生

- 出版者

- 日本政治学会

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.2_98-2_121, 2022 (Released:2023-12-15)

- 参考文献数

- 22

明治期日本の海港検疫制度の創設過程は、行政権とその運用をめぐる政治外交上の争点と、医療・衛生分野での学知をめぐる争点が交錯するものであった。1878年に外務省で開催された「検疫委員会議」には、医師検査法と停船法の対立という感染症をめぐる国際的動向が強く影響し、日本は検疫の方針に結論を出すことができないまま1879年のコレラ流行を迎えることになった。「海港虎列剌病伝染予防規則」の制定は停船法に基づく厳格な検疫の選択を意味したが、諸外国公使との協議を欠いた一方的な発令が反発を招き、検疫は機能しなかった。1882年以後、日本は「虎列剌病流行地方ヨリ来ル船舶検査規則」による簡易な検疫へと転換する。それは、イギリスが国際標準だと主張する検疫を追認することにより、諸外国公使から外国船舶への検査実施への協力を獲得するためであった。1880年代末から、繰り返されるコレラの蔓延や医学的理解の進展を背景として、日本は検疫の厳格化を計画するようになった。しかし、条約改正交渉との兼ね合いやコレラの常在化への疑念などから、日本は意に反して簡易な検疫を継続せざるを得ず、このような状況は1899年の「海港検疫法」まで続いたのである。