2 0 0 0 OA 企業の社会的責任から企業倫理へ

- 著者

- 久野 桂

- 出版者

- 日本経営倫理学会

- 雑誌

- 日本経営倫理学会誌 (ISSN:13436627)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.3-9, 1997-03-31 (Released:2017-07-28)

2 0 0 0 OA 考古学からみた現代琉球人の形成

- 著者

- 安里 進

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.3, pp.364-371, 1996-06-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 33

Is it possible that modern Ryukyuans are the descendants of Palaeolithic Minatogawa Man, and the people of the Shellmound Period, which is partially equivalentto the Jomon Period ? There is a blank period of about 10, 000 years between the Minatogawa population and the population of the Okinawan Shellmound Period. Sakishima prehistoric culture was one of the Southeast Asian prehistoric cultures until the beginning of the Heian Period. A dramatic cultural change occurred in Okinawa after the Shellmound Period, in the Gusuku Period, which began in the 10th to 11th centuries as a result of culturalinfluence from the Mediaeval Period of Kyushu. Darling 13th to 14th centuries the culture of the Gusuku Period also expanded into the Ryukyu Islands from Amami Islands to the Sakishima Islands, and there was a general rapid population increase. Modern Ryukyuans are descended from the populations of the Gusuku Period. Some geneticists and anthropologists insists that modern Ryukyuans possess hereditary blood factors found in northern Asian populations. It is suggested that those factors flowed into the Ryukyuan population in the Gusuku Period.

2 0 0 0 OA Tobelite, a new ammonium dioctahedral mica

- 著者

- Shoji HIGASHI

- 出版者

- Japan Association of Mineralogical Sciences

- 雑誌

- Mineralogical Journal (ISSN:05442540)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.138-146, 1982 (Released:2007-03-31)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 43 46

Mineralogical properties of tobelite, a new ammonium-dominant dioctahedral mica, found in the Ohgidani pottery stone deposit at Tobe, Ehime Prefecture, Japan, are described.This mineral, accompanied by quartz, occurs as a hydrothermal alteration product of a biotite andesite dyke. Wet chemical analysis gives a structural formula: ((NH4)0.53K0.19Na0.01 0.27)1.00 (Al1.97Ti0.00Fe3+0.03Mg0.05)2.05(Si3.17Al0.83)4.00O10(OH)2. The low interlayer charge is explained with its poorly crystallized nature. The X-ray powder diffraction pattern is very close to that of synthetic NH4Al2Si3AlO10(OH)2 by Eugster and Munoz (1966), and is satisfactorily indexed on 1M polytype cell having a=5.219Å, b=8.986Å, c=10.447Å and β=101.31°. Space group may be C2⁄m. Tobelite is characterized by its larger unit layer thickness (10.25Å) than that of potassium dioctahedral mica. This material yields an endothermic reaction and absorption bands specific to ammonium in DTA curve and infrared spectrum, respectively. Optically it is biaxial, negative, 2Vcalc.=28°. Refractive indices are α=1.555, β=1.575, γ=1.581, all±0.002.Mineralogical description is made also on tobelite from the Horo pyrophyllite deposit, Hiroshima Prefecture, Japan, which is well crystallized as compared with the Tobe material and is tentatively determined to be of 2M2 polytype.

2 0 0 0 OA ユダヤ人ネットワークの実像と虚像―「世界イスラエル連合」から『シオン賢者の議定書』へ―

- 著者

- 野村 真理

- 出版者

- 東欧史研究会

- 雑誌

- 東欧史研究 (ISSN:03866904)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.73-79, 2016 (Released:2019-06-15)

2 0 0 0 OA 調査研究ノート フィンガープリント導入への道程 放送と音楽著作権の新時代

- 著者

- 大髙 崇 吉澤 千和子

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.74-83, 2018 (Released:2018-03-21)

放送で使用される大量の音楽。その使用料を権利者に分配するために、放送局はJASRAC等の「著作権等管理事業者」に対して使用する楽曲を報告する義務がある。インターネット時代の到来や権利意識の高まりもあり、正確な全曲報告がより一層求められている。今、この報告のため、楽曲の特徴を自動検知する「フィンガープリント技術」の導入が放送局で進んでいる。技術導入までの経緯を辿ると、著作物の利用者(放送局)と権利者・管理事業者の間で、課題の解決と新たなルール作りに向けて粘り強い議論がなされたことがわかる。著作権法が目指す「権利の保護」と「文化の発展」。このバランスを保ちながら放送コンテンツをさらに展開させるための課題と展望を考える。

2 0 0 0 OA ヴェーダ時代におけるスータと王族

- 著者

- 石原 美里

- 出版者

- 一般財団法人 東京大学仏教青年会

- 雑誌

- 仏教文化研究論集 (ISSN:13428918)

- 巻号頁・発行日

- vol.15.16, pp.58-91, 2013-03-20 (Released:2022-04-12)

- 参考文献数

- 28

2 0 0 0 OA 日本における人工内耳の現状

- 著者

- 森 尚彫

- 出版者

- 保健医療学学会

- 雑誌

- 保健医療学雑誌 (ISSN:21850399)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.15-23, 2015-04-01 (Released:2015-04-01)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 7 2

我が国で最初の人工内耳手術が1985 年に行われてから30 年が経過し,人工内耳装用者数は1万人以上になっている.人工内耳は,補聴器での装用効果が不十分な高度難聴に対して有効であり,人工内耳の装用効果が得られているが,騒音下の聴取等人工内耳の聴こえには限界があり,今後検討すべき課題もある.本稿では,人工内耳のしくみや歴史,人工内耳の現状や問題点を解説し,特に,人工内耳の適応基準の改訂等によって,今後増加が予想される小児の両側人工内耳や人工内耳と補聴器の両耳装用の効果,人工内耳装用児の通常学級へのインテグレーション等に関する検討を行った.さらに,聴覚障害,人工内耳に関わる言語聴覚士の役割について考察した.

2 0 0 0 OA 透析中の運動療法が身体運動機能とQOLにおよぼす影響

- 著者

- 神野 卓也 中原 大揮 西川 繁 櫻井 淳子 西口 和美 奥田 成幸 和田 直也 西野 立樹 辻野 麻里 三ッ石 一智 千﨑 大樹 鶴﨑 清之 岸本 武利

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.11, pp.571-581, 2021 (Released:2021-11-28)

- 参考文献数

- 27

血液透析患者20例に対し透析中の運動療法を6か月間施行した.身体運動機能,栄養評価を介入前,3,6か月後に行い,統計解析はHolmの多重比較検定を用いた.Quality of life(QOL)は介入前後に評価し,Wilcoxon符号付順位和検定を用い比較した.いずれもp<0.05を有意差ありと判定した.身体運動機能は介入3か月後に握力(非シャント肢),膝伸展筋力,足趾把持力,外転筋力,30秒立ち上がり試験,6分間歩行が向上し6か月後も維持または向上した.血中ヘモグロビン濃度を含む栄養評価項目に有意な変化は示さなかった.QOL評価は身体機能,心の健康,全体的健康観,活力が有意に上がった.身体機能の向上が日常的な疲労感を緩和させ,活動意欲が生まれたことで日常活動量が増加したと推察される.透析中の運動療法は身体機能の向上とともに精神心理的QOLを高めることが示唆された.

2 0 0 0 OA ろう/難聴児者のコミュニケーションバリアと支援:わが国および海外の動向と展望

- 著者

- 廣田 栄子

- 出版者

- 日本リハビリテーション連携科学学会

- 雑誌

- リハビリテーション連携科学 (ISSN:18807348)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.3-15, 2022-06-30 (Released:2022-12-01)

- 参考文献数

- 44

近年では, 補聴器・人工内耳等の機器開発と医療・療育・教育領域の進歩により, 聴覚障害児者における聞き取りの向上や社会的なバリア, その支援の現状について注目されている. そこで本稿では, 日本と米国と英国, World Health Organization (WHO) の人口統計や政府統計・研究報告等を用いて, 難聴による, コミュニケーションのバリアと支援に関する法的背景と実態について紹介し, 同テーマについて展望することを目的とした. ろう/難聴児者にとって, 情報・コミュニケーションの制約は, ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) の生活機能の構成要素として, 幼児から高齢期の生活で重大な影響を及ぼすものと指摘されている. ICFの観点からも, 支援等に関わるリハビリテーション専門職は, 共生社会の構築に向けて, ろう/難聴児者の多様な情報・コミュニケーションのニーズに応じた, 社会的支援のあり方について理解が要請されていることが示唆される.

2 0 0 0 OA 耐熱性プラスチック, ポリアミドおよびポリエステルの熱分解毒性について

- 著者

- 吉田 康久 河野 公一 原田 章 豊田 秀三 渡辺 美鈴 岩崎 錦

- 出版者

- The Japanese Society for Hygiene

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.450-458, 1978-06-30 (Released:2009-02-17)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 5

耐熱性の目的でポリアミド, ポリエステルが近年比較的多量に用いられているが, その限界温度以上での使用または廃棄時に毒性のある熱分解成分が生成する可能性がある。本研究はこれを解明する目的で空気中熱分解ガス等を, ガスクロマトグラフ, 同マススペクトログラフにより分析するとともに, また, 動物試験としてマウスについて急性暴露を行って, その主要死因を確かめたものである。熱分解ガスとしてポリエステルでは一酸化炭素, エタン, プロピレン, アセトアルデヒド, ベンゼン等が, また, ポリアミドではこれらの成分に加えてアンモニア, ペンテン等が検出されたが, 毒性並びに発生量よりみて一酸化炭素が優勢な成分として推定された。動物試験では, 単一, 一時間暴露, 一週間観察による概算的致死濃度がポリアミドで79.6g, ポリエステルで30.5g/1000l空気であり, この場合一酸化炭素濃度が2700∼3000ppmと認められた。この一酸化炭素が主要死因であることは, 血液の一酸化炭素飽和度をガスクロマトグラフにより分析した結果, その値が55%を越えることから確認することができた。フユーム, またはグリース状物質として発生する熱分解成分は, 生成後直ちに凝集してその大きさ100μm以上に達し, また, 赤外分光分析により原試料に近似した構造を示すので, ある種のフッ素樹脂の熱分解における特異なポリマーフユーム熱の原因にはなり得ないと考えられる。動物試験ではまた暴露後48時間程度に肺水腫等の傾向が認められて死亡する場合も多いので, 一酸化炭素につぐ比較的毒性の大なる第2の致死因子が存在することも確実である。したがって, もし実際の症例においては, 予後における十分な観察と早期の治療が必要なものと指摘される。

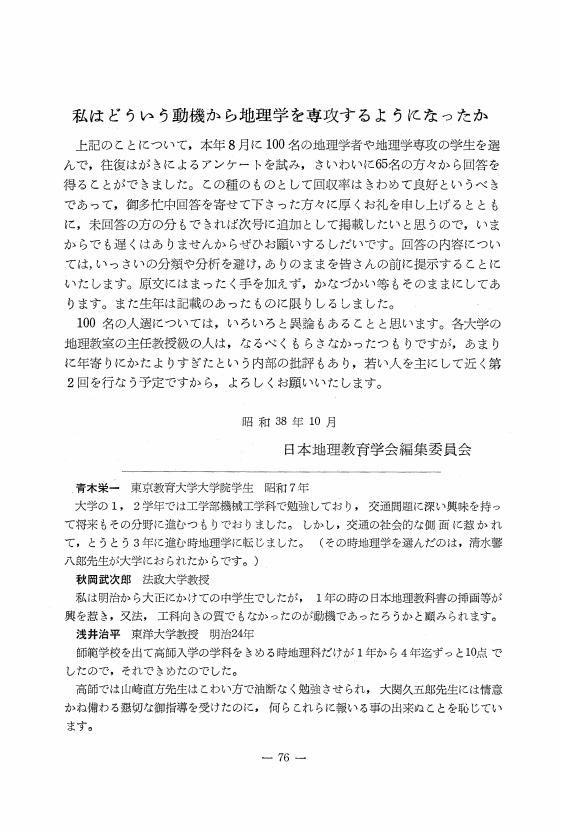

2 0 0 0 OA 私はどういう動機から地理学を専攻するようになったか

- 著者

- 日本地理教育学会編集委員会

- 出版者

- 日本地理教育学会

- 雑誌

- 新地理 (ISSN:05598362)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.76-86, 1963-09-25 (Released:2010-02-26)

- 著者

- 中島 秀之 堤 富士雄 清田 陽司 三宅 陽一郎 大内 孝子

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.213-226, 2021-03-01 (Released:2021-03-01)

2 0 0 0 OA オープンダイアローグのエッセンスを取り入れた教育現場での実践

- 著者

- 岡本 眞理子

- 出版者

- 日本ブリーフサイコセラピー学会

- 雑誌

- ブリーフサイコセラピー研究 (ISSN:18805132)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.61-63, 2018-03-31 (Released:2018-06-27)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 歪みによるデバイスの高性能化

- 著者

- 内田 建

- 出版者

- 一般社団法人 日本真空学会

- 雑誌

- Journal of the Vacuum Society of Japan (ISSN:18822398)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.301-305, 2008 (Released:2008-06-18)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 3 3

Since the conventional strategy, namely scaling of device dimensions in ultimately scaled shorter-channel-length MOS transistors, is less effective to enhance transistor performance, another strategy is strongly demanded. Stress engineering is one of the most promising performance boosters for the ultimately scaled MOS transistors. In this paper, we will introduce the physical mechanisms of the drain current enhancement induced by stress. We will discuss the mechanisms based on the band structure modification by stress. The effectiveness of the stress engineering in future devices is also prospected.

2 0 0 0 OA 多発痛風結節に対して手術治療を要した一例

- 著者

- 眞田 雅人 俵積田 裕紀 佐久間 大輔 本木下 亮 高橋 健吾 松山 金寛 前田 昌隆 東郷 泰久 小倉 雅 藤井 康成 永野 聡 小宮 節郎

- 出版者

- 西日本整形・災害外科学会

- 雑誌

- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.661-663, 2017-09-25 (Released:2017-12-14)

- 参考文献数

- 3

今回我々は,巨大な痛風結節を生じ,手術加療を要した症例を経験したので報告する.症例は37歳男性.20歳の時に痛風と診断された.度々痛風発作があったが放置.今回全身の関節に腫脹疼痛があり,手指の把握困難,起立歩行困難のため入院となった.四肢関節,特に両肘,両膝,左母趾には巨大な皮下腫瘤を認めた.両膝の関節液より尿酸Na結晶が検出され痛風関節炎と診断した.約2週間保存的に加療し全身痛は改善したが,左肘・手指・膝・母趾の疼痛が持続するため,痛風結節の掻爬術を行った.術後症状の改善がみられた.痛風の治療は,薬物療法が確立されており,痛風結節を生じる症例は稀である.痛風結節に対しては薬物療法が基本であるが,抵抗性の場合は手術が必要となる.本症例は,薬物療法に抵抗し,疼痛・機能障害が改善しないため手術を行った.尿酸値は徐々に改善しており,手術が尿酸代謝の改善に好影響を与えたものと考える.

2 0 0 0 OA 高田保馬の社会学と経済学―「理論」と「時論」

- 著者

- 牧野 邦昭

- 出版者

- 京都大学経済学会

- 雑誌

- 経済論叢 (ISSN:00130273)

- 巻号頁・発行日

- vol.197, no.2, pp.17-35, 2023-12-08 (Released:2023-12-08)

2 0 0 0 OA 高等教育の大衆化と政策課題

- 著者

- 矢野 眞和

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.20-34, 1989-10-01 (Released:2011-03-18)

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA II.睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疫学

- 著者

- 佐藤 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.6, pp.1059-1065, 2020-06-10 (Released:2021-06-10)

- 参考文献数

- 12

日常臨床で遭遇する睡眠時無呼吸症候群患者の大多数は閉塞性睡眠時無呼吸(obstructive sleep apnea:OSA)である. 本邦では,中等症以上の成人OSA有病者数(各国の人口から換算)が900万人も存在すると推測する報告が2019年発表されたが,治療の恩恵を受けているOSA患者数は50万人にも達していない.肥満や日中傾眠がなければ,他疾患発症の背景にOSAの存在があることを疑わないのではないかと思うが,本邦のOSA患者の4割は肥満ではなく,約半数は日中傾眠を感じていないのである.肥満・日中傾眠の有無にかかわらず,検査を行うべきである.OSAの基本症状は“いびき”である.「“いびき”をかくと言われませんか?無呼吸の検査をしてみませんか?」と問うことからOSA診療が始まる.

2 0 0 0 OA 小字症に対する評価法の試み

- 著者

- 酒野 直樹 能登谷 晶子 駒井 清暢

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.251-258, 2007-09-30 (Released:2008-10-01)

- 参考文献数

- 10

パーキンソン病患者とパーキンソン症候群の患者42人(P 群)と,健常者群21人を対象に文字の大きさを比較した。対象者はひらがなの「た」の連続10回書字と,10文字からなる文の書字を行った。2群間で,文字の大きさの変化と,文字縮小率について比較検討した。その結果,「た」を連続10回書字する場合と文レベルの書字の比較では,縦書き,横書き共に,文の書字の方が文字の大きさ,縮小率で,P 群が有意に小さくなった。また,「た」の連続書字と文の書字の縮小率の比較では,文の書字の方が有意に小さい値を示した。今回の結果から,パーキンソン病やパーキンソン症候群の患者においては文字の連続書字よりも文の書字の際に小字傾向が表れやすいと考えた。

2 0 0 0 OA 科学者の責任を考えるために

- 著者

- 内井 惣七

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.3, pp.4-8, 1998-11-15 (Released:2018-04-27)

- 参考文献数

- 17