1 0 0 0 OA 食に関わる動作における利き手と非利き手のパフォーマンスの差とトレーニング効果

- 著者

- 立屋敷 かおる 今泉 和彦 杉田 泰葉

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成15年度日本調理科学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.116, 2003 (Released:2003-09-04)

【目的】 ヒトの上肢の動作や運動には片側優位の存在があるが、食事に用いる箸、スプーン等を使う動作に対する利き手と非利き手の差やトレーニング効果等については、明確にされていない点が多い。この点を明確にするため、作業の所要時間を指標にして箸とスプーンにおける利き手と非利き手のパフォーマンスの差およびトレーニングの効果についてしらべた。【方法】被験者は21歳の女性26名とした。利き手と非利き手で箸およびスプーンを用いて試料30個を移動する作業を6回繰り返した。また、箸を用いてこの作業を2日に一回、11日間行い、さらにその約1ヶ月後に一回行い、トレーニング効果をしらべた。いずれも試料の移動所要時間を測定し、この値から試料1個当たりの移動時間(T値)を算出して比較・検討した。【結果】(1)箸とスプーンのT値は、非利き手が利き手の各々1.66倍、1.21倍と有意に高かった。利き手と利き手のT値の比は箸がスプーンの1.36倍と有意に高かった。利き手の場合、スプーンのT値は箸の値の1.43倍であった。非利き手の場合、スプーンと箸のT値には差が認められなかった。(2)トレーニング日数の増加と共に、利き手と非利き手ともT値が低下した。非利き手のT値は6日目以降で有意に低下し、利き手のT値では6日目と8日目で有意傾向の低下、10日目に有意な低下が認められた。6日目以降のT値の低下の程度は、非利き手が利き手より2倍大きかった。各トレーニング日のT値の変動係数は非利き手の方が大きかったが、トレーニング日数が増すと小さくなる傾向があった。約1ヵ月後の利き手と非利き手のT値は、10日目より低く、トレーニング効果の持続がみられた。

1 0 0 0 OA 箸およびスプーン使用時の利き手と非利き手の比較と箸のトレーニング効果

- 著者

- 立屋敷 かおる 杉田 泰葉 今泉 和彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.350-354, 2005-08-05 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

The difference was studied between use of the dominant hand and non-dominant hand in the transfer time of a cotton sample by using chopsticks and a spoon. The effect of training on the transfer time of the cotton sample by chopsticks in the dominant hand and non-dominant hand was also examined. The transfer times of a sample by chopsticks and spoon were significantly shorter when held in the dominant hand than in the non-dominant hand.. The transfer time of a sample in the dominant hand was significantly longer by spoon than by chopsticks. However, no significant difference was apparent in the transfer time of the sample between the chopsticks and spoon in the non-dominant hand. Training in manipulating the chopsticks significantly reduced the transfer time of a sample in the period from 6 to 10 days after starting the training, and this reduced transfer time was maintained 45days after the cessation of training. These results suggest that the hand dominance for using chopsticks was more prominent than that for spoon use and that training for chopstick use was more effective for the non-dominant hand, with the effect being maintained for a long period of time.

- 著者

- 香山 侑子 茂木 龍太 兼松 祥央 鶴田 直也 三上 浩司 近藤 邦雄

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.253-256, 2016

アニメ、漫画、ゲームなどのコンテンツ作品においてキャラクターは重要な要素である。しかし、キャラクターの要素の一つである服装のジャンルである「ゴシック&ロリータ(以下ゴスロリ)」は現実と架空において、デザインのルールが異なるという問題がある。そこで本研究では既存のゴスロリキャラクター103体を調査することでゴスロリ要素の分析を行い、その結果7種類のデザインタイプに分類することができた。調査分析結果から得られた要素によってゴスロリキャラクターを検索できるスクラップブックを開発し、ゴスロリキャラクターを制作するための発想支援の有用性を評価した。

1 0 0 0 OA 明治政治思想史の一断面

- 著者

- 橋川 文三

- 出版者

- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.96-119, 1963-12-16 (Released:2009-12-21)

- 著者

- Generaloberst Halder bearbeitet von Hans-Adolf Jacobsen

- 出版者

- W. Kohlhammer

- 巻号頁・発行日

- 1963

1 0 0 0 OA 封入体筋炎の診断基準と病態に関する最近の知見

- 著者

- 青木 正志 鈴木 直輝 加藤 昌昭 割田 仁

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.12, pp.1115-1118, 2014 (Released:2014-12-18)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3

封入体筋炎(sIBM)は骨格筋に縁取り空胞と呼ばれる特徴的な組織変化を生じ炎症細胞浸潤をともなう疾患である.厚生労働省,希少難治性筋疾患班ではsIBMの患者数把握・診断・治療改善に関する取組を継続しておこなっている.現在日本には1,000~1,500人前後のIBM患者がいると考えられる.筋病理をもちいたTDP43, p62などの検討も各施設でおこなわれており,診断マーカーとしても検討がおこなわれている.さらに2013年にはIBM患者血清中に抗cytosolic 5'-nucleotidase 1A(cN1A)抗体が存在するという報告もある.さらに現状では治療法が無い難病であるが,IBMに対するアクチビンのタイプII受容体をターゲットにした拮抗薬の治験も進行中である.

1 0 0 0 OA 第一部 海鷹丸航海調査報告 平成19年度(2007年度) 第24次航海報告

- 出版者

- 東京海洋大学

- 雑誌

- 航海調査報告 (ISSN:21890943)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.34-75, 2009-03-27

1 0 0 0 OA 遠位型頸椎症性筋萎縮症

- 著者

- 園生 雅弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会

- 雑誌

- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.99-108, 2015-06-01 (Released:2016-06-07)

- 参考文献数

- 56

- 被引用文献数

- 1

肩腕部の痛みを伴い, 左手指の麻痺を突然発症した65歳男性例。下垂指を呈し, 臨床的に後骨間神経>尺骨神経支配筋に筋力低下を認め, 針筋電図ではこれらに加えて長母指屈筋, T1傍脊柱筋にも脱神経を認めた。これより, C8単独障害を呈する遠位型の頸椎症性筋萎縮症 (CSA) と診断した。頸部MRIの変化は軽度であった。CSAは日本で多く報告されている疾患で, 近位型と遠位型に分けられ, 近位型が多いとする報告が多いが, 筆者の検討では両者同程度の頻度であった。遠位型では下垂指を呈する例が多い。MRIの頸椎症性の変化は軽微な例も多い。後骨間神経麻痺, 神経痛性筋萎縮症, 筋萎縮性側索硬化症が重要な鑑別診断となる。臨床症候 (筋力) と傍脊柱筋を含む針筋電図による障害分布の詳細な検討が, 最大の診断の手がかりとなるもので, 画像のみに頼ると容易に誤診する。神経筋電気診断医の実力が最も発揮される重要な疾患のひとつと言えよう。

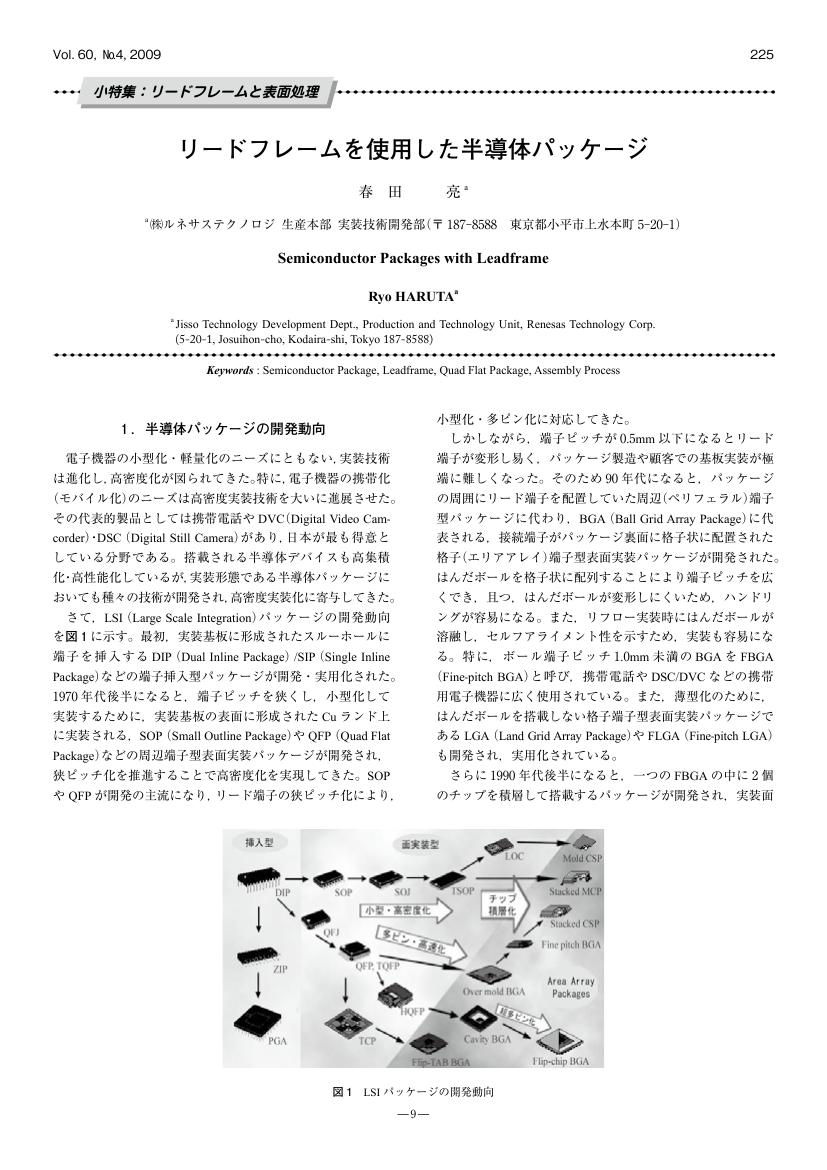

1 0 0 0 OA リードフレームを使用した半導体パッケージ

- 著者

- 春田 亮

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.225-225, 2009-04-01 (Released:2009-11-28)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 4 4

1 0 0 0 OA 協同学習における動機づけ調整方略尺度の作成

- 著者

- 梅本 貴豊 田中 健史朗 矢田 尚也

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.89.17217, (Released:2018-05-25)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 5

This study developed a motivational regulation strategies scale for cooperative learning, and examined the relationships among strategies, motivational factors, and engagements. First, a self-reported questionnaire with open-ended questions was administered to 261 undergraduates, and 46 items were developed for the motivational regulation strategies scale. Next, a self-reported questionnaire pertaining to these items was administered to 284 undergraduates. A factor analysis indicated a five-factor structure for motivational regulation strategies in cooperative learning. The results of a partial correlation analysis among these strategies, self-efficacy, and intrinsic value supported the construct validity of the scale. The results of multiple regression analysis indicated that behavioral engagement was positively correlated with strategies to enhance a sense of duty, self-efficacy, and intrinsic value. Emotional engagement was positively correlated with active interaction strategies, strategies for structuring learning activities, and intrinsic value, and was negatively correlated with strategies to enhance a sense of duty. The effect of motivational regulation strategies on cooperative learning is discussed based on the present findings.

1 0 0 0 OA 日本語版ケアギビング・システム尺度の作成と妥当性・信頼性の検討

- 著者

- 大久保 圭介

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.89.17211, (Released:2018-05-25)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 4

The Caregiving System Scale (CSS: Shaver, Mikulincer, & Shemesh-Iron, 2010) was recently developed measure designed to assess the individual differences in the caregiving internal working model. The purpose of the present study was to translate the CSS into Japanese (CSS-J) and evaluate its validity and reliability. To accomplish this, we conducted four studies. In Study 1 (n = 600), we translated the CSS and replicated its two-factor model based on confirmatory factor analysis. After that, in Study 2 (n = 315), we examined the correlations between the CSS and other variables for criterion-related validation. In Study 3 (n = 229), we determined that previous helping success or failure experiences influenced a person’s current anxiety and avoidance levels, as measured by the CSS-J. In Study 4 (n = 31), we examined the test-retest reliability of the CSS-J among some participants from Study 3. The results of these four studies confirmed the validity and reliability of the CSS-J. We concluded that the CSS-J is useful for studying the various aspects of helping and attachment theory.

1 0 0 0 OA 青年の時間的展望とアイデンティティ形成過程の5側面との関連

- 著者

- 石井 僚

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.89.16046, (Released:2018-05-25)

- 参考文献数

- 58

- 被引用文献数

- 3

This study investigated the relationship between time perspective and the five Dimensions of Identity Development (DIDS) among adolescents. Based on a dual-cycle model of identity formation, both the time perspective toward the past, present, and future and the time perspective profile were examined using questionnaire responses from 196 undergraduates. Multiple regression results showed that the future time perspective was mainly related to all DIDS; the past time perspective was related to the dimensions of exploration; and the present time perspective was related to the dimensions of commitment making. Cluster analysis revealed a Japanese-specific time perspective profile that was positive toward the future and present but negative toward the past. ANOVA results suggested that adolescents with a perspective profile that was positive toward all times or a profile that was negative toward the past had the most adaptive DIDS. Future studies will need to address the longitudinal relationship between time perspective and each dimensions of identity development.

1 0 0 0 OA 英吉利国〔ロン〕頓図

- 著者

- 春亭京鶴//〔文〕 芳虎//画,芳虎

- 出版者

- 〔藤岡屋慶次郎〕

- 雑誌

- 古登久爾婦里

- 巻号頁・発行日

- 1866

- 著者

- 石神 昭人

- 出版者

- 公益社団法人 日本ビタミン学会

- 雑誌

- ビタミン (ISSN:0006386X)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.4, 2017

- 著者

- 髙良 幸哉

- 出版者

- 日本比較法研究所 ; [1951]-

- 雑誌

- 比較法雑誌 (ISSN:00104116)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.119-130, 2014

本稿は,StGB176条4項1号の構成要件が, 行為者と被害者である児童が直接に空間的に接近しておらず,インターネットを介して露出行為を行った場合であっても,充足されるとした事案の検討である。 StGB176条4項1号は児童の「前で(vor) 」性的行為を行うことを規定しているが,ここにいう "vor" の概念については,行為者と被害者である児童の直接空間的な接近が重要なのではなく,当該行為を児童が知覚することが重要である,とすることが従来の判例の立場である。 本件は,インターネットのライブ映像配信システムによって,性的行為を中継する場合においてもこの立場が維持されることを示したものである。 本稿は,本件の検討を行い,かかる検討を通じ, 我が国におけるインターネットを介した児童に対する性的虐待と公然わいせつ型事案についても若干の検討を加えるものである。

1 0 0 0 <b>騒音振動公害のこれまで,これから </b>

1 0 0 0 道路交通騒音と遮音壁に関する動向

- 著者

- 長船 寿一

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.11, pp.704-709, 2017

1 0 0 0 小特集にあたって:交通騒音問題への対処のしかた

- 著者

- 橘 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.11, pp.694-695, 2017