2 0 0 0 OA 法律的な見地から見た宗教とテロリズム -オウム真理教集団を中心として-

- 著者

- 中島 尚志

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.223-228, 2002-12-20 (Released:2010-03-09)

- 著者

- 干川 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本特殊教育学会

- 雑誌

- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.261-273, 2015 (Released:2019-02-01)

- 参考文献数

- 67

- 被引用文献数

- 3

本研究の目的は、日本で標準化することを目指して、カリキュラムに基づく尺度(CBM)に関する研究動向を把握することであった。CBMは、米国では介入への反応(RTI)の流れの中で児童生徒の学習の進捗状況を把握するための有力な方法である。研究動向は、CBMの技術的な十分さの確立と活用とCBMの展開と限界の項目にまとめられた。CBMの活用としての研究動向は1)CBMの有効性とそのフィードバックのあり方、2)データ評価決定ルール、3)場による指導の効果の比較検討、4)通常の学級での取り組み、の観点から分類された。CBMの展開として、先行研究は新しい学習障害の認定の手立てと学級全体の進捗状況の把握の観点から紹介された。これまでの研究動向とわが国の現状を踏まえ、CBMの意義とわが国におけるCBMの標準化に向けた取り組みが提案された。

2 0 0 0 OA 難治性の有痛性外脛骨患者に対するFascial Manipulationの効果

- 著者

- 半田 瞳 中村 雄一 半田 学 竹島 憲一郎

- 出版者

- 日本徒手理学療法学会

- 雑誌

- 徒手理学療法 (ISSN:13469223)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.45-49, 2021 (Released:2021-11-11)

- 参考文献数

- 23

〔目的〕難治性の有痛性外脛骨に対し,Fascial Manipulation(以下FM)を実施したため改善効果を報告する。〔対象〕本症例はVeich分類Ⅱ型の有痛性外脛骨と診断され手術療法が検討された1症例とした。〔方法〕疼痛評価,足関節・後足部判定基準および歩行能力の評価を実施した。さらに,足部の形態測定としてアーチ高率および開張率を計測した。理学療法としてFMを実施した。〔結果〕足部の形態の変化はみられなかったものの,疼痛の軽減に伴い歩行能力が向上した。〔結論〕有痛性外脛骨に対する徒手療法としてFMは有用である可能性が示唆された。

2 0 0 0 OA 化学史のすすめ(<特集>化学教育における実験の役割とそのあり方)

- 著者

- 安田 徳太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.96-98, 1977-04-20 (Released:2017-09-22)

2 0 0 0 OA 「時計技術解説」クオーツ時計 - ⅩⅣ.GPS衛星電波時計 -

- 著者

- 馬場 教充

- 出版者

- 一般社団法人 日本時計学会

- 雑誌

- マイクロメカトロニクス (ISSN:13438565)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.220, pp.71-87, 2019-06-15 (Released:2021-08-02)

- 参考文献数

- 11

2 0 0 0 OA 地域包括ケアシステムの現状と課題

- 著者

- 北島 佳苗

- 出版者

- 日本経営品質学会

- 雑誌

- 日本経営品質学会誌 オンライン (ISSN:18804365)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.61-68, 2022 (Released:2022-01-15)

2 0 0 0 OA 我が国の社会医学における因果関係論の構築を目指して

- 著者

- 津田 敏秀 馬場園 明 三野 善央 山本 英二 宮井 正彌 茂見 潤

- 出版者

- The Japanese Society for Hygiene

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.462-473, 2000-07-15 (Released:2009-02-17)

- 参考文献数

- 49

As a condition to achieving an agreement of recognition on the causal relationship in medicine, we firstly explained Hume's problem and counterfactual model. We, however, emphasized that we believe in the existence of causality on medical issues in our daily lives. Therefore, we illustrated conditions when we usually believe in causality. On the other hand, we criticized two well-known key phrases, “lack of mechanism in epidemiology” and “black box in epidemiology”, which have often been used in Japan for skeptic viewpoints against epidemiologic methods even if epidemiology is often used to elucidate a causal effect in medicine in the world. We emphasized that a priori determinations of levels for inference of mechanism is necessary. And, the level and feature of mechanism should be defined in concrete expressions. After explanation of these basic concepts, we mentioned a classic view on specific diseases and non-specific diseases which have not been sufficiently discussed enough yet in Japan. As an example, we used the statements in the Japanese Compensation Law for the Health Effect by Environmental Pollution. In Japan, the classification of these diseases has been confused with that between manifestational criteria of diseases and causal criteria of them. We described the basic concepts to illustrate the causal relationship between non-specific disease and its exposure by using attached figures. Actually, we cannot recognize disease occurrence as a specific disease for several reasons. We indicated that we can recognize the magnitude of effect by causal relationships in medicine as a quantitative continuous variable.

2 0 0 0 OA 初心者の写真創作における“表現の自覚性”獲得過程の検討 他者作品模倣による影響に着目して

- 著者

- 石黒 千晶 岡田 猛

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.90-111, 2013-03-01 (Released:2014-11-20)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 4

The creation of a work of art is indicated to result from expressive awareness,achieved as the artist matches images and methods. This study examined how novices, who tend to produce artistic expressions reproductively, acquire such expressive awareness over several weeks of practice of photography. We conducted case studies with two con-ditions: 1) one participant took photographs and reflected on her own work; 2) one participant imitated eminent works of creative expression in the domain and reflected on her own work. The results showed that the participants acquired expressive aware-ness in both conditions, but the scope of the expressive awareness was different. The participant who practiced only reflection on her own work started to focus on precise methods of expression, while the participant who practiced imitation as well as reflec-tion started to produce creative expressions and tried consciously to control her creative processes. The findings of this study are potentially useful for developing educational practice in art schools.

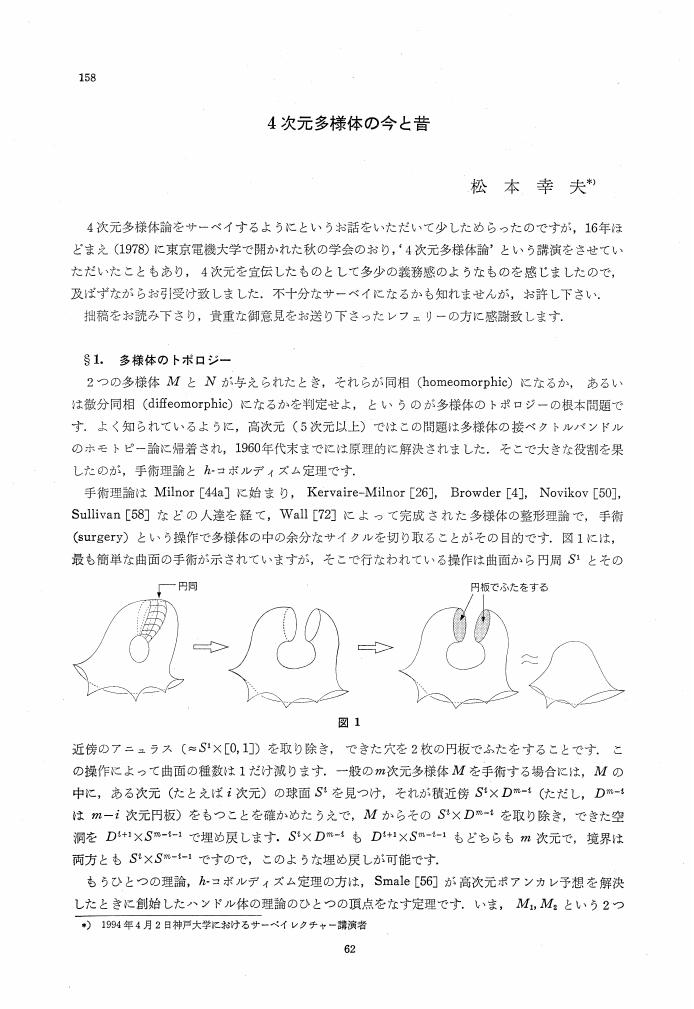

2 0 0 0 OA 4次元多様体の今と昔

- 著者

- 松本 幸夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.158-175, 1995-05-15 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 80

2 0 0 0 OA 線毛性粘液結節性乳頭状腫瘍との鑑別が困難であった線毛を有する肺粘表皮癌の1例

- 著者

- 宮原 隆成 赤羽 順平 村元 美帆 山中 美和 上原 魁 上原 剛 山田 響子 横関 万里

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会

- 雑誌

- 気管支学 (ISSN:02872137)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.392-397, 2020-09-25 (Released:2020-10-16)

- 参考文献数

- 15

背景.線毛を有する腫瘍は一般に良性とされている.症例.33歳男性.当院人間ドック胸部CTにて,右上葉に9 mm大の結節影を指摘された.胸部CTでの経過観察15か月後,腫瘍径は変わらなかったが,気管支鏡検査を行った.線毛を有する気管支上皮を認め,基底細胞様細胞が増生し乳頭状構造を形成していた.線毛性粘液結節性乳頭状腫瘍が疑われ,人間ドック33か月後,胸腔鏡補助下右肺S3区域切除が施行された.切除標本における免疫染色では粘表皮癌との鑑別も困難であったため,粘表皮癌に特有のMAML2遺伝子検索を行い,遺伝子異常を認めたため,粘表皮癌と診断した.結語.亜型が存在する腫瘍では時に診断が困難である.免疫染色のみならず遺伝子検査の併用が診断に有用である.

2 0 0 0 OA 術前栄養指標に基づいた後期高齢者膵癌切除例の周術期成績

- 著者

- 森川 孝則 石田 晶玄 水間 正道 有明 恭平 川口 桂 益田 邦洋 大塚 英郎 中川 圭 亀井 尚 海野 倫明

- 出版者

- 日本外科代謝栄養学会

- 雑誌

- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.30-36, 2022 (Released:2022-03-15)

- 参考文献数

- 16

[目的]術前栄養学的指標の高齢者膵癌切除例の術後成績への影響について後方視的に検討した. [対象・方法]対象は2007年1月~2020年6月に切除術を行った膵癌症例549例, うち75歳以上の後期高齢者は122例であった. 栄養指標として小野寺のprognostic nutritional index (PNI) およびCONUT値を用いた. [結果]非後期高齢者と比較すると後期高齢者は, 高血圧併存例, 術前化学療法非施行例が有意に多く, PNIが有意に低値であった. 反面, 外科治療として膵尾側切除が多く, 門脈合併切除率, 手術時間, 出血量が有意に低値であった. 術後肺炎は後期高齢者が有意に多く, 全生存率も有意に低値であったが, 無再発生存率では差はなかった. 後期高齢者群のみで検討すると, PNIおよびCONUT値にて栄養障害を示す症例は, 在院死亡の危険因子であった. [結語]後期高齢者膵癌の外科治療は, 手術侵襲が軽減され, 安全に行われていた. しかし術前の栄養障害は在院死亡の危険因子であり, 栄養不良例は対策を講ずる必要がある.

2 0 0 0 OA 逆SSTの可能性 新しい支援のための対話的当事者理解の試み

- 著者

- 渡辺 忠温 大内 雅登 赤木 和重 川田 学 引地 達也 山本 登志哉

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第63回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.90-91, 2021 (Released:2021-08-25)

2 0 0 0 OA 運動時におこる腹痛に関する実験的研究

- 著者

- 今野 道勝 豊田 章

- 出版者

- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.4, pp.173-180, 1971-12-01 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 10

I. Aim and MethodThe cause of the stabbing pain in the side during exercise is not definitely known for the physiologist cannot be sure its appearance when he is prepared to study it. Therefore, in order to reveal the cause of this abdominal pain, the authors carried out first an investigation, then, on the basis of the result of the investigation, made attempt to induce the pain in the two series of experiments without any drug, balloon and so on.In the investigation, the questionnares were distributed to the 200 young male athletes to know about their experience of the abdominal pain during exercise and about the relations between the pain and weather, physical condition, kind of exercise and eating-exercise time interval.In the first series of experiments, eight healthy male students have not the history of an alimentary disorder were selected as the subject. Each subject came to the laboratory after fasting for eight and over hours, then they were loaded one of the two intensities of running on a treadmill in accordance with the procedure as showed in Tab. 1.In the second series of experiments, six of the eight subjects of the first series of experiments were selected as the subject for they complained the pain during running which carried out immediately after drinking or eating. Each subject was loaded walking on a treadmill and cycling on a bicycle ergometer in accordance with the procedure as showed in Tab.2. And this cycling requires about the same oxygen cost as the running at 240meters per minute.The test meal was consisted of baked egg (200g), fish ham (50g), raw cabbage (50g) and boild rice, and before the drinking or eating, each subject was advised to take water or boild rice as much as possible.When the subject complained the pain during exercise, the exercise was stopped about one minute later.II. Result and Conclusion.The pain was found 24 cases during running and only one case during cycling. In 72% of these 25 cases, a great deal of abdominal gas and excreta was found, and in 42% of 31 cases which were not found the pain, a great deal of abdominal gas and excreta was also found. Most of regions of the pain were middle and lower abdomen (80%), and specially in the experiments carried out relatively short time after eating, most of regions of the pain were left side abdomen (86%) .As for the time interval between the eating and exercise, the shorter the time interval, the higher rate of the pain was found.In every case, the pain stopped within seven minutes after exercise and any effect on the body was not found.From the result described above, it may conclude that the staple causes of the abdominal pain during exercise are (1) the abdominal gas or excreta is concentrated locally in the stomach or intestin by the movement of the body during exercise and distends the diaphragm or intestin, and (2) the stomach or intestin which is enlarged by the substances is rocked and tossed by the movement of the body during exercise and stimulates physically or chemically (local anaemia) to the mesentery or interior organs and so on.

2 0 0 0 OA 第6講ゴムは充てん剤で強くなる充てん補強の化学

- 著者

- 編集委員会

- 出版者

- 一般社団法人 日本ゴム協会

- 雑誌

- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.11, pp.424-428, 2003 (Released:2007-05-28)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3

2 0 0 0 OA 児童・生徒における肥り痩せの意識

- 著者

- 植竹 桃子 松山 容子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.83-91, 1994-01-15 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

成人に至る以前のどの時期に, 近年著しくみられるスリム志向が成立してくるのかを明らかにするために, 小学4年生から高校2年生までの男女の児童・生徒, 合計2,673名に対して, 肥り痩せの意識についての質問紙調査を行った.主な結果は, 以下の通りである.1) 女子では, 身長が高く体重が軽いことを望むスリム志向が, 中学生以降に明確になる.男子では, 女子よりも遅れてスリム志向が現れるが, その度合は女子ほど強くなく, 内容的にも体重よりも身長が高いことを望む高身長志向の傾向が認められる.これらの志向には, 身長, 体重はもとより, 身体の様々な部位に対する意識も関与している.2) 身長・体重に対する留意度と衣服の選択法との関係から, 若年成人と同様に, 肥り痩せの意識と自分の外観を重視するおしゃれ感との結びつきが認められた.3) 成人にみられるような肥り痩せについての偏った意識をもつことを予防するためには, スリム志向が成立するまでに至っていない小学校の比較的早い学年時に, スリム志向を見直す機会を与えることが必要だと考えられる.

2 0 0 0 OA 「移民国家化」と主権をめぐる危機の諸相 ―憲法学の視点から―

- 著者

- 東 裕

- 出版者

- 憲法学会

- 雑誌

- 憲法研究 (ISSN:03891089)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.73, 2020 (Released:2020-11-05)

2 0 0 0 OA 対話状況における聞き手の相づちが対人魅力に及ぼす効果

- 著者

- 川名 好裕

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.67-76, 1986-08-20 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 5 5

本研究の目的は, 対話状況において聞き手が話し手に与える相づちや, うなずきと言った社会的強化が, 相互の対人魅力にどのような影響を及ぼすものであるかを調べることであった。40人の大学生が, 自分の作った話をする話し手の役割か, その話を聞く聞き手の役割のどちらかを演じた。話し手と聞き手との対人的認知の違いを対照するために, 各々の被験者は, 終始それぞれの役割を演じた。話し手は二人の別の聞き手に, 同じ話を同じ調子でした。聞き手のうちの一人は, 相づちや, うなずきなどの社会的承認を与えて話し手の話を聞いた。もう一人の聞き手は, そうした社会的強化を話し手に与えずに話を聞いた。聞き手の方も, 二人の話し手の話を聞いたが, 一人の話し手には社会的強化を与え, もう一人の話し手には社会的強化を与えなかった。実験の結果, 明らかになったことは次の4点である。1. 話し手は, 相づちのある聞き手の方を, 相づちのない聞き手より好意的に評定した。2. 聞き手は, 自分が相づちを打った話し手の方を, 相づちを打たなかった話し手より, 好意的に評定した。3. 相づちの有無の違いによって変化する対人魅力特性は, 感情的・社交的魅力であり, 知的・道徳的魅力ではなかった。4. 対話状況においては, 話し手の方が, 聞き手より対人感受性が敏感であることも明らかになった。また, 多次元展開法が多変量の従属変数を全体的にかつ視覚的に表わすのに有用であることが示唆された。

2 0 0 0 OA 交換移植制度におけるドミナントマッチングの適用可能性

- 著者

- 臼井 颯汰 栗野 盛光 大藤 剛宏 繁野 麻衣子

- 出版者

- 公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

- 雑誌

- 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 (ISSN:13498940)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.1-21, 2022 (Released:2022-03-04)

- 参考文献数

- 26

臓器移植は,他の救命手段のない患者に,他者の健康な臓器と取り替えて機能を回復させる医療である.臓器移植は治療のための最終手段であり移植数を増やすことは重要な課題であるが,臓器を提供するドナーがいても医学的制約と社会的制約により移植不可能なことがある.社会的制約の克服方法の一つに交換移植(ドナー交換移植)があり,交換移植のシステムを導入している国も複数ある.交換移植のなかでも,レシピエントとドナーの2組の間でドナー交換をする循環型は非2部グラフ上のマッチングとして表現できる.移植数を増やすという目的に従うと,安定性の概念を大域的に拡張して要素数の多いマッチングを含むポピュラーマッチングによる交換が一つの方法となりえる.そこで,本研究では,交換移植のシステムとしてポピュラーマッチングのなかで要素数が最大のドミナントマッチングに着目し,ドミナントマッチングを求める発見的解法を示し,その方法を用いて肺移植を対象にシミュレーションをおこなう.

2 0 0 0 OA 統合失調症患者の禁煙認識と禁煙阻害因子 ─ 禁煙支援のための課題を考える ─

- 著者

- 新田 真由美 板山 稔 天谷 真奈美

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.5, pp.5_31-5_40, 2011-12-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 26

精神疾患をもつ患者の喫煙率は健常者より多いにもかかわらず,積極的な禁煙指導は少ない現状がある。本研究は,統合失調症をもつ患者の禁煙認識や禁煙阻害因子に着目し,よりよい禁煙支援方法を考察するための研究である。研究期間は平成20年5月7日から平成20年5月31日。研究対象者は病院の外来およびデイケアに通院する喫煙中の統合失調症患者16名であった。半構造化面接を行い,分析にはKJ法の手法を用いた。結果,統合失調症患者の禁煙認識と禁煙阻害因子を説明する10のグループが導き出された。統合失調症患者の禁煙認識は,「喫煙者として社会のなかで窮屈さを感じている」などであった。また,禁煙阻害因子は,「日常生活を送るなかで,タバコが日々の営みの支えや,潤い,楽しみ,さらには達成感を与える役割を果たしている」などであった。禁煙を支援する際には,QOLを高める介入や社会からのはたらきかけ,禁煙の目的の設定などが重要であると考えられた。

2 0 0 0 OA 五島連系送変電システム —長距離交流ケーブル送電系統の課題と対策—

- 著者

- 大塚 信也 御手洗 茂 原 知輝 山口 浩平 東小路 政史

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.6, pp.340-343, 2009-06-01 (Released:2009-06-01)

- 参考文献数

- 2

本記事に「抄録」はありません。