1 0 0 0 琵琶湖, 瀬田川, 流入河川水および堆積物中のリンの形態

1 0 0 0 OA 周期的な腹痛·発熱を主訴としMEFV遺伝子変異を認めた家族性地中海熱の成人発症1親子例

- 著者

- 荒木 寛司 小野木 章人 井深 貴士 森脇 久隆

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.3, pp.427-431, 2010 (Released:2010-03-05)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 1

28歳男性.家族歴として父に30年前より原因不明の反復する腹痛·発熱発作.現病歴,約1年前より1~3カ月に1回,数日から1週間で自然軽快する腹痛·発熱発作あり,血液検査でCRP,白血球増多を認めた.全身CT,上下部消化管内視鏡にて異常なし.MEFV遺伝子検査にて患者と父にE148Qヘテロ/M694Iヘテロの遺伝子異常を認め家族性地中海熱と診断.コルヒチン(1mg/日)の投与にて症状は消失した.

1 0 0 0 IR デカルトの誤謬論 : 物質の現象学のために

- 著者

- 福居 純

- 出版者

- 一橋大学

- 雑誌

- 一橋論叢 (ISSN:00182818)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.3, pp.231-248, 1975-03-01

論文タイプ||論説

1 0 0 0 OA かんそう ちいき に おける salt balance に ついて : 応用地質

- 著者

- しばさき たつお くまざわ しげる

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.82, 1975-03-25

1 0 0 0 精神分裂病者の情動表出と情動体験に関する研究

- 著者

- 重橋 のぞみ (2003) 武藤 のぞみ (2002)

- 出版者

- 九州大学

- 雑誌

- 特別研究員奨励費

- 巻号頁・発行日

- 2002

情動表出に問題を持つ統合失調症者(以下SC)について臨床実践を用いて検討した。以下、交付申請書の研究実施計画(研究1〜3)に対応させ、今年度の実績を報告する。「研究1」長期入院中のSCに対し、心理劇の関わりとSCの自発性・非言語的情動表出との関係を検討した。セッションの評定とセッションの特徴を分析した結果、過去に実体験があるなじみやすい場面、親和性のある場面、過去の大切な思い出を取り扱った場面において他者に了解可能な適切な情動表出が増すことが示された。(日本心理劇学会第9回発表論文集掲載;2003)。現在、発表内容を論文へまとめ、投稿の準備中である(情動の平板化ある統合失調症者の自己表現と自発性を促すテーマおよび場面設定の特徴;投稿準備中)。なお、心理劇における情動表出評定スケールついて前年度の学会発表を修正し投稿、受理された(心理劇研究印刷中;2004)。「研究2」SSTにおけるSCの会話から情動表出のあり方を検討した。その結果、スキルを習得するだけではなく、安心して自己表現できる場をグループが提供し、体験を伴えるロールプレイ場面を行うことにより、非言語情動表出の適切性が増すことが示された(第23回日本心理臨床学会2004:発表予定)。「研究3」SCの就労支援に対する具体的援助を通し、生活の場におけるSCの情動表出および臨床援助のあり方を検討した。その結果、SCの主体性を重視し、等身大の自己認識を促す関わりが情動表出および就労問題への取り組み方に影響を示す事がわかった(第27回九州集団精神療法研究会発表論文集掲載;2004)。実証研究も継続し、VTR視聴場面におけるSCの情動表出・情動体験について情動平板化の程度の違いから比較を行った(統合失調者の情動平板化が情動表出と情動体験に与える影響:心理学研究修正査読中)。また健常者とSCの情緒的な刺激の受け止め方、情動体験のあり方について検討し(第68回日本心理学会;2004発表予定)、SCは否定的情動体験に健常者は肯定的情動体験へ反応しやすいことが示された。

- 著者

- 今 昭宏

- 出版者

- 医道の日本社

- 雑誌

- 医道の日本 (ISSN:02876760)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.7, pp.103-106, 2008-07

- 著者

- 中川 一 高橋 保 里深 好文 川池 健司

- 出版者

- 京都大学防災研究所

- 雑誌

- 京都大学防災研究所年報 (ISSN:0386412X)

- 巻号頁・発行日

- no.44, pp.207-228, 2000

- 被引用文献数

- 6

1 0 0 0 OA 高過冷却下で存在する蒸気膜の安定性に関する研究

1 0 0 0 OA 感染特異的遺伝子発現ネットワークからの新展開

- 著者

- 安倍 裕順 相川 知宏 中鉢 淳 宮腰 昌利 丸山 史人

- 出版者

- 日本細菌学会

- 雑誌

- 日本細菌学雑誌 (ISSN:00214930)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.539-546, 2014-08-29 (Released:2014-09-02)

- 参考文献数

- 26

病原菌の遺伝子発現に関する研究は宿主環境を模倣したin vitro の解析を中心に行われ, 新規病原性遺伝子の発見や遺伝子発現制御ネットワークの詳細を明らかにしてきた。さらに, 近年のゲノム解析技術の進歩により病原菌感染時に特異的な網羅的遺伝子発現解析が可能になった。現在, 免疫応答や常在菌叢の変化など感染経過に伴う宿主環境の変化に病原菌がどのように応答し, 感染成立に必要な病原性遺伝子の発現はどう行われるのか, 病原菌による感染成立の全体像を正確に理解する研究が精力的に進められている。そこで, 本稿では感染環境中での病原菌の遺伝子発現に注目した最新の研究やこれを進めるうえで有用な成果を紹介する。

1 0 0 0 建築家・武田五一と京都近代の都市景観

本研究の目的は「関西近代建築の父」と称されながら、建築史学の分野で「代表作がない」「没個性的である」「様式的一貫性がない」と評されがちであった京都大学工学部建築学科初代教授・武田五一(明治5?昭和13年)の建築作品とその思想を、「京都都市景観の形成」という観点から再評価することにある。そして、京都近代の都市形成の原点である武田の事例を考察することで京都市の景観施策の是非を検討することを目的とした。本研究では、まず武田が設計(設計指導あるいは競技の審査をつとめた)した橋梁、官庁、大学、商業ビルなど公共性が高く近代都市のランドマークとなった建造物と同時代の建築家のよるそれとの比較検討を行い武田作品の特質を考察した。武田建築の基本的な特色として陰影の浅い、グラフィカルな外観の構成とベージュや灰色の押さえた色彩が指摘された。そのため種々雑多な色柄形の建造物が入り交じる現代都市において埋没した印象を与えることが確認された。ついで、武田自身の著作、論文、建築作品、競技設計の審査を行った評価の観点に、時代を先取りした、単一の建築作品を越える「周囲(環境)との調和」への志向が確認された。武田の時代に描かれた風景画作品を分析することで建造物の「地」となる京都のイメージを抽出した。その上で都市景観を構築する建造物として武田作品の再評価を試みた。しかし、洋画黎明期の画家たちが描いた京都の街のイメージ、つまり淡く明るい土の色、陰影の浅い東山の山並み、浅瀬の鴨川、そこに点在するランドマークとしての歴史的建造物を背景に置くとき、逆にその「没個性」が現代の京都市景観施策を先取りする環境との調和を目指した結果であると評価される。そして、橋梁が建築物よりいっそう景観構築の規矩となるという武田の思想は、都市内の水運が廃れ、橋梁が道路の延長になってしまった現代都市において看過されてきたが、京都市景観施策に是非とも考慮すべき点であることを主張したい。

1 0 0 0 IR 近代小説に描かれた房総 : 青木健作と成田中学校

- 著者

- 坂本 哲郎

- 出版者

- 千葉大学

- 雑誌

- 語文論叢 (ISSN:03857980)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.35-44, 1972-03-01

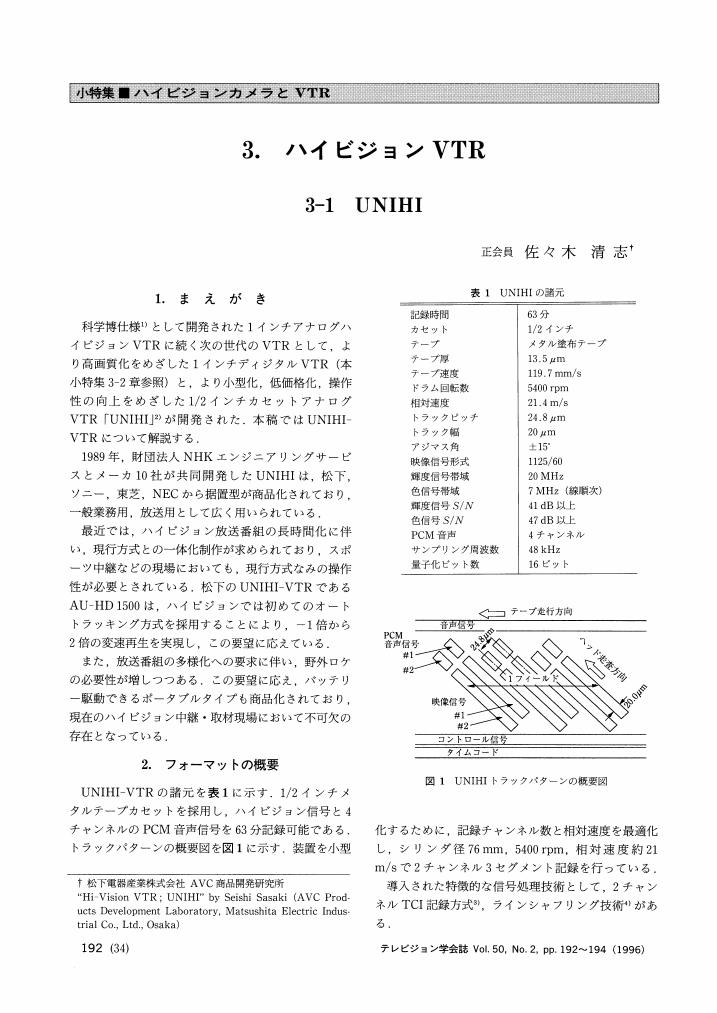

1 0 0 0 OA 3. ハイビジョンVTR

- 著者

- 佐々木 清志

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.192-194, 1996-02-20 (Released:2011-03-14)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 中村 晋

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.5, pp.361-364,414-41, 1971

- 被引用文献数

- 1

Pancreatin は散剤として, また合剤として錠剤中にも含まれ, 広く調剤に使用されるごくありふれた消化剤であるが, 著者は最近これによって惹起されたと考えられる職業性アレルギー症に1例を経験し, アレルギー学的検索を試みたのでその成績を報告した.症例は46才の男子, 某病院の薬局長, 1949年以来薬剤師として勤務しているが, 1955年より薬局調剤室で Pancreatin の調剤をすると鼻汁, くしゃみ, 呼吸困錠をきたし, 過去3回喘息発作をみたと訴えて最近われわれのAllergy Centreを訪れた.患者は休暇や出張で仕事から離れると調子が良いといい, 1960年 Festal 難を内服した時に著明な腹痛("腹が煮え返るような")をきたしたという.著明な末梢血好酸球増加はみられなかったが鼻汁中好酸球増加を認めた.Routine に行なう吸入性抗原液による皮内反応はすべて陰性であった.そこで無菌化した Pancreatin 溶液による scratch-patch test, 点鼻試験, 吸入誘発試験, PK反応を試みたところ陽性を呈した.そして pancreatin 液による皮内反応では著明な陽性反応があらわれ, 喘息発作, 結膜充血および蕁麻疹の如き全身症状を続発した.以上の病歴ならびにアレルギー学的検索成績から本症例は pancreatin により惹起された職業性アレルギー症と考えられた.著者は薬剤師や製薬会社の社員の間にも種々の職業性アレルギーが存在する可能性を指摘し, この問題を検討する必要性を強調した.

1 0 0 0 工場建築で基礎を築く

- 著者

- 東畑 謙三 藤森 照信

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.1255, pp.12-16, 1987-01-20

1 0 0 0 OA イソクズガニの体表に付着したベニクラゲ(ヒドロ虫綱, 花クラゲ目)のポリプ

- 著者

- 久保田 信

- 出版者

- 日本生物地理学会

- 雑誌

- 日本生物地理学会会報 (ISSN:00678716)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.125-127, 2013-12-20

In middle of March, 2013 tiny Turritopsis polyps were found on a body of a crab Tiarinia cornigera for the first time from Shirahama, Wakayama Prefecure, Japan. Several zooids were cultured for several months, then many Turritopsis medusae were released from well-developed colonies. Young medusae can rejuvenate to the polyp soon.

- 著者

- 吉澤 一巳 益田 律子 井上 哲夫 木本 陶子 福田 恵子

- 出版者

- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会

- 雑誌

- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.474-477, 2009-09-25 (Released:2011-09-01)

- 参考文献数

- 7

フェンタニル貼付剤を使用し,内服が困難であったがん性疼痛患者の突出痛の治療に,携帯型ディスポーザブル患者自己調節鎮痛 (patient-controlled analgesia:PCA)用注入ポンプを用いた間歇 PCAを行い,良好な効果を得たので報告する.間歇PCAによる1回ボーラス投与量は,フェンタニル1日量の5%のオピオイド換算量(モルヒネまたはフェンタニル)を,経静脈あるいは経皮下に投与した.ボーラス投与には,ケタミン(1-3 mg)を併用した.至適ボーラスのオピオイド用量は,痛みの強さ,鎮静度ならびに患者満足度により評価し,投与量を適宜増減して決定した.対象患者は16名で,フェンタニル貼付剤2.5-60 mg/72 hrを用いていた.間歇PCAの至適ボーラスのオピオイド換算用量は,フェンタニル貼付剤の1日量の平均5.8±1.9%(平均値±標準偏差)であった.以上の結果より,オピオイド鎮痛薬と少量ケタミンとの併用による間歇PCAは内服困難患者の突出痛の治療として有用であると考えられた.本法は患者満足度の向上,滴定投与による至適投与量決定にも大きく貢献した.

1 0 0 0 OA フェンタニル貼付剤による色素沈着

- 著者

- 柴原 弘明 世古口 英 竹下 祥敬 鈴木 伸吾 森本 美穂 稲熊 幸子 森 陽子 工藤 壽美代 太田 由美 西村 美佳 植松 夏子 今井 絵理 西村 大作

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.523-528, 2013 (Released:2013-06-29)

- 参考文献数

- 10

【緒言】フェンタニル貼付剤による色素沈着の報告は現在までにみられない. 【症例】43歳, 男性. 直腸がん術後再発に対して, セツキシマブ+イリノテカン療法後, パニツムマブ+FOLFIRI療法を施行した. がん疼痛に対して, フェンタニル貼付剤(フェントス®)投与し, 再発部位に後方からの放射線療法を行った. 経過中, 胸部と腹部のフェンタニル貼付剤の貼付部位に色素沈着がみられた. 貼付中止後, 4カ月でほぼ消失した. 【考察】色素沈着の機序として, フェンタニル貼付剤による接触皮膚炎後の炎症後色素沈着である可能性が高い. 正確な機序の解明のためには, パッチテスト・皮膚生検が望ましい. 【結論】フェンタニル貼付剤投与時には, 色素沈着に留意する必要がある.

1 0 0 0 OA 少量のモルヒネ追加により疼痛が軽減したフェンタニル耐性のがん性腹膜炎による腹痛の2症例

- 著者

- 高田 正史 北條 美能留 上園 保仁 澄川 耕二

- 出版者

- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会

- 雑誌

- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.160-164, 2008-05-25 (Released:2011-12-01)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 2

フェンタニル単独で除痛が困難であったがん性腹膜炎による腹痛に対して,少量のモルヒネを追加し,腹痛が著減した2症例を報告する.症例1は15歳の女児で,卵巣癌の腹膜播種による腹痛に対して最初の3カ月間はフェンタニル300μg/日で良好な鎮痛が得られていた.その後,腹痛が増強したので1週間で持続フェンタニルを2,400μg/日まで増量し,フェンタニル100μg/回のレスキューを16回/日使用し,ケタミンを併用したが,腹痛はまったく軽減しなかった.モルヒネ(50 mg/日)の持続静脈内投与を追加した後に,腹痛は著減した.症例2は33歳の女性で,胃癌の腹膜播種による腹痛に対して,フェンタニルの持続投与を2週間で9,600μg/日まで増量し,フェンタニル200μg/回のレスキューを25回/日使用し,ケタミンを併用したが,鎮痛効果不十分であった.モルヒネ(150 mg/日)の持続静脈内投与を追加した後に,腹痛は著減した.2症例では,フェンタニルへの耐性が発現していたと考えられた.

- 著者

- 石川 義継 鳥越 桂 平賀 一陽 福田 貴介 渋谷 鉱 高地 明

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.381-383, 2012 (Released:2012-07-05)

- 参考文献数

- 6

非オピオイドや弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な癌性疼痛や慢性疼痛の患者に,フェンタニル貼布剤を用いた鎮痛が行われる.今回,常用中のフェンタニル貼布剤(デュロテップ®MTパッチ)8.4mg/3日を手術直前に剥離後,6時間を経て退薬症状が生じた症例を経験した.術後(剥離6時間後)に多呼吸や頻脈,発汗過多といった退薬症状が出現した.フェンタニル持続静注を2日間行い治療した.低体温による皮膚血流低下,全身状態不良や術中出血量の程度により血清フェンタニル濃度低下をきたした可能性がある.フェンタニル貼布剤常用患者では,剥離後早期に退薬症状が出現する可能性もあるため,周術期管理に注意を要する.