2 0 0 0 OA 舞踊人類学の研究方法論

- 著者

- 宮尾 慈良

- 出版者

- 日本スポーツ人類学会

- 雑誌

- スポーツ人類學研究 (ISSN:13454358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, no.5, pp.1-18, 2004-03-31 (Released:2011-06-08)

- 参考文献数

- 76

2 0 0 0 OA 双胎出産届出と迷信

- 著者

- 上村 桂

- 出版者

- The Japanese Society of Health and Human Ecology

- 雑誌

- 民族衛生 (ISSN:03689395)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.59-65, 1975 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 7

The twinning rates in 46 Prefectures of Japan were calculated from the vital statistic data in the period 1955.1959. The zygosity of twins was estimated by the Weinberg's differential method. The twinning rates increased from a low level in the southwest of Japan to a high level in the northeast. The tendency was more definite in the dizygotic twinning rate than in the monozygotic one. In old times of Japan, there had been a superstition of abhorring twin births . To investigate whether the tradition has been transmitted down to the postwar time or not, correlation-coefficients between the twinning rates of 46 Prefectures and their parameters which might affect the registration of twin births were figured out . The mediate parameters were the decreasing magnitude of the crude birth rate in the year of "Hinoe-Uma", the proportion of the delayed registrations of live births to total ones, the percent of the unlike-sexed-to total twins, and the proportion of the stillbirth-to live-birth twins . No result supported the fact that the superstition has affected the registration of twin births in the postwar era of Japan. Relationship between the twinning rate and the maternal age at birth was also analyzed during 19601967 in Japan. Although the monozygotic twinning rate seemed to have no relation, the dizygotic one showed a high maternal age dependence. The tendency was analogous to those reported in other ethnic groups. The author express his appreciation to Dr. G. Watanabe for his advice .

2 0 0 0 OA 整数論の近年のいくつかの進展をふりかえって

- 著者

- 加藤 和也

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.413-428, 2017-10-25 (Released:2019-10-26)

- 参考文献数

- 21

2 0 0 0 OA 浜松市における餃子の移植・普及に関する地域学的考察

- 著者

- 齋藤 鮎子

- 出版者

- 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2012年 人文地理学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.96-97, 2012 (Released:2013-12-17)

B級グルメとしての浜松餃子がいかに発祥し、定着・普及したかを地域社会との関わりから考察する。

2 0 0 0 OA 明治神宮造営において構想された風致の空間的要素と設計思想の転換

- 著者

- 水内 佑輔

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究(オンライン論文集) (ISSN:1883261X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.50-61, 2019-08-28 (Released:2019-09-17)

- 参考文献数

- 109

It is believed that there is a deep connection between shrine and forest. Meiji Jingu’s forest that was settled in 1920, is famous for being created to aim for completion after 100 years along with the thoughts of forest ecology. This is a historical study to explore the process of the construction of the Meiji Jingu and its planning philosophy focusing on its forest. This study conducted by collecting and using primary sources such as minutes and drawings, and was proceeded by considering both discourse and physical plan. As a result, the following were clarified. Not only the forest but also the water system and landform, especially, the behind of shrine buildings were conceived as the spatial element to produces the landscape experience in Meiji Jingu, and the ideas were derived from Ise Jingu and Nikko Toshogu shrine. Then, process of the development of the physical plan in Meiji Shrine construction were visualized. In addition, that the planning theory of shrine forest before that had been inconsistent with the conventional idea and situation, and the less of expense of the forest management were the reason for the change in the planning concept of the Shrine forest.

2 0 0 0 OA 意味の社会的次元 ─意味の理論はいかなる必然性のもとで社会の理論でもあるのか?─

- 著者

- 大澤 真幸

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.23-42, 1990-04-01 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 3

我々にとっては、任意の事物・事象は「意味」を帯びたものとして現象する。(1)最初に、我々は、意味についての現象学的な規定から出発し、意味に対する志向性が、一種の選択の操作として記述できることを示す。選択の操作は、異なる可能性の排除と保存によって特徴づけられる。すなわち、ある特定の「意味」において対象の同一性が規定されたとき、対象の他なる同一性は排除されると同時に、可能なるものとして保存されてもいるのだ。(2)ついで、我々は、意味の概念と情報の概念を区別することによって、意味に向けられた選択の操作が、自己準拠的な構成を取らざるをえないということを明らかにする。このことは、対象の同一性が意味を通じて決定されるとき、同時にその対象が所属する世界の同一性が指し示されていることを含意している。しかし、世界と自己準拠的な選択の操作は、その根本的な単一性(孤立性)のゆえに、同定不可能なものにみえる。というのも、我々は、選択の操作や世界がまさにそこからの区別において存在するような「外部」を、積極的に主題化することができないからだ。(3)そこで、我々は、分析哲学が提起した、「志向的態度(信念)についてのパラドックス」を検討する。志向的態度についての言明は、意味を規定する選択の操作を言語的に表示するものである。我々の解釈では、パラドックスは、他者が存在するときそしてそのときのみ、世界や選択の操作の同定を可能ならしめる「外部」が、構成される、ということを含意している。したがって、意味は、ただ、他者の存在を根源的な事実として認める理論の中でのみ、正当に論ずることができるのだ。言い換えれば、意味は、本質的に社会的な現象なのである。

2 0 0 0 OA 難消化性デキストリンと料理におけるスープベースとの相性に関する調査

- 著者

- 野坂 隆文

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成28年度大会(一社)日本調理科学会

- 巻号頁・発行日

- pp.156, 2016 (Released:2016-08-28)

【目的】食を通じた健康志向が高まる日本では,難消化性デキストリンを健康成分として用いた健康食品が多数開発されている。現状では,特定保健用食品や機能性表示食品として清涼飲料水等の飲料に用いられることが多く,その反面,調理加工品での使用や、調理に直接用いるケースは余り多くはない。本調査では、日本料理・西洋料理のベースとなる4つのスープと難消化性デキストリンとの相性を調査し,これらと組み合わせた新たな健康食品の検討,並びにその特性を活かした調理ツールとしての難消化性デキストリンの利用方法を検討する。【方法】日本料理のベースとして,味噌汁とすまし汁,西洋料理のベースとして,チキンブイヨンとフュメドポアソンを試料とし,一般的な使用例に基づき,スープベース2.5Lに対し,難消化性デキストリン125gを溶かした。本校栄養士科の生徒計51名を対象に,4つの試料において,難消化性デキストリンを付加したものと付加していないものをそれぞれ試飲比較し,味・あと味・香り・舌触り・のどごし・総合評価の各項目において,採点法による評価を行った。【結果】難消化性デキストリン付加試料では,すべての項目における各平均点が,付加していないものと比較して差がないと判断する0点を上回った。特に総合評価が高かったのはチキンブイヨンであったが,他の試料との有意差は見られなかった。対象者はとろみを好む傾向があり,難消化性デキストリン付加によるとろみの発生により,その関連する要素であるあと味やのどごしについて,やや好意的な評価が多く見られた。対象者の嗜好や五感の感じ方には個人差があるが,本調査では難消化性デキストリンと様々なスープとの良相性が示唆された。

2 0 0 0 OA 流動状況からの秩序形成 沖縄・糸満漁民による漁村形成過程

- 著者

- 玉城 毅

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第47回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.108, 2013 (Released:2013-05-27)

本研究は、沖縄の糸満漁民の移動から定住への過程に着目し、移住に始まった漁民の流動的な状況からどのような秩序がいかにして形成されたかを明らかにすることを目的としている。それによって、流動性の高さが指摘されてきた東アジア・東南アジアの多くの漁民と比べると、定住化の傾向が高い糸満漁民の特徴を明らかにするとともに、流動状況から秩序が形成され志向されるやり方についての沖縄的な文化モデルを提示する。

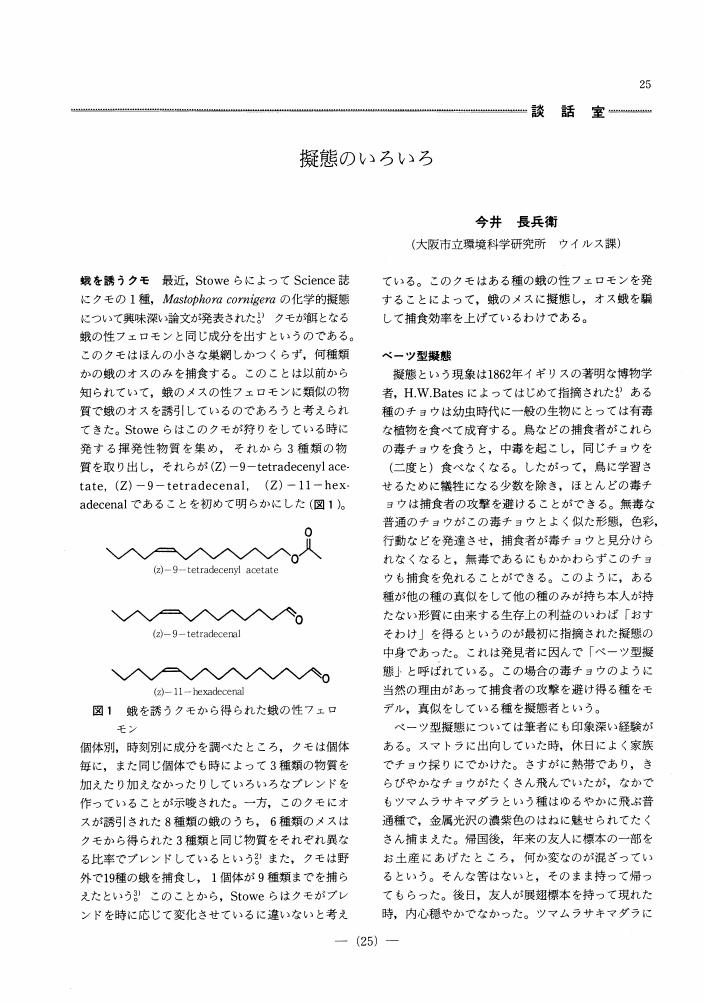

2 0 0 0 OA 擬態のいろいろ

- 著者

- 今井 長兵衛

- 出版者

- 社団法人 大阪生活衛生協会

- 雑誌

- 生活衛生 (ISSN:05824176)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.25-29, 1988-01-10 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 5

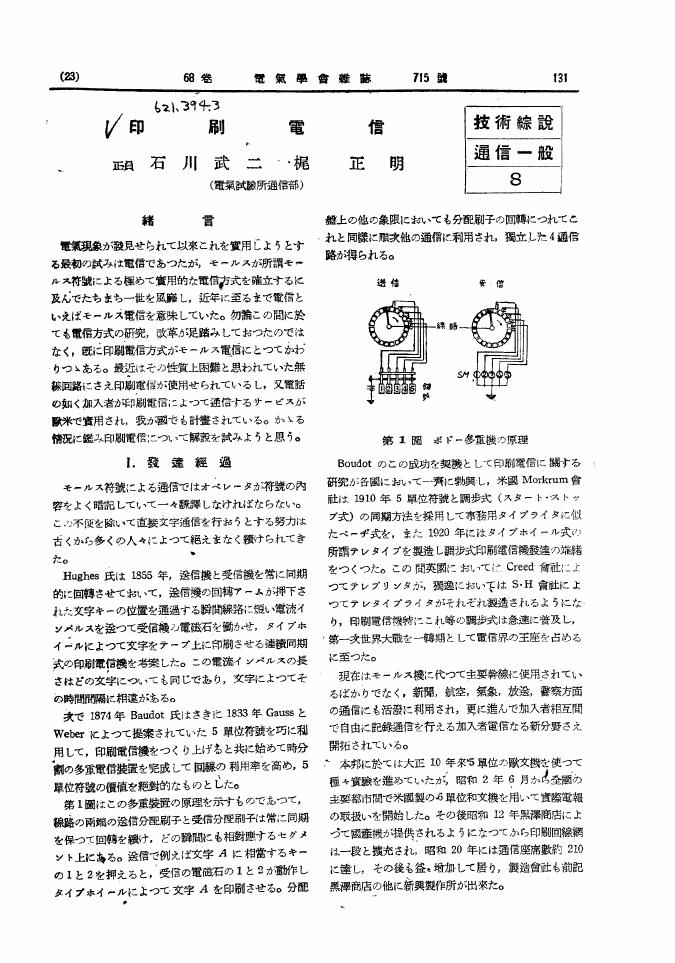

2 0 0 0 OA 印刷電信

- 著者

- 石川 武二 梶 正明

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.715, pp.131-135, 1948-05-01 (Released:2008-11-20)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- 坪内 優太 髙橋 兼人 兒玉 吏弘 井上 仁 池田 真一

- 出版者

- 公益社団法人 大分県理学療法士協会

- 雑誌

- 大分県理学療法学 (ISSN:13494783)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.39-45, 2021 (Released:2021-05-14)

- 参考文献数

- 15

世界ではCOVID-19と呼ばれる新型コロナウイルス感染症2019のパンデミックが発生しており,日本も例外ではない.COVID-19患者の中には,重度の運動機能障害を呈する症例も報告されていることから,理学療法士には十分な感染予防対策と適切なリハビリテーションの提供の両立が求められる. 我々は2020年4月,COVID-19患者の受け入れを想定し,事前にリハビリテーション実施基準および介入方法に関する規定を作成した.その後,当院でExtracorporeal membrane oxygenation (ECMO) 導入に至った重症COVID-19患者を受け入れ,当部にもリハビリテーション実施の依頼があった.多職種・多部門間での連携を積極的に取りながら,医師・看護師を介して早期から非直接的にリハビリテーションを提供した.Polymerase chain reaction (PCR) 検査の陰性確認後は直接的介入を開始し,運動療法だけでなく,直接飛沫に十分注意を払いながら呼吸理学療法も実施した.多職種が連携することで,院内での感染拡大を防ぎつつ,シームレスなリハビリテーションを提供することができ,スムーズに自宅復帰へとつなげることができた. この報告が今後のリハビリテーション実施医療施設におけるCOVID-19対策の一助になれば幸いである.

2 0 0 0 OA 鑑賞授業をクリエイトするために ―交響詩《ブルタバ》の誤解を解く

- 著者

- 野本 由紀夫

- 出版者

- 日本音楽教育学会

- 雑誌

- 音楽教育実践ジャーナル (ISSN:18809901)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.20-31, 2015 (Released:2017-05-30)

2 0 0 0 OA 「贖罪」と文化人類学

- 著者

- 大貫 隆

- 出版者

- 学校法人 自由学園最高学部

- 雑誌

- 生活大学研究 (ISSN:21896933)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.2-7, 2015 (Released:2016-08-15)

R・ジラールの文化人類学によれば,供犠とは「いけにえ」の上に共同体の攻撃性を集約することで,内部の平和と秩序を基礎づけ保持してゆくメカニズムである.イエスの「神の国」はユダヤ教の贖罪の供犠を終わらせるもの,従ってユダヤ教の禁忌を破るものと見做され,イエスは排除された.パウロと四つの福音書もその次第を報告するが,彼ら自身がイエスの死を供犠と見做している箇所は一つもない.ジラールによれば,まさにそこにこそ,現代が供犠的キリスト教に対する根本的な批判を試みるための最大のチャンスがある.ところが,現実のキリスト教では受難と供犠が頻繁に混同されている.S・ヴェイユと鈴木順子氏の学位論文においても両者が混在し,繰り返し同義的に用いられている.私の見方では,両者は出来事としては同一であるが,「供犠」はその出来事を自己存続を図る共同体から見た場合の概念,「受難」は供犠として奉献される者から見た場合の概念として,アスペクト上互いに明確に区別するべきである.

2 0 0 0 OA 中学校数学における授業改善 現実社会と数学とのつながりを実感させる

- 著者

- 谷角 裕之 柳本 哲

- 出版者

- 一般社団法人 数学教育学会

- 雑誌

- 数学教育学会誌 (ISSN:13497332)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3-4, pp.99-106, 2013 (Released:2020-04-21)

中学生は,教師の思いほど数学の勉強に対して社会的重要性を認識していない。数学の社会的意義をより認識させることを目標に,「放射能と数学」と題し,身近な問題から指数関数の導入的な授業を3年生で実践した。事前・事後調査結果から次の4点が明らかになった。① 数学観の変容が見られた生徒がいた。②「いろいろな関数」として位置づけられる。③ 学力中位以上の公立中学生では基礎的な指数関数の導入が可能である。④ 2変量の抽出に課題がある。

2 0 0 0 OA 箸を用いた食事介助ロボットの試作と食べ物の把持制御

- 著者

- 山崎 明 福嶋 政徳 増田 良介

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.9, pp.917-923, 2012 (Released:2012-12-15)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3 4

Recently, the development of the support robot for daily life has been required under the impact of falling birthrate and the aging population. We have developed a meal assistance robot for disabled or elderly person who cannot take a meal by themselves. In this paper, a system of chopsticks-equipped meal assistance robot trial made is introduced. Chopsticks have a variety of movements for foods handling and are familiar to people in Japan and other Asian countries. The grasp force control of chopsticks for the variety of foods by using the elasticity and maximum force information, is also described.

2 0 0 0 OA 適応フィルタを用いた振戦抑制制御システムの開発と食事支援ロボットへの応用

- 著者

- 矢野 賢一 大原 瑛一 堀畑 聡 青木 隆明 西本 裕

- 出版者

- The Society of Instrument and Control Engineers

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.12, pp.638-645, 2009 (Released:2011-11-03)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 5 9

A robot that supports independent living by assisting with eating and other activities which use the operator's own hand would be helpful for people suffering from tremors of the hand or any other body part. The proposed system using adaptive filter estimates tremor frequencies with a time-varying property and individual differences online. In this study, the estimated frequency is used to adjusting the tremor suppression filter which insulates the voluntary motion signal from the sensor signal containing tremor components. These system are integrated into the control system of the Meal-Assist Robot. As a result, the developed system makes it possible for the person with a tremor to manipulate the supporting robot without causing operability to deteriorate and without hazards due to improper operation.

2 0 0 0 OA 生殖機能と脳

- 著者

- 佐久間 康夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- BME (ISSN:09137556)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.11, pp.29-36, 2000-11-10 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 25

2 0 0 0 OA 大阪大都市圏郊外における戸建て住宅地の変容―近鉄学園前駅周辺の住宅地の事例―

- 著者

- 熊野 貴文

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.352-368, 2014 (Released:2018-01-27)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 1

The purpose of this paper is to examine the current situation and problems of generational changes in the detached housing areas around Gakuenmae Station in Nara Prefecture, which are located in the inner suburbs of the Osaka Metropolitan Area and have gained a good reputation from the viewpoint of their residents and housing resources. The main methods employed are analyses of housing maps and public statistics, such as the Housing and Land Survey and Population Census, and interviews with real estate agents and residents’ associations. The main findings obtained can be summarized as follows:First, the populations in detached housing areas near train stations have experienced more rapid aging corresponding to when these areas were developed; furthermore, population decline has already occurred in these areas, mainly due to out-migration of the elderly home-owning residents or their deaths, rather than from the out-migration of people in their children’s generation. Second, many empty houses are expected to soon appear in these areas through a similar mechanism, since their population composition is currently biased toward elderly inhabitants who face generational changes. Third, in older detached housing areas, new in-migration has been hindered by large house lots, physical features (including steep slopes and the height difference between house and road), the inconvenience of external garages, and large costs. Fourth, in this time of shrinking demand for detached houses, the real estate market has shown a polarization between popular, well-conditioned properties with good accessibility to train stations and less popular properties located at a distance from stations.These findings suggest that signs of decline have already appeared even in the inner suburbs of the Osaka Metropolitan Area which had been regarded as exclusive and desirable residential areas.

2 0 0 0 OA 宗教経済学における合理性

- 著者

- 住家 正芳

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.2, pp.125-151, 2017-09-30 (Released:2017-12-30)

宗教経済学は宗教の合理的選択理論を理論的核とし、個々人は合理的に行為するものであり、取り得る行為のコストと利益をはかりにかけ、自分にとっての純利益を最大化してくれる行為を選択する、という人間観を起点とする。そして、こうした合理的選択という観点から宗教を捉えることの利点は、宗教行為の多くが合理的であり、単なる無知や迷信、手前勝手な願望からのものではないことを示すことであるという。本稿は宗教経済学のこうした主張を、伊藤邦武による「パスカルの賭け」の議論と論争の整理を参照しながら検討することによって、宗教と合理性についての理論上の位置づけについて試論的な考察を加える。そのうえで、宗教経済学は外部の観察者の視点から見出される論理としての合理性を仮説的に提示する点において意義を有するが、そのことをもって宗教行為は合理的であるとする点において間違っていると結論する。

2 0 0 0 OA HondaJetの開発について

- 著者

- 藤野 道格

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.7, pp.751-754, 2010-07-05 (Released:2011-01-05)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 1