- 著者

- 栗田 明 品川 直介 小谷 英太郎 高瀬 凡平 草間 芳樹 新 博次

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.63-69, 2010 (Released:2010-03-25)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 4 4 2

目的:特別養護老人ホーム(特養)において超高齢者の看取りケアを行う施設が増加しているが,基準となる指針は各事業所により異なる.また入所者の身体所見の変化などで病院での治療を家族らが希望するケースがあるが,終末期ケアに関するデータに乏しい.そこで看取りケアをした症例と,入院依頼症例の予後について比較検討した.方法:対象は平成20年2月1日から平成21年5月20日までに看取りケアを実施した5例(99±10歳)と当施設に入所中に病態が急変したため提携先の病院に入院加療した48例(89±15歳)である.看取りケアをした症例は当施設において通常のごとく有熱時や心不全の急性増悪に対する医療看取りケア(有熱時には通常行っている摂食制限,水分多め,血管拡張剤,抗生剤などの経口投与)を行った.また枕元での癒しの音楽を毎日約60分間流した.他方,病院入院症例は入院先の医師指導による通常の治療を実施した.結果:看取りケア症例は平均300±70日で5例全例が生存し,CRPは平均10±12 mg/dl から1.2±0.5(p<0.05)に低下し,血清アルブミン値(Alb)は2.7±1.6 g/dl から3.5±2.6に,BMIも16±1.6から18.3±0.75(p<0.05)に上昇した.他方,入院症例は48例で,そのうち32例は平均120±26日の入院加療で当施設に退所することが出来た.しかし16例は平均100±36日の入院加療で死亡退院(誤嚥性肺炎;11例,心不全;3例,消化器疾患;2例)であった.結論:百寿者といえども高齢を考慮した看取りケアを行えば急性増悪期を克服し,生命力をさらに発揮することが出来る.しかし,慢性基礎疾患の急性増悪や肺炎などで入院加療した約1/3の症例は死亡退院であった.これらの事実を認識しながら家族らとの話し合いなどを通じて入所者が終末期を迎えられるよう看取りケアに励むべきである.

2 0 0 0 OA 異性愛と社会的認知および社会的行動の性差

- 著者

- 沼崎 誠

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.23-48, 2017 (Released:2018-07-20)

- 参考文献数

- 113

- 被引用文献数

- 3

The purpose of this article is to review studies on the effects of salience of heterosexuality and mating motives on both social cognition and social behaviors and to discuss implications for gender differences in the findings of these studies. First, cultural and evolutional theories that emphasized the role of heterosexuality as a factor causing gender differences are described. Next, I review experimental studies examining the effects of mate seeking motive and mate retention motive on attention, processing style, categorization, self- representation, and social behavior (e.g., strategic self-presentations, risk taking behaviors, and aggressive behaviors). The findings from this review are discussed in terms of context-dependency of gender differences. Finally, I suggest future directions for research in both gender and evolutionary psychology.

2 0 0 0 OA ブロックチェーン・エコノミーの3層構造仮説に関する一考察

- 著者

- 岡田 仁志

- 出版者

- 公益財団法人 情報通信学会

- 雑誌

- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.149-154, 2018 (Released:2018-11-08)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA 『代替医療のトリック』に答える小川卓良

- 著者

- 小川 卓良

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.656-671, 2010 (Released:2011-01-20)

- 参考文献数

- 19

- 著者

- Kazuo Saito Maki Koyama Atsuko Ishida Toshiko Futaki

- 出版者

- Japanese Association of Occupational Therapists

- 雑誌

- Asian Journal of Occupational Therapy (ISSN:13473476)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.31-35, 2021 (Released:2021-04-23)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

Purpose: The objectives of this study were to quantitatively analyze the reaction patterns of ataxia and Parkinson's disease cases that are cognitively harmless and to examine the characteristics of pathological reactions, such as ataxia, rigidity, and motor control, compared to the patterns of a healthy subject.Methods: An eye–hand coordination pointing with pencil test (EHCPPT) app was developed that requires patients to tap a bullseye target with a pencil for screening testing. This app is intended to be used during regular check-ups of the elderly to help them maintain their home lifestyle through self-management of health. The EHCPPT consists of two tasks, both of which require the patient to tap a bullseye target as a test of eye–hand coordination in response to a stimulus sound. In one task, the sound is repeated rhythmically; in the other, it is generated irregularly and infrequently. The EHCPPT app is based on the “oddball paradigm” experimental design and can be administered in just a few minutes to measure the time lag between the sounds and taps as well as the distance between the target and tapped locations automatically.Results: The data generated when the app was used by a healthy subject, an ataxia patient, and a patient with Parkinson's disease were analyzed. In each case, the data exhibited a distinctive pattern.Conclusion: The EHCPPT app is simple and fast and shows potential as a screening test.

2 0 0 0 OA 肺炎予防と口腔ケア

- 著者

- 北川 善政 村松 真澄 井上 農夫男

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.133-138, 2007-08-31 (Released:2017-04-20)

- 参考文献数

- 22

死亡率の高い老人性肺炎のほとんどが不顕性誤嚥による誤嚥性肺炎で,口腔常在菌が原因になることが多い.多くは嚥下反射や咳反射が低下し不顕性誤嚥を繰り返している.日常生活活動(Activities of Daily Living;ADL)の低下とともに口腔内環境が悪化すると免疫力も低下し,結果的に肺炎が重篤化する.口腔ケアは老人性肺炎を防止する最後の砦といわれている.口腔機能と全身との関係,経口摂取の重要性について概説し,口腔ケアを通して呼吸器感染症の予防,摂食・嚥下障害の改善,ADL,QOLの向上に歯科が貢献できることをお伝えしたい.

2 0 0 0 OA 薬酒の中医学的考察 (I)

- 著者

- 王 元武 赤堀 幸男

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.49-64, 1988-07-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 29

中国の薬酒は疾病の治療・予防のために創製された方剤であり, 中医弁証に基づく組方原則により組成され, 多くの種類の疾病に対応できる方剤体糸を構成する。このような中国薬酒の本質を解明するために, 歴代典籍の記述を参照して, 酒と薬酒の歴史を考証し, 酒の種類・薬性・宜忌についての記述を引用して酒の本性と特徴を詳しく論述した。これら基礎資料をもとにして, 中医学基礎理論の組方原則に基づく薬酒方剤の組成解析を実施し, 薬酒中における酒の地位は君・使両薬としての二重性を持つことを明らかにした。君薬とは定義通りの主薬であり, 使薬とは引薬・行薬勢・薬性制約・薬効改変の四種の作用を包含する。この方中地位の二重性は, 極めて特殊な事例であり, 薬酒方剤の特質を構成する最も本質的な因子である。さらに, 薬酒方剤の分類を提示し, 著名な薬酒についての解説を行い, 薬酒使用上の注意点を指摘して安全有効な使用法を提言した。

2 0 0 0 OA 「認知症高齢者とのコミュニケーション法」のe-Learning教材の開発

- 著者

- 青栁 寿弥 竹内 登美子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.2_151-2_161, 2017-06-20 (Released:2017-08-30)

- 参考文献数

- 20

病院で働く看護師が抱く認知症患者の対応困難な現状を踏まえ,本研究は,一般病院で働く看護師を対象として,教育内容の質が確保された「認知症高齢者のコミュニケーション法」のe-learning教材を開発することを目的とした。開発した教材は,動画やアニメーションを取り入れて臨場感を高めたこと,および実践に活かせるよう事例展開を組み込み,よくある誤り事例から考えさせる内容で構成し,教材と受講者とのインタラクティブ性を確保した点に特徴がある。看護師15名を対象として,開発した教材による学習効果を検討した結果,教材学習前より学習後の目標達成度伸び率が有意に上昇した(p< .05)。また,教材学習後の自由記述を質的帰納的分析した結果,「患者の隠れた思いに気づく」や「患者とのかかわりで得られた成功体験」等のカテゴリーが得られた。以上より,本研究における e-learning教材の質が保証された。

2 0 0 0 OA 日本における〈セックス/ジェンダー区別〉の使用の変遷

- 著者

- 須永 将史

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.3, pp.117-132, 2016-02-01 (Released:2020-06-20)

- 参考文献数

- 37

本論文では、日本におけるgenderの使用の歴史的解明を試みる。日本でgenderが使用されるようになってきた 三十年という期間の間に、どのような使用の変遷を経て、現在の用法へたどり着いたのか、その筋道を明らかにする。 具体的には、上記の二つの特徴、すなわちどのようにセックス/ジェンダーが成立したか、そしてどのように genderは、「ジェンダー」として複数の用法をになわされるようになってきたか、という問いに焦点をしぼって分析を進める。扱う文献の領域はフェミニズム、ジェンダー論にとどまらず、genderが初めて使用された性科学や、genderの普及に貢献した人文社会思想などの領域も含める。 第一節では、一九七〇年代と八〇年代のフェミニズム・女性学におけるgenderの使用を検討する。ここではsexとgenderがどのように翻訳されたのかを問題とする。 第二節では、八〇年代前期のIvan Illichの思想とその流入がもたらしたエコフェミ論争を検討し、それがもたらした片仮名表記の「ジェンダー」の普及を考察する。当時流行したIllichやIllich派と言われる論者たちのgenderを、「社会においてあるべき男女の関係性」と定義していたことを指摘する。 第三節では、八〇年代後期の日本初の性科学の確立を試みた黒柳俊恭のgenderの用法を検討する。同時に、「個人が自分の性別をどう感じるか」という黒柳のgenderの定義が、gender概念の創始者であるJohn MoneyよりもRobert Stollerのそれに近いものであることを指摘する。

- 著者

- 青木 慶

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.22-35, 2019-09-27 (Released:2019-09-27)

- 参考文献数

- 34

本稿の目的は,企業とユーザーの価値共創のさらなる発展に向けて,ユーザーの参画およびアイデア共有を促す,有効なインセンティブを明らかにすることである。Appleが運営する教育者のユーザーコミュニティを事例研究の対象とし,17名のコミュニティメンバーにインタビュー調査を行った。その結果,単なるユーザーではなく,有用なイノベーションを行う可能性の高い「リードユーザー」を組織化することで,コミュニティ自体が有効なインセンティブとして機能しうることが示された。Appleではコミュニティメンバーに外発的・内発的なアプローチを行い,コミュニティにおける活動を活性化し,ユーザーと「教育の革新」という社会的な価値を共創していることが明らかになった。

2 0 0 0 OA 日本語版自覚ストレス調査票作成の試み

- 著者

- 岩橋 成寿 田中 義規 福土 審 本郷 道夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.7, pp.459-466, 2002-07-01 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3

自覚されたストレスレベルを測定するPerceived Stness Scale(PSS)を翻訳・改変して日本語版自覚ストレス調査票(Japanese Perceived Stress Scale;JPSS)の開発を試み,一般成入群351名と心療内科患者群65名を対象に,信頼性と妥当性を検討した.α信頼性係数は両群でそれぞれ0.82と0.89であった.JPSS得点の平均値は,患者群において一般成人群に比し有意に高値であった.両群においてJPSS得点と社会再適応スケール(Social Readjustment Rating Scale;SRRS)得点はそれぞれ正の相関を示し,相関係数は患者群で有意に高い値を示した.患者群において,JPSSはSRRSに比べ,精神的自覚症および抑うつ性尺度とより強い相関を示した.JPSSはPSSと同等の信頼性と妥当性を有し,本邦において自覚ストレスを測定する有用なツールになり得ることが示唆された.

2 0 0 0 OA なぜ蛋白質を食べねばならないのか 蛋白質代謝理論の史的展開 (I)

- 著者

- 舩引 龍平

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.181-189, 1995-03-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 17

2 0 0 0 OA CG/アニメーションによる映像表現

- 著者

- 伊藤 博文

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.49, pp.9-12, 1989-10-06 (Released:2017-10-06)

- 著者

- 古川 善也 苅田 知則 八木 良広 仙場 周一郎 佐伯 龍雄 大西 映子

- 出版者

- ヒューマンインタフェース学会

- 雑誌

- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.271-274, 2020-08-25 (Released:2020-08-25)

- 参考文献数

- 6

To develop a support system that interprets the needs of children with severe motor and intellectual disabilities, we developed an app that records and collects supporters' interpretation of needs and background information and verified its data transfer success rate. At a special school, we observed interactions between the supporters and children with severe disabilities and recorded the details and background information when the supporters interpreted the needs of children with severe disabilities. As a result of success rate verification, it was confirmed that the data transfer success rate of the app was enough applicative to collect learning data for need estimation system.

- 著者

- 山口 嘉夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.9, pp.806, 1979-09-05 (Released:2020-08-24)

- 著者

- 前田 学 守屋 智枝 高橋 智子 脇田 賢治

- 出版者

- 日本皮膚科学会西部支部

- 雑誌

- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.4, pp.330-334, 2014-08-01 (Released:2014-10-09)

- 参考文献数

- 11

65 歳,男性 (無職) 。ツーバイフォー築 10~11 年の居間床中央に 2013 年 6 月初旬から 3 カ月用カートリッジ交換後の電池式殺虫剤 (ピレスロイド系) を必要時に作動させた。同月下旬昼,腋窩に浮腫性紅斑が出現し,翌日未明,身体痛,1 分間意識消失,下痢・脱糞のため,翌朝 3 時,当院救急部に搬送された。 各種検査で異常がなかったため,一時帰宅した。同室で朝 6 時過ぎに同様の意識消失が出現し,7 時過ぎに再度救急部に搬送・入院した。同日 16 時,皮膚科診察時,全身に蕁麻疹様紅斑が出現し,手足の冷感と著明なチアノーゼと共に 3 回目の発作 (収縮期血圧 95 mmHg) が出現した。皮疹は初診の翌日に寛解し,救急搬送時からの肝機能異常は著明に改善したが,CRP は一時的に 4.76 mg/dl 上昇後,入院 4 日で検査値もほぼ正常化し,退院した。ピレスロイド剤は,中毒症状出現時,軽症では全身倦怠感や筋攣縮,運動失調,中等度症では興奮,手足の振戦,唾液分泌過多,重症では間代性痙攣,呼吸困難,失禁の出現が報告されているので,今回の発作はてんかんや食物アレルギーおよび末梢循環不全や冷え性の既往なく,各種検査でも直接的な原因の見当らないことより,密閉した居間で使用した電池式殺虫剤による中毒を疑った。

2 0 0 0 OA 雌ミナミメダカにおける卵の産み付けに好適な環境条件

- 著者

- 上出 櫻子 清水 彩美 小井土 美香 信田 真由美 小南 優 吉澤 茜 小山 理恵 早川 洋一 小林 牧人

- 出版者

- 公益財団法人 平岡環境科学研究所

- 雑誌

- 自然環境科学研究 (ISSN:09167595)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.31-39, 2016 (Released:2020-01-12)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2

The Japanese medaka is designated as an endangered species because of its decreasing population, and conservation of the medaka is an urgent concern. In the present study, in order to obtain basic information for conservation of wild medaka, we observed the reproductive behavior of female medaka (Oryzias latipes, orange-red variety and wild fish) in experimental aquaria under various environmental conditions. Female medaka normally deposited eggs on aquatic plants or aquatic mosses which were solid with a soft surface in experimental aquaria. However, the fish did not deposit eggs but discarded eggs in aquaria provided with sand, floating aquatic plants, and no substrate, and in an aquarium lined with concrete. These results indicate that a suitable substrate is essential for successful egg deposition of medaka, and suggest that maintaining suitable vegetation in natural environments is important for conservation of wild medaka.

- 著者

- Makio Iwahashi Yasutoshi Kasahara

- 出版者

- Japan Oil Chemists' Society

- 雑誌

- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.8, pp.443-448, 2007 (Released:2007-07-12)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 15 35

Self-diffusion coefficients and viscosities for the saturated hydrocarbons having six carbon atoms such as hexane, 2-methylpentane (2MP), 3-methylpentane (3MP), 2,2-dimethylbutane (22DMB), 2,3-dimethylbutane (23DMB), methylcyclopentane (McP) and cyclohexane (cH) were measured at various constant temperatures; obtained results were discussed in connection with their molar volumes, molecular structures and thermodynamic properties. The values of self-diffusion coefficients as the microscopic property were inversely proportional to those of viscosities as the macroscopic property. The order of their viscosities was almost same to those of their melting temperatures and enthalpies of fusion, which reflect the attractive interactions among their molecules. On the other hand, the order of the self-diffusion coefficients inversely related to the order of the melting temperatures and the enthalpies of the fusion. Namely, the compound having the larger attractive interaction mostly shows the less mobility in its liquid state, e.g., cyclohexane (cH), having the largest attractive interaction and the smallest molar volume exhibits an extremely large viscosity and small self-diffusion coefficient comparing with other hydrocarbons. However, a significant exception was 22DMB, being most close to a sphere: In spite of the smallest attractive interaction and the largest molar volume of 22DMB in the all samples, it has the thirdly larger viscosity and the thirdly smaller self-diffusion coefficient. Consequently, the dynamical properties such as self-diffusion and viscosity for the saturated hydrocarbons are determined not only by their attractive interactions but also by their molecular structures.

2 0 0 0 OA 化学気相合成ダイヤモンドの成長とその評価

- 著者

- 渡邊 幸志

- 出版者

- 一般社団法人 日本真空学会

- 雑誌

- Journal of the Vacuum Society of Japan (ISSN:18822398)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.351-363, 2009 (Released:2009-07-15)

- 参考文献数

- 65

- 被引用文献数

- 1

Because diamond has extremely superior characteristics in many physical properties and device performance indices compared with main current semiconductor materials, it is highly expected as “an ultimate semiconductor material.” Diamond is an ever-evolving material for semiconductor production, and this fact is supported by the technology for synthesizing high quality diamond called the chemical vapor deposition (CVD) method. Till now, various specific techniques have been proposed and used to implement the CVD method. Recently, the microwave plasma CVD method has been becoming standard. As demonstrated by the history of the production of semiconductor materials such as silicon, diamond synthesis requires not only an increase in the crystalline quality of produced diamond but also the production of large size diamond crystals. These efforts are accelerating in the world, but, on the other hand, a breakthrough or significant advance in the development in diamond synthesis technologies is required. In other words, the microwave plasma-assisted CVD method is now becoming a standard technique for diamond synthesis, but one of the important aspects in future diamond research includes determining whether this method can be a perfect final approach for synthesizing large diamond crystals quickly and effectively. This paper discusses the characteristics of diamond when used as a semiconductor device substrate, together with the microwave plasma-assisted CVD method which is currently one of the representative diamond synthesis methods. Also this paper describes the cathodoluminescence method usually used to evaluate synthetically produced diamond.

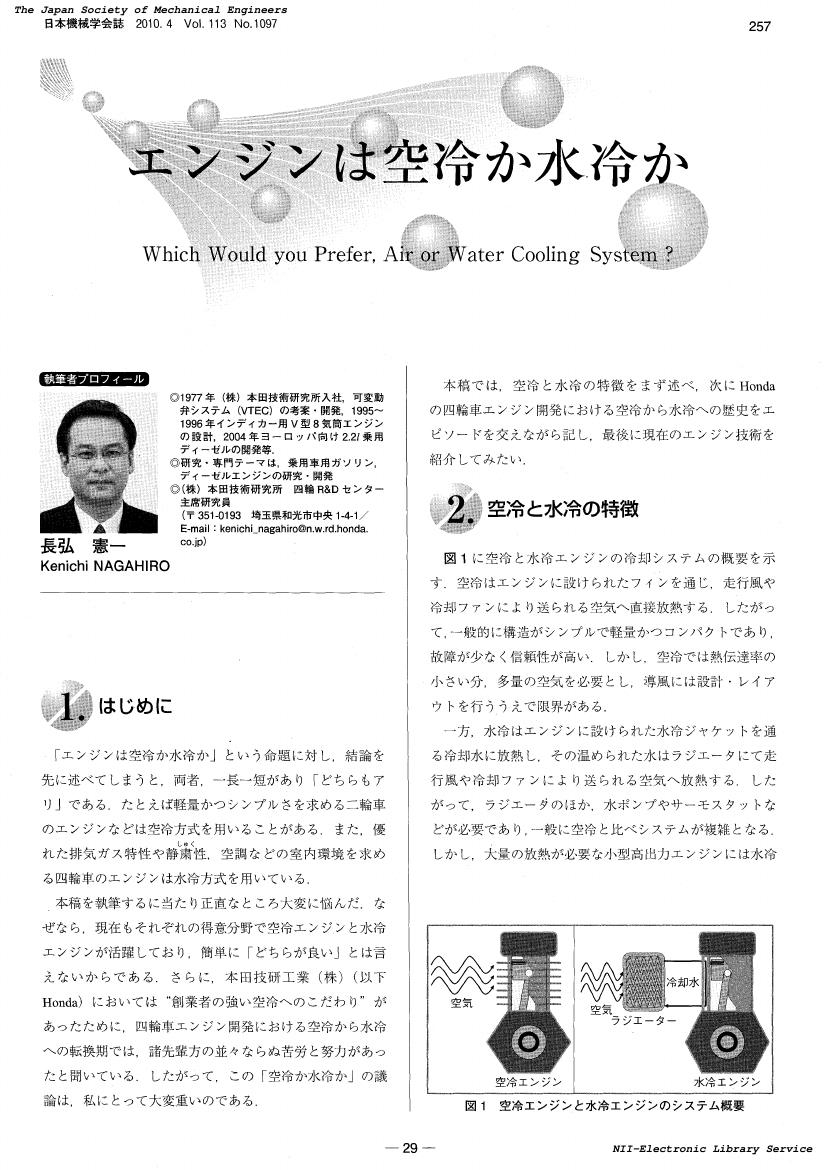

2 0 0 0 OA エンジンは空冷か水冷か(<特集>科学と工学における論争)

- 著者

- 長弘 憲一

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.1097, pp.257-261, 2010-04-05 (Released:2017-06-21)

- 参考文献数

- 9