- 著者

- 気谷 陽子

- 出版者

- 大学図書館研究編集委員会

- 雑誌

- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, pp.33-41, 2002-12

大学院の量的整備によって倍増した博士課程大学院生が,大学と補完にどんなサービスを求めているのかを把握するため,1999年度に筑波大学に提出された課程博士論文の引用文献を用いて文献利用調査を行った。調査結果の定量的な分析に基づいて,筑波大学附属図書館の博士課程大学院生に対するサービスにおいては,図書のリクエスト制度,相互利用サービス,学術情報についての教育サービス,レファレンスサービスを拡充することが必要であるとかんがえられることを指摘する。

1 0 0 0 うなぎノ秀物

- 著者

- [編集部]

- 出版者

- 社団法人日本動物学会

- 雑誌

- 動物学雑誌 (ISSN:00445118)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.28, pp.88-89, 1891-02-15

1 0 0 0 OA いわゆる健康食品に混入された医薬品的成分の段階的検索法の構築

1 0 0 0 初期コメニウス思想の総合的研究-迷宮からの脱出-

『日本コメニウス』において貴島が「コメニウスの『汎知学校の輪郭』における理想的な学校構想」藤田が「コメニウスの『汎知学の序曲』の翻訳」,太田が「Acta Comeniana,14-17について」,相馬が「J. A.コメニウス文献のデジタル化について」,藤田が「J. Aコメニウス『青少年』に使用させるために集めた『作法』の『規則』の翻訳」,井ノロが「コメニウスの関係文献目録2002-2005」,Comenius-Jahrbuch(Band9-10)に,相馬が「Kyoiku Sisou to Dekaruto retsugaku」,世界新教育学会に貴島が「ユネスコの礎えを築いたJ. A. Comeniusの精神」「コメニウスと世界平和」,日本教育学会で貴島が「初期コメニウス思想=迷宮からの脱出」,相馬が「ユートピア思想史から見た『地上の迷宮と心の楽園』」,太田が「藤田輝夫のコメニウス研究(1973-2004)」発表,『日本のコメニウス』第15号は2004年9月21日死去した藤田の追悼号にしてメンバーその他関係者が故人を偲んだ。

私の研究課題は、ジョン・ロックが構成した人民主権論の分析である。ロックは人民主権を理論化したのみならず、人間(人民)と権力(主権)をそれぞれ論じ、両者の不可避的な接続関係を明確化し、これによって近代世界に比類のない影響を与えたといえる。本研究はこの近代社会の基本的政治構造の言説分析を行い、現代社会を分析するための視座を提供することを目的とする。以下、本論文が明らかにした点を述べたい。1主権論の歴史にロックを位置づけたことロックの歴史的な課題は、「人民が権力を持つ」という意味での人民主権原理の発明ではなかった。ロックにとって、問題は、個人を政治主体へと転換することであり、かれらの政治体制を正統化することである。この人民統治の原理の理論化にこそ、ロックの思想史における重要性を指摘することができる。2ロックの果たした理論的な功績を明らかにしたことロックの課題は政治主体としての「人民」の生成にあった。そして政治はその人民に適合したものへと組み替えられる。普遍的な人間の能力に合致した政治を論ずることが、『統治二論』の中心的な課題であった。ユートピア「アトランティス」に、こうした人民の自己統治の形態として読まれなければならない。3人民主権論の優越性を論及したこと個人の存在とその同意の体系を破壊する政治権力の暴発に対する人民の抵抗権は、コモンウェルスの自浄作用としての人民概念の再定位として機能する。政治主体としての人民の同一性を、抵抗権によって、永遠に更新し続けるのである。抵抗権は、(革命として)専制と(反革命として)マルチチュードの双方に対抗する。こうして、人民主権論は永久に続く政治原理として理論化された。

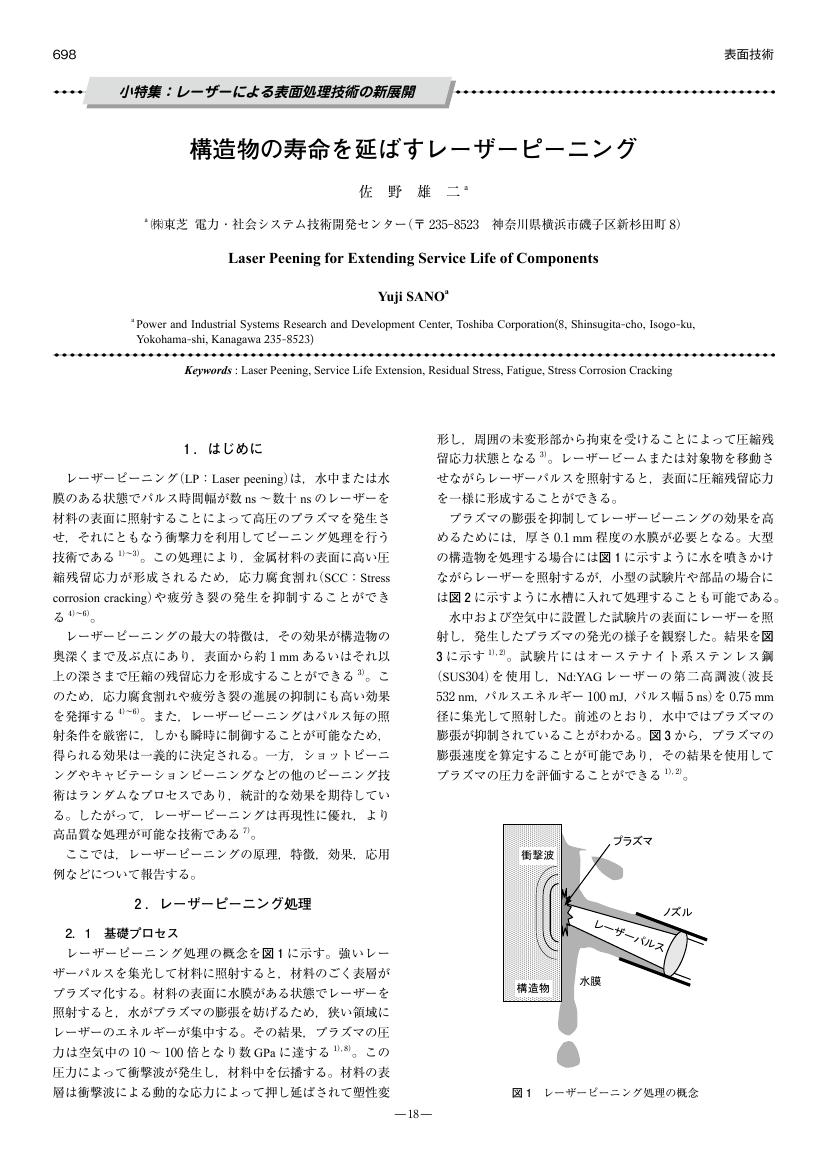

1 0 0 0 OA 構造物の寿命を延ばすレーザーピーニング

- 著者

- 佐野 雄二

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.11, pp.698, 2009-11-01 (Released:2010-05-28)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 10 6

1 0 0 0 OA 〈原著論文〉懐疑論とプラグマティズム

- 著者

- 横山 幹子

- 出版者

- 「図書館情報メディア研究」編集委員会

- 雑誌

- 図書館情報メディア研究 (ISSN:13487884)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.33-45, 2007-03-30

1 0 0 0 IR インターネットにおける匿名性はいかに正当化されるか?

- 著者

- 大谷 卓史 Takushi Otani 吉備国際大学 政策マネジメント学部 知的財産マネジメント学科 Department of Intellectual Property Management School of Policy Management Kibi International University

- 出版者

- 高梁学園吉備国際大学

- 雑誌

- 吉備国際大学政策マネジメント学部研究紀要 = Journal of Kibi International University School of Policy Management (ISSN:18801722)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.43-58, 2007-03-31

- 被引用文献数

- 1

今後の高齢社会の進展にともなって、住居内で車椅子や階段昇降機を使用する高齢者はますます増加するものと思われるが、このような移動用補助機器の使用上の必要寸法に関する既往の知見は、わが国の一般的な住居にはなじまないものであった。本研究は、わが国の高齢者と住居の伝統的な性格から考えて、住居内移動で用いられ補助機器は平面移動については介助型車椅子、階移動については椅子式階段昇降機の可能性が最も高いと判断し、これらに頼って移動する場合の必要寸法を定量的に把握し、設計上の基礎資料として整備しておくことを目的としたものである。実験的な研究の結果、次の結論を得た。まず、介助型車椅子を対象とした実験の結果、壁などへの多少の接触を許容するという条件を付けた上で、有効通路幅80cm以上の住宅での使用が可能であることが明らかとなった。ただし、90度回転する場合は回転後90cm以上の通路幅が必要となること、また、このようなぎりぎりの条件の通路幅の場合、許容できる段差は2cm以下が望ましいこと、などの付帯条件も併せて把握した。一方、椅子式階段昇降機を対象とした実験の結果、一般には、人が乗った状態で使う場合120cm以上,椅子をたたんで使う場合90cm以上の階段幅寸法が必要であるが、住居においていくぶんか我慢して使う場合は椅子をたたんだ状態で76cm以上の幅寸法でよいことが明らかとなった。ただし、階段上下に設ける昇降機と車椅子の間の移乗のためのスペースは、場合によっても違うが100cm〜130cm角程度以上必要であり、住居でよく見られる80cm内外の廊下幅ではかなり無理であることも明らかとなった。

福岡県内在住の大正6年生まれ(1917)の人を対象に、80歳時に口腔と全身状態の調査をおこなった(福岡県8020調査)。福岡県8020調査の受診者を対象に、平成15年85歳時の口腔と全身状態の調査を施行した。口腔健診には、現在歯数、咀嚼能力を含む。咀嚼能力は15食品の咀嚼可能食品数で表現した(ピーナッツ、たくわん、堅焼きせんべい、フランスパン、ビーフステーキ、酢だこ、らっきょう、貝柱干物、するめ、イカ刺身、こんにゃく、ちくわ、ごはん、まぐろ刺身、うなぎ蒲焼き)。内科健診には、身長、体重、血圧、脈波伝播速度(PWV)、心電図、血液検査を含む。Mini-Mental State Examination(MMSE)を用い認知機能を調査した。現在歯数・咀嚼状態と、認知機能および動脈硬化の関係を検討した。受診者207名のうち205名(男性88名、女性117名)でMMSEを施行した。MMSE得点は23.8±0.3点(30点満点、平均±標準誤差)で、性差はない。MMSE得点は24点以上が正常とされるが、MMSE24点以上の達成率は62.4%。現在歯数は7.3±0.6本で、咀嚼可能食品数は10.7±0.3。MMSE得点と現在歯数の間には有意な相関はなかった。一方、MMSE得点と、咀嚼食品数の間には正の相関の傾向があった(相関係数0.12、p=0.08)。咀嚼食品数を0-4、5-9、10-14、15の4群にわけると、それぞれの群のMMSE得点は、22.7±1.3点、23.6±0.7点、23.9±0.5点、24.4±0.5点であった。PWVはMMSE正常群22.9±0.5m/sec、MMSE低下群24.9±0.8m/secで、有意にMMSE低下群で高値であった(p<0.05)。性別、BMI、収縮期血圧、PWV、脈圧、心電図SV1+RV5、総コレステロール、HbA1c、喫煙、飲酒、教育歴について、MMSE得点との単相関をとると、PWV、SV1+RV5、教育歴が有意となった。重回帰分析でもPWV、SV1+RV5、教育歴のみが有意な説明変数となった(p<0.05)。【結論】口腔衛生状況を改善し咀嚼能力を保つことで、認知症が少なくなる可能性が示唆された。仮に自分の歯がなくても、義歯をつけていれば、咀嚼できる食品数が多く、認知症が少なくなる可能性がある。また、85歳一般住民において、PWVは認知障害の独立した説明変数であった。PWVは動脈硬化性血管病変を反映するひとつの指標であるが、85歳という超高齢者においても、認知機能が、動脈硬化性血管病変の進行にともなって障害されると考えられた。

1 0 0 0 OA 社会技術の観点から見たrisk論の一問題

- 著者

- 竹内 啓

- 出版者

- 社会技術研究会

- 雑誌

- 社会技術研究論文集 (ISSN:13490184)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.1-11, 2004-10-29 (Released:2007-12-21)

- 参考文献数

- 3

リスク管理の問題と社会技術の観点から考えるとき, 「不運」にも「確率の小さい」災厄が生じてしまったときの「事後処理」の問題も重要である. それは「不運」である限り, 完全に「合理的な」解決は存在しない. それは「不運の納得できる分配」と考えることに帰着し, 「責任」や「賠償」の問題もその程度から考えられる. そこでは社会的倫理観や, 関係者の関与の性格等を詳しく評価することが必要であるが, 結局「感情問題」を避けることはできない.同時に「不幸」な事件から, 有益な「教訓」を引き出すことも大切であり, そのためにも「感情問題」を含め適切な「事後処理」の方法が確立されなければならない.

- 著者

- 山本 昭和

- 出版者

- 日本図書館研究会

- 雑誌

- 図書館界 (ISSN:00409669)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.512-518, 2010-01-01

1 0 0 0 OA アメリカ公立図書館の存在目的 : 歴史・現状・問題点

- 著者

- 川崎 良孝

- 出版者

- 京都大学大学院教育学研究科生涯教育学講座

- 雑誌

- 京都大学生涯教育学・図書館情報学研究 (ISSN:13471562)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.89-97, 2007-03-31

19世紀中葉にアメリカ公立図書館が制度的に成立したが、そののち公立図書館の目的・使命については、大きく変遷して現在にいたっている。本稿では教育主義、知的自由、社会的責任をキーワードに、アメリカ公立図書館の歴史と現状を説明し、あわせてインターネットと2001年9月11日のテロ事件が、アメリカ公立図書館の目的や使命に与えている影響を説明する。

- 著者

- 中島 康比古

- 出版者

- 社団法人情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.12, pp.554-558, 2006-12-01

- 被引用文献数

- 1

大量に生み出される情報のうち,何を残し,何を捨てるべきなのか。組織の活動の証拠として作成される記録の中から永久的に保存すべきものを選び出すアーカイブズの世界の評価選別論を紹介する。第三者の利用価値を重視したシェレンバーグ,記録作成時の社会の価値観を分析するよう説いたブームスらの議論のほか,「マクロ評価選別」論を概観する。また,近年注目されている「レコード・コンティニュアム」の理論やそれを実践的方法論に変換したDIRKS方法論,さらに,アカウンタビリティを記録管理の目的として位置づけるISO15489について検討する。その上で,組織がアカウンタビリティや透明性を求められる現代社会において,記録や情報をどのように評価選別すればよいのか,その基本的な在り方を論じる。

1 0 0 0 日本の大学図書館におけるコレクション形成方針の特徴

- 著者

- 小山 美佳

- 出版者

- 三田図書館・情報学会

- 雑誌

- 三田図書館・情報学会研究大会発表論文集 (ISSN:13443283)

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, pp.69-72, 2009

1 0 0 0 視物質の分子進化と色覚の起源

多くの視物質のアミノ酸配列が明らかにされており、視物質は分子進化を研究する上で格好な蛋白質である。しかしその多くは脊椎動物の視物質で、無脊椎動物では昆虫と頭足類に限られている。これらは動物界ではほんのわずかな種類であり、分子系統樹を確立するためには広い動物種の視物質の情報が必要である。我々はすでに頭足類タコ、無顎類やつめうなぎの視物質のクローニングをした、昨年はプラナリアの視物質のクローニングを行いこれが頭足類に似ていることを示した。本年は種々の無脊椎動物の眼のcDNAを得て試してみたところ、ゴカイ、クラゲ、ヒトデ等からロドプシンに相同性を示すDNA断片を得ることができた。さらにクラゲでは全長の遺伝子をクローニングできた。原索動物ホヤの幼生は脊椎動物の始原型であり、特に重要である。我々は、ホヤの初期幼生cDNAライブラリー、初期幼生の種々のステージの全RNAから得たcDNA、ゲノムDNAをテンペレートとしてPCRを試みても、目的とするサイズの特異的バンドは得られなかった。そこでタコロドプシン遺伝子、ウシロドプシン遺伝子をプローブとして種々の条件でサザンハイブリダイゼーションを行ったところ、各々のプローブに相同性を示す、いくつかのバンドを同定することが出来た。現在これらの知見を基にホヤのゲノムライブラリーのスクリーニングを行ている。

1 0 0 0 海洋観測データセットからの3次元的海洋流速場の診断計算

2年計画の最終年であり,診断モデルによりLevitus et al.(1994)による水温・塩分データセットから流速場を計算した.モデルは全体として観測などによる海洋循環像をよく再現する.1991年に行った結果を比較しても,モデルのエラーは小さくなった.水温・塩分データ(Levitus,1981)が更新され,精度が向上したことやモデルの解像度を高めた(水平2度,鉛直15層から水平0.5度,鉛直29層),海底地形をより正確に再現できたことによる.深層での流れを調べるため,標識粒子を投入してその移動を調べた.深層水の起源とされるグリーンランド沖やウェッデル海に投入した標識粒子の一部は北太平洋の深層に達することが確かめられた.最も速い粒子の移動に要する時間は200年程度であり,化学トレーサーなどからの数千年という推定とは異なるが,主に混合・拡散の効果をモデルでは無視しているためであり,今後の課題である.標識粒子により同定された深層水の移動経路などを今後,観測などと比較し,その確からしさなどを把握する必要もある.なお,モデル計算と合わせて,日本東方域の流速観測・CTD観測データなどの解析も行い,伊豆小笠原海溝における北上・南下の流れを明らかにした.流速観測では局所的な地形の効果は明瞭である一方,CTD観測では水塊の性質が均一化されているため,循環がわかりづらい.これらをモデルと合わせることで深層循環に関する理解を深めることができよう.

1 0 0 0 日米比較調査の報告 : ユーモアの使用域と笑いへの意識

クラスターアルゴリズムは隣り合うスピンをある確率でつなぎ、系を大域的に更新することによって効率よく計算するアルゴリズムである。しかし、系にフラストレートがあるときやスピンと相転移との関係が明らかでないときにはクラスターアルゴリズムは必ずしも有効ではない。このような背景から我々は確率変動クラスターアルゴリズムを一般化し、クラスターアルゴリズムと切り離すことを考えた。確率変動クラスターアルゴリズムの枠組みを広げてみると、1変数有限サイズスケーリング関数に閾値を設定し、ある瞬間において系の状態がその閾値を超えているか否かで温度を変化させていると考えることができる。1変数有限サイズスケーリング関数はパーコレーションのほかに秩序変数のモーメント比や相関関数の比(相関比)などが考えられる。2次元イジングモデルとクロックモデルを用いて、モーメント比と相関比を数値的に求め比較を行い、相関比がモーメント比より確率変動アルゴリズムに適していることを確かめた。特に2次元クロックモデルのKosterlitz-Thouless相と秩序相の臨界領域において、モーメント比では解析が非常に困難なのに対し、相関比では比較的容易に解析できることを示した。相関比を使った確率変動アルゴリズムで2次元S=1/2量子XYモデルの解析を行った。アルゴリズムは、鈴木-トロッター軸の外挿が必要ない・非対角成分の計算が容易、などの利点があることから連続虚時間ループクラスターアルゴリズムを用いた。確率変動アルゴリズムから得られた結果は相転移温度の評価に関して最近の結果と誤差の範囲で一致した。また臨界指数に関してはくりこみ群の計算が正しいことを裏付け、確率変動アルゴリズムが量子スピン系の臨界現象の解析にも有効であることを示した。

- 著者

- 角田 大祐

- 出版者

- 高千穂大学高千穂学会

- 雑誌

- 高千穂論叢 (ISSN:03887340)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.63-87, 2011-05