4 0 0 0 OA 日本および韓国のDRAMにおける技術差異

- 著者

- 金 恵珍

- 出版者

- アジア経営学会

- 雑誌

- アジア経営研究 (ISSN:24242284)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.153-162, 2009 (Released:2019-01-01)

- 参考文献数

- 20

- 著者

- Takuya Noguchi Makoto Kyougoku Mutsumi Teraoka

- 出版者

- 社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- Asian Journal of Occupational Therapy (ISSN:13473476)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.46-54, 2023 (Released:2023-04-05)

- 参考文献数

- 40

Aims: This study aimed to validate the Assessment of Positive Occupation 15 (APO-15) by differential item functioning (DIF) and differential test functioning (DTF).Method: Participants were to obtain research cooperation from individual clinics, community healthcare institutions, and home-visit rehabilitation services. The inclusion criteria for participants were people between the ages of 20 and 90 years who were diagnosed with mental illness, physical illness, or geriatric illness and agreed to participate in the study. In this study, the face sheet and APO-15 were distributed to the participants, and they were asked to respond.Results: A total of 3003 participants were included in this study. The mean age was 67.41 (±16.63) years (≥ 75; 1168 and ≤ 74; 1835). Regarding the gender of participants, 1565 were males and 1438 were females. Considering illness, 1184 participants had a mental illness, 897 had a physical illness, and 922 had a geriatric illness. The results of the DIF and DTF suggested that the APO-15 did not differ in the response pattern of the scale due to the influence of subgroups (illness, gender, and age).Conclusion: The APO-15 suggests the potential to provide measurement results with a good level of scale validity and robustness.

4 0 0 0 OA 視覚失認症

- 著者

- 重野 幸次

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.11, pp.728-737, 2008-11-18 (Released:2008-12-24)

- 参考文献数

- 18

4 0 0 0 OA 血糖コントロールが極めて困難な2型糖尿病患者が注意欠如/多動性障害と判明した1例

- 著者

- 神内 謙至 橋本 善隆 新美 美貴子 山下 亜希 山内 光子 四井 真由美 西田 なほみ 山崎 徹 早川 太朗 中山 英夫 槻本 康人 並河 孝 笹田 侑子 前林 佳朗 高橋 正洋 磯野 元秀

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.256-263, 2014-04-30 (Released:2014-05-19)

- 参考文献数

- 9

50歳女性.平成4年に糖尿病を指摘され平成16年より当院にて加療中.低血糖で救急搬送された既往あり.インスリン治療で血糖コントロール不良,また低血糖も起こすため,平成23年2月教育入院となった.入院中,血糖正常であるものの低血糖症状のためパニックになることがあった.翌日のスケジュールを説明しても当日になると忘れる,糖尿病教室でテキストを忘れる,と言う出来事があった.そのため,注意欠如/多動性障害(ADHD)を疑い本人の同意の上で滋賀医科大学精神神経科に紹介しADHDの診断となった.抽象的な情報を処理する能力は低く,簡潔で具体的な手本を示し,時間的余裕が必要な症例であると判断された.全成人の4.7 %の有病率とされるADHDであるが,今のところADHDと糖尿病の合併にかかわる報告は極めて少ない.血糖コントロールが極めて悪化することが考えられ,適切な治療方法が必要である.

4 0 0 0 OA 見上げてごらん

- 著者

- 小林 弘忠

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.5, pp.451-453, 1990 (Released:2012-03-23)

- 著者

- 宮崎 哲治

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.33-45, 2021-01-31 (Released:2021-05-18)

- 参考文献数

- 13

症例は、強迫観念を主症状とする40歳代前半の男性強迫症患者。患者は初診時、悪い人間のオーラが襲ってくるというイメージが生じ、自分も悪い人間になってしまうのではないかという不安に圧倒され、仕事にも行けなくなっていた。無念無想の境地を思い出してもらうために行った剣道の素振りにより、強迫観念に対する望ましい対処の仕方を患者が体得し、imaginal exposure法を入院中集中的に行うことにより、強迫症状の改善に至った。これまで武道やスポーツで無念夢想の境地に入るような体験をしたことがある場合、再度その体験ができるような稽古や練習を行うことによって、強迫観念に対する望ましい対処の仕方を体得することは、強迫症の治療に寄与する可能性があると思われた。筆者なりの工夫を紹介するが、強迫症に対するimaginal exposure法などの行動療法を施行する際、本論文が参考資料になれれば望外の喜びである。

4 0 0 0 OA アトピー性皮膚炎に対するα-リノレン酸強化食療法の効果について

- 著者

- 伊藤 浩明 菊池 哲 山田 政功 鳥居 新平 片桐 雅博

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY OF PEDIATRIC ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY

- 雑誌

- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.87-91, 1992-09-25 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3 1

アレルギー疾患の食事療法のひとつとして, アラキドン酸カスケード由来のケミカルメディエーター産生抑制を目的として, n-6系列多価不飽和脂肪酸 (リノール酸, アラキドン酸) 摂取を減らし, n-3系列多価不飽和脂肪酸 (α-リノレン酸, イコサペンタエン酸) を積極的に摂取させる「α-リノレン酸強化食療法」を, 6名のアトピー性皮膚炎患児に施行した. 124±40.4日間の指導により, 3例がアトピー性皮膚炎の改善傾向を示し, 他の1例も指導を継続することで改善傾向を示した. 血清リン脂質中の脂肪酸組成で, n-3/n-6比, イコサペンタエン酸/アラキドン酸比が有意に上昇した (p<0.01). それに伴い, ザイモザンと新鮮自己血清刺激による末梢血多核白血球からの Leukotriene C4放出が有意に減少した (p<0.05). 以上の結果から, 日常の食生活の中で施行できる「α-リノレン酸強化食療法」は, アレルギー疾患の食事療法の基盤として有益である可能性が示唆された.

4 0 0 0 OA 牡丹・芍薬の名物学的研究(2)芍薬の訓詁史

- 著者

- 久保 輝幸

- 出版者

- 日本薬史学会

- 雑誌

- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.116-125, 2013 (Released:2020-12-30)

Shaoyao, the Chinese name of the herbaceous peony, appeared in the Classic of Poetry or Shijing. Shijing was compiled much earlier than the third century BC when peony was discussed in the botanical treatise by Theophrastus in ancient Greece. However, several Confucian scholars questioned what shaoyao in Shijing actually referred to. In addition, shaoyao was considered to be a fragrant grass and was often added to food as a spice in the Han dynasty, whereas the peony is hardly ever used in that way today. In the three kingdom dynasty, Lu Ji remarked: Since the medicinal shaoyao does not have a particular scent, shaoyao [of Shijing] cannot be identified.”These old descriptions suggest that they may have used a different plant as shaoyao in early China, and accordingly it allows us to reflect on shaoyao in the old Chinese medical texts. This paper traces various hypotheses historically with attention paid to regional differences and ages. The results, confirm that shaoyao has most certainly been a name of the peony since the six dynasties when shaoyao was prized as an ornament plant. Before the six dynasties, four candidates of shaoyao can be listed: the peony itself, water chestnuts (Eleocharis dulcis), magnolia and Szechuan lovage (Ligusticum wallichii), though for all four, sufficient and definitive evidence is lacking.

4 0 0 0 OA 多層膜ミラーを用いた軟X線結像光学系の開発とEUV露光装置への応用

4 0 0 0 OA 〔論文〕フランスにおける黒人奴隷貿易・黒人奴隷制批判の歴史(上) ―白人を中心に―

- 著者

- 田戸 カンナ

- 雑誌

- 学苑 昭和女子大学紀要 = Gakuen: The Bulletin of Showa Women’s University (ISSN:13480103)

- 巻号頁・発行日

- no.971, pp.18-28, 2023-01-01

- 著者

- 江口 布由子

- 出版者

- 東欧史研究会

- 雑誌

- 東欧史研究 (ISSN:03866904)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.124-130, 2013 (Released:2019-06-15)

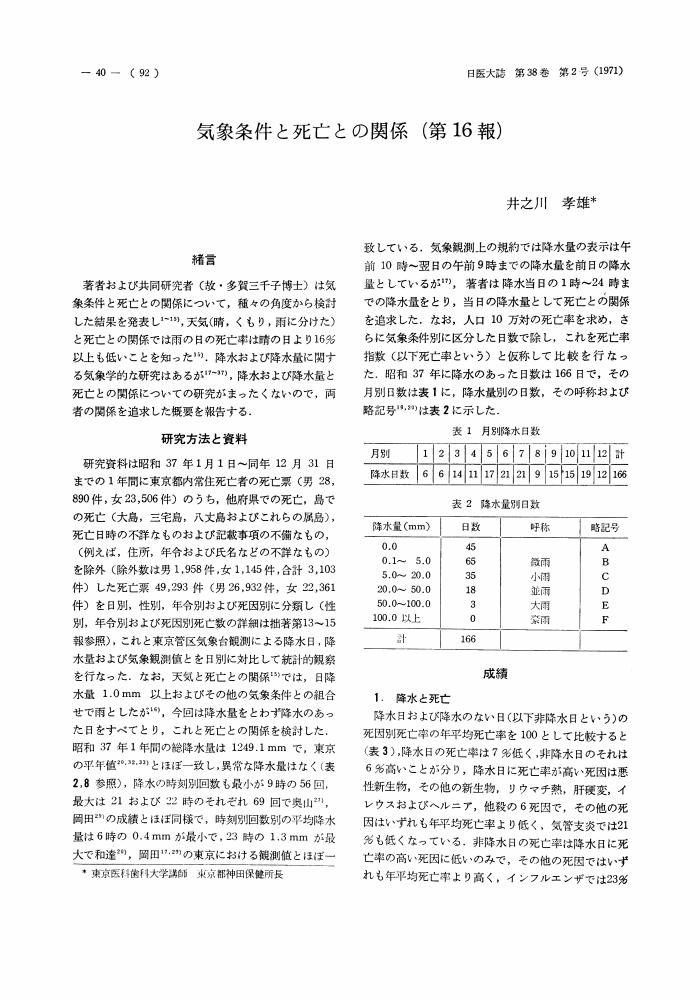

4 0 0 0 OA 気象条件と死亡との関係 (第16報)

- 著者

- 井之川 孝雄

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.92-101, 1971 (Released:2010-10-14)

- 参考文献数

- 37

4 0 0 0 OA 『魏志』倭人伝に係る、もう一つの解釈 ー邪馬台国位置論に関連してー

- 著者

- 田中 章介

- 出版者

- 大阪学院大学 人文自然学会

- 雑誌

- 大阪学院大学 人文自然論叢 = The Bulletin of The Cultural and Natural Sciences in Osaka Gakuin University (ISSN:21899045)

- 巻号頁・発行日

- no.77-78, pp.1-23, 2019

4 0 0 0 OA ギルガメシュの異界への旅と帰還--「英雄」と「死」

- 著者

- 渡辺 和子

- 出版者

- リトン

- 雑誌

- 死生学年報 = Annual of the Institute of Thanatology, Toyo Eiwa University

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.135-164, 2011-03-31

4 0 0 0 OA 絵本の読み聞かせによる防犯教育の効果の検証

- 著者

- 池田 彩夏 魚里 文彦 板倉 昭二

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.288-298, 2019 (Released:2021-12-20)

- 参考文献数

- 18

幼児の危険認知の発達をどのように促すべきかは,発達心理学における課題の1つである。幼児への効果的な教育方法として,多くの研究が絵本の読み聞かせを取り上げているものの,防犯教育への絵本の読み聞かせの効果に関しては,直接的な検討はされていない。そこで,本研究では,絵本の読み聞かせが幼児の危険認知の発達を促すかを検討した。さらに,絵本による教育効果と共感性の関連を併せて検討した。4~6歳児を対象に,仮想場面において,未知人物から誘われた際に回避行動を取るか否かの選択,および,その行動理由を尋ねる課題を実施し,絵本の読み聞かせ前後での課題得点を比較した。分析の結果,適切な回避行動および行動理由の回答は読み聞かせ後に増加しており,特に年長児に対し行動理由を尋ねる課題において,読み聞かせの効果が顕著であった。また,共感性と読み聞かせの効果との関係を検討したところ,共感性が高い子ほど,読み聞かせによる危険認知課題の得点の上昇が大きい傾向があった。考察では,絵本の読み聞かせ効果の発達的変化および本研究成果の応用的側面について議論した。

4 0 0 0 OA 駿河湾収束線の気候学的特徴およびその形成条件

- 著者

- 渡来 靖 岡本 惇 中村 祐輔

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.100195, 2016 (Released:2016-04-08)

駿河湾域ではしばしば駿河湾収束線と呼ばれる収束線が形成され,駿河湾周辺の静岡県東部地域に局所的な荒天をもたらすこともある.駿河湾収束線の研究は古くからなされているが,近年の気候学的特徴は十分に調査されていない.本研究では,最近20年間の地上観測データから駿河湾収束線の気候学的特徴を明らかにするとともに,その形成条件について検討する. 駿河湾収束線の典型事例を抽出するために,相模湾を囲むAMeDAS観測点8地点(御前崎,菊川牧之原,静岡,清水,富士,三島,松崎,石廊崎)の地上風時別値を用い,平面近似法により一時間ごとの発散量を求めた.求まった発散量が負値であれば駿河湾域で地上風が収束していることになるが,その中で発散量が −1.0×104 s-1以下となった場合を強い収束と定義した.これは,発散量が負値となった全時間のうちの上位約5%に相当する.さらに,強い収束が少なくとも3時間以上連続した場合を収束事例とした. 1995~2014年の20年間について,駿河湾域での強い収束の出現頻度を調べたところ,強い収束は寒候期の1~3月に最もよく出現し,平均約3~4%の出現頻度である一方,夏季の6~8月にはほとんど出現しなかった.1~3月の3か月間の収束事例をカウントすると20年間で162事例(平均8.1回/3か月)であったが,2013,2014年の12回/3か月から1999,2002年の1回/3か月まで,出現頻度の年々変動は大きい. 抽出された収束事例について,ひまわり赤外画像を元に駿河湾域の雲の形状から分類を行った.全事例のうちの49%は上層の雲等の影響で相模湾域の局所的な雲の形状を判別するのが困難であった.30%は駿河湾付近を始点として南東方向に延びる雲列が見られ,駿河湾域やその南東側での地上風の収束により形成されたものと推測される.線状雲列が見られた事例はさらに,雲列の東側にも雲域が広がる場合(以降T型と呼ぶ)と,そうでない場合(S型)に分けられる。S型,T型の割合はそれぞれ19%,11%である.残りの21%は,相模湾域に雲が見られなかったり,明瞭な雲列が形成されていない事例である. 輪島,浜松,館野のゾンデデータより求めた上空850hPa面の地衡風を調べたところ,強い収束の出現時は北~北北東の風であることが多く,その傾向はS型でもT型でも違いはなかった. S型の典型事例である2012年1月2日と,T型の典型事例である2012年3月21日について,領域気象モデルWRF Version 3.2.1を用いて再現計算を行い,相模湾域における収束線の形成要因を調べた.S型事例における駿河湾域の地上付近を始点とする後方流跡線解析の結果によると,相模湾では主に富士川の谷からの北風と,伊那谷を通って赤石山脈を迂回するように吹き込む西風が収束していることがわかる.T型事例ではさらに,関東山地を迂回して伊豆半島を越えて吹き込む東風も見られる.駿河湾域での収束線形成には,駿河湾周辺の地形の影響を受けて山地を迂回する流れが卓越することが重要であることを示唆する. 駿河湾収束線は主に1~3月に出現し,出現時の上空の風は北~北北東風である.S型やT型で見られる列状雲は伊豆諸島付近まで延びており,中部山岳域を大きく迂回するような地上風系に影響されていると思われるが,駿河湾域での強い収束の形成には駿河湾周辺の谷筋を抜ける流れが重要であることが示唆された.

4 0 0 0 OA 実験の進展 : 物性物理としての超伝導研究(<特集>超伝導発見から100年を迎えて)

- 著者

- 内田 慎一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.10, pp.754-761, 2011-10-05 (Released:2019-06-14)

- 参考文献数

- 54

1986年の高温超伝導体の出現は物性物理学の眺望を一変させてしまった.それ以前の超伝導研究を振り返るとともに,高温超伝導が促した分光手法の飛躍的な発展により明らかになった特異な常伝導,超伝導状態など実験の進展を述べる.研究が進むとともに新たな謎も生まれメカニズムの解明を阻んでいる.ドープされたモット絶縁体から生まれる超伝導は,基本的にはd波クーパー対のBCS理論の枠組みで理解されるが,従来の超伝導研究では意識することのなかった競合相との共存,巨大なゆらぎ等が物性に大きく関わっていることがわかってきた.

4 0 0 0 OA 水素還元によって得られた純鉄中の不純物の熱力学

- 著者

- 柏谷 悦章 長谷川 将克

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.2, pp.302-311, 2014 (Released:2014-01-31)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 4 2

Hydrogen itself is not a primary energy and needs an energy for its production, which means that CO2 will be exhausted during the production process, more or less. However, when a Green Hydrogen can be produced, it is a best way to use the hydrogen instead of carbon.In this study, two kinds of iron ore were reduced and melted both under hydrogen and carbon atmosphere. The obtained iron metal under hydrogen atmosphere was quite pure one. The impurities in the metal were chemically and thermodynamically analyzed. The characteristics and benefits of hydrogen reduction were discussed in comparison with the carbon reduction.The content of silicon in the metal under hydrogen atmosphere was one tenth to the iron obtained by carbon reduction. Manganese was about one third to one tenth against the carbon reduction. However, phosphorus in the hydrogen reduction was almost the same level to the carbon reduction. Sulfur content became half in the hydrogen reduction. Moreover, the content of hydrogen in the metal was the same level between the hydrogen reduction and the carbon reduction. It was found that the rate of hydrogen evolution from a molten metal during solidification was fast significantly. The activities of elements in the metal were calculated through the thermochemical data, and the relationships among those elements were elucidated.From the thermodynamic analysis, a high oxygen activity in the metal obtained under hydrogen atmosphere caused to a low content of impurities and high activity of oxides related.

4 0 0 0 OA 「暴力と形而上学」におけるデリダのレヴィナス読解について

- 著者

- 桐谷 慧

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会関東支部

- 雑誌

- 日本フランス語フランス文学会関東支部論集 23 (ISSN:09194770)

- 巻号頁・発行日

- pp.229-242, 2014 (Released:2018-03-30)

4 0 0 0 OA オナガは好適な営巣場所の有無をもとにツミの巣のまわりに営巣するかどうかを決定する?

- 著者

- 植田 睦之

- 出版者

- 特定非営利活動法人バードリサーチ

- 雑誌

- Bird Research (ISSN:18801587)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.A19-A23, 2012 (Released:2012-04-12)

- 参考文献数

- 7

オナガ Cyanpica cyana はツミ Accipiter gularis の防衛行動を利用して捕食を避けるために,ツミの巣のまわりに集まってきて繁殖するが,ツミが巣の直近しか防衛しなくなった2000年代からは,ツミの巣のまわりで繁殖することは少なくなった.しかし,一部のオナガはツミの巣のまわりで繁殖し続けている.なぜ,一部のオナガがツミの巣のまわりで繁殖しているのかを明らかにするため,営巣環境に注目して2005年から2011年にかけて東京中西部で調査を行なった.ツミの巣のまわりのオナガの巣は1990年代よりも葉に覆われた場所につくられるようになり,通常のオナガの営巣場所とかわらなかった.またツミの巣の周囲に好適な巣場所が多くある場所でのみ,ツミの巣のまわりで営巣した.これらの結果は,オナガは1990年代同様,ツミのできるだけそばで繁殖しようとしてはいるものの,当時のように自分たちの巣の隠蔽率を無視してまでツミの巣の近くを選択することはなく,営巣場所選択におけるツミの巣からの距離と隠蔽率の優先順位が逆転したことを示唆している.