4 0 0 0 OA 東国の太子信仰研究序説 : 岩手のまいりの仏と会津の太子守宗を中心として

- 著者

- 門屋 光昭 Mitsuaki Kadoya

- 雑誌

- 盛岡大学紀要 = The journal of Morioka University (ISSN:02860643)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.19-33, 2001-03-14

4 0 0 0 OA 構造主義とは何だったのか

4 0 0 0 OA 気化性防錆材の現状

- 著者

- 藤田 敏雄

- 出版者

- Japan Society of Corrosion Engineering

- 雑誌

- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.9, pp.511-519, 1994-09-15 (Released:2009-11-25)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2 1

In general, a volatile corrosion inhibitor is the liquid or the solid reagent as the compound or the several mixture which is vaporized (sublimated) slowly at the normal temperature.The resulting vaporized gas has the corrosion inhibiting reaction by the chemical or physical adsorption on metal surface.In Japan, the material with this volatile corrosion inhibitor which is coated on the material, or impregnated into, or extruded into paper or film, is referred to as the “volatile corrosion inhibiting paper” or the “volatile corrosion inhibiting film” respectively, and in which this one is dissolved referred to as the “volatile corrosion inhibiting oil”.We give a general name to above inhibitors referred to as the “volatile corrosion inhibiting material”.This report comments on the summary of kind, standard, nature, property, use and application method and the future trend of these materials.

4 0 0 0 OA 守り子唄が教える人間関係の民俗

- 著者

- 久保 進

- 出版者

- 松山大学総合研究所

- 雑誌

- 松山大学論集 = MATSUYAMA UNIVERSITY REVIEW

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.5, pp.1-32, 2016-12-01

4 0 0 0 OA A ピラー衝突時の自転車用ヘルメットによる脳傷害軽減メカニズムの検討

- 著者

- 伊藤 大輔 野場 悠佑 水野 幸治

- 出版者

- 公益社団法人 自動車技術会

- 雑誌

- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.838-843, 2019 (Released:2019-05-24)

- 参考文献数

- 14

Aピラー衝突時の自転車用ヘルメットによる脳傷害軽減メカニズムについて有限要素解析により検討した.ヘルメットを着用した人体モデルを自転車に着座させ,車両と衝突させたところ,多くの場合でヘルメットにより脳ひずみが軽減したが,脳傷害発生リスクが軽減されない場合もあった.その原因を力学的観点から分析した.

4 0 0 0 OA 庄司智孝著『南シナ海問題の構図―中越紛争から多国間対立へ』

- 著者

- 黒杭 良美

- 出版者

- 一般財団法人 アジア政経学会

- 雑誌

- アジア研究 (ISSN:00449237)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.72-75, 2023-01-31 (Released:2023-02-17)

- 参考文献数

- 5

4 0 0 0 OA 麦飯石の理化学的特性について

- 著者

- 石川 勝美 岡田 芳一 中村 博

- 出版者

- The Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers

- 雑誌

- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.51-56, 1995 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 12

生態系農業の構築等の視点から, 造岩鉱物の特性を生かした微小エネルギ利用の新しい技術開発は重要である。そこで石英斑岩に属する麦飯石による水, 土壌の活性化を期し, 麦飯石の農業面への効果的導入を図ることを目的として, その理化学的特性について検討した。

4 0 0 0 OA 兵庫県北西部,但馬御火浦の下部中新統八鹿層の盆地構造・堆積年代・古応力

- 著者

- 羽地 俊樹 佐藤 大介 仁木 創太 平田 岳史

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.1, pp.223-238, 2023-03-31 (Released:2023-03-31)

- 参考文献数

- 69

- 被引用文献数

- 1

山陰地方の中新統堆積盆地の成因の特定に向けて,本論は兵庫県北西部の但馬御火浦地域の中新統八鹿層と基盤の境界部周辺の調査研究を行った.八鹿層の軽石火山礫凝灰岩のジルコンU‒Pb年代測定を行い,19.63±0.15 Maの年代値を得た.この年代値は遠方地域の同層の年代制約と調和的であり,八鹿層の火成活動は広域的に同時期に起こったことが明らかとなった.基盤と八鹿層の境界には基底礫岩と判断される堆積性の角礫岩が点在し,境界部に断層は認められない.このことは八鹿層が基盤をアバット不整合に覆っていることを示している.本地域で見積もられるアバット不整合の比高は200 mを越え,山陰地方の中新統の層厚差には堆積時の古地形が寄与していた.八鹿層相当の岩脈群の方向解析によって,NNE-SSW方向に引張する応力比の低い正断層型応力を得た.この結果は,当時の山陰地方が多様な方向のグラーベンが形成されうる造構応力場にあったことを示唆する.

4 0 0 0 入門シャレイア語

- 著者

- Ziphil Shaleiras著

- 出版者

- [Ziphil Shaleiras]

- 巻号頁・発行日

- 2018

4 0 0 0 OA <研究論文>他者とともに書くこと : 武田泰淳と武田百合子の口述筆記創作をめぐって

- 著者

- 田村 美由紀

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 = NIHON KENKYŪ (ISSN:24343110)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, pp.75-100, 2023-03-31

本稿は、武田泰淳と武田百合子の口述筆記創作に着目し、書くことの協働性が具体的な文学実践のなかにどのように織り込まれているのかを考察するものである。 二人は「男性芸術家とその妻」であり、創作現場における「口述者と筆記者」でもあったが、作家夫婦にしばしば生じる支配と従属の関係とは一線を画するものとして、肯定的に評価されることが多い。しかしながら、二人の関係性を無前提に称揚してしまうことは適切ではないだろう。重要なのは、二人の関係性が望ましいものであることを論の前提とするのではなく、何がそうした関係を切り拓く鍵となっていたのか、その背景を解きほぐしていくことである。本稿では、泰淳の病後、百合子の筆記によって彼の執筆活動が成り立っていたことに目を向け、書くことのディスアビリティに対峙した両者の姿から見えてくる問題について、ケアや中動態の概念を補助線に検討をおこなう。 分析対象に取り上げる『目まいのする散歩』(1976年)は、病後の不如意の身体に対する泰淳の意識が強く反映されており、書く行為を他者に委ねるという状況を彼自身がどのように捉えていたのかを考える上で興味深いテクストである。テクストに示された自律した主体像への懐疑的なまなざしを、中途障害を抱える自らに対する内省として捉え、そうした依存的な自己のありようを凝視することが、他者との開かれた関係を構築する契機となっていることを明らかにする。 また、テクスト後半のロシア旅行に関する章で用いられる百合子(筆記者)の日記を借用するという方法に焦点を当て、それが「書かせる」(能動)/「書かされる」(受動)という単純な二元論に回収し得ない、書くことの協働性に結びついていることを論じる。ケアの思想に基づくこれらの分析を通して、一方的な搾取や支配の関係ではなく、互いの他者性や依存性を否定しない倫理的な関係を築くための視点を導出することが本稿の目的である。

4 0 0 0 OA 松沢裕作 編『森林と権力の比較史』(書評)

- 著者

- 谷 祐可子

- 出版者

- 一般財団法人 林業経済研究所

- 雑誌

- 林業経済 (ISSN:03888614)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.15-19, 2020 (Released:2020-07-02)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 齋藤 崇德

- 出版者

- 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構

- 雑誌

- 大学改革・学位研究 (ISSN:27583708)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.65-80, 2023-03-01 (Released:2023-03-31)

- 参考文献数

- 54

本稿の目的は,「リーダー主義」論を概観するとともに,「リーダー主義」の日本における展開を歴史的に跡付けることで戦後日本の大学経営の政策に関する新たな視点を提示することにある。近年,学長のリーダーシップについての議論が盛んであるが,本稿ではその実態ではなく,その言説に着目し,学長のリーダーシップがどう位置づけられてきたのかを分析する。このことによって実際のリーダーシップとリーダーシップ論との乖離を前提としながら,近年のリーダーシップ概念の混乱を整理し,もって戦後日本の大学経営に関する理念が持つ特質の一端を明らかにする。このため西ヨーロッパで発展してきた「リーダー主義」の議論を参照し,戦後日本の歴史を分析する。結果として,三八答申から四六答申にかけて確立した学長のリーダーシップについての三つの命題がその後も継続したことが明らかになった。ただし,その文脈は歴史的に変化してきた。このことはリーダーシップの歴史・社会的な相対性を意味している。

4 0 0 0 OA 現代立憲主義における「司法」の役割

- 著者

- 佐藤 幸治

- 出版者

- 日本学士院

- 雑誌

- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.83-97, 2019 (Released:2019-03-20)

- 著者

- 日比 嘉高

- 出版者

- 横光利一文学会

- 雑誌

- 横光利一研究 (ISSN:13481460)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.63-74, 2019 (Released:2022-03-27)

4 0 0 0 OA 大学生協のガバナンスとリスク管理について~文芸大生協で発生した不正の事例から~

- 著者

- 佐々木 哲也 天内 大樹 下澤 嶽 ササキ テツヤ アマナイ ダイキ シモサワ タカシ Tetsuya SASAKI Daiki AMANAI Takashi SHIMOSAWA

- 雑誌

- 静岡文化芸術大学研究紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.151-160, 2023-03-31

大学生協は、法令に基づき、学生や教職員らの組合員により組織された機関によって民主的に運営されている。多くの大学生協は全国大学生活協同組合連合会や各地の事業連合に加盟しており、これらの組織から支援を受けつつ、専従の生協職員を雇用して事業を行っている。これにより多様なサービスの安定的・効率的な供給を実現させている一方で、機関運営と事業運営とが隔てられ、組合員による機関運営の役割や裁量は限定的なものとなり、ガバナンスの形骸化という組織運営上の問題を抱えている。 静岡文化芸術大学生活協同組合(以下、文芸大生協)では、2021年度に当時雇用していたパート職員が文芸大生協の資産を不正に取得する被害が発生し、これに対して、損失の処理、情報公開、不正の再発防止などの対処を行った。同様の不正の被害は全国の大学生協で散発しているものの、過去の事例を参照できず、文芸大での不正の対処は困難を極めた。また、不正の再発防止において対策にかかるコストや役員の負担などの難しい課題を残すなど、大学生協のガバナンスの問題を浮き彫りにした。 本稿では、文芸大生協での不正とその対処を事例として報告した上で、大学生協のリスク管理の改善には、全国・地域単位での多層的なガバナンスの構築と、大学の主体的な関与が必要であることを提示する。

- 著者

- 河本 英夫[評者] カワモト ヒデオ Hideo Kawamoto

- 雑誌

- 境界を越えて : 比較文明学の現在

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.183-189, 2022-02

4 0 0 0 OA 健常成人が感じる昼間の眠気とその対応について

- 著者

- 久保田 富夫

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.185-188, 2005 (Released:2007-10-23)

- 参考文献数

- 22

健康なわたしたちも,昼間に耐えがたい眠気を体験することはよくある.ヒトの昼間の覚醒レベルの変動については様々な研究が行われているが,60分から3~4時間周期で眠気が出現するウルトラディアンリズムの報告があり,いくつかの要素が関連していると考えられている.さらに,約半日リズムとして,昼食後の午後1時から4時頃に眠気を感じることが多い.昼間の眠気には,生体リズムが関係していることは広く知られている.また,外的環境への適応機能として,サーカディアンリズムの補助機能としての役割などがあげられる.今回,以前われわれが大学生におこなったアンケート調査から昼間の眠気の原因と,その対応についても考えてみた.

- 著者

- Kimiko Tomioka Kenji Uno Masahiro Yamada

- 出版者

- The Japanese Society for Hygiene

- 雑誌

- Environmental Health and Preventive Medicine (ISSN:1342078X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.7, 2023 (Released:2023-01-21)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 5

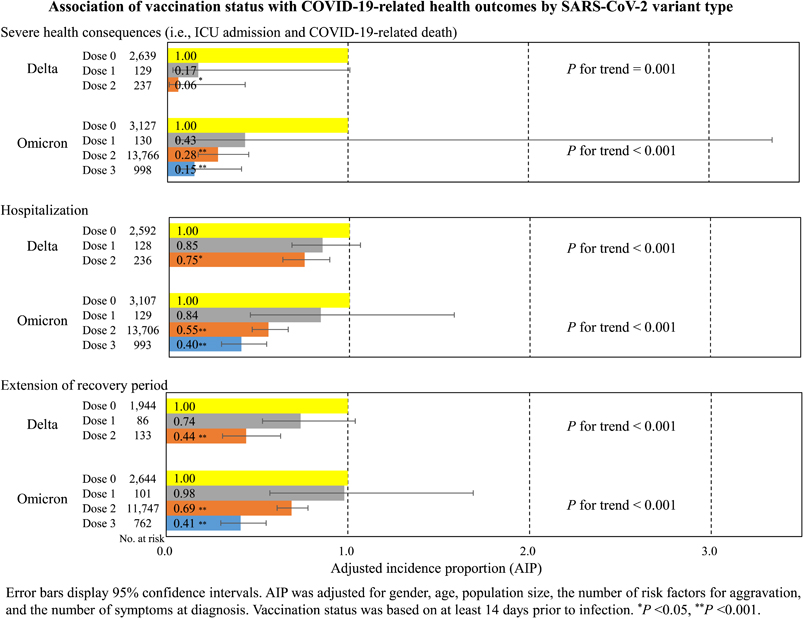

Background: Many previous studies have reported COVID-19 vaccine effectiveness, but there are few studies in Japan. This community-based, retrospective observational study investigated the association between vaccination status and COVID-19-related health outcomes in COVID-19 patients by SARS-CoV-2 variant type.Methods: The study participants were 24,314 COVID-19 patients aged 12 or older whose diagnoses were reported to the Nara Prefecture Chuwa Public Health Center from April 2021 to March 2022, during periods when the alpha, delta, and omicron variants of COVID-19 were predominant. The outcome variables were severe health consequences (SHC) (i.e., ICU admission and COVID-19-related death), hospitalization, and extension of recovery period. The explanatory variable was vaccination status at least 14 days prior to infection. Covariates included gender, age, population size, the number of risk factors for aggravation, and the number of symptoms at diagnosis. The generalized estimating equations of the multivariable Poisson regression models were used to estimate the adjusted incidence proportion (AIP) and 95% confidence interval (CI) for each health outcome. We performed stratified analyses by SARS-CoV-2 variant type, but the association between vaccination status and COVID-19-related health outcomes was stratified only for the delta and omicron variants due to the small number of vaccinated patients during the alpha variant.Results: Of the 24,314 participants, 255 (1.0%) had SHC; of the 24,059 participants without SHC, 2,102 (8.7%) were hospitalized; and of the 19,603 participants without SHC, hospitalization, and missing data on recovery period, 2,960 (15.1%) had extension of recovery period. Multivariable Poisson regression models showed that regardless of SARS-CoV-2 variant type or health outcome, those who received two or more vaccine doses had significantly lower risk of health outcomes than those who did not receive the vaccine, and there was a dose-response relationship in which the AIP for health outcomes decreased with an increased number of vaccinations.Conclusion: A higher number of vaccinations were associated with lower risk of COVID-19-related health outcomes, not only in the delta variant but also in the omicron variant. Our findings suggest that increasing the number of COVID-19 vaccine doses can prevent severe disease and lead to early recovery of patients not requiring hospitalization.

4 0 0 0 OA 歴史的地域素材の教材化とその特色 : 「古里かるた わたしたちの八橋・寺内」を事例として

- 著者

- 外池 智

- 出版者

- 秋田大学

- 雑誌

- 秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要 (ISSN:13449214)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.17-30, 2003-03

「古里かるたわたしたちの八橋・寺内」は,1979-1980(昭和54-55)年の野尻滋校長期(1978-1982)に秋田市立八橋小学校で作成された「郷土かるた」である.野尻氏はその後,同じ秋田市の他地域を題材に5つのかるたを作成している.県単位ではなく市町村単位の同一地区で,計6つの「郷土かるた」が作成された例は他に類をみない.本研究では,主に歴史的視点を中心とした地域素材の教材化について,この「八橋・寺内かるた」を具体的事例としてその作成過程を明らかにするとともに,同じ秋田市の「郷土かるた」である「土崎郷土かるた」,全国的に著名な「上毛かるた」との比較によりその題材における特色を明らかにした.「八橋・寺内かるた」は,いわば学校が生み出した文化である.こうした教材は,その作成者のみならず,作成の舞台となった学校において継承・発展されることによって,地域文化としての意義を有する.それは,これまで個別に開発・「消費」される教材を,他の教員,当該学校として共有化することであり,ひいては地域の文化として継承することである.