4 0 0 0 OA 痛みと情動

- 著者

- 中江 文 眞下 節

- 出版者

- 日本疼痛学会

- 雑誌

- PAIN RESEARCH (ISSN:09158588)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.199-209, 2010-12-10 (Released:2013-06-06)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1

Pain is a subjective experience comprised of physiological and affective components. Previous decades of research have placed an emphasis on pain “sensation″, which involves assessing location and intensity of noxious stimuli. However, somatosensory localization and intensity coding are not necessarily linked with emotional responses, as indicated by the IASP (International Association for the Study of Pain) definition, “Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage″. Therefore, it is important to consider that not only the sensory, but also the emotional, perspective of pain plays an important role in pain suffering. Our group previously demonstrated, for the first time, that long-term persistent pain in an animal model of neuropathic pain, resulted in anxiety and depression related behavior. The many human emotions are all capable of altering pain sensitivity, as demonstrated by experimental and clinical studies focused on the associations between pain sensation and various emotions in human imaging studies. Negative emotions, such as anger, sadness, and anxiety, result in increased pain intensity. In contrast, positive emotion can regulate various pain sensations. Patients with certain psychiatric disorders, such as schizophrenia and borderline personality disorder, are less sensitive to pain. However, one of the main symptoms of depressive patients is “pain″. Although many of the neurobiological mechanisms of these diseases remain unclear, psychiatric disorders could reflect brain mechanisms of pain processing, because patients with psychiatric disorders exhibit varying reactions to experimental and clinical pain. Certain psychiatric disorders, in particular schizophrenia, could be considered to be human diseases that exhibit symptoms completely opposite to chronic pain. As stated by Prof. Loeser, “It is not pain, but suffering, that brings patients into doctor's offices in hopes of finding relief". Doctors of modern medicine tend to believe that it is more important to remove the cause of pain through methods such as nerve blockade. However, injuries, and the diseases that cause pain, might only be the trigger. The most important problem for these patients could be the change in social environment triggered by the injuries and diseases. In other words, affective components of pain are the main problems for these patients. Although it is difficult to distinguish whether patient pain is influenced by the affective components of pain, it is recommended to attempt to simultaneously treat patients according to sensory and emotional perspectives. It is expected that studies focused on the affective components of pain will make great advancements, and drug discovery will likely aim at specifically reducing suffering from pain, with an eventual paradigm shift in pain treatment.

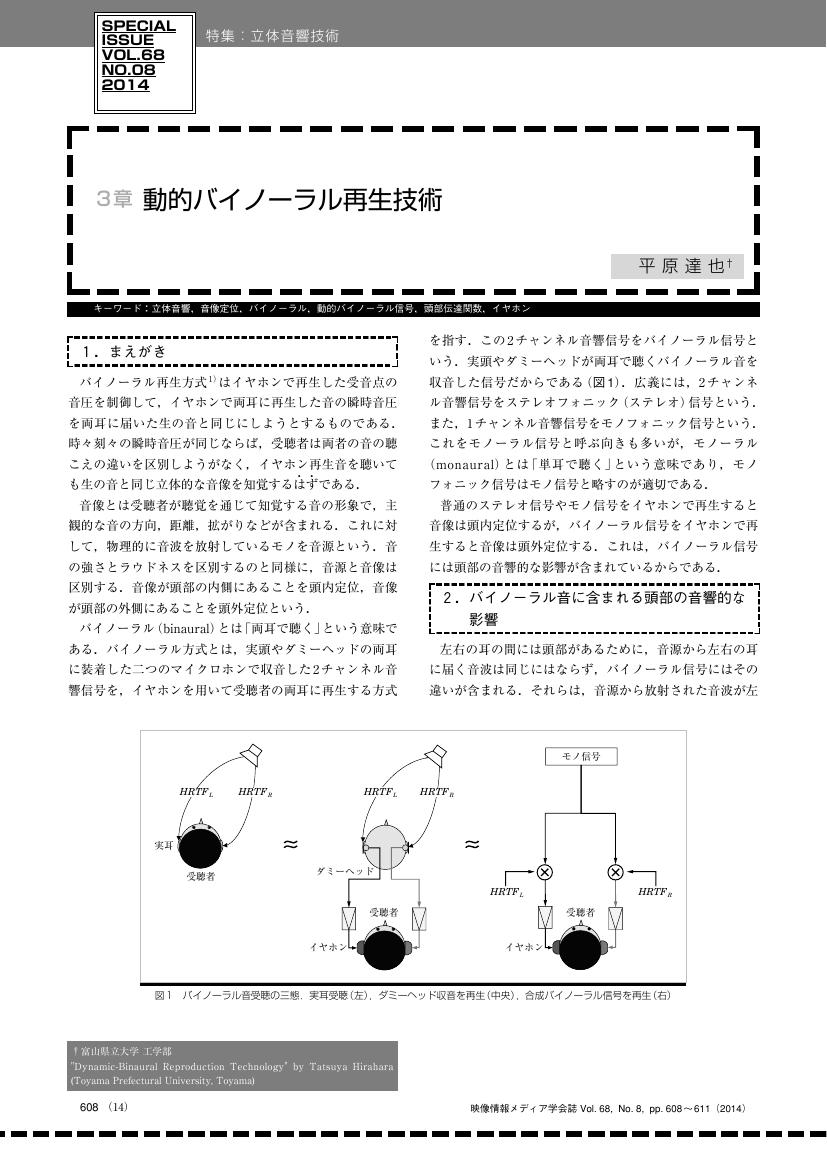

4 0 0 0 OA 3.動的バイノーラル再生技術

- 著者

- 平原 達也

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.8, pp.608-611, 2014 (Released:2016-08-27)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 陣中の竪琴 : 森林太郎が日露戦争従軍記念詩歌集うた日記に関する箚記

4 0 0 0 OA 混合研究法の基礎 ─作業療法士のための研究例─

- 著者

- マイク・D・ フェターズ

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.139-157, 2021-04-15 (Released:2021-04-15)

- 参考文献数

- 53

序論:混合研究法を用いる研究者が世界で増えている中,作業療法研究者も,この調査アプローチの本質と力を知る必要がある.本稿の目的は:1)質的,量的,および混合研究法アプローチの基本的特性を確認し,2)混合研究法デザインの3つの基本型について特徴を説明する作業療法分野の研究例を用いて各デザインを示し,3)それら混合研究法を用いた作業療法研究に共通する統合の特性をレビューすることである.結果:ここで取り上げた3つの作業療法の研究例では,統合の特性が多く見られる.まず,タイトルに,混合研究法のデザイン手続きを用いた研究であることが示されている.また,統合の目的を示し,両タイプのデータ収集を意図したことを明示あるいは暗示している.各研究には,それぞれ特定の混合研究法デザインの名称が使われている.これらの論文には,主にデータの連結,積み上げ,マッチング,比較といった,データ収集段階における統合の意図の好例が見られる.さらに,結合,データ変換,およびジョイント・ディスプレイの作成といった,分析作業における,統合の意図とデザイン手続きも取り上げられている.考察:ここで取り上げた研究例は,作業療法研究者が混合研究法における最新の統合戦略の数々をどのように用いているかを示している.本レビューは,作業療法研究者が,他の研究者による混合研究法を用いた作業療法研究を解釈する上で,また,自身の研究で混合研究法を活用する上での参考となるであろう.

- 著者

- 田島 明子

- 出版者

- 筑波社会学会

- 雑誌

- 年報筑波社会学 (ISSN:18819133)

- 巻号頁・発行日

- no.第Ⅱ期創刊号, pp.78-100, 2006

本稿は、リハビリテーション臨床におけるセラピストの「障害受容」の使用法について、臨床で働く作業療法士7名へのインタビュー調査より明らかにしたものである。調査の結果より、①リハビリテーション臨床における「障害受容」の使用法、②「障害受容」に対するセラピストの違和や不快、否定的イメージや肯定的イメージ、が明らかとなった。考察では、そうした使用法に対する批判的検討を行い、その使用法は、他性の否定を不快と思うセラピストの「私」の感覚から支持されていないこと、また、医療技術職養成の課程において「障害受容」に関して教授すべきと考えられること等について述べた。

4 0 0 0 IR ユートピア旅行記における固有名と視点人物 : 文学ジャンルの物語戦略的考察

- 著者

- 北村 直子

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, pp.35-67, 2014-06-30

16世紀から18世紀にかけて書かれたユートピア文学では,大航海時代末期から重商主義・啓蒙主義時代にいたるヨーロッパ人の視野拡大を反映し,架空世界と既知の空間との落差をふたつの要素によって強調した。(a) 空間的距離: ヨーロッパからの遠さ。主人公の遭難の地点が実在の固有名 (地名・緯度経度) を使って表現される。(b) 意味論的落差:身体的・文化的・政治的な違い。空間的距離によって説得力を保証され,語りの視点の設定を工夫することによって強調される。(a) のような既知の固有名の使用はユートピア文学が次代のリアリズム小説と共有する要素である。いっぽう (b) の特徴はユートピア文学の「報告」としての性質を支える要素であり,ユートピア文学の報告者 (語り手,視点人物) は当時のヨーロッパ人を代表してヨーロッパと架空世界との落差に驚いてみせ,読者にその違いを強調してみせることによって読者の反応を先導しようとする。読者を誘導するこの仕掛けを物語論では「評価」と呼ぶ。「評価」のマーカーは物語一般に見られる自然なふるまいである。なお,20世紀に書かれた架空旅行記においては,語り手の「評価」のマーカーがときに欠如しており,読者が視点人物と容易に同一化できない。本稿では,こういった物語装置の分析を通じて,報告体物語の機構を検証し,トマス・モアからシラノ・ド・ベルジュラック,スウィフトを経てサドにいたる空想旅行記の暗黙の前提を可視化することをめざす。いかなる物語も,多かれ少なかれ「出来事の報告」という側面を持っている。本稿は,さまざまな物語ジャンルのなかでも,とりわけこの報告というコミュニケーション様式に特化したユートピア文学を分析的に特徴づけることによって,報告という言語行為がもつ小説史上の意味を考察する。視点操作や物語行為の本質を解明するためには,物語作品の意味内容以上に,物語の暗黙の前提を研究することが有効と考えるからである。De Thomas More au Marquis de Sade, en passant par Cyrano de Bergerac et Swift, la litt?rature utopique s'attacha ? figurer l'?cart entre ses contr?es imaginaires et lar?a lit? de l'Europe en l'inscrivant dans une distance spatiale, pa r le recours ? des toponymes authentiques pour nommer les lieux o? les h?ros font naufrage. Cette distance spatiale garantit l'existence synchronique de l'utopie, ce qui distingue les voyages imaginaires d'avec les r?cits qui installent les lieux de leurs fictions dans le pass? mythique (l'?ge d'or ou le paradis perdu), le futur (le roman d'anticipation) ou le r?ve (Le Roman de la Rose). Ce genre de texte met ainsi l'accent a ussi sur les diff?rences culturelles entre l'utopie et le monde europ?en : le narrateur s'?tonne de tout ce qu'il voit et entend dans l'utopie, et ses r?actions d?terminent l'attitude du lecteur en lui sugg?rant une r?ponse appropri?e aux ?v?nements narr?s. Ce dispositif discursif, que la narratologie nomme ? ?valuation ?, est un ?l?ment fondamental de tous les r?cits de cette nature, y compris les romans et les nouvelles. Seuls certains textes ?crits au vingti?me si?cle l'abandonnent, en interdisant l'identification du lecteur aux personnages. L'int?r?t d'une analyse th?orique de ce type de strat?gies narratives ne se limite pas ? l'?tude des m?canismes romanesques. Elle permet, plus g?n?ralement, une approche narratologique des modes de communication, ad?quate ? toute forme de discours destin? ? rapporter une exp?rience.

- 著者

- 丸中 淳 木村 好江 西海 嘉能 池垣 淳一

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.209-213, 2021 (Released:2021-06-30)

- 参考文献数

- 9

【緒言】造血幹細胞移植後に発症したHHV-6脳脊髄炎の症例を経験した.【症例】30代女性.臍帯血移植2週間後に,発作性の下肢の電撃痛・痒み・振戦・発汗と尿閉を生じた.プレガバリン,オピオイドを開始し,脳脊髄液中HHV-6DNA陽性の判明後,ホスカルネットが投与された.レベチラセタム1000 mg/日併用にて,電撃痛の強度・頻度ともに著明に減少した.経過中のせん妄と不安には,向精神薬により対症療法を行った.髄液中ウイルス陰性化の前より著明な傾眠となったが,レベチラセタム漸減中止後に意識清明となった.退院時の主症状は,肛門周囲のしびれを伴う痛みと痒みで,オキシコドン15 mg/日,プレガバリン225 mg/日,ロラゼパム0.5 mg/日で自制内であった.【考察】臍帯血移植後HHV-6脳脊髄炎に伴う間欠的な電撃痛にレベチラセタムは有効であった.

4 0 0 0 大正後期の松方正義と「元老制」の再編

- 著者

- 荒船 俊太郎

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.2, pp.147-184, 2013

This article investigates the characteristic features of the political career of Matsukata Masayoshi at the end of the Taisho Era, in order to clarify his role in the process of reorganizing the institution of Genro 元老 (Chamber of Elder Statesmen) after the death of Yamagata Aritomo. In contrast to the research attention given his activities as an expert in fiscal affairs during the Meiji Era, Matsukata's career during the Taisho Era has been little studied, and the evaluation of him as a politician has so far been quite unfavorable, depicting a senescent figure bereft of political influence. This is one reason why the actual political leadership style of Matsukata is virtually unknown. This article is an attempt to clarify Matsukata's strong commitment to integrating the Satsuma (Matsukata and his fellow politicians from Kagoshima Prefecture) and the Choshu (Yamagata and his fellow politicians and soldiers from Yamaguchi Prefecture) and to show how important a commitment it was. The author begins at a time several years after Matsukata's appointment as Inner Minister of State (Naidaijin 内大臣), showing that indeed he held no political influence to the extent of being unable to freely appoint his ministerial subordinates. However, in dealing with problems involving the Imperial Court, Matsukata won the firm trust of the empress, which began a process by which he strengthened his political leadership after the fall of Yamagata. Finally, the author turns to Matsukata's political leadership after his retirement from the post of Naidaijin, showing the fear that fellow Genro Saionji Kinmochi held towards him, attempting to respectfully distance himself and pointing to Matsukata's continuing supervision of the Kenseikai Party even into his twilight years. The author concludes that the period in question should be rightfully called the "Dual Genro Regime" under the leadership of both Matsukata and Saionji.

4 0 0 0 IR ゲームプレイ/ヤの美学 : プレイ、プレイヤ、ペルソナ

- 著者

- 難波 優輝

- 出版者

- 立命館大学ゲーム研究センター

- 雑誌

- Replaying Japan (ISSN:24338060)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.111-121, 2020

- 著者

- 黄 悦

- 出版者

- 千葉大学大学院人文社会科学研究科

- 雑誌

- 千葉大学大学院人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書 = Chiba University Graduate School of Humanities and Social Sciences Research Project Reports (ISSN:18817165)

- 巻号頁・発行日

- vol.300, pp.75-90, 2016-02-28

4 0 0 0 OA フェイクニュースと若者を結びつける新聞言説はどのように広がったか

- 著者

- 與那覇 里子

- 出版者

- 一般社団法人 社会情報学会

- 雑誌

- 社会情報学 (ISSN:21872775)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.1-13, 2020-07-01 (Released:2020-08-27)

- 参考文献数

- 18

本研究の目的は,新聞において若者がネット上のフェイクニュースを信じているとの言説が浸透していった経緯を明らかにすることである。2016年の米大統領選以降,沖縄の地元紙2紙は,インターネット上のフェイクニュースを若者が信じているとの指摘が多いが,高齢者がフェイクニュースを信じているという指摘をした記事もなかった。全国紙・地方紙の過去記事のデータベースから若者がフェイクニュースを信じているとする関連記事を抽出する。記事内容を確認し,新聞言説の広がりの経緯を追う。結果,メディアを専門としない複数の専門家がコメントの中で学生とのやりとりを通しての言及をはじめ新聞週間や主権者教育など,フェイクニュースを信じる若者を問題視する形で,繰り返し新聞に取り上げられていた。一方で,専門家が発言を始めてから,記者が実際に裏付け取材をするまで1年7カ月を要していた。沖縄の若者がフェイクニュースを信じているとの根拠は乏しかったものの,「伝聞」の状態でマスメディアが取り上げ続けたことで「本当」のこととして見なされていた。また,地元2紙が沖縄の若者がデマを信じているとの指摘を始めた後に,地元2紙以外の新聞社も同様の記事を扱い始めていた。本研究は,対象となった記事の件数が少ないため,一般化することは適当ではないが,正確と公正を謳う新聞社が専門家のコメントに依存している可能性があると指摘した点では意義がある。

4 0 0 0 OA CIP 法を用いた特性曲線法による音響波動シミュレーション

- 著者

- 白石 和也 松岡 俊文

- 出版者

- 社団法人 物理探査学会

- 雑誌

- 物理探査 (ISSN:09127984)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.261-274, 2006 (Released:2008-08-07)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 1

本稿では,特性曲線法による音響波動伝播シミュレーションについて論じる。特性曲線法では,物質の移動や流れを表現する一階の偏微分方程式である移流方程式(伝達方程式)を基に物理量の移流または伝播を計算する。移流方程式の計算において CIP(Cubic Interpolated Profile)法と呼ばれる手法が知られている。この手法は,物理量とその空間微分値が共通の特性曲線に沿って伝播するという点に着目し,物理量とその空間微分値を制約条件として格子点間の物理量を 3 次多項式により近似することで,数値分散の少ない高精度で安定した数値計算を実現する差分スキームである。本研究では,まず,移流方程式の解法における CIP 法の原理と特徴について,他の差分スキームとの比較を行う。次に,本手法を波動現象へ適用するにあたり,音響体における運動方程式と連続の式から音響波動伝播を記述する特性方程式を導出する。さらに,CIP 法による数値解法と他の有限差分法による音響波動シミュレーションの比較を行う。安定解析および位相誤差解析と数値シミュレーションの結果から,特性曲線法において CIP 法を利用することで,急峻なエッジを持つ波や,高周波数の波を含む場合について他の差分スキームに比べて精度よい計算ができ,格子数を減らした場合にも安定した解が得られることが解った。これらの特長から,スタッガード格子のような特別な格子を用いなくとも,圧力と粒子速度を同一格子点に配置する単純な直交格子を用いて,数値分散の少ない波動シミュレーションを行うことができた。

4 0 0 0 OA 高知県物部川水系で採集されたゼゼラBiwia zezera の記録

- 著者

- 太田 啓佑 谷口 倫太郎 金光 隼平

- 出版者

- 公益財団法人 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団

- 雑誌

- 伊豆沼・内沼研究報告 (ISSN:18819559)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.131-137, 2021-06-30 (Released:2021-06-30)

- 参考文献数

- 14

2019 年から2020 年にかけて高知県物部川水系においてゼゼラBiwia zezera を採集した.本種の高知県内での記録は1972 年から1979 年にかけて鏡川水系と物部川水系で確認されているが,近年の高知県内における本種の生息状況に関する知見は乏しく,河川水辺の国勢調査においても生息が確認されていない.高知県内における本種の分布は琵琶湖由来の移入であると考えられるが,今後,物部川水系における本種の生息状況および生態,遺伝子分析に関する研究が必要である.

- 著者

- 小柳 ゆき子

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理 (ISSN:04478053)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.p381-385, 1977-04-15

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 IR 歳出削減に特化した財政再建政策下での教育関係費

- 著者

- 宋 宇

- 出版者

- 帝京大学経済学会

- 雑誌

- 帝京経済学研究 = The teikyo University economic review (ISSN:02882450)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.61-72, 2018-10

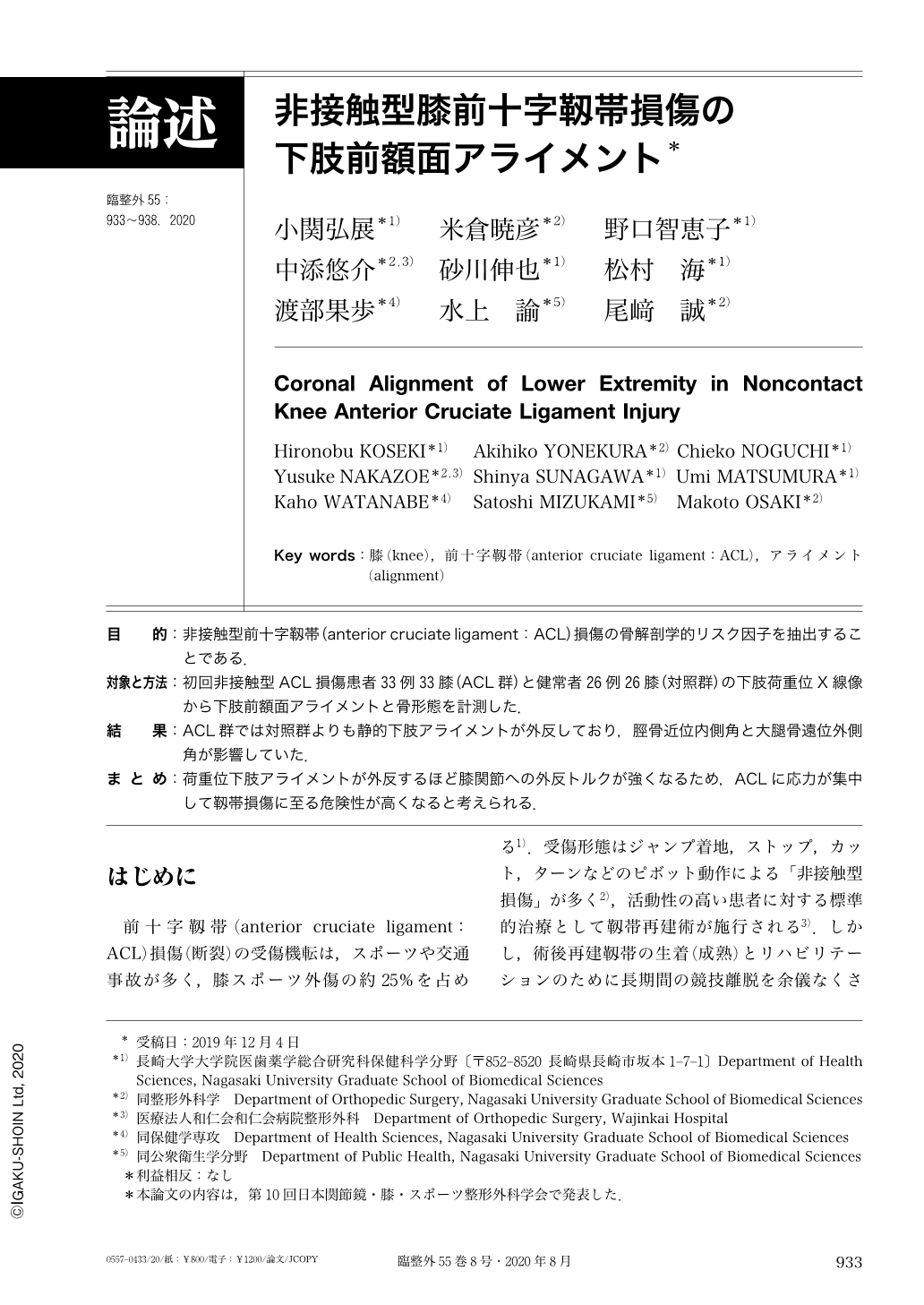

4 0 0 0 非接触型膝前十字靱帯損傷の下肢前額面アライメント

目的:非接触型前十字靱帯(anterior cruciate ligament:ACL)損傷の骨解剖学的リスク因子を抽出することである. 対象と方法:初回非接触型ACL損傷患者33例33膝(ACL群)と健常者26例26膝(対照群)の下肢荷重位X線像から下肢前額面アライメントと骨形態を計測した. 結果:ACL群では対照群よりも静的下肢アライメントが外反しており,脛骨近位内側角と大腿骨遠位外側角が影響していた. まとめ:荷重位下肢アライメントが外反するほど膝関節への外反トルクが強くなるため,ACLに応力が集中して靱帯損傷に至る危険性が高くなると考えられる.

4 0 0 0 「臨床整形外科」最優秀論文賞2020発表

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.757, 2021-06-25