- 著者

- 田中 均

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.175-176, 2009-12-31 (Released:2017-05-22)

2 0 0 0 OA CeO2砥粒によるWet環境下でのSiO2の研磨加工シミュレーション

- 著者

- 尾澤 伸樹 石川 宗幸 中村 美穂 久保 百司

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.6, pp.351-356, 2012-06-10 (Released:2012-06-29)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 7 14

A chemical mechanical polishing (CMP) mechanism of a glass surface by a CeO2 abrasive grain under water environment has not been elucidated because the CMP process is complicated combination of chemical reactions and mechanical polishing. In this review, we introduce our successful clarification of the CMP mechanism by computational simulation methods. First, we revealed that the oxygen defects in the CeO2 abrasive grains lead to the generation of exposed Ce3+ atoms on the CeO2 surface and then the chemical reactions of the exposed Ce3+ atom and the glass surface make the elongation of Si-O bonds. We also clarified that H2O molecules react with the above elongated Si-O bonds and then the Si-O bonds are dissociated. These chemical reactions are suggested to soften the glass surface and enhance the mechanical polishing. Furthermore, according to the above clarified CMP mechanism, we succeeded to propose the design principles for the alternative materials of CeO2 abrasive grains.

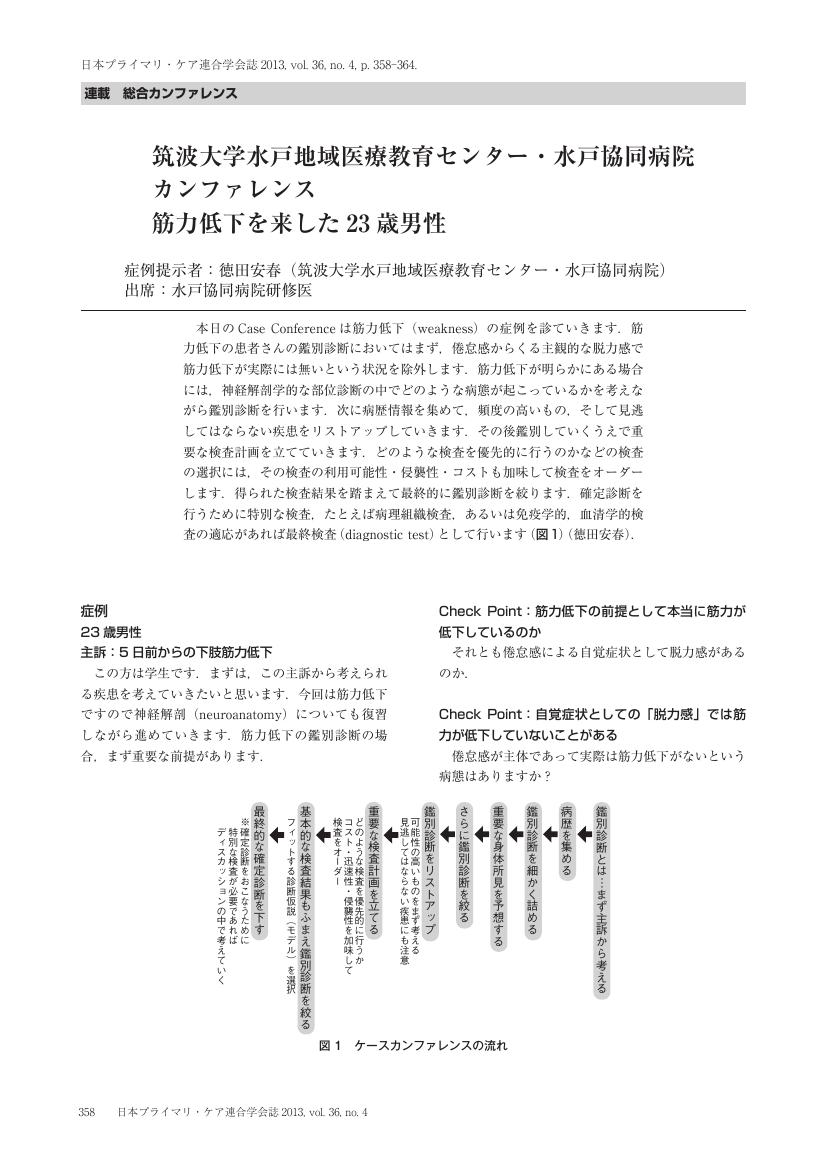

2 0 0 0 OA 筑波大学水戸地域医療教育センター・水戸協同病院カンファレンス 筋力低下を来した23歳男性

- 著者

- 徳田 安春

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.358-364, 2013 (Released:2014-01-10)

2 0 0 0 中世的「勧進」の変質過程

- 著者

- 下坂 守

- 出版者

- 学術雑誌目次速報データベース由来

- 雑誌

- 古文書研究 (ISSN:03862429)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.39-60, 1991

2 0 0 0 OA アメリカ裁判官公選制における制度改革の試み-司法府の独立性・中立性と市民の信頼

本研究では、アメリカにおける州裁判官公選制の成立過程と現代における制度改革の分析を行った。1850年代に各州議会が裁判官公選制を導入する憲法修正を行った主たる目的は、民主主義の徹底のみならず、司法府の強化と独立にあった。しかし、利益集団の介入によって過度に党派政治化した現代の裁判官選挙では、司法府の中立性と公正な裁判の実現が懸念されており、それに呼応して合衆国最高裁判所は重要判例を提示し、法律家団体は司法制度改革運動を展開し、各州は現実に諸改革を行いつつある。本研究は、アメリカで蓄積された法制史学の精査と現地の実地調査をふまえた実証分析を行い、裁判所における民主的統制の確保と公正な裁判の実現という両要素を調和させる制度構築の試みを評価する。さらに、アメリカ市民の州裁判所に対する信頼の基盤には、裁判官の民主的アカウンタビリティと任命過程の透明性の確保のみならず、司法府の独立と中立という、同様に選挙される政治家とは異なる裁判官固有の役割への一般的な期待があることを確認する。本研究は、日本の最高裁判所の裁判任命制度を再検討し、司法府の独立性・中立性と司法府に対する市民の信頼の関係という基本的命題を考察する際に、比較法研究としての示唆を有すると考えられる。

2 0 0 0 OA 羽山久男:徳島藩分間絵図の研究.

- 著者

- 岩鼻 通明

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.5, pp.397-398, 2020-09-01 (Released:2023-02-19)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 IR 生涯・万物の霊・主人公--西田耕三の「起源」

- 著者

- 飯倉 洋一

- 出版者

- 近畿大学文芸学部

- 雑誌

- 文学・芸術・文化 (ISSN:13445146)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.57-65, 2008-03

- 著者

- 空井 伸一

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.12, pp.92-93, 2007

2 0 0 0 OA 自動詞の派生「受かる」

- 著者

- 須賀 一好

- 出版者

- 金沢大学国語国文学会

- 雑誌

- 金沢大学国語国文 (ISSN:02863847)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.66-73, 1998-02-24

山形大学・助教授・本学大学院文学研究科第六回修了

2 0 0 0 OA 禁煙を契機に発症したと考えられた潰瘍性大腸炎の1例

- 著者

- 渡邉 隆 青柳 邦彦 船越 禎広 山本 智文 江口 浩一 山口 真三志 冨岡 禎隆 二村 聡 向坂 彰太郎

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.3, pp.464-469, 2011 (Released:2011-03-07)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

症例は59歳,男性.元来,愛煙家であり,25本/日,35年間の喫煙歴があった.左肺巨大嚢胞を認めたため禁煙を開始したところ,1カ月後より水様性下痢と血便が出現し,当科受診となった.下部消化管内視鏡検査にて全大腸にびまん性の発赤粗造粘膜と血管透見像の消失を認めた.除外診断を行い,特徴的な下部消化管内視鏡と生検組織所見,および再燃寛解を繰り返す臨床経過より潰瘍性大腸炎と診断した.本症例は,禁煙を契機に発症したと考えられ,喫煙と潰瘍性大腸炎の関連を考察するうえで興味深い.中高年発症の潰瘍性大腸炎症例では,喫煙歴は重要な因子であると考えられ報告した.

2 0 0 0 OA Nシリーズ・ロケットによる惑星探査の可能性について

- 著者

- 竹中 幸彦 斉藤 勝利

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.288, pp.36-42, 1978-01-05 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 6

2 0 0 0 OA 高校地理教育におけるフィールドワークの効果

- 著者

- 沼畑 早苗

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.30-41, 2019 (Released:2019-01-29)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

高等学校の地理学習におけるフィールドワークが生徒にどのような影響を及ぼしたか,その効果を明らかにするとともに,新学習指導要領の「地理総合」,「地理探究」で求められている課題を追究したり解決したりする活動の実践例として提示することを目的とする.生徒はフィールドに出ることで,実際に現地を見なければわからないことがあると実感し,地域の特徴や実態を正確に踏まえた上で課題をとらえ直し,解決に向けた多面的・多角的な考察を行うようになった.また,一つの大きな課題が解決した地域であっても,全てがうまく行っているわけではなく,地域内において住民間の温度差や時には摩擦があることも見定めている.さらに,地域の人たちとのつながりや生徒間の議論を通して,コミュニケーション能力を向上させ,協働的に学ぶことの価値や社会に貢献する意義を理解し,課題探究・解決への意欲を高める効果があることがわかった.

2 0 0 0 IR 想像力のデザイン : 宮崎駿と「原作」

- 著者

- 米村 みゆき

- 出版者

- 専修大学人文科学研究所

- 雑誌

- 専修大学人文科学研究所月報 (ISSN:03878694)

- 巻号頁・発行日

- no.261, pp.19-28, 2013-01

- 著者

- 桜井 啓太

- 出版者

- 法政大学大原社会問題研究所

- 雑誌

- 大原社会問題研究所雑誌 = The journal of Ohara Institute for Social Research (ISSN:09129421)

- 巻号頁・発行日

- no.753, pp.31-47, 2021-07

2 0 0 0 OA 大腸内視鏡検査後7日目に発症した汎発性腹膜炎の1例

- 著者

- 橋本 憲輝 近藤 浩史 衛藤 隆一 小佐々 博明 清水 良一

- 出版者

- 山口大学医学会

- 雑誌

- 山口医学 (ISSN:05131731)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.6, pp.261-265, 2009-12-31 (Released:2010-01-28)

- 参考文献数

- 10

症例は61歳,女性.2008年12月,当院内科にて検診目的で下部消化管内視鏡検査(colonoscopy,以下CS)が施行された.3日後に軽度の嘔気・下腹部違和感を認めたが,経過観察されていた.7日後,腹痛が増悪したため,同科を再診した.腹部骨盤単純CT検査により穿孔性腹膜炎と診断され,加療目的で当科へ紹介された.当科受診時,腹部にやや膨満があり,全体的に圧痛,反跳痛を認めた.腹部骨盤単純CT検査では腹腔内に遊離ガスが散見され,腹水も認めた.結腸穿孔ならびに急性汎発性腹膜炎と診断し,緊急開腹術を施行した.手術所見では,直腸RS部近傍のS状結腸に腸間膜経由での穿孔を認め,腸間膜内には多量の便塊,便汁が貯留していた.穿孔部より口側でS状結腸と骨盤腔内左卵巣近傍の壁側腹膜との間で強固な線維性の癒着を認めた.術式は急性汎発性腹膜炎手術,S状結腸切除術,人工肛門造設術(ハルトマン手術)を施行した.術直後から急性呼吸窮迫症候群を発症したが,集中治療により軽快した.術後第52病日に独歩にて自宅退院された.2009年3月当科にて人工肛門閉鎖術を施行した.CS施行後,汎発性腹膜炎の発症が7日目である稀な症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する.

2 0 0 0 OA 音楽学校として機能する劇場 ―改良楽器とモンゴル国カザフ民俗楽器オーケストラの事例から―

- 著者

- 八木 風輝 Fuki YAGI ヤギ フウキ

- 出版者

- 総合研究大学院大学文化科学研究科 / 葉山町(神奈川県)

- 雑誌

- 総研大文化科学研究 = Sokendai review of cultural and social studies (ISSN:1883096X)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.109-126, 2018-03-31

本稿の目的は、モンゴル国バヤンウルギー県にあるバヤンウルギー県音楽ドラマ劇場(以降BMDT)における改良楽器奏者の育成状況を、当県の社会と関連づけて明らかにすることである。バヤンウルギー県はモンゴル国の最西部に位置し、人口の約9割をカザフ人が占めている。社会主義を経たバヤンウルギー県では、1950年代から音楽家の職業化が進み、BMDTは主にカザフ共和国(現カザフスタン)の影響を受けて、カザフの楽器を中心に演奏活動が行われてきた。BMDT内には1959年にカザフ民俗楽器オーケストラが設立されており、そこに所属する団員は主にBMDT入団時に「実習生」として入団し、改良楽器という入団時とは異なる楽器を演奏しはじめる。「実習生」とは、音楽大学卒以外の団員を対象に、「先生」から約6か月の期間、担当する楽器の演奏技術や楽典を学ぶ者のことである。現在のカザフ民俗楽器オーケストラでは団員の約半数が「実習生」を経験した後に、カザフの改良楽器に移行することで新たに改良楽器を学び始めている。こうした団員による改良楽器への移行と学びが生まれた社会的要因として、バヤンウルギー県とカザフスタン及びモンゴル国との歴史的かつ地理的な関係から、次の2点を指摘した。1点目に、現在のカザフ民俗楽器オーケストラの団員育成が「実習生」制度に依存している状況が見られる点である。1959年のカザフ民俗楽器オーケストラ設立時に、「実習生」が基礎となって設立されると同時に、カザフ共和国への留学によって専門的な音楽の指導者の育成がなされた。この「実習生」とカザフ共和国への留学は1990年代初頭まで続けられたが、1990年代以降、カザフスタンの独立による政治的かつ経済的な理由でカザフスタンへの留学が行われなくなり、「実習生」を経た団員が改良楽器を学ぶようになっている。2点目は、対照的に、モンゴル国の首都ウランバートルでカザフ人の音楽を学ぶ公的な教育機関が存在していない点である。同様に、バヤンウルギー県においても改良楽器がBMDTにしか存在しなかったため、改良楽器に関する専門的な教育が行われてこなかった。この2点から、BMDT内で改良楽器を演奏するために、独自に改良楽器を演奏できる人を用意する必要が生じた。そこで、BMDT内部でカザフの改良楽器の技術や楽典の教授といった音楽教育を行いながら、独自に改良楽器の演奏者を育成している状況が見られると結論づけた。

2 0 0 0 OA 同盟締結理論と近代日本外交

- 著者

- 川崎 剛

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.154, pp.154_115-154_128, 2008-12-30 (Released:2011-01-26)

- 参考文献数

- 17

The study in Japan of modern Japanese foreign affairs has been dominated by diplomatic historians. Consequently, we still have a poor understanding as to how much Japanese diplomatic experiences actually support the general theories of international relations. This paper attempts to rectify the problem in the area of alliance formation. It tests Stephen Walt's balance-of-threat hypothesis while taking into account the “bandwagon for profit” argument advanced by Randall Schweller. Its core finding is that the Japanese cases overwhelmingly support the balance-of-threat hypothesis: Japan formed 12 alliances against threats out of its 14 threat-facing experiences (in the remaining 2 cases, Japan could not find alliance partners and did not bandwagon with the sources of threat). The paper also identifies one case of “bandwagon for profit” (the third Anglo-Japanese alliance). It furthermore has found many dual-purpose alliances in which Japan used its alliance not only as a military instrument against threats but also as a political tool to manage its hegemony over subordinate polities.

2 0 0 0 安東氏の津軽退去について

- 著者

- 古内 龍夫

- 出版者

- 東北大学国史談話会

- 雑誌

- 国史談話会雑誌 (ISSN:02886723)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.161-174, 2009