2 0 0 0 OA Examining the consistency of precipitation rate estimates between the TRMM and GPM Ku-band radars

- 著者

- Shinta Seto

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.2022-009, (Released:2022-02-10)

- 被引用文献数

- 2

For over 20 years, precipitation measurement has continued with spaceborne radars including the Precipitation Radar (PR) operating at 13.8 GHz on the Tropical Rainfall Measuring Mission and the Ku-band Precipitation Radar (KuPR) operating at 13.6 GHz on the Global Precipitation Measurement mission core satellite. PR and KuPR have essentially the same hardware designs and the same algorithm to make standard products (PRV8 and KuPRV06, respectively). The surface precipitation rate estimates (R) and related variables are statistically compared between PR and KuPR for a common observation area (within 35°N and 35°S) and period (April to September 2014). Due to the difference in sensitivity, the total precipitation amount recorded by KuPR is larger than recorded by PR by approximately 1.3%. For heavy precipitation, PR shows a smaller measured radar reflectivity factor (Zm) and a larger R than KuPR. Zm is affected by the attenuation and it is smaller for PR than KuPR, as the frequency is slightly higher. The attenuation corrected radar reflectivity factor is almost the same for PR and KuPR. However, the adjustment factor is larger for PR, which results in a larger R. Direct comparison between PR and KuPR during matchup cases demonstrates similar results.

- 著者

- Yasutaka Hirockawa Teruyuki Kato

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.13-18, 2022 (Released:2022-02-02)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 4

We propose a new application method in which radar/raingauge-analyzed precipitation amounts (RAP) produced by the Japan Meteorological Agency are spatially converted into 5km-resolution data, in addition to a three-hourly accumulation procedure, in order to statistically analyze localized heavy rainfall areas (HRAs) for a long period. A long-term trend and homogeneity in the appearance frequency of RAP with 5km-resolution converted by several methods, including the conventional method, are statistically evaluated in comparison with rain-gauge observations. The results indicate that the following application method is the most suitable to represent long-term variations in the appearance frequency of HRAs; (1) the converted value of RAP from 1 km to 5 km resolution is set to the 90th percentile value in 30 segments with 1km-resolution included in a grid with 5km-resolution, and (2) this spatial conversion is conducted after accumulating original RAP with 1km-resolution for three hours. Statistical analyses were performed for the appearance frequency of HRAs extracted from 5km-resolution RAP that were produced by the new application method, which indicates that the number of HRAs of the linear-stationary type could be increased without compromising the characteristics of HRAs extracted by the conventional method.

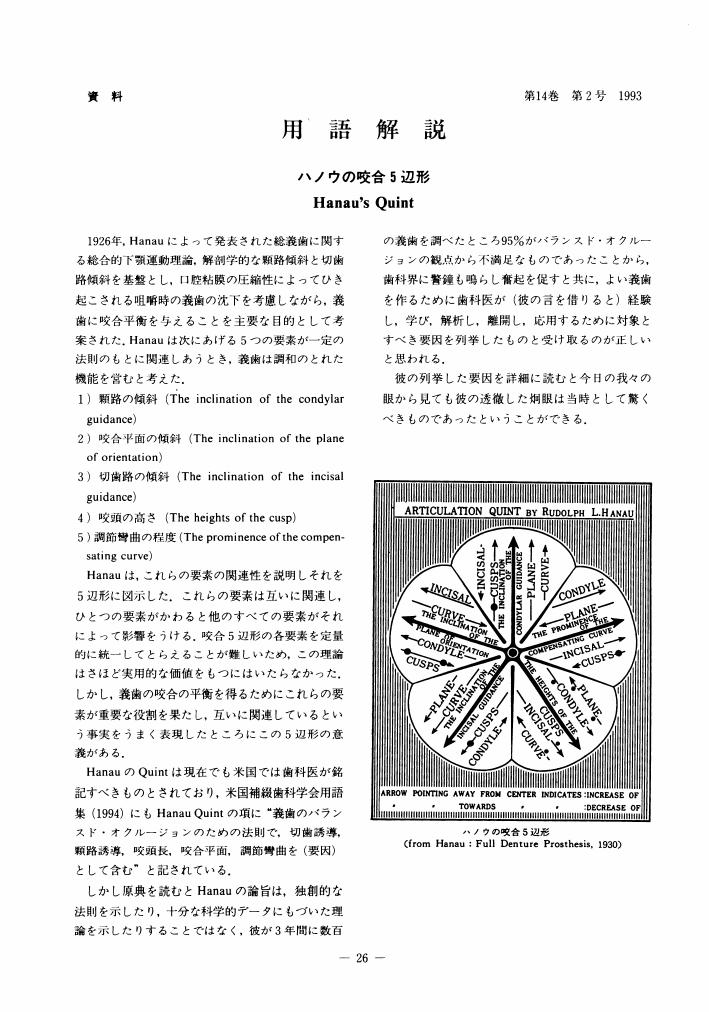

2 0 0 0 OA 用語解説 ハノウの咬合5辺形

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 (ISSN:18848184)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.60, 1993-04-30 (Released:2010-09-09)

2 0 0 0 独眼竜政宗 : NHK大河ドラマ・ストーリー

2 0 0 0 IR 『工藤敦夫オーラル・ヒストリー』を読む

- 著者

- 西川 伸一

- 出版者

- 明治大学政治経済研究所

- 雑誌

- 政経論叢 (ISSN:03873285)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.3, pp.409-451, 2006-03

2 0 0 0 機械学習を用いた確率論的リアルタイム高潮予測システムの開発

- 著者

- 竹田 聖二 井手 喜彦 児玉 充由 橋本 典明 山城 賢

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.2, pp.I_907-I_912, 2021 (Released:2021-09-30)

- 参考文献数

- 9

地球温暖化に伴う台風の強大化等により高潮災害の激甚化が懸念されていることから,台風が来襲する数日前に高潮の規模及び発生時刻を予測するリアルタイム高潮予測の研究が行われている.しかし,台風時の気象予測は不確実性が大きく,気象外力に起因する高潮の正確な予測は難しい.不確実性を考慮した検討にはアンサンブル実験の実施が求められるが,膨大なケースの数値シミュレーションをリアルタイムで行うことは計算コストの観点から現実的ではない.そこで本研究では,ニューラルネットワークを用いて,台風予測の不確実性を考慮した確率論的リアルタイム高潮予測システムを開発した.本システムでは,生じうる高潮偏差を信頼区間とともに導出でき,自治体が住民に適切な行動及び対策を呼びかける際の新たな指針となり得る情報の提示が可能となる.

- 著者

- ユージフ エム.アーメッド 松本 良

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.100, 1993-03-25

2 0 0 0 OA 各種糖質負荷後のラットの血糖値ならびにインスリン分泌に及ぼす難消化性デキストリンの影響

- 著者

- 若林 茂 植田 由香 松岡 瑛

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.131-137, 1993 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 8 15

馬鈴薯デンプンより調製した低粘性水溶性食物繊維である難消化性デキストリン (PF-C) について, 各種糖質負荷後の血糖値およびインスリン分泌に及ぼす影響を検討した。1) PF-Cの血糖値上昇抑制効果はショ糖およびマルトースに対して, またインスリン分泌の抑制効果はショ糖, マルトースならびにマルトデキストリンに対して有意に認められた。しかし, グルコース, 異性化糖あるいはラクトース負荷後の血糖値およびインスリン分泌に対してPF-Cは有意な影響を及ぼさなかった。2) PF-Cはスクラーゼ活性を微弱ながら上昇させたが, マルターゼ活性に対しては有意な影響を及ぼさなかった。3) in situ小腸灌流実験において, PF-Cはグルコースの吸収にはほとんど影響を与えなかうたのに対し, ショ糖およびマルトースの消化により生じたグルコースの吸収はいずれも有意に抑制した。

- 著者

- 青木 啓

- 出版者

- The Society of Fiber Science and Technology, Japan

- 雑誌

- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.P336-P338, 1992

2 0 0 0 OA 地域経済と地場産業 : 産業組織論と中小企業論の視点に基づいて

- 著者

- 小原 久治

- 出版者

- 富山大学日本海経済研究所

- 雑誌

- 研究年報, 富山大学日本海経済研究所 (ISSN:03851958)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.39-99, 1993-03

この小論の目的は,地場産業・産地とその産地中小企業の活動が地域経済といかなる経済的連関を持ち,地場産業・産地の再生や振興,ひいては地域経済の発展にいかなる役割を果たしているかについて明らかにしようとすることである。その場合,産業組織論や中小企業論の分析方法を地場産業・産地の現状分析と政策分析に適用して方法論的叙述を試みるとともに,代表的な地場産業・産地への実地踏査に基づく具体的事例を示すことによって明らかにしようとした。

2 0 0 0 OA 日本童謡協会と3つの機関誌『日本童謡』『詩と童謡』『どうよう』の比較分析

- 著者

- 井手口 彰典 イデグチ アキノリ Akinori Ideguchi

- 雑誌

- 応用社会学研究 = The journal of applied sociology

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.39-53, 2017-03-24

2 0 0 0 OA 間欠的空気圧迫法が持続的心拍出量モニタリングに与える影響

- 著者

- 橋本 一哉 美馬 裕之 川上 大裕 植田 浩司 下薗 崇宏 山崎 和夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.6, pp.512-518, 2015-11-01 (Released:2015-11-06)

- 参考文献数

- 4

【目的】肺動脈カテーテルを用いた持続的心拍出量(continuous cardiac output, CCO)モニタリングは心臓血管外科術後管理に有用である。また,深部静脈血栓予防に間欠的空気圧迫法(intermittent pneumatic compression, IPC)もよく用いられている。今回IPC中に持続的心係数(continuous cardiac index, CCI)が律動的な振動(以下,CCIオシレーション)を起こす症例を経験した。今回の研究の目的は①IPCによりCCIオシレーションが起こること,②IPC機器の機種によりCCIオシレーションの程度が異なることを証明することである。【方法】①一時的にIPCを停止した16症例において,CCIオシレーションをIPC作動時と非作動時で比較した。②IPC機器を変更した前後の36症例において,それぞれの機器を用いた群間でCCIオシレーションを比較した。【結果】①16症例すべてにおいてIPC作動中はCCIオシレーションは見られ,中断により消失した。②CCIオシレーションはIPCの機種変更により有意に変化した。【結論】CCIオシレーションはIPCにより引き起こされ,機種により程度が異なる可能性がある。

2 0 0 0 ソ連軍パリ侵攻の夢 : 知られざる東西冷戦の軍事的決着

- 著者

- 古峰 文三

- 出版者

- 学研パブリッシング ; [1992]-

- 雑誌

- 歴史群像

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.50-65, 2013-02

2 0 0 0 OA イタリアの劇場の組織と運営について

- 著者

- 田中 伊都名 本杉 省三

- 出版者

- 文化経済学会〈日本〉

- 雑誌

- 文化経済学会〈日本〉論文集 (ISSN:09194738)

- 巻号頁・発行日

- vol.1997, no.3, pp.73-78, 1997-03-25 (Released:2009-12-08)

- 参考文献数

- 4

2 0 0 0 OA 方言衰退の語彙論的過程 ──庄内浜荻の250年──

- 著者

- 井上 史雄 半沢 康

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.1-18, 2021-04-01 (Released:2021-10-01)

- 参考文献数

- 34

この稿では、方言語彙の構造と変化を扱い、その一般性・法則性を追究する。江戸時代の方言集『庄内浜荻』(1767)の採録語を全体として扱い、現代の残存率の変化、世代差を考察する。計量語彙論の手法により、使用頻度数、意味分野、地理的分布範囲などの変遷を手がかりに、相互の関係を見る。廃れた語は、意味分野として道具など昔の暮らしにかかわる語が多い。全国の方言分布を見ると、狭い地域でしか使われない語は衰退し、広い地域で使われる語、ことに東京の口語・俗語として使われる語は、生き残る。語彙変化の基盤には社会・文化の変化があり、外界が変わればことばも変わる。意味分野によって語の使用頻度数が変わる。これが全国分布の広さに影響し、残存率を支配する。コミュニケーション範囲の拡大により、狭い地域だけのことばは忘れられ、地域差が薄れる。『浜荻』成立以来の250年と、調査協力者の年齢差140年の語彙の変化が具体的に把握された。

- 著者

- 山田 美都雄

- 雑誌

- 宮城教育大学紀要 = BULLETIN OF MIYAGI UNIVERSITY OF EDUCATION

- 巻号頁・発行日

- no.56, pp.349-362, 2022-01-31

本研究では,宮城教育大学の1年次から4年次の学部生を対象に行ったアンケートデータを用いて,教員志望及び志望変更の実態とその規定要因について,計量的分析による検証を行った。その結果,本学においても,入学後に学生の教員志望は学年進行とともに変動することが確認された。また,教員志望及びその変化は,特定の授業タイプの受講頻度や特定の科目領域の授業への受講態度等によって,正負両面の影響を受ける等の知見を得た。さらに,教員志望に対する熱意の変化に関する回答の分析から,教育実習や実践型の授業,メディア報道,現職教員の話等の影響性が強いことについて言及した。 そして,これらの知見を踏まえ,今日の教員養成大学には,教員への志向性を高めるうえで,教員養成課程の学生がより深い視座から教職観を確立できるよう,教職科目,ディプロマ・ポリシー,現場型授業,ボランティア経験を核とした教育的アプローチを駆使することが求められることを指摘した。

- 著者

- 佐藤 慶太 野村 裕知

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1115, pp.88-91, 2001-11-05

問 ベイゴマの玩具「ベイブレード」が大ヒットしています。成功の原因はどこにあったのでしょうか。 答 当社にとって一番良い成功パターンでした。テレビ、雑誌などと協力したメディアミックスがうまくいったんです。 ベイブレードの発売は、1999年7月です。

2 0 0 0 OA <鬼>から<神>へ : 台湾漢人の王爺信仰について

- 著者

- 三尾 裕子

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.243-268, 1990-12-30 (Released:2018-03-27)

- 被引用文献数

- 2

本論は, 台湾において最も人気の高い<神々>のうちの一つである王爺の分析を通して, 台湾の漢民族の霊魂観の構造的特徴及びそれらと台湾の歴史的社会的背景との関係を検証する。本論で王爺を取り上げたのは, 王爺の分析が, 台湾の漢民族の世界観の特色を理解するのに役立つと考えられるからである。王爺は, 従来台湾人の民俗分類概念といわれてきた3種の霊的存在-<神>, <鬼>, <祖先>-では捉えきれない。その問題点は, 従来の見方があまりに静態的であったために, 霊的存在の変化の可能性やその過程を説明しきれない点にあったといえる。本論では, このような視点の下に, まず従来の王爺研究をふり返る。そして, これらの文献資料及び筆者の調査した王爺信仰及び「迎王」儀礼を通して, 王爺にみられる霊魂の内的構造を分析する。更に, 「王爺」の<鬼>から<神>への変化が, 台湾の歴史的環境のなかで生み出されてきたことを明らかにする。