1 0 0 0 OA 妊婦における味に対する嗜好について

- 著者

- 唐沢 久仁子 武藤 静子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.6, pp.315-321, 1977-11-25 (Released:2010-10-29)

- 参考文献数

- 2

妊娠第16週までの妊娠初期妊婦62名を対象に, 非妊時および妊娠後の酸味, 甘味, 塩味に対する嗜好を面接により聞き取り調査した。その中の22名については出産まで, 継続調査した。妊娠初期においては酸味, 塩味が非妊時より好まれる傾向にあり, 甘味は嫌われる傾向が強かった。また, 初産婦は経産婦より妊娠後, 酸味に対する嗜好度の高まる傾向を生じた。甘味, 塩味に対しては, 初産婦, 経産婦の間に差はみられなかった。この時期では嗜好食物として挙げられた延件数の約60%が, 果物, 寿司, 酢の物, トマト, 梅干などの酸味食品に集中していた。また, 忌避食物として, 全対象者の約30%が, 油っぽいものを, また約20%が, 肉, 魚を挙げていた。しかし, 嗜好あるいは忌避食物は広範囲におよび一方で嗜好されるものが, 他方で忌避されているものも少なくなかった。妊娠の経過に伴なって, 嗜好に変化がみられた。妊娠初期に約半数にみられた酸味に対する嗜好は中期, 末期には1/3~1/6に減じ, 他方, 初期に嫌悪例の多かった日味に対しては, 中期, 末期には嫌うものが全くなくなり, 好むものが, 初期の数倍に増加した。塩味に対しては, 大きな変化はなかった。同一個体における, 酸味, 甘味, 塩味に対する嗜好変化の型を組み合わせてみると, 個体差が大きく, 同じ型を示したのは2例にすぎなかった。

1 0 0 0 OA ドコサヘキサエン酸による脳機能改善作用と神経疾患への応用

- 著者

- 橋本 道男

- 出版者

- 公益社団法人 日本油化学会

- 雑誌

- オレオサイエンス (ISSN:13458949)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.67-76, 2006-02-01 (Released:2013-06-01)

- 参考文献数

- 92

- 被引用文献数

- 2 3

ドコサヘキサエン酸 (DHA, 22 : 6n-3) は神経細胞膜リン脂質の構築成分であるn-3系必須不飽和脂肪酸であり, 正常な脳の発達や視力を維持するのに極めて重要である。脳内のDHAが欠乏すると, 神経伝達系, 膜結合型酵素やイオンチャネル等の活性, 遺伝子発現, およびシナプスの可塑性, 等に著明に影響を及ぼし, そのためにDHA欠乏は, 加齢に伴う脳機能異常, アルツハイマー病, うつ病, ならびにペルオキシソーム病などを誘発する。また, DHAの摂取不足は認知・学習機能を低下させるが, DHA摂取によりこの機能は回復するようである。疫学的研究によると, 魚の消費が少ないとアルッハイマー病の罹患率が高いことから, 魚油, とくにその主成分であるDHAによる神経保護作用が推察される。脳機能障害に作用するDHAの分子メカニズムは不明であるが, DHAを摂取すると, 動物の学習機能障害が改善し, またアルツハイマー病モデルラットやマウスでの学習機能障害が予防, さらには改善される。本論文では, 食餌性DHAによる記憶・学習機能向上効果, さらには臨床応用として脳機能障害の代表的疾患であるアルツハイマー病やうつ病との関連性について紹介する。

1 0 0 0 OA ドコサヘキサエン酸の生理活性

- 著者

- 矢澤 一良 影山 治夫

- 出版者

- Japan Oil Chemists' Society

- 雑誌

- 油化学 (ISSN:18842003)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.10, pp.974-978, 1991-10-20 (Released:2009-10-16)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 5 7

Docosahexaenoic Acid (DHA) has important physiological activities, such as reduction of the plasma cholesterol and triglyceride, lowering effect of systolic blood pressure, anti-inflamatory and anti-tumor activities, etc. Recent studies also strongly suggest that DHA plays a key role in the brain and retina. DHA commonly exists in fish oil obtained from sardines, mackerels, menhadens, etc. Usually, however, it contains DHA at a relatively low level (5-10%) and many other polyunsaturated fatty acids, and thus isolation of pure DHA from fish oil is quite difficult.Recently, we found that (1) orbital fat of a bonito (Katsuwonus) and a tuna (Thunnus) fish was an excellent source of DHA, (2) DHA content in the total fatty acids of the orbital fat isolated from a bonito and a tuna fish was 42% and 30%, respectively, and (3) DHA existed as triglyceride in both cases.Purification of DHA was examined after ethanolysis of orbital fat oil obtained from a tuna fish, and resulted in 95%-99% purity of DHA-ethyl ester by a new method using Ag ion. Thus, finding of the excellent source and the purification procedure will greatly accelerate the research on DHA.

1 0 0 0 OA バイオディーゼル製造設備から排出されるグリセリン廃液のメタン発酵への適用の研究

- 著者

- 中村 一夫 来住 宜剛 池上 詢

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物学会論文誌 (ISSN:18831648)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.9-16, 2008 (Released:2009-02-17)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2 5

廃食用油からバイオディーゼル燃料を製造する際に,触媒のカリウムを多く含むグリセリンやメタノールの混合廃液が発生する。この廃液は,現在廃棄物として処理されているが,グリセリンやメタノールのような分解性の有機物の有効利用の観点からメタン発酵での再資源化の可能性について実験を実施した。実験の結果,グリセリン混合廃液は,廃液中に含まれるカリウムによる発酵阻害もなく,良好にメタン発酵することが確認された。その際のCODCr分解率は80%以上であった。また,グリセリン廃液におけるガス発生率は分解CODCr1gあたり0.51NL-dryであり,理論上のガス発生率とほぼ一致する結果を得た。一方,メタン発酵を問題なく進めるためには,窒素やリンのような栄養塩や固形物を適切な濃度に保つ必要があるが,グリセリン廃液は固形分を含まないうえに窒素やリンの含有量が少ない。この対策としては,生ごみとの投入が効果的であった。

1 0 0 0 OA トラップグリースモデルからの新規バイオディーゼル燃料製造技術に関する基礎的検討

- 著者

- 倉持 秀敏 崔 基仁 大迫 政浩 前田 光治 中村 一夫 酒井 伸一

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物学会研究発表会講演論文集 第18回廃棄物学会研究発表会

- 巻号頁・発行日

- pp.175, 2007 (Released:2007-11-23)

トラップグリースのような低品質な廃油脂類をBDF原料として利用するには、既存のBDF製造ラインに投入する前に原料の脱水および遊離脂肪酸(FFA)の除去が必要である。そこで、本研究では、脱水方法として莫大な水の蒸発潜熱の投入を回避でき、かつ、後段の反応系への展開が容易な溶媒抽出法に着目し、溶媒抽出による脱水の可能性を検討するとともに、新規BDF製造法として抽出剤を含む抽出物をFFAの除去およびBDF製造プロセスに直接導入した場合を想定し、抽出剤がFFAの除去および油脂のBDF化に与える影響を調べた。

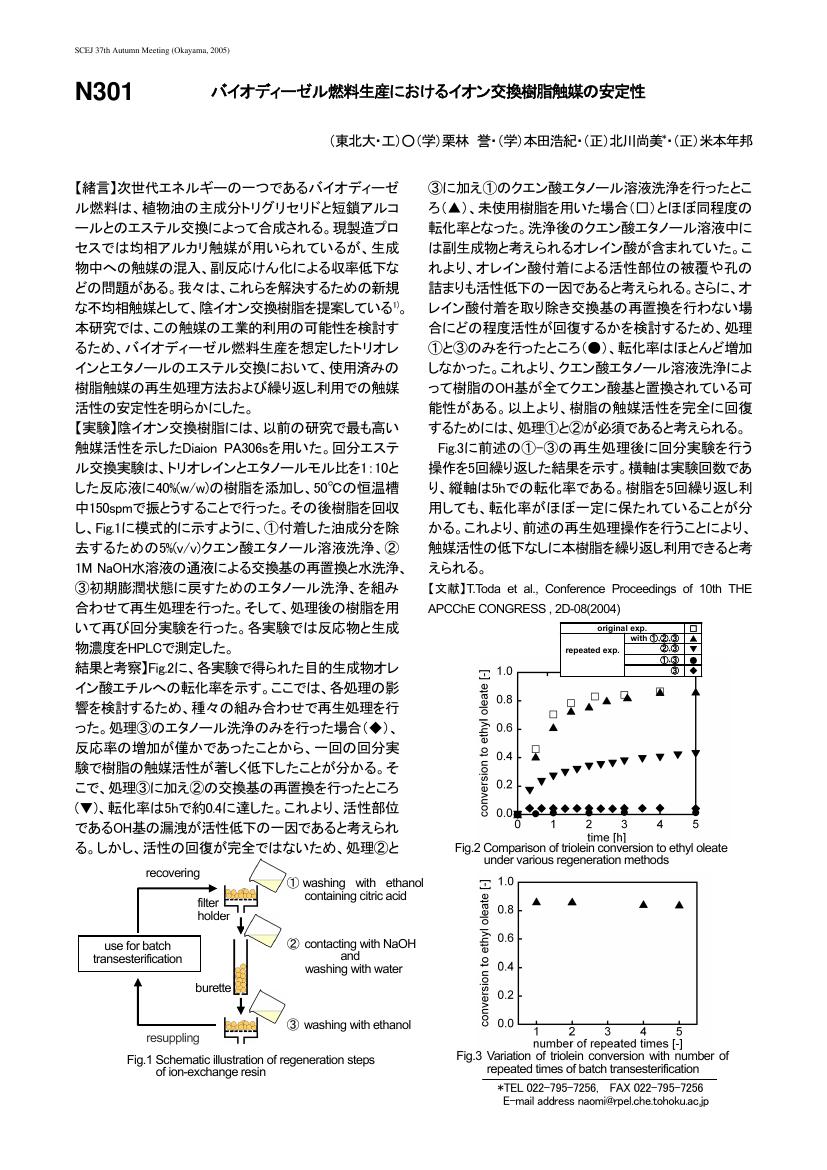

1 0 0 0 OA バイオディーゼル燃料生産におけるイオン交換樹脂触媒の安定性

- 著者

- 栗林 誉 本田 浩紀 北川 尚美 米本 年邦

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第37回秋季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.405, 2005 (Released:2006-03-18)

1 0 0 0 OA メトトレキサート(MTX)関連リンパ増殖性疾患

- 著者

- 角 卓郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.6, pp.734-735, 2013-06-20 (Released:2013-08-28)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 6

1 0 0 0 OA オスプレイ法による圧延用ロールの開発

- 著者

- 井川 良雄 熊谷 憲 浜辺 晃弘 尾崎 義正 山内 新一

- 出版者

- 社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- 日本金属学会会報 (ISSN:00214426)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.6, pp.548-550, 1991-06-20 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 2

- 著者

- Shoichi WAKITANI Daigo YOKOI Yuichi HIDAKA Koichiro NISHINO

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.16-0321, (Released:2016-12-04)

- 被引用文献数

- 10

Runt-related transcription factor 2 (Runx2) is essential for osteogenesis. This study is aimed at identification of the genomic region differentially methylated in DNA for regulation of Runx2 expression. In the proximal promoter of mouse Runx2, DNA methylation was frequent at the region further than 3 kb relative to the transcription start site, in contrast to lower methylation status of the closer locus within 2 kb from the transcription start site. At the intermediate part, we identified a novel differentially methylated region in the Runx2 promoter region (Runx2-DMR): from -2.7 to -2.2 kb relative to the start site of Runx2 transcription in mice. In this region, the DNA methylation rate correlated negatively with Runx2 expression among mouse organs as well as among primary cultures of bone marrow from different dogs. Induction of mouse and dog mesenchymal-like cells into osteoblastic differentiation decreased the methylation rate of Runx2-DMR. Thus, in this study, we identified a novel genomic region in which DNA methylation status is related to Runx2 expression and detected demethylation of Runx2-DMR during osteoblastic differentiation in mouse and dog.

1 0 0 0 OA 白血病の前立腺浸潤

- 著者

- 小田 完五 小野 利彦 高橋 徹

- 出版者

- 社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.6, pp.632-636, 1967 (Released:2010-07-23)

- 参考文献数

- 17

A case of myeloic leukemic infiltration of prostate was reported.A 81-years-old man was admitted to our hospital with dysuria and nycturia. Blood examination and sternal bone marrow aspiration revealed acute myeloic leukemia.Transurethral biopsy was performed for diagnosis and treatment.This was the 18th known case of leukemic infiltration of the prostate causing obstructive uropathy and the first case in Japan.The literatures were briefly reviewed and the experiences of other authors with this entity were discussed.

1 0 0 0 OA 健康長寿へ向けた沖縄の課題と取り組み

- 著者

- 崎間 敦 白井 こころ 奥村 耕一郎 田名 毅

- 出版者

- 日本健康教育学会

- 雑誌

- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.245-250, 2016 (Released:2016-11-30)

- 参考文献数

- 11

目的:沖縄では健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指して,大学,行政,教育委員会および地域が連携した健康づくりが展開されてきた.その取り組みに至った背景および現状についてまとめた.内容:沖縄の健康課題は,特に青壮年期における循環器疾患の危険因子である糖尿病などの生活習慣病,メタボリックシンドロームおよびその予備群の急増,肝疾患や高血圧性疾患の年齢調整死亡率が全国よりも高くなっていることである.沖縄の健康寿命延伸のためには,疾病を予防する環境づくりが大切である.その方策として,学校での食育のさらなる強化,地域でのソーシャル・キャピタルを活かした健康づくりの実践などがあげられる.これまで沖縄で展開されてきた健康づくりに加え,沖縄県保健医療部と沖縄県教育庁の横断的事業として次世代健康づくり副読本事業が開始されている.また,琉球大学ゆい健康プロジェクトでは食育とソーシャル・キャピタルを活用した健康づくり支援事業を展開している.参加者を好ましい食行動へ誘導し,肥満者の体重を減少させる成績を得ている.結論:次世代健康づくり副読本事業と琉球大学ゆい健康プロジェクトを紹介した.学校や地域を介した健康づくりは県民の生活習慣病予防とヘルスリテラシーの向上に寄与し,健康長寿の延伸と早世予防の足掛かりと成り得る.

1 0 0 0 OA 生体高分子と不可逆過程の熱力学

- 著者

- 清水 博

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子 (ISSN:04541138)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.5, pp.280-284, 1973-05-01 (Released:2011-09-21)

生体高分子はさまざまな興味のある機能をもっている。この機能が生体高分子のどのような性質(物性)によって起きるかは,これまで自由エネルギーの減少則を使って解明されてきた。しかし,今後の展望として,生体高分子の機能の解明はこれだけに終るものではなさそうである。その理由は,実際生きている生体系は熱的に絶えず非平衡になっており, その変化の方向は, 自由エネルギーの減少方向と一致しないからである。このために,細胞のオルガネラ( 器官) 以上の構造体では, 自由エネルギー則に従わない変化が起きている可能性があり,それが生命現象が発現する原因になっているように思われる。このような自由エネルギー則に従わない例として, 筋肉の収縮現象があり, その熱力学的解明は単に生体高分子系の新法則の発見だけにとどまらず,生命現象の解明にとっても重要な意義をもつものと考えられる。

1 0 0 0 OA 伝統発酵にみる微生物の共生と進化

- 著者

- 森永 康 平山 悟 古川 壮一

- 出版者

- 日本乳酸菌学会

- 雑誌

- 日本乳酸菌学会誌 (ISSN:1343327X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.101-108, 2015-06-29 (Released:2016-07-29)

- 参考文献数

- 30

伝統発酵食品福山酢は、その発酵過程に、麹菌、酵母、乳酸菌、酢酸菌が関与し、糖化、嫌気的アルコール発酵と好気的酢酸発酵が自然に進行する。それは東アジアで生まれた最も原始的な発酵様式であり、自然環境で起こっている炭水化物代謝を模したとも言えるものである。我々は、福山酢の製造工程から分離した乳酸菌と酵母及び酢酸菌の異種間相互作用を研究することを目的として、共培養系でのバイオフィルム形成について検討してきた。その結果、乳酸菌と酵母が共存すると細胞同士の接着により両細胞が組み込まれた特異な複合バイオフィルムが培養容器底部の固液界面に形成されることや、乳酸菌と酢酸菌が共存すると培養液の気液界面に形成される酢酸菌のバイオフィルム(ペリクル)が顕著に増加することを見出した。さらに詳細に相互作用を調べてみると、これら3種の発酵微生物の共存系は、それぞれの菌が機能分担することで、栄養欠乏や酸化ストレス、外敵侵入などのさまざまな生存リスクに対応可能なきわめて巧妙な共生系であることが分かってきた。本稿では、こうした伝統発酵に見出した発酵微生物の共生系の特徴について、我々の成果を中心に紹介し、そこからうかがい知ることができる発酵微生物の進化についても論じてみたい。

1 0 0 0 OA 三面合わせ法を用いた平面基板の絶対形状校正

- 著者

- 湯本 博勝 松山 智至 三村 秀和 山内 和人 大橋 治彦

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会学術講演会講演論文集 2012年度精密工学会秋季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.405-406, 2012-09-01 (Released:2013-03-01)

放射光X線ミラー用の表面形状計測装置として利用しているフィゾー型干渉計の参照面を絶対形状評価することを目的とし,三面合わせ法による校正を行った.温度環境を年間通じて±0.05℃に安定させた結果,参照面形状が相対湿度に応じて変形する現象を観察した.本効果を考慮した三面合わせ法を実施することで,145mm以上の長さに対して,PV1.5nmの確からしさで校正を行うことに成功した.

1 0 0 0 OA 送受信間に人物が存在する場合の電波減衰特性

- 著者

- 内布 直毅 友永 千晴 横田 光広 太田 喜元 藤井 輝也

- 出版者

- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会

- 雑誌

- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 平成24年度電気関係学会九州支部連合大会(第65回連合大会)講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.427, 2012-09-14 (Released:2014-12-17)

セルラー移動通信において静止環境や歩行程度の低速移動環境下での通信が急増している。このような環境下では自ら走行する場合とは異なり、周囲の環境変化によって伝搬変動を受ける。屋内環境下で端末が静止している場合に周囲の環境変化を与えるパラメータ(人)を直接考慮できる新たな伝搬モデルが提案されている。提案モデルでは、運動体である人を直径の2次元円盤(円柱)とし、端末に到来する電波を完全に遮断し、すべてを吸収する「完全吸収体モデル」を仮定している。 本報告では、人物が存在する場合の電波減衰特性についての実験結果と数値計算との比較と検討を行う。

1 0 0 0 OA 金属材料の製造法 (III)

- 著者

- 師岡 利政

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 金属表面技術 現場パンフレット (ISSN:03685527)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.34-37,46, 1960-04-15 (Released:2009-10-07)

- 著者

- Tomoya Yamashita

- 出版者

- 一般社団法人 日本動脈硬化学会

- 雑誌

- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)

- 巻号頁・発行日

- pp.38265, (Released:2016-12-07)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 36

Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease. Interventions targeting the inflammatory process could provide new strategies for preventing atherosclerotic cardiovascular diseases (CVD). Previously, we have reported that oral administration of anti-CD3 antibodies, or active vitamin D3, reduced atherosclerosis in mice via recruiting regulatory T cells and tolerogenic dendritic cells to the gut-associated lymphoid tissues. From this, it is reasonable to propose that the intestine could be a novel therapeutic target for prevention of atherosclerotic CVD. Recently, the association between cardio-metabolic diseases and gut microbiota has attracted increased attention. Gut microbiota, reported to be highly associated with intestinal immunity and metabolism, were shown to aggravate CVD by contributing to the production of trimethylamine-N-oxide (TMAO), a pro-atherogenic compound. We have also previously investigated the relationship between patient susceptibility to coronary artery disease (CAD) and gut microbiota. We found that the order Lactobacillales was significantly increased and the phylum Bacteroidetes was decreased in CAD patients compared with control patients. In this review article, we discuss the evidence for the relationship between the gut microbiota and cardio-metabolic diseases, and consider the gut microbiota as new potential diagnostic and therapeutic tool for treating CVD.

1 0 0 0 OA 長崎県島原半島における観光ガイドの再編と課題

- 著者

- 松木 駿也

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.100192, 2015 (Released:2015-04-13)

1. はじめに 近年の観光形態の変容により観光客に対する地域の説明には、バスガイドのような画一的なガイドから専門知識と観光客を楽しませる技術が必要な解説活動(インタープリテーション)へ求められるものが変化してきた。そこで注目されているのが地域住民による観光ボランティアガイドである。世界遺産のような観光客の多く訪れる地域では受け入れ態勢の整備としてガイド育成が求められ、さらに、ジオパークのような学習観光の場では専門知識と適切な安全管理を行える有償ガイドも出現している。 そのような中で、島原市、南島原市、雲仙市からなる長崎県島原半島には、現在、有償無償の10ほどの観光ガイド組織が存在しており、世界遺産とジオパークという二つの大きな観光政策のもとガイド組織の再編が行われている。本報告では、その概要について述べ、観光ガイド組織やガイド個人への聞き取り、アンケート調査をもとに、再編過程にある島原半島の観光ガイド制度に対するガイド個人の認識や、ガイド間・組織間関係の変化から、現在のガイド制度の問題点と今後の持続可能性について考察していく。 2. 世界遺産による観光ガイドの統合 南島原市の日野江城跡、原城跡は、2007年に世界遺産暫定リストに記載され、2015年1月に推薦が決定した「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産となっている。これにより、日野江城跡、原城跡では観光ガイドの需要も高まると予想される。そこで市内の合併前旧町ごとに存在した5つのボランティアガイド組織を管轄する南島原ひまわり観光協会を中心に協議を重ね、5組織を「有馬の郷」に統合することとした。観光協会は旧町域を超えて地域資源を相互に通しで案内可能な人材(「スルーガイド」)を養成しようと画策している。これに対し、各組織は人材育成の必要性を強く実感しており、各組織にできる範囲での対応・協力をしていくこととしている。強いリーダーシップを発揮する観光協会のもと、目的を共有した既存ガイド組織が連携を図っていくこととなるが、一部のガイドへの負担増加が危惧される。 3. ジオパークによる観光ガイド・ボランティアの再配置 1990年代前半に噴火災害の起こった島原では、2004年からNPO団体がまだすネット(のちに島原半島観光連盟)に所属するガイドが有償の火山学習プログラムを行っていた。2008年に日本ジオパーク、2009年に世界ジオパークに島原半島が認定されるのを契機に、ジオパーク推進協議会事務局では2007年から養成講座を開講しジオガイドの育成を行った。参加者の多くは既存のガイドやボランティアであり、事務局はジオパークガイドとしての制度を確立することをしていなかった。しかし、世界ジオパーク再審査直前の2012年12月にこれまでに養成講座を受講した者などの希望者に認定試験を課し、これに合格した27名を有償ガイドを行う認定ジオパークガイドとし、観光連盟の中に組織した。そのため、観光連盟ガイドなど他の様々なガイド組織に重複所属する者もいる一方で、これまでにガイド活動を行ったことのない者も多く含まれる組織となった。また、かつて莫大な災害支援を受けた島原にはボランティア意識の強い者も多く、ガイド個人の背景の違いから組織内での意識がまとまらない。また、ジオパーク事務局と観光連盟の2つの上部組織、認定ジオパークガイドと観光連盟ガイドの2つのガイド組織が併存することもその溝をさらに深める要因となっている。ジオパーク事務局がガイドを把握し、まとめることができておらず、現場であるガイドとの意思疎通をとれる制度の確立がもとめられる。

1 0 0 0 OA 進行性胃癌血行転移により生じた腫瘍塞栓性肺高血圧症患者に対しイマチニブが奏功した1例

1 0 0 0 OA 北楯大堰開削の先覚者, 北館大学利長

- 著者

- 加藤 三郎

- 出版者

- 社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.7, pp.635-639, 1982-07-01 (Released:2011-08-11)