1 0 0 0 OA 高脂肪飼料給餌ラットに対するスイカエキスの肥満抑制効果

- 著者

- 岡﨑 登志夫 橋詰 利治 鈴木 光行 小川 善資

- 出版者

- 日本ペット栄養学会

- 雑誌

- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.13-18, 2014-06-25 (Released:2015-04-15)

- 参考文献数

- 14

6週間の飼育期間中、高脂肪飼料(HFD)給餌ラットにスイカエキス(WM)を与えると(HFD+WM)、飼料摂取量は、与えなかったときと比較して減少した。飼育期間中の標準飼料(ND)、HFD、HFD+WM給餌群の飼料摂取量を総カロリー摂取量に換算し比較すると、HFD給餌群が最も高くなり、WMを与えるとそれより10~20 kcal/day低下した。カロリー摂取量の減少と相まって、体重増加量もHFD給餌群と比較して、HFD+WM給餌群で低下した。生化学検査及びアディポサイトカイン測定を実施したところ、HFD給餌ラットにWMを与えると、与えなかったときと比較して、血清中のTGとレプチン濃度が低下し、肝臓重量も減少した。レプチンは白色脂肪細胞から分泌されることから、WMは、TGを低下させ、肝臓の白色脂肪組織を減少させる肥満抑制効果があるのではないかと考えられた。

1 0 0 0 OA 機械学習による創薬支援のための高精度バーチャルスクリーニング法の開発

- 著者

- 岡田 正人 金盛 克俊 青木 伸 大和田 勇人

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.194-200, 2014-01-05 (Released:2014-01-07)

- 参考文献数

- 23

This paper presents a high performance virtual screening method for drug design based on machine learning. In drug discovery with computers, drug designers often use docking softwares. They decide the docking between the compound and the protein with the result of docking software, structure of the compound, and any information of the compound. Currently, the performance of docking software is not high. This paper shows the machine learning method which uses the experiential knowledge of pharmaceutical researchers. This method calculates the docking possibility of compounds with high performance based on the results of the docking software and chemical information of compounds. The experiment shows our method have high-accuracy as 98.4 % and excellent ROC curve.

1 0 0 0 OA 太陽黒點と鰊發生數量及び漁況との関係

- 著者

- 倉上 政幹 川名 武

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.93-94, 1936-07-10 (Released:2008-02-29)

- 被引用文献数

- 1 1

The results of age determinations from 1910 to 1930, show that the breeding of Clupea pallasii in Hokkaidô is poor without exception in the year of either maximum or minimum sun-spots and has a peak in each intermediate period, while the 65 years' statistics show that in extreme cases of sun-spots the yearly catch is often unusually rich or poor.

- 著者

- Jun Takahashi Kimio Satoh Koji Fukuda Koichiro Sugimura Yasuharu Matsumoto Makoto Nakano Ryuji Tsuburaya Tatsuo Aoki Kiyotaka Hao Kensuke Nishimiya Kenta Ito Yasuhiko Sakata Hiroaki Shimokawa

- 出版者

- 日本循環器学会

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-16-0644, (Released:2016-07-07)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

The 80thAnnual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society was held in Sendai, Japan, on March 18–20, 2016, which coincided with the 5thanniversary of the Great East Japan Earthquake that hit the Tohoku area on March 11, 2011. Thus, the main themes for this meeting were “The Past, Present and Future of Cardiovascular Medicine in Japan” and “The 5thAnniversary of the Great East Japan Earthquake”. Despite the provincial location, approximately 15,000 people attended during the 3-day meeting, and there were in-depth discussions in each of the various sessions on these themes. Especially, to our great pleasure, the Japanese Royals, Emperor Akihito and Empress Michiko, kindly visited the panel exhibition of the Great East Japan Earthquake and spoke words of appreciation to us. The meeting successfully completed and we sincerely appreciate the great cooperation and support from all affiliates.

1 0 0 0 OA イボタサビダニの発生と防除

- 著者

- 千本木 市夫 花岡 喜重

- 出版者

- 関東東山病害虫研究会

- 雑誌

- 関東東山病害虫研究会年報 (ISSN:03888258)

- 巻号頁・発行日

- vol.1985, no.32, pp.221-223, 1985-11-01 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 多発性筋炎の間質性肺病変に関する臨床的並びに免疫学的研究

- 著者

- 吉井 昭夫 北村 磨知子 古明地 智 近藤 啓文 柏崎 禎夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.10, pp.1380-1387, 1981-10-10 (Released:2008-06-12)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

多発性筋炎や皮膚筋炎(PM-DM)における問質性肺病変は,近年注目されてきたが,その病態はほとんど不明である.そこで本症の間質性肺病変の病態を臨床的ならびに免疫学的に解析した.なお,肺の間質性肺病変は厚生省肺線維症研究班・診断の手引きを用いて抽出した. 1)間質性肺病変は29例中15例(52%)にみられ, overlap群を除いた24例については11例(46%)に認められた. 2)間質性肺病変はその出現様式で2群に分けることが出来た,すなわち,肺病変が筋炎とほぼ同時期に発症したもの(5例),遅れて発症したもの(5例)および不明1例であつた.前者ではステロイド療法で肺病変が改善したものは, 4例中3例であつたのに対し,後者では改善例が1例もみられなかつた. 3)肺病変有り群は無し群に比べ, %VCおよびDLco値は低下していたが,肺病変無し群でも半数例以上は異常値を示した. 4)肺病変を有するPM-DMは,関節症状,心症状などの出現頻度が高く,多臓器障害性の性格がみられた.しかし,間質性肺病変と筋炎の程度との間には,相関は得られなかつた. 5)抗核抗体を家兎胸腺抽出物を抗原とし,二重拡散法で検索したところ, Tk抗体(Jo-1抗体)が肺病変群の36%に検出され,無し群では全くみられなかつた.したがつて,本症における間質性肺病変の発症に免疫学的機序の関与が推測された.

- 著者

- Hyung Koo Kang Sang-Won Um Byeong-Ho Jeong Kyung Jong Lee Hojoong Kim O Jung Kwon Joungho Han

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.9, pp.1061-1066, 2016 (Released:2016-05-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 8

Objective Most small-cell lung cancers (SCLCs) are located within the central aspect of the chest and manifest as a mediastinal or hilar lymphadenopathy. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) makes it possible to perform mediastinal and hilar nodal examinations. The purpose of this study was to evaluate the performance of EBUS-TBNA in the diagnosis of SCLC. Methods The diagnostic performances of EBUS-TBNA and/or transesophageal bronchoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA-B/E) were calculated using the standard definitions. Patients The study consisted of a retrospective review of the medical records for all patients with histologically proven SCLC who previously underwent EBUS-TBNA and/or EUS-FNA-B/E from May 2009 to September 2014. Results The analysis was based on 161 patients and 299 aspirated specimens. The patient group included 144 males (89%); the median age was 66 years. EBUS-TBNA and/or EUS-FNA-B/E were performed in 239 mediastinal nodes, 39 hilar/interlobar nodes, and 21 lung parenchymal lesions. The median short diameter of the biopsied lesions was 17 mm. The overall sensitivity, specificity, negative predictive value, positive predictive value, and accuracy of EBUS-TBNA and/or EUS-FNA-B/E on a per-person basis were 97.4%, 100%, 60%, 100%, and 97.5%, respectively. The corresponding values on a per-lesion basis were 91.8%, 100%, 73.0%, 100%, and 93.3%, respectively. There were no serious complications related to EBUS-TBNA. Conclusion In our series of patients with SCLC, EBUS-TBNA had an excellent diagnostic yield in the evaluation of mediastinal, hilar and lung parenchymal lesions. Thus, EBUS-TBNA could be a useful and safe diagnostic method with which to evaluate patients with SCLC.

- 著者

- 五十嵐 正広

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.12, pp.3850-3850, 2012 (Released:2013-01-18)

- 参考文献数

- 1

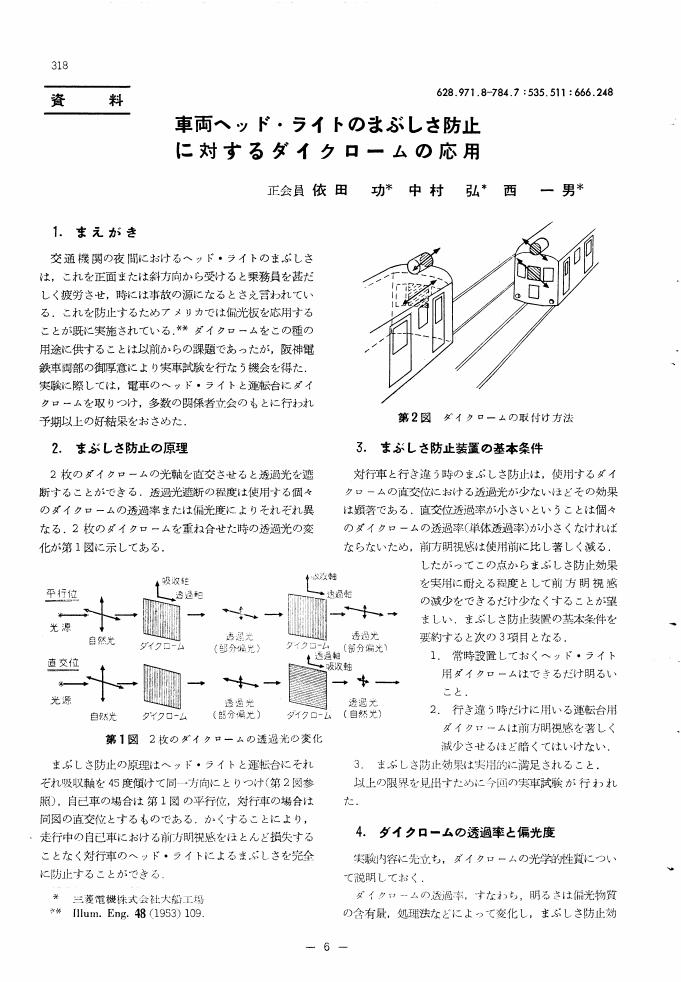

1 0 0 0 OA 車両ヘッド・ライトのまぶしさ防止に対するダイクロームの応用

- 著者

- 依田 功 中村 弘 西 一男

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会雑誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.8, pp.318-321, 1956 (Released:2011-07-19)

- 著者

- 岩間 太 立石 孝彰

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.2_114-2_127, 2015-04-24 (Released:2015-06-30)

単体テスト時に利用する入力テストデータをCOBOLソースコードから生成するためのCOBOL記号実行器を構築した. この記号実行器の特徴はbit-vector logicに基づいてメモリ内バイトデータの記号値を扱うという点でありこれにより,バイトデータを直接操作するコードのテストデータ生成が可能になる.このような記号実行器によるテストデータ生成ツールはデータ表現の違いなどによる不具合が生じることの多いマイグレーションプロジェクト等において有用なものとなる.

1 0 0 0 OA 通所リハビリテーションにおけるCI療法の効果

- 著者

- 倉山 太一 渡部 杏奈 高本 みなみ 重田 奈実 長谷川 裕貴 山口 智史 小宮 全 吉田 奈津子 清水 栄司 影原 彰人 須賀 晴彦

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.6, pp.929-933, 2009 (Released:2010-01-28)

- 参考文献数

- 23

〔目的〕通所リハにおける在宅脳卒中患者を対象としたCI療法の効果について検討した。〔対象〕当院通所リハを利用の片側上肢機能不全を有する脳卒中患者で適応基準を満たした6名であった。〔方法〕非麻痺側上肢の運動制限を行いながら,麻痺側上肢の集中的な課題遂行型介入を1日5時間,2週連続(平日の10日間)で実施した。評価項目は,Wolf motor function test(WMFT),Motor activity log(MAL),Fugl-Meyer assessment scale(FM)とし,CI療法の実施前後,3ヶ月,6ヶ月後に実施した。〔結果〕WFMTのtimeおよびMALにおいて,介入前後で,有意な改善を認めた。また,評価が可能であったすべての症例で,3ヶ月後,6ヶ月後においても介入効果が持続していた。〔結語〕通所リハにおいて,一般的な手法に従ったCI療法実施は可能であり,上肢の機能改善および実用性が向上することが示唆された。

1 0 0 0 OA 法律扶助の理念をめぐって

- 著者

- 神長 百合子

- 出版者

- 日本法社会学会/有斐閣

- 雑誌

- 法社会学 (ISSN:04376161)

- 巻号頁・発行日

- vol.1978, no.30, pp.143-152, 1978-03-30 (Released:2009-01-15)

- 参考文献数

- 33

1 0 0 0 OA 摩擦攪拌接合に対する材料学的アプローチ

- 著者

- 佐藤 裕

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.53-58, 2016 (Released:2016-02-01)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 私の非研究

- 著者

- 住井 英二郎

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.2_92-2_93, 2016-04-22 (Released:2016-06-22)

1 0 0 0 OA 覚醒剤使用に関連した感染性心内膜炎の1例

- 著者

- 笠原 秀範 田中 康史 柴田 敦 久松 恵理子 山中 あすか 冨澤 宗樹 米田 直人 北川 泰生 栗本 泰行 高橋 英樹 莇 隆

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.5, pp.694-699, 2011 (Released:2012-11-07)

- 参考文献数

- 8

症例は36歳, 男性. 2008年11月ごろより, 両膝関節, 右環指関節痛が出現した. 2009年2月に起床後の右足底部痛および左上肢挙上時の疼痛があり, 当院救急外来を受診したが症状の改善はなく, 後日, 近医を受診し痛風の疑いがあると指摘され当院整形外科を受診したが, 37.5ºCの発熱, 胸痛, 左肩部痛もあり, また, 心雑音を聴取するため循環器内科を受診した. 経胸壁心エコー図検査上, 僧帽弁に疣腫を認めるため, 感染性心内膜炎の診断で入院となった. 2005年ごろから覚醒剤を使用していたが2008年10月からは使用していない. まわし打ちや, 再使用針での静注歴もある. 入院日より, セフトリアキソン(Ceftriaxone; CTRX) 2g×1回/日とゲンタマイシン(Gentamicin; GM) 60mg×3回/日の点滴投与を開始した. 入院日に施行した頭部MRIで塞栓像を認めたため, 翌日に準緊急手術を施行した. 前尖切除, 後尖温存による置換術を施行した. 術後, 僧帽弁逆流はなく, 感染は治癒した. 現在は症状の再現はなく, 覚醒剤中毒からも脱し, 社会復帰している. 近年, 覚醒剤使用がわが国でも社会的問題となっており, 覚醒剤常用者の感染症の鑑別診断として重要と考え, 症例報告をする.

1 0 0 0 OA データマネジメントシステムにおけるデータ品質の向上について

- 著者

- 野澤 博 宮崎 貴詩 石井 博美 小川 巧 加藤 雅也 小川 勝利

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床薬理学会

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.411S-412S, 2003-03-31 (Released:2010-06-28)

1 0 0 0 OA 梅加工品から分離した産膜酵母の同定とその性状

- 著者

- 恩田 匠 乙黒 親男 飯野 修一 後藤 昭二

- 出版者

- 社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.6, pp.407-417, 1997-06-15 (Released:2009-05-26)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 3

酵母により変敗した梅加工品の品質変化を調べ,さらに酵母汚染試料から酵母の分離を行い,得られた酵母菌株の同定と,その各種食塩濃度および各種pHにおける生育挙動ついて検討し,以下の結果を得た.(1) 酵母汚染した梅加工品は,主要成分である有機酸が減少しており,それに伴いpHが上昇していた.また,酵母汚染した梅漬は,硬度低下,あるいは組織崩壊を起こし,硬さを左右する構成ペクチンの分解が認められた.このペクチン分解にも産膜酵母が関与していることが考えられた.(2) 産膜汚染試料から分離した酵母25菌株は,Debaryomyces hansenii 4菌株,Pichia anomala 1菌株,Pichia membranaefaciens 3菌株,Torulaspora delbrueckii 1菌株,Candida jamata 1菌株,Candida krusei 3菌株,Candida pelliculosa 3菌株,Kloeckera apiculata2菌株,以下未同定の3菌種Candida sp. UME-A 2菌株,Candidasp. UME-B3菌株,Candida sp. UME-C 2菌株の5属11種に同定された.(3) 分離酵母の各種食塩濃度および各種pHにおける生育を検討した結果,P. anomala, C. famata, Candtda sp. UME-AおよびCandida sp. UME-Bと同定された菌株は食塩濃度20%のYM液体培地に良好に生育が可能な著しい耐塩性(中等度好塩性)とpH 2.0の梅酢液にも生育良好な低pH耐性を示した.(4) 低pH耐性を示す菌株,特にCandida sp. UME-B YITC 114株は,梅酢液中で高い有機酸の資化能を示した.これらの有機酸資化能の強い酵母が,梅漬類における主要産膜酵母であると思われた.

- 著者

- 岸 和正 小谷 吉史 山平 聡子 戸羽 正道 岡松 洋 三原 修一 鶴田 容子 竹原 美沙 赤星 亜朱香 南 久則

- 出版者

- 日本乳酸菌学会

- 雑誌

- 日本乳酸菌学会誌 (ISSN:1343327X)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.132-137, 2006 (Released:2011-06-14)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 6 10

本研究では植物発酵食品由来の乳酸菌Lactobacillus plantarum ONRIC b0240株(以下L.p.b0240)の21日間継続摂取が健康成人女性の唾液及び糞便総IgA量に及ぼす影響を検討した。被験者は水摂取群(対照)、L.p.b0240(2x109 CFU)摂取群、L.p.b0240(2x1010 CFU)摂取群に割り付けた。唾液総IgA増加量は、2x109 CFU摂取群、2x10l0 CFU摂取群ともに上昇し、21日間摂取では水摂取群に比べ統計学的に有意に高値を示した。糞便総IgA増加量は、個々のばらつきが大きかったために有意差は認められなかったが、2x109 CFU摂取群、2x1010 CFU摂取群はいずれも21日間摂取により高値を示した。なお、被験物摂取による副作用は認められなかった。以上のことから、L.p.b0240の継続摂取は粘膜免疫を高め、生体防御に寄与することが示唆された。

1 0 0 0 OA 新刊紹介

- 著者

- 星野 学

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.152-152, 2016-06-30 (Released:2016-06-30)

1 0 0 0 OA 海水浴場の公衆衛生施設の利用に関する実態調査

- 著者

- 後藤 浩 前野 賀彦 竹澤 三雄

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.I_790-I_795, 2011 (Released:2011-12-08)

- 参考文献数

- 9

平成22年度のレジャー白書によれば、海水浴は多様なレジャーの台頭により減衰傾向にはあるものの、我が国の余暇活動の項目の中で重要な地位を占め、平成21年度には年間延べ約1680万人の人々が海水浴場を訪れているとの報告がなされている。人にとってはトイレの利用は不可欠で、公共の場所である海水浴場においても適切にトイレ施設が設置されている必要がある。また、近年、人々の衛生に対する期待の高まりから、いずれの場所においても快海水浴は多様なレジャーの台頭により減衰傾向にはあるものの、今なお我が国の余暇活動の項目の中で重要な地位を占めている。人にとってはトイレの利用は不可欠で、海水浴場においても適切なトイレ施設が設置されている必要がある。また、近年、いずれでも快適にトイレが利用できることが常となってきており、海水浴場に設置されるトイレ施設も例外とはならないと考えるが、必要なトイレ施設数などや既設トイレの管理方針としての清掃の時間間隔の決定などについては不明確な点が多い。本研究では、首都圏近郊の海水浴場を選択し、公衆トイレを利用した人にトイレ利用に関する聞き取り調査を実施し、トイレの清潔度および清掃回数、トイレまでの最適距離、設置するトイレ施設の数などの推算を試み、海岸における環境衛生施設の改善策を考察した。適にトイレが利用できることが常となってきており、海水浴場に設置されるトイレ施設も例外とはならないと考える。しかしながら、トイレ施設の設置方針としての必要なトイレ施設数などや既設トイレの管理方針としての清掃の時間間隔の決定などについては、著者らの知るところによれば、東京都福祉保健局が公共トイレ設置に関して指針を提示しているのみで、検討の余地がある。本研究では、現状把握のために、首都圏近郊の日帰りの海水浴客が大多数を占める3つの海水浴場を選択し、公衆トイレを利用した約1000名の人にトイレ利用に関する聞き取り調査を実施した。そして、利用者が感じるトイレの清潔度および清掃回数、利用者からトイレまでの最適距離、設置するトイレ施設の数などの推算を試み、海岸における環境衛生施設の改善策を考察した。