1 0 0 0 OA 歯冠形質に基づくサハリンアイヌの民族史

- 著者

- 埴原 恒彦

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.4, pp.425-437, 1990 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 3 6 18

最近の日本人の起源に関する研究から,アイヌは縄文人の直系の子孫で東南アジアの後期更新世人類,すなわちプロトモンゴロイドに由来するとされている.一方,北海道東北部のアイヌ及びサハリンアイヌに関しては北方系モンゴロイド集団の遺伝的寄与を無視することは出来ないことも指摘されている.山口(1974,1981)は近世アイヌの成立に関して,本州の縄文人と類似した道南部の縄文人を中心として道東部の縄文人さらに樺太,千島からの外来要素が加わって成っているとしている.サハリンアイヌの形質人類学的研究は主にソビェト,日本の人類学者によってなされているがその起源に関しては北方系と南方系の説がある.本研究では進化において最も保守性の強い歯冠形質に基づきサハリンアイヌの起源にっいて検討した.歯冠全体の大きさに関しては,サハリンアイヌは非常に小さく縄文人,北海道アイヌ,沖縄島民,あるいはネグリトと類似性を示す.しかし計測的形質の形態因子においてはアリュート,エスキモー,北部中国人,現代日本人といったいわゆる北方系要素を有する集団と共通する特徴を示す.さらに主成分分析によっても同様の結果が得られた.一方,非計測的歯冠形質に基づく分析では彼らは縄文人,北海道アイヌ,ネグリト等南方系集団のクラスターに含まれる.以上の結果はサハリンアイヌがその形質において北方系と南方系の両要素を有するという従来の研究結果を支持するものである.しかし非計測的歯冠形質の進化における保守性,計測的形質の遺伝的特徴(詳しくは本文参照)を考慮するとサハリンアイヌが北方系民族の遺伝的寄与はあるもののその起源は北海道アイヌ,縄文人等と同様に後期更新世に現在の中国南部,あるいは東南アジアで進化してきたプロトモンゴロイドに求められる可能性が強いと考えられる.今回得られた結果はサハリンアイヌの起源に関する一考察に過ぎず,今後さらに北方系の形質が重要視されているオホーツク文化期のアイヌを中心に時代的,地理的にアイヌの系統を再考して行かなければ結論は出せないように思われる.本研究が旧石器時代の東アジアを起点とする先史モンゴロイド集団の拡散と分化に関する研究の一助となれば幸いである.

1 0 0 0 OA 遠赤外線放射体プラチナ電磁波繊維のヒト白血球機能および過酸化脂質形成反応への影響

- 著者

- 丹羽 靱負 小室 俊夫

- 出版者

- 日本炎症・再生医学会

- 雑誌

- 炎症 (ISSN:03894290)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.135-141, 1991-03-10 (Released:2010-04-12)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 2

Far infrared ray (4-14 μm) emitting materials or products including platinum electro-magnetic wave fiber have recently been widely used for improving various disorders, promoting health and beauty, and preserving food freshness etc. This mechanisms is to decrease the size of water structure (cluster) by cleaving the bonds of H2O in polymer, which leads to the better penetration of water into the cell mem-brane with resultant increase in intracellular calcium concentration [Ca2+] i and potentiation of cell activa-tion. In this connection, we examined the effect of this platinum colloid fiber on [Ca2+] i, chemotaxis, phagocytosis and O-2 generation of normal human neutrophils, and blastogenesis of lymphocytes. Its effect on lipid peroxidation from unsaturated fatty acids was also tested. The test tubes containing neutro-phils and lymphocytes, and docosahexaenoic acid were surrounded and contacted with platinum colloid fiber.The result revealed that platinum fiber significantly enhanced [Ca2+] i, chemotaxis, phagocytosis and O-2 generation by normal neutrophils, and the blastogenesis of the lymphocytes. Lipid peroxidation was also markedly inhibited. Our study suggests that platinum colloid fiber promotes our health by potentiating the cell function.

1 0 0 0 OA 犯罪者屍腦髓ノ細胞構成學的研究

1 0 0 0 OA モダニティ, グローバリティ, メディアリティ

- 著者

- 遠藤 薫

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.4_47-4_55, 2011-04-01 (Released:2011-08-18)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 食道外切開にて摘出した蝸牛食道異物の1例

- 著者

- 宇野 敏行 丁 剛 馬場 均 正垣 一博 廣田 隆一 久 育男

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会

- 雑誌

- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.432-435, 2000-12-10 (Released:2009-01-27)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 1

We report a rare case of a foreign body, a large snail, in the esophagus. A 20-year-old male, a freshman in college, was invited to a party at a music club and was requested by senior students to do a comical performance. He decided to swallow a large snail in its shell. Severe throat pain was immediately noted. He tried to induce vomiting, but was unable to and came to our hospital for emergency case. No foreign body was found in the hypopharynx. Plain X-ray examination showed a circular shadow in the neck, 3 centimeters in diameter. We identified the foreign body in the esophagus in the neck. We tried to remove the object with an endoscope under general anesthesia. The shell was found at the inlet of the esophagus and was spherical and smooth, which made it impossible to grip with forceps. Therefore, we removed the foreign body via external incision of the neck.

1 0 0 0 OA 引用あれこれ

1 0 0 0 OA 政策科学と健康政策

- 著者

- 佐藤 元

- 出版者

- 日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.561-570, 2001-10-15 (Released:2009-02-17)

- 参考文献数

- 139

- 被引用文献数

- 2 2 2

Policy science provides the analytical frameworks to examine (1) the process of policy formation and implementation (Issue definition, Agenda setting, Alternative development, Decision and implementation, and Appraisal); (2) the initial and final shapes of policy content (Temporal and spacial distribution of costs and benefits, Selection of administrative organizations, and Choice of instruments to secure policy compliance); and (3) the effects and efficiencies of policy (Expected and unexpected effects of policy, beneficial and adverse ones). These three aspects are closely associated, and determine the functions of policy in society. Overseas, the application of policy science framework to health issues has thus far produced substantive knowledge which helps to improve both the policy making and policy designs, and at the same time, has provided good opportunities on which the workings of health and policy, both at the social and individual levels, are explored.The paper first outlines the themes and frameworks of political science, and then, introduces their application to the field of health. Issues associated with human life and health have special characteristics that distinguish them from those of other market commodities: special values placed on life and health, information inequality between service providers and consumers, and externalities, leading to a variety of moral hazards and market failures. Furthermore, there are some conflicts in values and technical opinions in society, regarding both the ends and means of health policies. In addition to the main topics in the field, empirical studies, from Japan or from other countries, are also summarized. Finally, future research needs and expectations are addressed.

1 0 0 0 OA 科学的根拠に基づく健康政策改廃の阻害要因について

- 著者

- 佐藤 元

- 出版者

- 公益財団法人 医療科学研究所

- 雑誌

- 医療と社会 (ISSN:09169202)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.2_119-2_131, 2004 (Released:2010-02-02)

- 参考文献数

- 80

- 被引用文献数

- 1 2

政策の改正・廃止は,既存の政策を正し資源を有効活用するための重要なステップであり,欠陥を伴う政策の改廃遅延は,物質的なものであれ理念的なものであれ,利益よりは弊害を拡大する。政策の改廃が妥当か否かは主として科学的合理性という観点から評価されるが,非合理と判断され問題視される事例は数多い。こうした科学と健康政策の齟齬に起因する問題は,現行の社会制度・政策過程において古今普遍的な現象と考えられる。本稿は,科学と健康政策との齟齬が生れる要因を科学技術論ならびに政策科学の知見から整理し,それらに基づいて保健医療政策分野における現行の対応と将来にわたる課題について論ずる。

1 0 0 0 OA 水政策過程分析の意義と可能性

- 著者

- 野田 浩二

- 出版者

- 水資源・環境学会

- 雑誌

- 水資源・環境研究 (ISSN:09138277)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.16-23, 2015 (Released:2015-07-11)

- 参考文献数

- 17

わが国の環境研究を振り返ると、環境政策の政策過程分析は意外なほど少ない。本稿の目的は、1964年に制定された新河川法を素材に、水政策の政策過程分析の意義と可能性を論じることにある。政策過程は、誰がどのような根拠や思想に基づいて、どのように政策をつくるのかに焦点を当てる。そこには、官僚組織内部あるいは国会で法律が調整される様を分析する制定過程も含まれるが、制定過程分析よりも長い期間を想定する。政策過程を分析するさい、制定過程ではなくより歴史的に多角的に政策変化を分析するための「鳥の目」と、ある法律案が法律になるまでの一連の制定過程を分析するための「虫の目」のどちらも重要となる。前者は御厨貴が指摘した点、つまり1950年代は建設省主導による新河川法改正のために外堀が埋められる期間であり、河川法以外の水資源関連法の政策効果が重要であった。さらに、新河川法の制定過程を虫の目から分析すると、この解釈は正しいことが分かる。今後、水政策の政策過程分析をもっと増やすことが求められ、鳥の目と虫の目の両方から分析することが重要である。

- 著者

- Yuichi Makino Chikayoshi Tani Naoyuki Miyokawa Ryota Yoshimoto Katsutoshi Mizumoto Kohei Eguchi Daisuke Fujishiro Satoru Kodama Atsushi Kobayashi Keiji Komura Kensaku Okamoto Hiroyuki Furukawa Masakazu Haneda

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.22, pp.2851-2855, 2015 (Released:2015-11-15)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 4

A 47-year-old woman with a 2-year history of rheumatoid arthritis (RA) undergoing methotrexate treatment developed a perforated ulcer in the ileum for which she underwent emergency surgery. A histological analysis of the extirpated specimen presented a possible Epstein-Barr virus (EBV) infection in the ulcerative lesion without a feature of lymphoproliferative disorder. Interestingly, the patient's serological tests with a paired serum diagnosed a primary EBV infection. The present case emphasizes the importance of being aware of severe enteritis as a possibility for patients with RA, for an accurate diagnosis.

1 0 0 0 OA 独創的発想で新触媒反応の開発から不斉合成そして医化学, 生命科学への挑戦

- 著者

- 尾島 巌

- 出版者

- 社団法人 有機合成化学協会

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.397-398, 2000-05-01 (Released:2009-11-13)

1 0 0 0 OA 粥状に糊化処理した米を添加したパンの粘弾性および気泡構造

- 著者

- 柴田 真理朗 杉山 純一 蔡 佳瓴 蔦 瑞樹 藤田 かおり 粉川 美踏 荒木 徹也

- 出版者

- 社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.196-201, 2011-05-15 (Released:2011-06-30)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 6 3 6

糊化させた米のパンの品質への影響を評価するため,小麦粉パン,米粉パンに加え,糊化させた米粉を添加したパン(糊化米粉パン),お粥を加えたパン(お粥パン)を調製し,それぞれの形状,粘弾性係数,および気泡パラメータを計測した.(1) お粥パンが最も膨張し,糊化米粉パンも小麦粉と同等に膨張したことから,糊化処理した米の添加によってパンの膨張が促進されることが分かった.(2) 糊化させた米を添加したパンは,小麦粉,米粉パンより粘弾性が低い,つまり柔らかいことがわかった.(3) 4種類のパン試料の気泡構造は同一であったことから,粘弾性の差は気泡壁(固相)の違いに依るものと推察された.以上より,糊化処理をした米粉または米の配合が15%の場合,グルテンなどの品質改良剤や,特別な前処理なしで従来の小麦粉100%のパン,または米粉パンより膨張性が良く,柔らかい食感を持つパンを調製することが可能であることが確認された.

1 0 0 0 OA 確率論的津波ハザード評価における津波想定の影響

- 著者

- 杉野 英治 岩渕 洋子 阿部 雄太 今村 文彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震工学会

- 雑誌

- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.4, pp.4_40-4_61, 2015 (Released:2015-08-24)

- 参考文献数

- 28

2011年東北地方太平洋沖地震津波の発生及び東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、原子力発電所の津波リスク評価のためには、将来発生する津波の規模は既往最大を上回る可能性があることを前提とした、確率論的津波ハザード評価手法の高度化が必要である。同地震津波の発生以後、このような概念に基づく津波想定が提案されている。そこで、千島海溝から日本海溝沿いのプレート間地震に想定される津波波源を対象に具体的な適用方法と事例を示し、既往最大を基本とする従来の津波想定と比較することにより、津波想定に係る不確実さの取扱いが確率論的津波ハザード評価結果に及ぼす影響・効果を示す。

1 0 0 0 OA 老人の心理と精神衛生

- 著者

- 金子 仁郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.355-362, 1980-07-30 (Released:2009-11-24)

- 参考文献数

- 17

1 0 0 0 OA Saddharmapundarika の意味

- 著者

- 植木 雅俊

- 出版者

- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.431-429, 2000-12-20 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 伊豆半島南部のヤマガラと伊豆諸島三宅島のヤマガラの採食習性に関する比較研究

- 著者

- 樋口 広芳

- 出版者

- The Ornithological Society of Japan

- 雑誌

- 鳥 (ISSN:00409480)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.97-98, pp.15-28, 1975-12-30 (Released:2007-09-28)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 4 2 17

1972年4月から1975年3月まで,南伊豆地方のヤマガラと三宅島のヤマガラの採食習性に関する比較研究を行なった。調査は主として次のようにして行なった。まず採食場所•食物•採食方法などをそれぞれいくつかの種類に分け,毎月一定回数一定のコースを一定の速度で歩きながらその種類別に観察数を記録していき,のちに時期毎の観察総数で割り,それぞれに対する時期別の観察頻度を算出した。調査結果の概略は次のとおりである。1.採食場所 冬季以外は両地域のヤマガラ共,枝葉に集中して採食する傾向が見られたが,この場合,南伊豆ヤマガラでは森林の上中部を,三宅島ヤマガラでは森林の中下部を利用することが多かった.また三宅ヤマガラでは南伊豆ヤマガラに比べて地表部を利用することが多く,特に秋冬季にはそれが著しかった(Table1, Table 2)。両者の採食場所に見られたこれらの違いの原因は,一部は調査環境の違い(これは両者の生息環境の選好性の違いにも基ずいている)に,一部はその生息環境の選好性の違いと関連した近縁種シジュウカラとの生息関係に, また一部は両者の食習性の違い(特に三宅ヤマガラにおける冬季のシイの実食)にあると考えられた。2.採食方法 両地域のヤマガラ共,枝葉についている木の実をとる時には「つりさがり法」と「とびつき法」を,枝葉の昆虫をとる時には「つりさがり法」を最も多く用いていた。(Table3)。食べる時には両者共,木の実の場合には両脚で,昆虫の場合には片脚で必ず押えた。また昆虫を押える際に主にどちらの脚を使うかは,両地域のヤマガラ共それぞれの鳥で決まっているように思われた。このように採食方法に関しては両地域のヤマガラの間で相違よりもむしろ類似の方が目立ったが,この習性は生息場所が変っても殆ど変ることがない,ヤマガラという種に共通のものであろうと考えられた。3.食物 南伊豆ヤマガラでも三宅ヤマガラでも, 4月から7月頃までは昆虫など動物質のものを多く食べていたが,秋冬季には木の実など植物質のものにもかなり依存していた(Table4,Table6)。この傾向は特に三宅ヤマガラで著しく,この島のヤマガラでは殊にスダジイの堅果を多食するのが非常に目立った。シイの実に対する依存度に見られたこの違いは,島という生態的多様性に乏しい環境下にある三宅ヤマガラの方が,食物の不足しがちなその時期に南伊豆ヤマガラよりもこの実に多く頼らざるをえない状況にあるため,と思われた。4.貯 食 この習性は両地域のヤマガラで見られたが,観察のしやすさも影響してか,三宅ヤマガラで見る機会が多かった。三宅島ヤマガラでは貯蔵行動は8月から2月までの間見られ,対象となっていた食物はスダジイやエゴノキなどの堅果であった(Table8)。また冬から春にかけて彼らが食べていたシイの実は,その殆どすべてがこの貯えていたものであると考えられた。貯蔵行動は飼育下では南伊豆ヤマガラでも三宅ヤマガラでも同様に見られ,これは生後1週間以内に野外の巣から持ち帰り親鳥の行動を見せずに飼育していた鳥でも見られたことから,学習を経ずして現われる行動であることが推察できた。

1 0 0 0 OA 運動部活動における身体性

- 著者

- 坂本 拓弥

- 出版者

- 日本体育・スポーツ哲学会

- 雑誌

- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.63-73, 2011 (Released:2012-12-17)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 4 3 4

The purpose of this paper is to clarify the role of body in school athletic club by focusing on handing down of corporal punishment. For this purpose, the relationship of body to “imitation” and “habitus” is to be considered. The previous studies reveal that those who experienced corporal punishment regard it positively, although they recognise that it is unjust act. This contradiction shows the difference between understanding in verbal level and in body level. However, the latter has been missed so far. This is why this paper focuses on the viewpoint of body.To conclude, as we learn unconsciously tradition and custom in body level (“habitus”) and body itself has no relation to moral judgement, corporal punishment is also handed down from teacher to student with unconscious learning (“imitation”). It suggests the importance of effect of teacher's body on student's sensitivity, i.e. their way of thought and behaviour. Therefore, teacher's body is to be the next subject matter.

1 0 0 0 OA 薩摩半島吹上浜沖陸棚斜面の特異地形

- 著者

- 岩淵 洋 向山 建二郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.8, pp.531-534, 2006 (Released:2006-12-02)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2 1

Elongated trough-like depressions were discovered on the shelf break, southwest off the Kyushu. Each depression is 200−250 meters in width, hundreds meters to 2 kilometers in length and 10−20 meters in relative depth. The depressions are discontinuously aligned for 18 kilometers parallel to the strike of the shelf slope. The shelf and upper shelf slope consist of a deposit of the Pleistocene Ito pyroclastic flow in origin. The distribution of the depressions and geological information indicate that the depressions are not any of erosional features by tidal currents or gravitational flows, but “crown crack”, which is a kind of tensional cracks on the top of a submarine slide body during the initial stage of sliding.

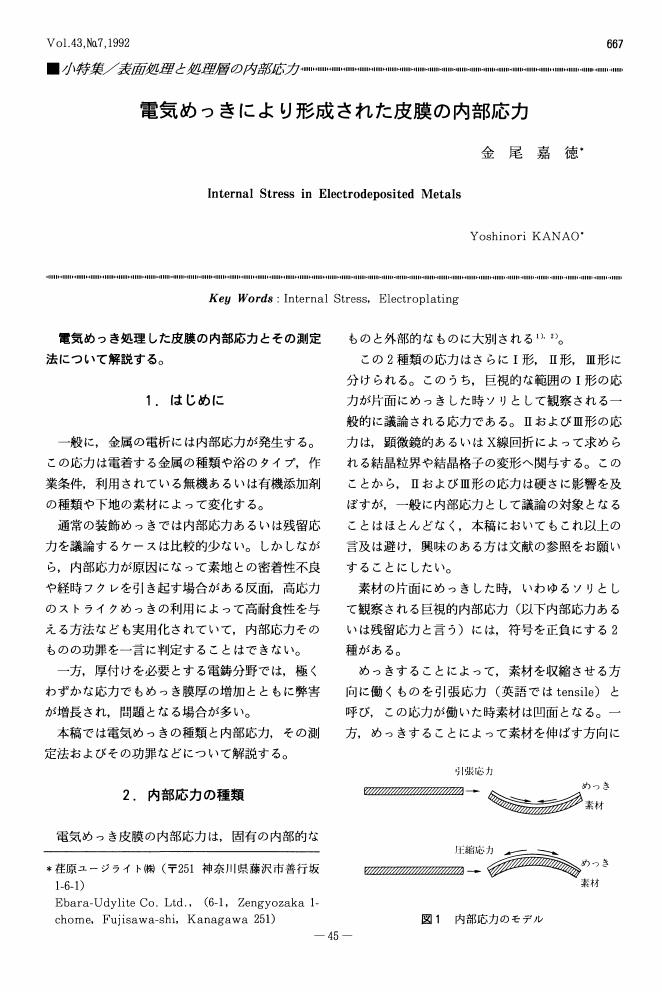

1 0 0 0 OA 電気めっきにより形成された皮膜の内部応力

- 著者

- 金尾 嘉徳

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.7, pp.667-670, 1992-07-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 女子学生の月経随伴症状に関する研究

- 著者

- 篠原 久枝

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.161, 2014 (Released:2014-07-10)

目的 月経は生理的な現象であるが,武谷雄二氏らの調査によると,調査対象者の3割の女性が鎮痛剤服用にも関わらず日常生活に支障をきたすほどの月経随伴症状に悩まされていると報告されている。そこで本研究においては,女子学生の月経随伴症状の実態と問題点,課題を明らかにし,今後の適切なセルフケアのあり方について考察することを目的とした。方法 M大学に在籍する女子学生を対象に,平成24年10月~11月無記名自記式質問紙を実施した。調査項目は月経随伴症状の実態や対処法,食生活・生活習慣などである。配布数252部,有効回答数195部,有効回答率は77.4%であった。倫理的配慮ならびに個人情報の保護については十分に留意した。結果 調査対象者の約半数が重度の月経痛を抱えていた。月経随伴症状16項目について因子分析を行なったところ,「痛み以外の身体症状」,「情緒的な症状」,「吐き気や痛み」の3因子が抽出された。これらの症状には,先行研究と同様に不規則な食生活が影響しているという結果が得られた。「布ナプキン」についての関心は,約2割しかみられなかった。月経随伴症状を抱えていても「がまんしている」という回答も多く見られ,望ましい食生活の指導や,マンスリービクスや布ナプキンなどのセルフケアの周知が課題であろう。