9 0 0 0 OA 国文研ニューズ No.51 SPRING 2018

- 著者

- 原 正一郎 太田 尚宏 小山 順子 黄 昱 恋田 知子 神作 研一 齋藤 真麻理 高科 真紀 有澤 知世

- 出版者

- 人間文化研究機構国文学研究資料館

- 雑誌

- 国文研ニューズ = NIJL News (ISSN:18831931)

- 巻号頁・発行日

- no.51, pp.1-16, 2018-05-07

●メッセージ国文学研究資料館情報システムの今昔物語●研究ノート読書時間は森の中――尾張藩「殿山守」資料に見る山間村落のひとこま――現代における古典文学コミカライズの傾向について●トピックス平成29年度 連続講座「初めてのくずし字で読む『百人一首』」平成30年度 連続講座「多摩地域の歴史アーカイブズ(古文書)を読む」特別展示 「伊勢物語のかがやき――鉄心斎文庫の世界――」第15回日本古典籍講習会(平成29年度)国際研究ワークショップ「江戸の知と随想」2017冬パリフォーラム「東アジアにおける知の往還」第一回――書物と文化――日本古典籍セミナー国際研究交流集会「災害国におけるアーカイブズ保存のこれから――技術交流・危機管理から地方再生へ――」平成30年度 アーカイブズ・カレッジ(史料管理学研修会通算第64回)の開催閲覧室だより第4回日本語の歴史的典籍国際研究集会の開催「古典」オーロラハンター3LOD Challenge 2017の最優秀賞に当館の「日本古典籍データセット」が使用されました総合研究大学院大学日本文学研究専攻の近況●表紙絵資料紹介山東京伝書簡

- 著者

- 上宮 奈穂子 石原 正一郎 近藤 竜史 掛樋 善明 中館 雅志 徳重 一雄 都築 伸介

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本脳神経血管内治療学会

- 雑誌

- 脳血管内治療 (ISSN:24239119)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.4, pp.211-218, 2021 (Released:2021-12-20)

- 参考文献数

- 14

【目的】脳室内出血発症のもやもや病に合併した後脈絡叢動脈末梢部動脈瘤に対し N-butyl-2-cyanoacrylate(NBCA)による塞栓術を施行し,良好な経過を得た 2 例を報告する.【症例 1】 49 歳,女性.経過中に増大傾向を呈した内側後脈絡叢動脈遠位の動脈瘤に対し,NBCA にて塞栓し良好な経過を得た.【症例 2】46 歳,女性.出血源となった外側後脈絡叢動脈末梢動脈瘤に対し,NBCA による塞栓術を施行.神経内視鏡下に脳室内血腫除去術中,塞栓された脳室壁に位置する動脈瘤を確認した.【結論】もやもや病の側副血行路に合併する末梢動脈瘤に対しては,血管解剖を理解し適切なデバイス選択による塞栓術が有効であった.

5 0 0 0 OA 国文学研究資料館報 第56号

- 著者

- 川上 新一郎 松野 陽一 入口 敦志 齋藤 希史 原 正一郎 和田 恭幸 堀川 貴司

- 出版者

- 国文学研究資料館

- 雑誌

- 国文学研究資料館報 (ISSN:03864790)

- 巻号頁・発行日

- no.56, pp.1-20, 2001-03-01

初雁文庫管見平成13年度講演会・古典連続公演予告書物文化の視点からの研究事業(一)中国東北地方の日本古典籍について新しい器ばあくれいざっきⅡ(これがエージェント?)新収和古書抄 平成12年新収資料紹介46:阿弥陀胸割平成12年度古典連続講演報告第6回シンポジウム・コンピュータ国文学報告第24回国際日本文学研究集会報告特別共同利用研究員の受入れについて・夏季セミナー受講生の募集彙報・人事異動・平成13年度共同研究文庫紹介34:名古屋市蓬左文庫平成13年度春・夏季学会

4 0 0 0 OA 船舶の曳航能力と曳航安全率に関する研究

- 著者

- 黒田 貴子 原 正一 松田 秋彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本船舶海洋工学会論文集 (ISSN:18803717)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.339-345, 2007 (Released:2008-03-18)

- 参考文献数

- 8

In order to make a plan of ship towing, it is necessary to investigate the towing performance of the tow ship, status of the towed ship, external force acting on the towed ship and sea conditions. The factors of the towing performance are derived from the towing gear and main engine power, which are evaluated by the bollard pull test in the case of the tugboat. When the general ship instead of the tugboat makes a towing operation, the towing performance with the main engine power is crucial. It is important to know the towing performance of the tow ship and tow force depending on the size of towed ships in several sea states in the emergency towing by the general ship.The bollard pull test and towing test in calm and rough seas have been carried out to investigate the tow force and tow power, critical tow force and the condition of safe towing. The towing safety factor is defined by the critical tow force divided by the maximum towline tension during towing. The factor less than 1 indicates the disability of towing. The critical condition is shown by the value between 1 and 2. Lastly its value larger than 2 indicates the safe towing. The towline tension is calculated by the Optimum Towing Support System developed by the National Maritime Research Institute. In this calculation, the patrol vessel as tow ship tows 5kinds of ships in several sea states. By using the ratio of critical tow force and calculated towline tension, the towing safety factor is estimated and the chart for the critical towing performance in several sea states using the displacement ratio between tow and towed ship has been shown. Even the operator of the general ship will be able to know the possibility of the safe emergency towing using the displacement of the towed ship in certain weather condition in this chart.

3 0 0 0 OA 『仮想地球空間』の創出に基づく地域研究統合データベースの作成

- 著者

- 荒木 茂 山越 言 王 柳蘭 原 正一郎 村上 勇介 柳澤 雅之 北村 由美 舟川 晋也 水野 啓 梅川 通久 竹川 大介 有川 正俊 池谷 和信 竹川 大介

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2007

諸科学が提示するグローバルな認識、イメジと、地域研究で集積されるミクロな情報とのギャップを埋め、両者を統一的に理解してく道筋の一つとして、可変的なスケールをもつ『仮想地球空間』を想定し、地域情報をインタラクティブに集積していくツールの開発と、データ集積を行なった。地域研究が提示する地域のメッセージを、地点情報、主題図の形で地球上に貼り付けていくことによって、地球を多様な世界観からなる地域のモザイクとして描き出し、グローバルな認識と接合させる道が開かれた。

3 0 0 0 OA 明治・大正期旧5万分の1地形図をベースにした地名辞書構築

近年,Google Mapsをはじめとして地理情報を扱うことが当たり前となり,様々な地理データも整備されつつある.しかしながら歴史的な地理データとしては,江戸時代はもとより明治・大正期の地理データについては,ほとんど整備されていない.本稿では明治・大正期に陸軍陸地測量部によって作成された旧5万分の1地形図をベースとして,日本全国を対象とした地名辞書および地理データの作成を行い,その作成方法,問題点等を報告する.

3 0 0 0 OA マルチアーカイヴァル的手法による在外日本関係史料の調査と研究資源化の研究

- 著者

- 保谷 徹 松井 洋子 柴山 守 谷本 晃久 岡 美穂子 五百籏頭 薫 原 正一郎 原山 浩介 須田 牧子 小野 将 山田 太造 横山 伊徳 佐藤 雄介

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 基盤研究(S)

- 巻号頁・発行日

- 2014-05-30

本研究では、東京大学史料編纂所の海外史料マイクロフィルム約150万コマ等をデジタルアーカイヴ化し、国内採訪史料とともに学術資源として閲覧公開をはかる。また、在外日本関係史料の調査・収集を進め、マルチリンガル、マルチアーカイヴァルなプロジェクト研究を推進する。①デジタルアーカイヴ構築の面ではマイクロフィルム全2739本からのデジタル画像データのサーバ登録を完了し、このうち約85%については簡易目録ベースでの公開を開始している。今年度は新規収集分を含めて約38万コマを公開データに追加し、累計185万コマとなった。②社会連携・地域連携の試みとして、英国外務省文書FO46(TNA原蔵)に続き、横浜開港資料館所蔵FO262(英国外務省駐日公館文書)マイクロフィルム(約20万コマ)をデジタル化した。史料編纂所と開港資料館でのFO262全体(28万コマ)の検索・閲覧を実現する。③ロシア国立歴史文書館長らを招聘した「日露関係史料をめぐる国際研究集会」をした(5月、東京本郷、日本学士院・東京大学史料編纂所で共催)をはじめ、計3回の国際研究集会を実施して研究成果を発表・発信した。④『ロシア国立海軍文書館所蔵日本関係史料解説目録2』を刊行し、ロシア国立歴史文書館所蔵東アジア三国関係史料解説目録の作成・提供を受けた。⑤各重点プロジェクトで日本関係史料調査と目録研究を実施し、とくに、ロシア両文書館での継続的な史料収集やロシア国立サンクトペテルブルク図書館での史料画像データ収集、ハワイ州立文書館での新規撮影約3500コマなど、さらに古写真史料集『高精細画像で甦る幕末・明治初期日本―ブルガー&モーザーのガラス原板写真コレクション―』(洋泉社)の刊行などの成果があった。⑥前項の海外史料調査・収集の成果に対する社会的反響は大きく、今年度も毎日新聞・読売新聞・朝日新聞・NHK報道などで大きく取り上げられた。

2 0 0 0 OA 時空間情報の次世代分析ツールボックスの開発と応用

- 著者

- 浅見 泰司 山田 育穂 貞広 幸雄 中谷 友樹 村山 祐司 有川 正俊 矢野 桂司 原 正一郎 関野 樹 薄井 宏行 小口 高 奥貫 圭一 藤田 秀之

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2016-04-01

あいまいな時空間情報概念の整理、あいまいな時空間情報に既存の時空間情報分析を行った時の影響分析、まわり、となりなどの日常的に使われながらも意味があいまいな空間関係の分析ツールの開発、時空間カーネル密度推定手法の開発、歴史地名辞書の構築と応用分析、あいまいな時間の処理方法の提案、古地図と現代地図を重ねるツールの開発、あいまいな3次元地形情報の分析、SNSの言語情報の空間解析、あいまいなイラストマップのGPS連動ツールの開発、スマートフォン位置情報データの分析、アーバンボリュームの測定と応用、あいまいな敷地形状の見える化などの研究成果を得た。

- 著者

- 中原 正一

- 出版者

- 公明機関紙局

- 雑誌

- 公明 (ISSN:04542436)

- 巻号頁・発行日

- no.277, pp.p68-75, 1985-02

2 0 0 0 OA 術後髄液漏および低髄圧症候群に対する血液凝固第13因子の効果について

2 0 0 0 東アジア絵葉書データベースのシステム設計

- 著者

- 亀田 尭宙 貴志 俊彦 原 正一郎

- 雑誌

- 研究報告人文科学とコンピュータ(CH) (ISSN:21888957)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019-CH-119, no.12, pp.1-4, 2019-02-09

京都大学東南アジア地域研究研究所では,戦前戦中に発行された東アジアの絵葉書をデータベースとして整理 ・ 公開している.これまで国際連携のために,Linked Open Data や International Image Interoperability Framework に対応した公開を進めてきた.また,それぞれの弱点である,ドメイン研究者によるデータの簡便な登録と更新や応答の早い検索 API について,当研究所が構築してきた My データベースや Elasticsearch との連携によって補っている.本稿では,データの具体的な形式やシステム間の連携について詳述し,活用に至るまでの課題について議論する.

2 0 0 0 OA 2007E-G4-5 船舶の曳航能力と曳航安全率に関する研究(一般講演(G4))

- 著者

- 黒田 貴子 原 正一 松田 秋彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本船舶海洋工学会講演会論文集 5E (ISSN:24241628)

- 巻号頁・発行日

- pp.121-122, 2007 (Released:2017-12-28)

2 0 0 0 古文書文字認識システムの高精度化に関する研究

本研究は、古文書翻刻支援システム開発プロジェクト(HCRプロジェクト)において、手書き文字OCR技術などを発展的に応用して、古文書文字認識システムの高精度化に関する研究を行うことである。平成14-16年度の研究期間において、主に古文書文字データベースを構築すること、及び日本語文字認識アルゴリズムの適用可能な範囲と問題点を洗い直し、以下の検討課題での研究をすすめ、成果を挙げた。(1)文字切り出し法、及び正規化法について:射影ヒストグラム、文字外形の曲率などの手法を検討し、レイアウト認識では、Hough変換による行抽出方式を提案し、文字データベースの基づく実験を進めた。(2)オフライン文字認識手法について:古文書文字認識に有効と考えられる文字切り出しと文字認識を連携処理させる方法について検討した。非線形正規化手法の研究及び実験を行った。(3)オンライン文字認識手法について:くずし字検索等に適用可能なタブレット入力によるオンライン古文書文字認識手法について検討した。また、『くずし字解読辞典』の文字画像から筆順を推定する手法の研究を行った。本成果は、電子くずし字辞典として平成17年度中に刊行する予定である。(4)東京堂出版『漢字くずし方辞典』の文字パターンを入力し、オンライン検索ソフトウェアの開発を行った。これも上記の(3)に含め、刊行予定である。(5)文字認識用文字パターン辞書として、9種類の古文書文字データベースを公開した。すべてがHCRプロジェクトのホームページは,http//www.nichibun.ac.jp/shoji/hcr/からダウンロード可能である。また、公開したソフトウェアは、2種類GetAMojiマクロ(古文書翻刻中に遭遇する不明文字(ゲタ文字)の正解候補を提示する機能)、及びWeb版GetAMoji(古文書翻刻中に遭遇する不明文字(ゲタ文字)の正解候補を提示する機能のWeb版)である。

2 0 0 0 OA 地域研究のための資源共有化システムとメタデータに関する研究

- 著者

- 原 正一郎

- 出版者

- 京都大学東南アジア研究所

- 雑誌

- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.608-645, 2009-03-31

Area informatics is the new paradigm in area studies to facilitate accumulation and creation of knowledge in areas. In the process, a huge variety of databases such as catalogs, archives, full texts, images, movies, sounds, statistics, and so on, are being organized and published on the Web;these will be the sources of area-specific knowledge. However, it is difficult for researchers to find and access appropriate databases to retrieve resources effectively because each database is independent and dispersed on the Web; furthermore, their data structures and retrieval procedures are different.Resource Sharing System, an outcome of area informatics, is an innovative information retrieval system that has been developed to solve such problems. It is a server-side system that hides from users each database system's particular data structures and retrieval procedures by employing standard metadata and standard retrieval protocols.In this paper, area informatics is introduced through a brief overview of the relationship between area studies and information sciences. After discussing the structure of Resource Sharing System, the new notion of "metadata suites" is introduced and explained. This is a guideline to build databases to be included in Resource Sharing System. Finally, a sample metadata compiled by CIAS is presented and its availabilities discussed.

1 0 0 0 OA COVID-19による隔離中に筋力低下を呈した症例に対する早期理学療法介入の経験

- 著者

- 井上 桂輔 中村 悠真 箱守 正樹 豊田 和典 尾形 朋之 石原 正一郎 小川 晋一 神津 文子 高橋 将

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.53-61, 2021 (Released:2021-06-30)

- 参考文献数

- 14

COVID-19に対する理学療法における具体的な評価方法や運動療法を示した報告はない。感染対策を踏まえた運動機能評価に基づき,隔離中から早期に理学療法介入をした経験を報告する。COVID-19による隔離中に転倒及び筋力低下を呈し,理学療法を実施した4症例に,身体接触が少なく,簡便に実施でき,かつ筋力及びバランス能力を反映する運動機能評価を実施した。その結果から運動療法プログラムを作成および他職種と連携して運動療法を行った。早期に自宅退院した1例を除き,3例は急性期病棟転帰時までに運動機能及び日常生活動作能力の改善が見られたが,回復期病棟で継続的なリハビリテーションが必要であった。尚,担当した理学療法士に感染徴候はなかった。COVID-19による隔離中の患者に対して,感染対策を踏まえた運動機能評価及び運動療法を実施する事は,運動機能の改善及び早期から回復期病棟への入院の必要性について他職種との情報共有が可能であり,有効であったと考える。

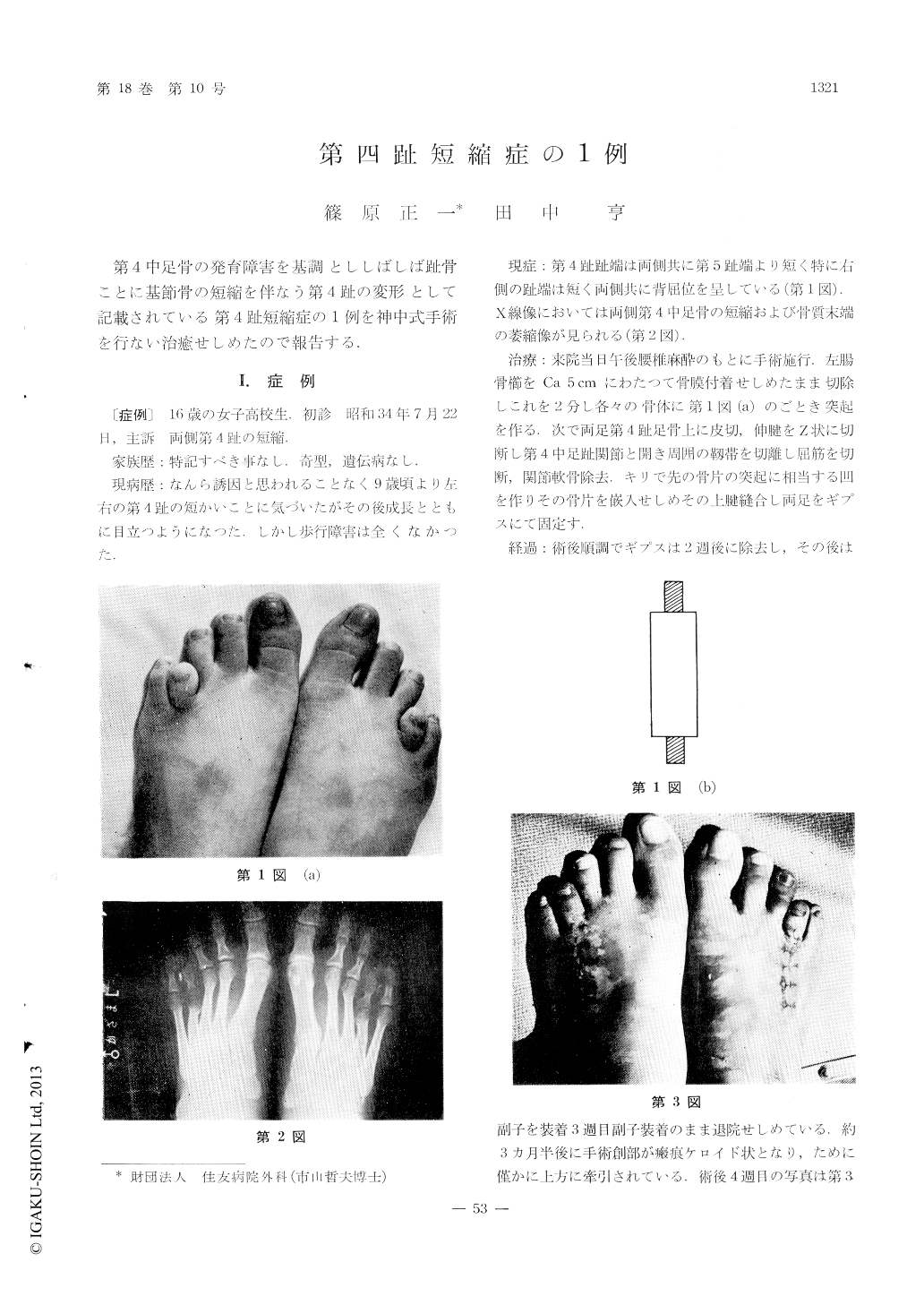

1 0 0 0 第四趾短縮症の1例

1 0 0 0 母親の食品添加物への意識と行動:--出産・育児による変化--

目的: 次代の子供の健康を担う母親の食品添加物等への意識と, 食品表示の確認行動の妊娠期と育児期の比較から, 母親に向けた食品選択に関する効果的な保健指導を検討するための資料を得ることを目的とした.対象: 妊娠期間中の調査 (以下『妊娠期』と略) の回答者で, 育児期間中の調査 (以下『育児期』と略) へ回答した366人中の, 妊娠期調査時点の胎児を第1子として出産した母親327人を, 今回の解析の対象とした.方法: 食品添加物関連17項目を含む39項目から成る質問紙を, 妊娠期は手渡し, 育児期は郵送で配付した. 回収は両時期とも郵送とした.集計・分析は統計パッケージSPSSにより, 同一人物の妊娠期と育児期のデータを用いて, 両時期間の食品添加物に対する意識と行動と各項目との相関関係・因子分析 (バリマックス回転を行った最尤法) の結果を比較した. そして共分散構造分析により, 育児期の食品添加物等『表示の確認』行動に対する主要項目の影響関係を把握した.結果: 全項目において妊娠期と育児期の回答間には強い相関関係が認められ, 妊娠期の意識や行動の傾向が育児期に反映することが確認された. 9割の人が「食品添加物のことを詳しく知りたい」と関心が高いが, 食品添加物を『気にする』『表示の確認』をする人は5割に留まった. 意識・行動項目の因子分析から両時期とも第一因子『購入品』を得たが, 第二・三因子は時期による相違が見られた. 育児期の『表示の確認』は妊娠期よりやや減少しており, 育児期の『表示の確認』に対する項目間の関係構造は, 『表示の確認』が『気にする』から強い影響を受けていた. 一方, 『気にする』は「食品添加物について詳しく知りたい」からの影響を受けていた.考察: 食品添加物等の表示を確認する行動を促進するには, 食品添加物に関する正しい知識を母親が持つことにより, 母親が食品添加物を気にする意識が強化されることが, 大切なポイントであることが明らかになったと考える.

1 0 0 0 チーズおよび清酒中の硝酸根分析法の開発

- 著者

- 佐々木 隆宏 田原 正一 豊原 律子 森川 麻里 坂牧 成恵 貞升 友紀 牛山 慶子 山嶋 裕季子 小林 千種

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.6, pp.229-234, 2020-12-25 (Released:2020-12-25)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2

第2版食品中の食品添加物分析法の方法(2版法)において,チーズでは抽出液が懸濁する場合,固形物が浮遊して定容が困難な場合,夾雑成分によりHPLC-UV分析が困難な場合がある.清酒では,共沈操作が不要と考えた.そこで,チーズについては抽出液の懸濁の原因となる水酸化ナトリウム溶液の添加量を減らし,固形物を除くため吸引ろ過後に定容する方法を確立した.清酒については,希釈後,遠心分離する方法とした.また,カーボンモレキュラーシーブが充てんされたカートリッジによる固相抽出法も開発した.添加回収試験(n=5)では,91.3~99.6%(CV 0.9~4.5%)と平均回収率および併行精度が良好であり,チーズで0.010~0.20 g/kg,乳で0.010~0.20 g/L,清酒で0.010~0.10 g/kgの範囲に適用可能であった.本法は2版法の問題を解消し,操作が効率的である点で有用な分析法と考えられた.

1 0 0 0 OA 沈船からの油流出問題と流出事故の環境影響評価

- 著者

- 黒田 貴子 原 正一

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.794-799, 2007-09-01 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 6