1 0 0 0 OA 腹筋・背筋筋力(第一報) ―健常者について―

- 著者

- 青木 一治 平野 孝行 太田 智子

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.33-37, 1989-01-10 (Released:2018-10-25)

健常者132名(男子72名,女子60名)により,等速性筋力計(Cybex II)を用いて,体幹筋筋力(腹筋,背筋筋力)の男女の年代別正常値の決定を試みた。各年代は男女とも20代,30代,40代に分けて行った。また,身長,体重,lever armの長さが筋力に与える影響についても検討した。その結果,男女とも腹筋筋力は背筋筋力よりも弱かった。また,腹筋,背筋筋力ともに女子は男子よりも弱かった。これらはいずれの年代でも同様であった。背筋筋力に対する腹筋筋力の割合は,男子では平均43.6%で,20代が大きく,30代,40代はほぼ同値であった。女子では平均31.6%で,各年代ともほぼ同じであった。身長と筋力は有意な相関はなく,体重は背筋筋力において,男女ともに,体重が増すに従い筋力も増加した。lever armの長さと筋力においては,男女とも,腹筋,背筋筋力でarmの長さが長くなると筋力も強くなるという相関があった。

1 0 0 0 OA 外傷性脳損傷の社会的行動障害とその支援

- 著者

- 上田 敬太

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.288-293, 2021-09-30 (Released:2022-07-04)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

厚生労働省の定める「高次脳機能障害」の定義の中の「社会的行動障害」とは, 原因を問わず社会的場面で生じる行動の障害全般を指す雑多な概念である。社会的行動障害を生じる主な 3 つの原因として, (1) 社会的認知そのものの障害, (2) 他の認知機能障害, (3) 心理社会的因子が挙げられ, 原因が何かによって対策は異なる。本発表では, 臨床で困る場面が多い「怒り情動の表出」に話題を絞り, どのような理由で「怒り情動の表出」が行われるのかを解説し, その対処法についても, 薬剤による治療や, そもそも怒り情動を生じる場面をいかに少なくするか, という観点から解説を行った。基本的考えとしては, 脳損傷者の生活がうまくいくことが大切であり, それを支援するという視点での対処が重要であることを解説した。

1 0 0 0 OA レーザーによる新エネルギーを求めて -レーザー核融合パイオニア物語-

- 著者

- 山中 千代衛

- 出版者

- 一般社団法人 レーザー学会

- 雑誌

- レーザー研究 (ISSN:03870200)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.29-34, 2010-01-15 (Released:2015-08-08)

- 参考文献数

- 6

Nuclear fusion, the origin of solar energy, has been sustained for billions of years in the universe. For 50

1 0 0 0 OA 都立小宮公園での大型菌類調査で観察されたベニタケ属の1未記載種

- 著者

- 阿部 寛史 小泉 敬彦 下野 義人

- 出版者

- 日本菌学会

- 雑誌

- 日本菌学会大会講演要旨集 日本菌学会第65回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.62, 2021 (Released:2023-01-10)

- 著者

- 南区制50周年記念誌編集委員会編

- 出版者

- 南区制50周年記念誌刊行委員会

- 巻号頁・発行日

- 1994

1 0 0 0 横浜文書及石川家史稿

1 0 0 0 OA 明治期京都における社寺土地林の風致

- 著者

- 丸山 宏

- 出版者

- 京都大学農学部附属演習林

- 雑誌

- 京都大学農学部演習林報告 (ISSN:0368511X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.233-247, 1987-12-10

明治4年, 社寺領上地令の発布後, 明治8年6月の「社寺境内外区画取調規則」により, さらに社寺境内付属地であった林野 (山地, 山林, 山岳, 薮地) もその対象となり上地された。この規則に基づき京都府では各部で『社寺境内外区別取調帳』が作成される。社寺上地林の実態がこの『取調帳』から読み取れる。また, 明治6年8月の太政官布告第291号により, 風致林として主要な上地林が存置された。その総面積は2626町3反5畝歩である。これは当時 (明治16年時) の官有林の81%にあたる。京都府第三代目知事であった北垣国道はこの社寺上地林を含む名勝地の保護を京都経済復興策のひとつとして重要視した。観光資源としての名勝地の保護の目論見である。その後, 明治27年になり京都府議会において, 官林移管後の社寺上地林に対し「名区勝地風致林保護ノ建議」がなされる。しかし, これは法制的にも政府の聞き入れるところとはならなかった。明治30年4月, の「森林法」が公布され, その中の保安林の規定により, 社寺林, 名勝地の風致林の保護が明文化されたが, 逆に法制化によりその射程域が縮小されたといえる。

1 0 0 0 OA 翅・葉の脈網構造の模倣による宇宙用インフレータブル構造の性能向上

インフレータブル構造物の展開確実性,剛性などの向上を目的とし,昆虫の翅脈構造を模擬した膜面構造を作成,翅脈部分相当のチューブの各種パラメータ,膜面の折り畳み方を変化させ,展開特性や展開復元力などを実験的に調査し,以下の成果を得た.展開終了時間は流入流量に逆比例する.チューブ分岐角が小さい場合,膜面の両端には張力が生じず,端部分はたわむ.展開復元力はチューブ幅のおよそ3乗に比例する.ミウラ折りの膜面は膜面全体が同時に展開する.折り畳み方は流量と内圧の時間履歴に殆ど影響を与えない.昆虫の翅を模擬した膜面の展開は成功した.

1 0 0 0 OA 貯蔵中のカボチャの澱粉の性質について

- 著者

- 杉本 温美 山下 安代 鈴木 睦代 森下 正博 不破 英次

- 出版者

- The Japanese Society of Applied Glycoscience

- 雑誌

- 応用糖質科学 (ISSN:13403494)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.33-39, 1998-03-31 (Released:2011-07-01)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

カボチャ(小菊)を室温あるいは5℃ に2カ月間貯蔵し,その間のカボチャの炭水化物含量の変化ならびに澱粉の特性の変化について検討し,次のような結果を得た. 1) カボチャ中の澱粉含量は,室温ならびに5℃ の貯蔵によって減少したが,逆に可溶性糖は増加した.そのときの澱粉の減り方ならびに可溶性糖の増え方は,5℃ よりも室温の方が大きかった. 2) 電流滴定ならびに酵素-クロマト法によるアミロース含量は,室温,5℃ ともに,貯蔵によって増加することが明らかになった. 3) 貯蔵中のカボチャの澱粉粒は,すでに酵素によりダメージを受けており,酵素による分解性が,貯蔵前のものより大きいことがわかった.

1 0 0 0 OA 沖永良部島・内城の民俗――鹿児島県大島郡和泊町内城集落の暮らしの諸相――

- 著者

- 政岡 伸洋 真柄 侑

- 出版者

- 東北学院大学学術研究会

- 雑誌

- 東北学院大学論集. 歴史と文化 = The Tohoku Gakuin University review. History and culture (ISSN:18808425)

- 巻号頁・発行日

- no.64, pp.1-219, 2021-03-23

1 0 0 0 OA 連続量(アナログ量)と分離量(デジタル量)の概念を生徒にどの様に教えれば良いのか?

- 著者

- 加藤 敏之 Toshiyuki Kato

- 出版者

- 安田女子大学

- 雑誌

- 安田女子大学紀要 = Journal of Yasuda Women's University (ISSN:02896494)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.35-45, 2015-02-20

1 0 0 0 OA 葛根湯の粘膜免疫系での制御性T細胞誘導による抗アレルギー効果

1 0 0 0 OA 先天盲ろうの子どもとかかわり手とのコミュニケーションに関する研究動向

- 著者

- 中村 保和

- 出版者

- 一般社団法人 日本特殊教育学会

- 雑誌

- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.171-181, 2017 (Released:2019-03-19)

- 参考文献数

- 58

- 被引用文献数

- 1

本稿では、先天盲ろうの子どもを対象に行われた実践研究のなかから、特にかれらとかかわり手とのコミュニケーションの成立・展開に関する研究に絞って動向を概観した。はじめに、先天盲ろうの概念やかれらの抱える困難について述べたうえで、先天盲ろうの子どものコミュニケーションを捉える視点としての「共同性」と「相互性」に関する研究について整理した。そして、コミュニケーションシステムの開発と導入のあり方について、おもに触覚による手がかりやサインに焦点を当て、実際のかかわり合いの具体例を紹介するとともに、そこでの課題について述べた。次に、体系的なコミュニケーション手段(指文字や手話など)を獲得した子どもとかかわり手との「対話」に関する実践研究を概観し、コミュニケーションにおける宣言的・叙述的な機能に着目するかかわり合いの重要性について述べた。最後にこうした観点と深く結びつく「共創コミュニケーション研究」の取り組みとその展望について述べた。

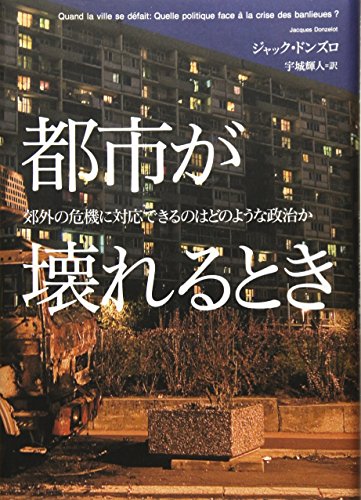

1 0 0 0 都市が壊れるとき : 郊外の危機に対応できるのはどのような政治か

- 著者

- ジャック・ドンズロ著 宇城輝人訳

- 出版者

- 人文書院

- 巻号頁・発行日

- 2012

- 著者

- 茂木 一司 郡司 明子 春原 史寛 喜多村 徹雄 藤原 秀博 飯島 渉 大塚 裕貴 椎橋 元貴 城田 祐規 寺内 愛乃 宮川 紗織 鷲塚 裕太郎 モギ カズジ グンジ アキコ スノハラ フミヒロ キタムラ テツオ フジワラ ヒデヒロ イイジマ ワタル オオツカ ユウキ シイハシ ゲンキ シロタ ユウキ テラウチ アイノ ミヤカワ サオリ ワシヅカ ユウタロウ Mogi Kazuji Gunji Akiko Sunohara Fumihiro Kitamura Tetsuo Fujiwara Hidehiro Iijima Wataru Otsuka Yuki Shiihashi Genki Shirota Yuki Terauchi Aino Miyakawa Saori Washiduka Yutaro

- 出版者

- 群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センター

- 雑誌

- 群馬大学教育実践研究 (ISSN:09123911)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.47-77, 2013-03-20

- 著者

- 安田 宏 与芝 真彰

- 出版者

- 日本門脈圧亢進症学会

- 雑誌

- 日本門脈圧亢進症学会雑誌 (ISSN:13448447)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.152-155, 2008-11-30 (Released:2012-09-24)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 1

胃前庭部にびまん性の血管拡張像を呈する胃前庭部毛細血管拡張症 (gastric antral vascular ectasia; GAVE) は消化管出血の原因疾患として近年注目されている.GAVEは進行肝硬変や慢性腎不全など, 様々な基礎疾患を背景に出現する.治療は, 内視鏡下のargon plasma coagulation (APC) などの焼却術が第一選択となりつつある.estrogen-progesterone (EP) 製剤などによる薬物療法の有用性も報告されている.

1 0 0 0 OA キッチナーと英領インドにおける軍制改革 : 1902-1909年

- 著者

- 和田 応樹 Masaki Wada

- 出版者

- 同志社大學經濟學會

- 雑誌

- 經濟學論叢 = Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) (ISSN:03873021)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.635-690, 2011-03-20

20世紀初頭に、イギリス軍最大の植民地インドにおいて、インド軍総司令官キッチナーにより大規模な軍制改革が行われた。彼はエジプト、スーダンや南アフリカなどの海外植民地で豊富な経験を積み、広い視野を持った歴戦の軍人であった。改革により、参謀制度などの新しいシステムが導入され、インド軍は近代的な軍隊へと変化した。その過程では、インド総督ミントーも重要な役割を果たし、改革は本国政府とインド政庁間のインド支配と密接に関わるものであり、そこからは帝国主義期イギリスの実相を垣間見ることができる。