- 著者

- Marta Sochocka Tomasz Tomczyk Maciej Sobczyński Bożena Szermer-Olearnik Janusz Boratyński

- 出版者

- Applied Microbiology, Molecular and Cellular Biosciences Research Foundation

- 雑誌

- The Journal of General and Applied Microbiology (ISSN:00221260)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.3, pp.75-81, 2015-06-30 (Released:2015-07-29)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 5 7

The aim of this study was to develop a minimal medium for the cultivation of Escherichia coli B, which could be especially suitable for the industrial propagation of bacteriophage T4. The new defined, minimal SM-1 culture medium, contains free amino acids as the only nitrogen source and enables the bacteria generation time to be prolonged and satisfactory phage titers to be achieved. The presence of organic ingredients, such as meat extracts, yeast hydrolysates, enzymatic protein hydrolysates, in a culture medium may cause problems in the case of bacteria or phage cultures for therapeutic purposes. In the present study, we introduce a new medium, together with some procedures and applications for its usage. We also present new kinetics of E. coli B growth. Some traits such as the lack of high molecular proteins, a bacterial growth comparable to that in a rich medium, and the cost effectiveness of the medium, makes it highly competitive with currently used microbiological media. The surprisingly high titers of bacteriophage T4 obtained in our experiments suggest that SM-1 medium has the potential to find a broad application in medicine, especially in infectious disease therapy, pharmacy and biotechnology.

1 0 0 0 OA 内視鏡下涙嚢鼻腔吻合術において鼻外を利用し粘膜弁縫合法を施行した3症例

- 著者

- 高林 宏輔 片岡 信也 長峯 正泰 藤田 豪紀

- 出版者

- 耳鼻咽喉科展望会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.5, pp.286-291, 2021-10-15 (Released:2022-10-15)

- 参考文献数

- 16

涙嚢鼻腔吻合術を成功させるためには, 十分な骨削開, 正確な涙嚢と周囲解剖の把握, 組織の癒着の予防, 吻合口の安定が重要である。 内視鏡下涙嚢鼻腔吻合術は鼻内の解剖の把握に優れ, 涙嚢粘膜弁や鼻粘膜弁の工夫に加え, 十分な骨削開を行うことで成功率を高めてきた。 しかし, 鼻内での粘膜弁同士の縫合固定は高度な技術を要するため, 施行されないことが多い。 今回われわれは3症例に鼻腔内から鼻腔外に糸を貫通させ, 鼻外で糸を結紮することで涙嚢粘膜と鼻腔粘膜を縫合固定する工夫を行った。 鼻腔内単独での縫合は狭い空間の中で針を回転させる必要があるが, 鼻腔と鼻外を貫通させる縫合法では直線的に針を刺入するだけで粘膜弁の縫合固定が可能であった。 いずれの症例も術後経過は良好で, 手術合併症や再発の所見は認めなかった。 本術式の工夫を報告する。

- 著者

- 国里 愛彦 小杉 考司

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第85回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.TWS-012, 2021 (Released:2022-03-30)

再現可能性を高める上では,データから論文までをシームレスに接続して研究を行うことが推奨される。それによって,データの前処理から統計解析への移行時のミス,解析結果を論文内に記載する際のミスを防ぐことができ,研究の再現可能性を高めることができる。これを可能にするソフトウェアとしてR Markdownがあり,主要な学術雑誌のテンプレートが用意されている。国際誌の場合は既存のテンプレートを活用して論文執筆ができるが,国内誌の場合は日本語の処理や引用文献処理の問題もあり,適切なテンプレートが存在しない。そこで,我々は『心理学研究』などの国内誌に対応したjpaRmdパッケージを開発した。jpaRmdパッケージを使うことで,データの前処理,統計解析,論文執筆を1つのソフトウェア内でシームレスに扱うことができる。また,jpaRmdは投稿規定に沿った出力ができるので,フォーマット調整にかける労力を減らし,論文執筆に注力できる。本チュートリアルでは,各種ソフトウェアの導入からスタートし,再現性を高めるフォルダ構造の設定,そして実際にjpaRmdを使って論文執筆ができるようになることを目指す。

1 0 0 0 OA COVID-19の世界の最前線より

- 著者

- 工野 俊樹

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.10, pp.1118-1121, 2020-10-15 (Released:2021-10-25)

- 参考文献数

- 23

1 0 0 0 IR 非漢字圏学習者の負担を軽減する漢字指導の試み (石川守教授 退職記念号)

- 著者

- 中村 かおり

- 出版者

- 拓殖大学日本語教育研究所

- 雑誌

- 拓殖大学日本語教育研究 (ISSN:24239224)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.31-54, 2019-03

非漢字圏学習者にとって,漢字の習得は大きな壁となっている。特に,字形認識の複雑さ,数が多いための記憶の難しさ,それらの負担による学習意欲の低下などが課題として挙げられる。本研究では,それらの課題に対し,学習者の負担を軽減し,達成感を与え,学習習慣を形成するために,⑴字形認識を促すための基本要素の単純化,⑵語彙先習学習および学習段階に合わせた漢字ストラテジーの提示,⑶自律的学習の促進を目指した個別学習課題による実践を行った。その結果,語彙先習による漢字学習の効果が確認でき,かつ自律的学習による取り組みが学習意欲の向上につながることが示唆された。

1 0 0 0 OA 地熱発電と環境アセスメント

- 著者

- 鈴木 敞

- 出版者

- Society of Environmental Conservation Engineering

- 雑誌

- 環境技術 (ISSN:03889459)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.10, pp.818-825, 1980-10-30 (Released:2010-03-18)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 教育実習のエンゲージメントと教授・学習観の関連

- 著者

- 清水 優菜 山本 光

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.Suppl., pp.57-60, 2020-02-20 (Released:2020-03-23)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

本研究は,教員養成課程の大学生を対象に,小学校での教育実習前後における教授・学習観の変容,および教育実習のエンゲージメントが教授・学習観に与える影響を検討した.はじめに,実習前後での教授・学習観の変化について,実習後に構成主義的教授・学習観は高まるが,直接伝達主義的教授・学習観は低くなることが明らかとなった.次に,教育実習のエンゲージメントと教授・学習観の関連について,実習前の教授・学習観が実習後の教授・学習観に,実習エンゲージメントが実習後の構成主義的教授・学習観に正の影響を与えることが示された.また,実習前の構成主義的教授・学習観は,実習エンゲージメントに正の影響を与えることが示された.

- 著者

- Beverley McGuire

- 出版者

- Japanese Association for Digital Humanities

- 雑誌

- Journal of the Japanese Association for Digital Humanities (ISSN:21887276)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.43-60, 2020-12-25 (Released:2020-12-27)

- 参考文献数

- 32

This paper examines two self-tracking apps inspired by Buddhist ideas and practices but designed for the broader public: Mitra: Track What Matters Most and Stop, Breathe & Think. It shows how the apps enable users to develop greater emotional and ethical awareness, and it argues that their minimalist and customizable design features help mitigate against users becoming dependent on the technology itself. It then illustrates ways that other apps like Calm instead seek to lure users into their technology and keep them there. It concludes with a discussion of how such hooks and attention-economic strategies strengthen habits of consumption.

1 0 0 0 OA JAK阻害薬について

- 著者

- 村松 匠 山岡 邦宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会

- 雑誌

- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.181-188, 2021 (Released:2021-10-22)

- 参考文献数

- 27

関節リウマチ(RA)の病態の中心となっているのがサイトカインである.既存の抗リウマチ薬に加えて,サイトカインなどを標的とした生物学的製剤を用いることで,RAは寛解が達成できる疾患となってきた.さらに,ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬がRAの治療の選択肢となり,既存治療に抵抗性のRAに対しても効果が期待できるようになった.加えて,炎症性腸疾患やコロナウイルス感染症2019(COVID-19)による肺炎など,RA以外の疾患・病態への適応拡大が進んでおり,全身性エリテマトーデスや乾癬性関節炎,強直性脊椎炎などを対象とした臨床試験も進行中である.適応拡大に伴って,その有効性・安全性について,特にCOVID-19 pandemic下での使用について最新の情報に注意を払いつつ見直す必要がある.JAK阻害薬投与中における帯状疱疹(HZ)の発症率は高く,特に日本人で顕著であるため,今後の実臨床データの蓄積が重要である.これに対して遺伝子組み換え帯状疱疹ワクチンによりHZ発症リスクが低減できる可能性があるが,適切な使用方法については疑問点が多い.また,最近行われた試験では悪性腫瘍や主要心血管イベント,静脈血栓塞栓症のリスクが高まる可能性が指摘されている.直近の最大の課題は,JAK阻害薬使用者におけるCOVID-19ワクチン接種と思われ,提言等が行われているが未だ確立した方針はない.本稿ではこれらの課題について最新情報を紹介し,解決に向けた対策について議論する.

- 著者

- Masayuki Hojo Junko Terada-Hirashima Haruhito Sugiyama

- 出版者

- National Center for Global Health and Medicine

- 雑誌

- Global Health & Medicine (ISSN:24349186)

- 巻号頁・発行日

- pp.2020.01117, (Released:2021-03-09)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 8

Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) and transmembrane protease serine 2 (TMPRSS2), two receptors on the cell membrane of bronchial epithelial cells, are indispensable for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. ACE2 receptor is increased among aged, males, and smokers. As smoking upsurges ACE2 expression, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients are prone to SARS-CoV-2 infection, and are at a higher risk for severe forms of COVID-19 (coronavirus disease 2019) once infected. The expression of ACE2 and TMPRSS2 in asthma patients is identical (or less common) to that of healthy participants. ACE2 especially, tends to be low in patients with strong atopic factors and in those with poor asthma control. Therefore, it could be speculated that asthma patients are not susceptible to COVID-19. Epidemiologically, asthma patients are less likely to suffer from COVID-19, and the number of hospitalized patients due to exacerbation of asthma in Japan is also clearly reduced during the COVID-19 pandemic; therefore, they are not aggravating factors for COVID-19. Related academic societies in Japan and abroad still lack clear evidence regarding asthma treatment during the COVID-19 pandemic, and recommend that regular treatment including biologics for severe patients be continued.

1 0 0 0 OA 太陽電池の車載応用に向けた最近の動向

- 著者

- 荒木 建次 山口 真史

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.2, pp.84-90, 2019-02-10 (Released:2019-09-20)

- 参考文献数

- 57

- 被引用文献数

- 1

電動自動車,ハイブリッド車の屋根に太陽電池を搭載し,太陽エネルギーで内部蓄電池を充電する構成の自動車に対する関心が高まっている.この車載用太陽電池は,太陽電池技術だけでなく,社会そのものを大きく変革する可能性をもっている.車載太陽電池により,70%の自家用車が給油や充電なしで走行できるようになるといった試算もある.残念ながら,車載用太陽電池は既存の太陽電池技術の延長線上にはない.つまり,住宅や発電プラント向けのソーラーパネルを自動車の屋根に取り付けただけでは十分に機能しないし,普及も望めない.本稿では,主に太陽電池サイドから,最近の技術開発動向や,本格普及のためにはどのような技術を研究開発する必要があるかについてまとめる.むろん,本技術は総合技術であり,自動車サイド,インフラサイドからのリソースも援用し,総合的なエネルギーソリューションを目指した研究開発が必要である.

1 0 0 0 OA 沖縄県名護市幸喜方言の擬声擬態語語彙

- 著者

- かりまた しげひさ 仲間 恵子 宮城 萬勇

- 出版者

- 法政大学沖縄文化研究所

- 雑誌

- 琉球の方言 = 琉球の方言 (ISSN:13494090)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.45-86, 2013-03-31

1 0 0 0 OA 向流分配抽出法 : 溶媒抽出からクロマトグラフィーへ(分離・分析の化学)

- 著者

- 村上 雅彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.32-37, 2015-01-20 (Released:2017-06-16)

- 被引用文献数

- 1

向流分配抽出法は,溶媒抽出(液-液抽出)を多段階で行うことで,1回の抽出では達成できない高度な分離を可能とする方法である。この方法はCraig(クレイグ)抽出として知られ,クロマトグラフィー確立以前の当時には困難であったペプチド類などの生体関連分子の相互分離を可能とし,その後の生化学・生命科学の発展に大きく貢献した。現在では,一部の用途を除いてその座を各種クロマトグラフィーに譲った感があるものの,その原理と巧妙な具現化の手法は今なお興味深い上,クロマトグラフィーにおける分離を理解するための近似モデルとして有用である。加えて近年では,従来のクロマトグラフィーにはない本法の優れた特徴を,巧みな手法で活かした「向流クロマトグラフィー」として再び注目されつつある。本稿では,高校化学で学習する溶媒抽出の原理をCraig抽出に発展させ,クロマトグラフィーの原理との対応に触れるとともに,向流クロマトグラフィーの近年の発展について述べる。

1 0 0 0 OA 不完全データの統計解析手法とそのソフトウエアの比較

- 著者

- 阿部 貴行 稲葉 由之 岩崎 学

- 出版者

- 日本計算機統計学会

- 雑誌

- 計算機統計学 (ISSN:09148930)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.79-94, 2007-02-28 (Released:2017-05-01)

- 参考文献数

- 22

多くの分野(例えば,標本調査,医学研究,工業実験等)において,研究者はっ様々な理由により不完全データに直面することが多い.したがって,研究者は,研究の計画段階から不完全データの対処法を検討する必要がある.このようなニーズに応える形で,近年,不完全データの統計解析ソフトウェアが増えている.本論文では,不完全データの統計解析を提供する6種類のソフトウェアの機能や特徴の比較検討を行い,使用目的に応じたソフトウェア選択に対する提案を行う.不完全データの統計解析手法として,主にEMアルゴリズム(Dempster et al., 1977)及びMultiple Imputation法(Rubin, 1987)に焦点を当てる.最後ら擬似乱数データを用いて各ソフトウェアの出力結果の比較検討を行い,統計手法間の結果の違いについても考察を行う.

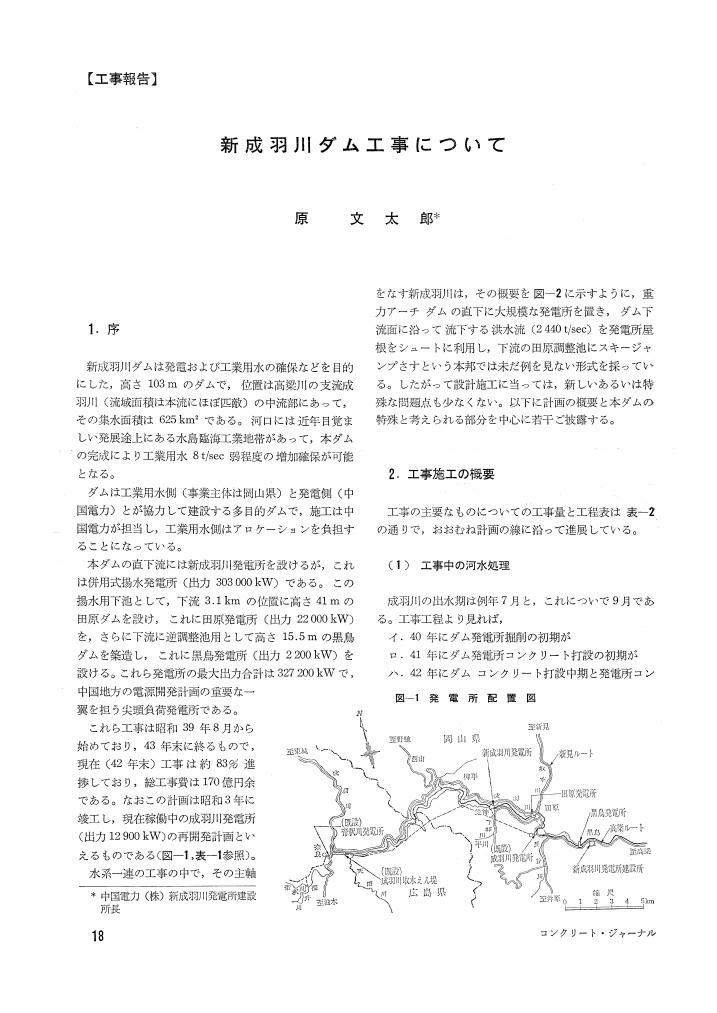

1 0 0 0 OA 新成羽川ダム工事について

- 著者

- 原 文太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリートジャーナル (ISSN:00233544)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.4, pp.18-30, 1968-04-15 (Released:2013-04-26)

1 0 0 0 後藤明生の夢 : 朝鮮引揚者 (エグザイル) の「方法」

- 著者

- Rens Kamphorst P. Christian van der Sande Kaiqiao Wu Evert C. Wagner M. Kristen David Gabrie M.H. Meesters J. Ruud van Ommen

- 出版者

- Hosokawa Powder Technology Foundation

- 雑誌

- KONA Powder and Particle Journal (ISSN:02884534)

- 巻号頁・発行日

- pp.2024007, (Released:2023-06-17)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

Vibro-assisted fluidization of cohesive micro-silica has been studied by means of X-ray imaging, pressure drop measurements, and off-line determination of the agglomerate size. Pressure drop and bed height development could be explained by observable phenomena taking place in the bed; slugging, channeling, fluidization or densification. It was observed that channeling is the main cause of poor fluidization of the micro-silica, resulting in poor gas-solid contact and little internal mixing. Improvement in fluidization upon starting the mechanical vibration was achieved by disrupting the channels. Agglomerate sizes were found to not significantly change during experiments.

1 0 0 0 OA 透析前5分間のバランスマット運動の有用性

- 著者

- 櫻井 真由美 大野 良晃 槇野 亮次郎 杉田 省三 井上 圭右 吉本 充 稲葉 雅章

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.7, pp.457-463, 2017 (Released:2017-07-28)

- 参考文献数

- 8

透析患者においては歩行速度の低下が予後の悪化や入院のリスクとなることが報告されている. このため当院で患者の歩行速度を改善させるために透析前5分間のバランスマット上の運動を2か月間施行したところ, コントロール群12名は歩行速度に変化がなかったのに対し運動群13名は0.81±0.19m/sから1.05±0.20m/sと有意に改善した (p=0.043). 歩行速度と骨格筋指数 (SMI), 握力, 開眼片足立位時間, 5回立ち上がり所要時間とは単相関を示した. 重回帰分析では5回立ち上がり所要時間のみが歩行速度に対して有意な因子であった (p=0.002). 運動群では介入後2か月の歩行速度と片足立位時間, 5回立ち上がり時間はそれぞれ相関を示したが重回帰分析では5回立ち上がり時間のみが有意であった (p=0.003). バランスマット上の運動で歩行速度が改善し, 最も寄与した因子は下肢筋力の向上である可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 乳化の基礎と今後の潮流

- 著者

- 鈴木 敏幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本油化学会

- 雑誌

- オレオサイエンス (ISSN:13458949)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.8, pp.311-319, 2012 (Released:2015-02-04)

- 参考文献数

- 30

乳化の基礎として,エマルションの生成と乳化剤の選択および相図を用いた乳化プロセスの解析と分子集合体を用いた微細なエマルションの調製について解説を行った。 エマルションは熱力学的に不安定な系であるため,その状態は調製プロセスによって大きく異なる。 最適な乳化条件は,油/水/界面活性剤からなる3成分系の相図を用いることにより解析できる。 乳化の過程において,液晶や界面活性剤相(D相)などの分子の無限会合体形成領域を経由させると,油/水界面張力が著しく低下するため,微細な乳化粒子が生成する。従って乳化の初期段階で液晶やD相を連続相として用いる乳化法が開発され,実用系でも応用されている。 こうした現状を基に,エマルションの今後の潮流に関しても考察を行った。