1 0 0 0 OA 文部科学省策定「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の逐条解説(10)

- 著者

- 永田 憲史

- 出版者

- 関西大学法学会

- 雑誌

- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.4, pp.839-893, 2022-11-24

1 0 0 0 OA リスクマネジメントに関するJIS規格(JISQ2001)について

- 著者

- 南方 哲也

- 出版者

- 日本リスクマネジメント学会

- 雑誌

- 危険と管理 (ISSN:09110992)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.79-102, 2002 (Released:2021-03-20)

- 著者

- 立花博 天羽利夫 [著]

- 出版者

- [出版者不明]

- 巻号頁・発行日

- 0000

1 0 0 0 OA Bovine由来H-proteinの0.88 Å分解能での高分解能X線結晶構造解析

- 著者

- 東浦 彰史 中川 敦史

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.332-338, 2011-10-31 (Released:2011-11-20)

- 参考文献数

- 11

Recent technical developments in macromolecular X-ray crystallography have significantly improved the resolution limit of protein structures. However, numbers of high-resolution structures are still limited. In this study, the X-ray crystal structure of bovine H-protein, a component of the glycine cleavage system, was determined at 0.88 Å resolution. This is the first ultrahigh-resolution structure of an H-protein. The data were collected using synchrotron radiation. Because of limitations of the hardware, especially the dynamic range of the CCD detector, three data sets (high-, medium- and low-resolution data sets) were measured in order to obtain a complete set of data. To improve the quality of the merged data, the reference data set was optimized for merging and the merged data were assessed by comparing merging statistics and R factors against the final model and the number of visualized hydrogen atoms. In addition, the advantages of merging three data sets were evaluated. The omission of low-resolution reflections had an adverse effect on visualization of hydrogen atoms in hydrogen-omit maps. Visualization of hydrogen electron density is a good indicator for assessing the quality of high-resolution X-ray diffraction data.

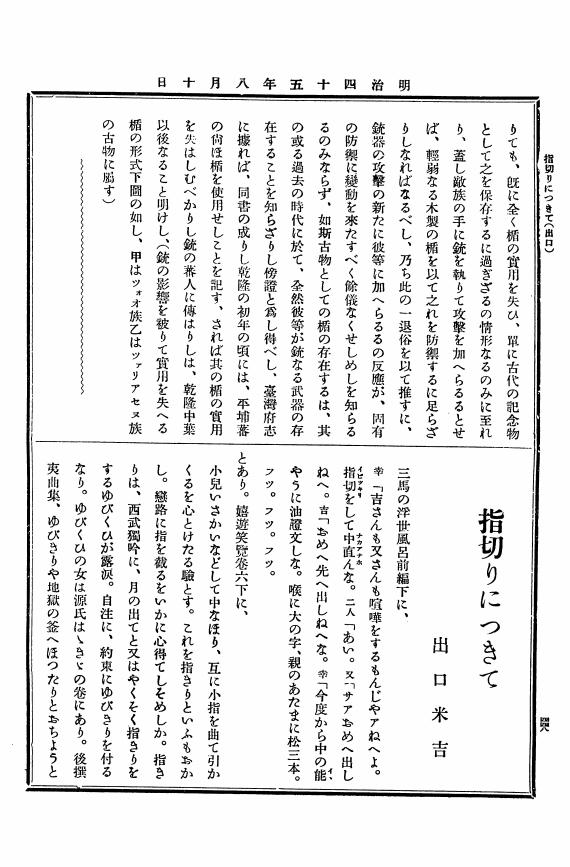

1 0 0 0 OA 指切りにつきて

- 著者

- 出口 米吉

- 出版者

- 一般社団法人 日本人類学会

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.8, pp.448-456, 1912-08-10 (Released:2010-06-28)

- 著者

- 仲谷 真太朗 伊達 央

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.116-123, 2020 (Released:2020-03-18)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2

This paper describes the application of Monte Carlo model predictive control (MCMPC) to systems with collision phenomena. In general, a physical quantity related to velocity discontinuously changes at the moment of a collision. Gradient-based model predictive control that requires gradient information of the cost function can not handle the collision phenomena directly. On the other hand, MCMPC can calculate local optimal solutions and stationary solutions needed each time as far as the forward simulation is feasible. Therefore, we examined the problem of swing up and stabilizing the cart type inverted pendulum with the collision of the cart. If the controller can properly handle the discontinuity, faster swing-up may be realized by exploiting impact force caused by the collision of a cart within the evaluation function. In this paper, we show the result of simulations and real experiments, and report that we can realize speeding up of swing-up using collision.

1 0 0 0 OA 江別市におけるれんがの主産地形成と生産維持体制

- 著者

- 和田 郁奈

- 出版者

- 北海道地理学会

- 雑誌

- 地理学論集 (ISSN:18822118)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.1, pp.88-98, 2009-07-31 (Released:2012-11-15)

- 参考文献数

- 26

- 著者

- 宮谷 慶一

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.663, pp.1003-1010, 2011-05-30 (Released:2011-11-15)

The purpose of this study is to analyze the brick industry of major prefectures in modern Japan by statistical data. Main results of this study are as follows. 1. The major prefectures of brick production were Osaka, Tokyo and Saitama in the Meiji and Taisho eras. 2. In these prefectures, the scale of factories was larger than national data, but productivity was not. 3. The ratio of large scale factories and spread of engines were higher than national data. 4. The working days of a year were depended on the production facilities. Large scale factories owned grinding and drying facilities; therefore they made it possible to operate throughout the year.

- 著者

- 井上 明芳

- 出版者

- 解釈学会

- 雑誌

- 解釈 (ISSN:04496361)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.7, pp.2-10, 2012-07

- 著者

- 上条 陽 藤垣 洋平 パラディ ジアンカルロス 髙見 淳史 原田 昇

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.2, pp.22-00244, 2023 (Released:2023-02-20)

- 参考文献数

- 14

本研究では,対象地域における人口全体の移動需要を考慮し,現況に加えて人口・施設分布を集中または分散させた異なる都市構造を仮定した移動需要データを生成し,異なる都市構造におけるシェア型自動運転サービス(SAV)の利便性・運送効率の比較評価とSAVの地域実装による影響分析を行った.SAVの利用意向を尋ねたSP調査から推定された交通手段選択モデルをもとにエージェントベースシミュレーションを実施した.対象地域は地方中小都市である群馬県沼田市と利根郡周辺とした.人口・施設分布を集中させ,移動需要が中心部に集中するほど利便性・運送効率は増しSAVの運用にあたっての好影響が強まった.一方で,利便性の地域間格差については,中心市街地から離れた人口低密度地域にて顕著にSAV待ち時間が長くなる結果が得られた.

1 0 0 0 OA 有末武夫先生のご逝去を悼む

- 著者

- 山口 幸男

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.3, pp.176-177, 2021-05-01 (Released:2023-02-19)

1 0 0 0 OA 暴行罪における暴行概念と心理的作用の評価(下) -ドイツにおける暴行概念をてがかりに-

- 著者

- 上野 純也

- 出版者

- 明治大学大学院

- 雑誌

- 法学研究論集 (ISSN:13409131)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.1-23, 2020-09-11

- 著者

- 上野 純也

- 出版者

- 明治大学大学院

- 雑誌

- 法学研究論集 (ISSN:13409131)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.1-19, 2019-09-06

1 0 0 0 OA パーキンソン病に対する短期集中リハビリテーション入院前後での上肢機能の比較

- 著者

- 森 里美 伊東 育美 白山 義洋 飯田 真也 二宮 正樹 白石 純一郎 岡崎 哲也

- 出版者

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会

- 雑誌

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)

- 巻号頁・発行日

- pp.200, 2016 (Released:2016-11-22)

【目的】パーキンソン病は振戦・筋固縮・動作緩慢・姿勢反射障害の症状を呈し、上肢機能では巧緻性動作低下を生ずる場合が多い。しかし、上肢機能におけるリハビリテーション介入効果に関する報告は少ない。今回、パーキンソン病患者を対象とした上肢機能の変化を2~3週間における短期集中リハビリテーション入院前後で比較、検討したので報告する。【方法】対象はパーキンソン病患者21名(男性6名、女性15名、Hoehn&Yahr分類:stageⅠ2名stageⅡ4名stageⅢ12名stageⅣ3名、年齢:71.2±9.2歳、固縮・振戦症状優位側(以下優位側)は右手9名、左手12名)。短期集中リハビリテーション入院では、薬剤調整は行わず、理学療法・作業療法、必要に応じて言語療法を行った。作業療法では関節可動域訓練、筋力増強訓練、巧緻性動作訓練、協調性動作訓練を実施した。上肢機能評価は簡易上肢機能検査(Simple Test for Evaluating Hand Function 以下STEF)を使用した。短期集中リハビリテーション入院前後でのSTEF総得点・各項目所要時間の比較にWilcoxon検定を用いた。有意水準をp<0.05とした。【結果】短期集中リハビリテーション入院前後では優位側・非優位側ともにSTEF総得点に有意な改善がみられた(STEF総得点(平均±標準偏差)優位側:前77.7±18.2点 後83.3±16.8点 非優位側:前80.1±18.0点 後86.6±14.4点)。STEFの各項目別にみると、優位側では大球(項目1)・中球(項目2)・大直方(項目3)・中立方(項目4)・木円板(項目5)・小立方(項目6)・布(項目7)・金円板(項目8)で有意な改善を認めた。非優位側では中球(項目2)・大直方(項目3)・中立方(項目4)・木円板(項目5)・小立方(項目6)・布(項目7)・小球(項目9)・ピン(項目10)で有意な改善を認めた。優位側では小球(項目9)・ピン(項目10)、非優位側では大球(項目1)・金円板(項目8)で有意な改善を認めなかった。【まとめ】当院での短期集中リハビリテーション入院により上肢機能は改善した。優位側では粗大な運動項目は改善したが、巧緻性動作に関しては改善しにくい傾向にあった。【倫理的配慮,説明と同意】本研究の計画立案に際し、事前に所属施設の倫理審査員会の承認を得た(承認番号H25-0965)。また研究を実施に際し、対象者に研究について十分な説明を行い、同意を得た。製薬企業や医療機器メーカーから研究者へ提供される謝金や研究費、株式、サービス等は一切受けておらず、利益相反に関する開示事項はない。

- 著者

- 出口 芳樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.156, no.3, pp.171-177, 2021 (Released:2021-05-01)

- 参考文献数

- 16

開発候補品の臨床における中枢神経系の副作用予測のために,非臨床試験で用いられるIrwinの変法や機能観察総合評価法(FOB)は,肉眼的観察が中心で,観察者の観察能力に大きく依存する.そのため,観察者の適切な訓練や所見の目合わせが非常に重要であり,方法や判断基準についても統一的な見解を共有する必要がある.また,動物福祉への配慮やバイオ医薬品および抗がん薬の開発の増加などから安全性薬理評価を一般毒性試験に組み入れる機会が多くなっている.特に中枢神経系の評価は,比較的容易に,経時的に一般毒性試験に組み込むことが可能である.しかし,検出力を減じず,信頼性のあるデータが取得できるように試験をデザインする必要がある.このように医薬品開発において,信頼性の高い中枢神経系への影響を検出するためには,中枢神経系評価の技術レベルの向上および技術の継承が大切である.

1 0 0 0 OA 投影法から見るレジリエンスの多様性 回復への志向性という観点

- 著者

- 平野 真理 綾城 初穂 能登 眸 今泉 加奈江

- 出版者

- 日本質的心理学会

- 雑誌

- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.43-64, 2018 (Released:2021-04-12)

レジリエンスの個人差は,これまで主に自己評価式尺度による能力測定,あるいは,何らかの一義的な適応基準 (精神症状の有無等)によって判断されてきた。しかしながら,レジリエンス概念を通したより丁寧な支援と理解 を考えるならば,本人が意識せずに有しているレジリエンス能力や,個々人で異なる回復・適応状態の特徴を描き出せるような視点が必要であると考えられる。そこで本研究では,レジリエンスの個人差をより豊かに理解する新しい視座を得るために,投影法を用いて個人の非意識的な側面も含めた行動特徴を捉えることを試みた。18 ~30歳の男女1,000名に,12種類の落ち込み状況を示した刺激画を提示し,登場人物が立ち直れるためのアドバイスを回答してもらった。こうして得られた12,000の記述データについてカテゴリー分析を行った結果,最終的に14のレジリエンス概念が見出された。続いて,得られた概念を相互の関連から理論的に整理した結果,14のレジリエンス概念は“どのような種類のレジリエンス”(「復元」「受容」「転換」)を“どのような手だて”(「一人」「他者」「超越」)を通して目指すのかという「レジリエンス・オリエンテーション」の視座からまとめられることが明らかとなった。本研究は,これまでのレジリエンス研究における一元的な個人差理解を超える,多様なレジリエンス理解の枠組みを提供するものである。

1 0 0 0 OA 本邦における高アルミナ質耐火煉瓦製造技術の変遷

- 著者

- 浮洲 武彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本セラミックス協会

- 雑誌

- 窯業協會誌 (ISSN:00090255)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.753, pp.C347-C350, 1958-09-01 (Released:2010-04-30)

- 著者

- 大野 浩史 菊池 雅彦 久保田 尚 小嶋 文 加藤 哲平

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.2, pp.22-00064, 2023 (Released:2023-02-20)

- 参考文献数

- 10

東京一極集中緩和のため,地域との繋がりを構築する取り組みが重視されている.地域との繋がりの構築において注目される「関係人口」は,人々の地縁・血縁との関連があり,その地域との所縁がある住民意識を表す際に「故郷」がよく用いられる.しかし,「故郷」に対する住民意識の実態は十分には明らかになっていない.以上から本研究では,埼玉県在住者を対象にアンケート調査を実施し,居住履歴の分類から,「故郷」に関する意識,「故郷」のまちづくりへの参加意欲等を検証した. その結果,埼玉県で生まれ育った人々は,自身が生まれ育った埼玉県を「故郷」と意識する傾向があり,「明確な「故郷」を持たない」という人は少数であった.また,地方出身の1代目は現住所以外を「故郷」と意識し,まちづくりへの参加意欲が高い傾向が確認できた.

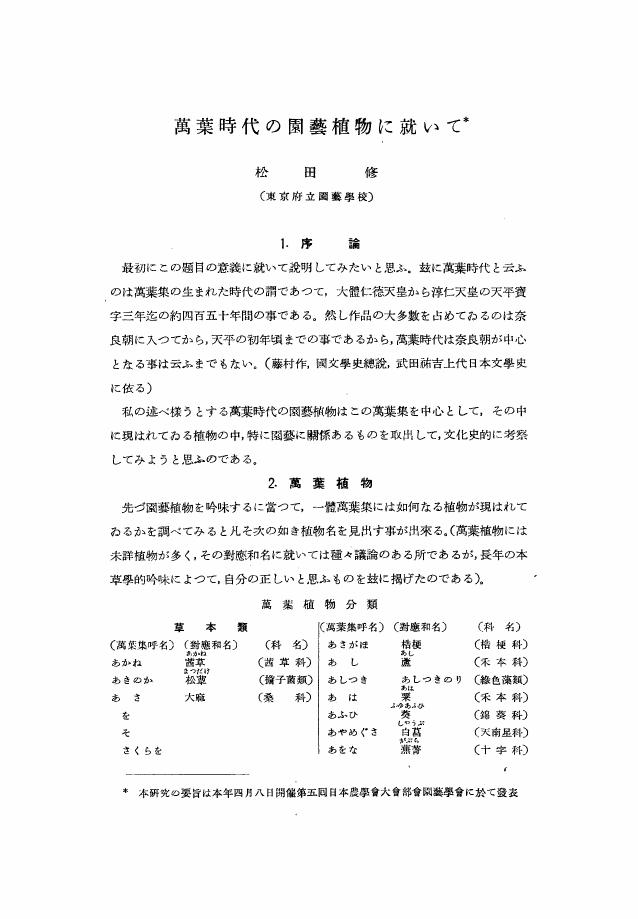

1 0 0 0 OA 萬葉時代の園藝植物に就いて

- 著者

- 松田 修

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.110-118, 1934 (Released:2007-05-31)

1 0 0 0 OA 日本唯一のアルミニウム製造工場 —膨大な電力を必要とするアルミナ製造・電解製錬—

- 著者

- 橋口 原 杉山 達彦 西森 勇貴

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.12, pp.788-791, 2009-12-01 (Released:2009-12-01)

- 参考文献数

- 5

本記事に「抄録」はありません。