- 著者

- 守田 航大 有馬 大地

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-00045, (Released:2022-03-16)

- 参考文献数

- 21

2020年8-9月に西部北太平洋日本沖合で漁獲されたサンマの消化管内容物を調べた。これまでの知見では,本種は主に冷水性のカイアシ類やオキアミ類といった大型動物プランクトンを捕食すると報告されていた。本研究ではウミタル類のほか,小型カイアシ類や暖水性の枝角類が消化管内容物に数的に優占していた。この要因としてサンマ標本が漁獲された海域において,これまで主要な餌とされていた大型動物プランクトンの分布が少なかった可能性が示唆された。

1 0 0 0 メティスとしての即興

- 著者

- 近藤 秀樹

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.13-24, 1998

L'improvisation est, selon V. Jankelevitch, l'adaptation instantanee aux "conjonctures". C'est-a-dire aux situations imprevues et changeantes. A ces circonstances soudaines et mouvantes, on ne peut repondre que sur-le-champ et a l'improviste, parce qu'on n'a pas le temps de prevoir. Pour parer a des evenements perilleux et se servir des hasards les plus fragiles, l'improvisation doit etre extemporanee et approximative. A cet egard, l'improvisation se compare avec la "metis", qu'etudient Detienne et Vernant. En grec ancien, le mot metis signifie l'intelligence rusee, le pouvoir de se tirer de situations changeantes et dangereuses par des jugements rapides et une attitude flexible. Donc, l'approximation et l'extemporaneite sont aussi les caracteres fondamentaux de la metis. Et l'improvisation et la metis se rejoignent en ce qu'elles saisissent toutes les deux le kaιros. c'est-a-dire l'occasion. Ce moment opportun, la metis et l'improvisation le decouvrent dans les conjonctures et en profitent avec rapidite. Or, l'occasion, qui est imprevisible et instantanee, condense en elle-meme l'irreversibilite du temps. C'est ainsi que la metis et l'improvisation sont deux techne qui s'affrontent au temps irreversible.

- 著者

- 岩城 覚久

- 出版者

- 神戸大学文学部芸術学研究室

- 雑誌

- 美学芸術学論集 (ISSN:18801943)

- 巻号頁・発行日

- no.5, 2009-03

1 0 0 0 OA 社会地区類型に着目した花粉症有病率の地域差

- 著者

- 村中 亮夫 中谷 友樹 埴淵 知哉

- 出版者

- 一般社団法人 地理情報システム学会

- 雑誌

- GIS-理論と応用 (ISSN:13405381)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.127-137, 2011-12-31 (Released:2019-02-28)

- 参考文献数

- 35

The aim of this paper is to examine regional differences in the prevalence of pollinosis by social area type in a geodemographics dataset by carrying out binomial logistic regression analysis on the 2002-2006 Japanese General Social Surveys (JGSS) data. The results indicate that people living in rural areas and working in the agriculture and forestry industries are less prone to contracting pollinosis, and people with a higher household income have a higher risk of contracting the disease compared to those with a lower household income. These findings are consistent with the hygiene hypothesis that sanitary environments impair normal development of immunity and increase the risk of contracting allergic diseases. This study also exemplifies the usefulness of geodemographics as a concise indicator of the local environment for explanatory analysis of environmental health risks of pollinosis.

1 0 0 0 チェルノブイリと黙示録

- 著者

- 原 卓也

- 出版者

- 集英社

- 雑誌

- すばる (ISSN:03876381)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.9, pp.p172-181, 1986-09

- 著者

- 内村 剛介

- 出版者

- 日本及日本人社

- 雑誌

- 日本及日本人 (ISSN:05461138)

- 巻号頁・発行日

- no.1583, pp.p90-97, 1986-07

1 0 0 0 ベイトソンの「変化の理論」について

- 著者

- 菊池 悌一郎

- 出版者

- ブリーフセラピー・ネットワーク・ジャパン

- 雑誌

- ブリーフセラピーネットワーカー (ISSN:21851530)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.30-36, 2011-03

1 0 0 0 OA 韓国大邱市の市場における Mook (ドングリ加工食品) の流通

- 著者

- 辻 稜三

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.374-384, 1985-08-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 1.非薬物療法の有効性と限界

- 著者

- 久代 登志男 梶原 長雄 上松瀬 勝男

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.1, pp.65-69, 1995-01-10 (Released:2008-06-12)

- 参考文献数

- 5

非薬物療法は降圧効果が明らかな減量,節酒,減塩,運動療法と,降圧効果はないが危険因子の改善となう禁酒,糖/脂質代謝異常の改善などがある.いずれも高血圧治療の目的達成の上で重要であるが,多くは生活習慣の変容が必要なため長期維持が困難な点が限界となる.非薬物療法と薬物療法は相補的なものであり,優劣を論じるのではなく個々の患者の病態と生活習慣に応じて最も実施可能な治療を選択し併用することが必要である.

- 著者

- 谷井 俊仁

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 公家と武家――その比較文明史的研究―― = Coutiers and Warriors: Comparative Historical Perspectives on Ruling Authority and Civilization (ISSN:09152822)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.152-160, 2004-01-30

- 著者

- 小西 正隆

- 出版者

- 社団法人 有機合成化学協会

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.11, pp.1043-1052, 1991

- 被引用文献数

- 2

以上概説したようにジイネン抗生物質は今までに想像されなかったジラジカル発生活性本体と共に, その活性化引き金部や, 逆にその歯止め役を担う部, さらにDNAの特定塩基対を認識して化合物を配位させる部を持ついわゆる自然の妙ともいうべき化合物である。<BR>この研究において特に重要な点はこれら化合物の発見が契機となって新しいラジカル発生構造やDNA配位構造, それらの機能の研究が著しく進歩したことである。例示のようにジイネン母核の合成は全合成的にも単純なモデル合成も短期間に多彩な展開を示し, 細胞毒性を持つ化合物が既に多種報告されている。しかしこれらの活性は未だ天然物に比較し数万分の1程度であり, この差が何に由来するかは今後の研究課題である。天然物のDNA配位部, 活性化の引き金部を導入することはその解明の一つと思われ, 実際にEPM, CLMのオリゴ糖部を結合したジイネン化合物の合成も報告されている。活性化の引き金についてはチオール, トリスルフィド, エポキサイド等を持つモデルも既に数種合成され, これらが天然物で予想された働きを示すことも証明されている。従ってこれらをいかに巧みに組み合わせるかが今後の方向であろう。<BR>この際立って強いジイネン化合物の細胞毒性は, 一方で正常細胞への副作用が問題となっている。このためモノクローナル抗体との複合体の研究が進められ, 既にCLMでは親化合物より優れた複合体も報告されている。市販ネオカルチノスタチンもスチレンマレイン酸アミド複合体の開発が進められている。しかし合成化学的にはこのクラス化合物の特色である特定DNA配位基と活性化の引き金部の研究に一層の期待をしたい。即ち癌細胞に多いDNA配列を認識する側鎖や癌細胞で働く起爆装置が工夫結合できれば今までよりはるかに優れた抗癌剤開発につながることは明らかである。この数年ジイネン化合物で作用機構との係わりにおいて展開された合成研究は, この化学的ターゲッテング抗癌剤が夢でないことを示している。

1 0 0 0 OA コロナウィルス修飾ウリジンRNAワクチン接種後に脳静脈洞血栓症を発症した1例

- 著者

- 岩上 貴幸 山田 創 小笠原 禎文 孫 宰賢

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- pp.cn-001656, (Released:2022-02-25)

- 参考文献数

- 18

症例は生来健康な全く既往のない31歳男性.コロナウィルス修飾ウリジンRNAワクチン(トジナメラン)接種翌日より頭痛および繰り返す嘔吐を認めた.接種4日後には左半身の痺れも自覚し,当院救急外来受診.MRIで脳静脈洞血栓症と診断し,抗凝固療法を開始した.治療開始後症状は徐々に改善を認め,フォローアップのMRIでは閉塞静脈洞の大部分で再開通を認めた.採血上明らかな血栓性素因はなく,コロナウィルスの感染も否定的であった.ワクチン接種24時間以内に発症した脳静脈洞血栓症の1例を経験したが,両者の因果関係については今後より大規模な症例の蓄積から判断を行う必要がある.

1 0 0 0 バイオ試料観察における液中AFMとQコントロール

- 著者

- 牛木 辰男 星 治

- 出版者

- 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学 = Journal of The Surface Science Society of Japan (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.11, pp.665-667, 2007-11-10

- 参考文献数

- 9

- 著者

- 福島 博

- 出版者

- 一般社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.3, pp.220-230, 2006

- 被引用文献数

- 5

2001年から2004年に島根県沿岸の水環境と魚介類さらに市販魚介類を対象として<I>Vibrio vulnificus</I>の検索を行った. 本菌は海水113件中77件 (6.81%) から≦10<SUP>5</SUP>MPN/Lと海泥125件中88件 (70.4%) から≦10<SUP>7</SUP>MPN/100g, 魚類46件中8件 (17.2%) から≦10<SUP>6</SUP>MPN/10g, 貝類156件中68件 (43.8%) から≦10<SUP>6</SUP>MPN/10gで分離され, 本菌は日本海沿岸の河口付近の汽水域に高率に分布し, そこに生息する魚介類も高率に汚染されていることが明らかにされた. また, アサリ, ハマグリ, アカガイ, カキ, ホタテなどの市販貝類91件中64件 (70.3%) から≦10<SUP>6</SUP>MPN/10gと冷凍エビ16件中7件 (43.7%) から<10<SUP>2</SUP>MPN/10g分離され, 市販魚介類と共に他の地域へ容易に運搬されることが明らかにされた. 分離菌株174株中139株 (79.9%) が11血清型に型別され, O4が最も多かった. 2004年に島根県の内陸部で血清型O12による感染症が発生し, 同一血清型が海水と海泥1件ずつと熊本県産アサリ3件から分離され, 日本海沿岸に分布する菌も本菌感染症の原因となる可能性が示唆されるが, 本菌は生鮮海産物の冷蔵輸送により容易に伝播されることから, 本菌感染症は本菌が分布する沿岸地域に関係なく発生することを示唆している.

1 0 0 0 OA 身体知という研究領域

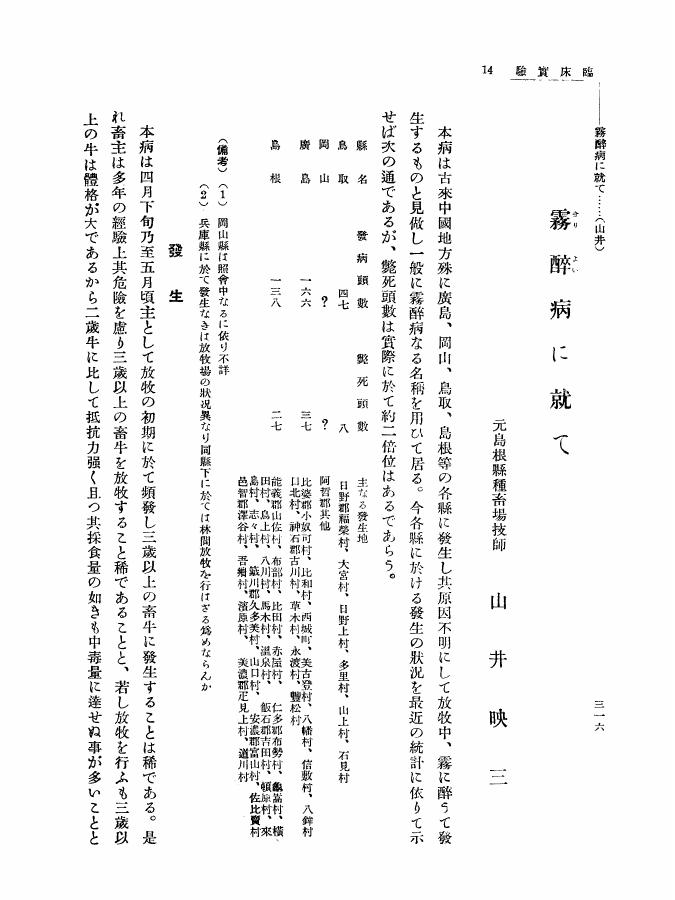

1 0 0 0 OA 霧醉病に就て

- 著者

- 山井 映三

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- 應用獸醫學雑誌 (ISSN:1883907X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.5, pp.316-322, 1939-05-20 (Released:2008-10-24)

1 0 0 0 有明アリーナの構造計画概要

- 著者

- 田部井 正樹 星野 正宏 阪田 真規 浜田 勇気

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.405-407, 2020

- 著者

- TAKENORI INOMATA JAEMYOUNG SUNG MASAHIRO NAKAMURA MASAO IWAGAMI YUICHI OKUMURA KENTA FUJIO YASUTSUGU AKASAKI KEIICHI FUJIMOTO AI YANAGAWA AKIE MIDORIKAWA-INOMATA KEN NAGINO ATSUKO EGUCHI HURRRAMHON SHOKIROVA JUN ZHU MARIA MIURA MIZU KUWAHARA KUNIHIKO HIROSAWA TIANXING HUANG YUKI MOROOKA AKIRA MURAKAMI

- 出版者

- The Juntendo Medical Society

- 雑誌

- 順天堂醫事雑誌 (ISSN:21879737)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.6, pp.519-529, 2021 (Released:2021-12-31)

- 参考文献数

- 67

- 被引用文献数

- 9

Society 5.0, a visionary human-centered societal model, fuels economic development and resolves long-standing social problems. The model establishes a technological foundation and social contract to integrate cyberspace into the physical (real) space fully. The medical infrastructure outlined by the model envisions a healthcare paradigm that revolves around preventative, lifelong patient- and population- centered care that functions seamlessly within one's daily life. In satisfying this goal, cross-hierarchical integrative data-driven biological research has received attention due to medical big data and artificial intelligence (AI) technologies, capable of highly accurate and rapid data analysis. However, the collection of big data has been a bottleneck, and the capability of AI analysis is not being utilized to its full potential. In solving this obstacle, we explore mobile health (mHealth) and multi-omics as two rich sources of medical big data. Additionally, we discuss the implications of cross-hierarchical integrative analysis that encompasses all levels of cellular function, from intracellular molecular dynamics to end-phenotypes. This is to understand ocular disease pathology and implement the pillars of P4 (predictive, personalized, preventative, participatory) medicine toward human-centered healthcare. Here, we discuss notable studies in utilizing mHealth to stratify subjective symptoms, presentations of dry eye disease, and employing multi-omics machine learning targeted at elucidating immunologic mechanisms of corneal allograft rejection and ocular inflammation. We also discuss the role of cross-hierarchical integrative data-driven research in promoting future-oriented healthcare envisioned by the Society 5.0 plan.