1 0 0 0 OA EXPERT の「知識」と「経験」「思考」モデル化の試行事例

- 著者

- 後藤 禎 安原 重人 吉本 毅 岡田 英之 Gotoh Tadashi Yasuhara Shigeto Yoshimoto Takeshi Okada Hideyuki

- 雑誌

- 人工知能学会研究会資料

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, 2019-11-22

- 著者

- 寺田 光宏 石垣 泰輔 尾崎 平 戸田 圭一

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B1(水工学)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.2, pp.I_1363-I_1368, 2019

<p> 近年,大雨による浸水被害が増加しており,大阪や東京等の都市部では,地下浸水が発生する可能性がある.浸水対策が十分でない場合,地下鉄に侵入した洪水が地下鉄のトンネルを通って広がることになる.本論文では,地下鉄利用者のための避難リードタイムを,排水システム,地上及び地下空間を含む数値モデルを用いて調査した.地下鉄における浸水被害者の数を数値的に推定し,地下鉄駅の脆弱性について議論した.その結果から,避難リードタイムと各駅の浸水に対する脆弱性が示された.これらの結果は,地下鉄事業者が避難計画を立てるために重要である.</p>

1 0 0 0 OA 天然毛歯ブラシと人工毛歯ブラシによる歯垢除去効果について

- 著者

- 新井 高 鈴木 賢 旗生 隆 横田 誠 長谷川 紘司 木下 四郎

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会

- 雑誌

- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.170-176, 1977-06-28 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3 2

Purpose of this study was to know the effect of natural and synthetic bristle toothbrushes on plaque removal.Two kinds of natural toothbrushes (animal bristle and pig bristle) and two kinds of synthetic toothbrushes (nylon bristle and rubber) were evaluated using Scrub brushing method. Twelve adults, 6 patients and 6 dentists, 6 males and 6 females, aged 19 to 42, volunteered for this study.Plaque score was calculated with the modified Volpe's method which Suzuki et al. reported before. Facial and lingual tooth surfaces of the six representative teeth (6/41|14/6) were scored, after disclosing the plaque with a 0.5% basic fuchsin.The average percentage of plaque removal on facial and lingual tooth surfaces were as follows.(1) 59.6±16.1% (nylon bristle) (2) 42.3±13.2% (pig bristle)(3) 39.8±14.7% (rubber) (4) 39.5±13.3% (animal bristle)There was a statistically significance at the 5 percent level of confidence between nylon bristle brush and the other three brushes.A similar trend was recognized on labial, lingual, medial and papillary tooth surfaces independently.The scores after brushing were evaluated, also.(The materials of animal bristles are of horse and badger hair.)

1 0 0 0 金ワイヤボンディング部の分離性に及ぼす接合後の熱処理の影響

- 著者

- 小野寺 正徳 須賀 唯知

- 出版者

- 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

- 雑誌

- エレクトロニクス実装学会誌 (ISSN:13439677)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.68-72, 2003

Cu合金薄板上のAgあっきに超音波熱圧着接合したAuワイヤについて, 接合後の熱処理がワイヤボンディング部の分離性に及ぼす影響を調査し, ワイヤの分離手法をCSPのパッケージング工程中に導入する位置について検討を行った。その結果, 接合温度が低いほど接合強度が小さくなり, 接合強度と接触面積とは直線関係にあることが明らかとなった。さらに, ワイヤボンディング後に熱処理を行うと, 接合強度は増加した後で飽和する傾向を示し, 比較的早い段階から接合部における分離性を妨げる方向に作用することが明らかとなった。以上得られた知見から, CSPのパッケージング工程においてはできるだけ低温でワイヤボンディングを行い, モールド成型後のポストキュア直前に基板を引きはがしてワイヤを分離させるプロセスが適していると考えられる。

1 0 0 0 OA 年少者向け英語読み物教材における文章の結束性 コンピューターツールによる分析に基づいて

- 著者

- 名畑目 真吾

- 出版者

- 日本読書学会

- 雑誌

- 読書科学 (ISSN:0387284X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3-4, pp.146-159, 2021-05-10 (Released:2021-05-26)

- 参考文献数

- 29

This study aims to investigate the cohesion features of material marked for young readers of English and to examine whether such features predict their readability. A total of 129 texts were collected from the material written for young readers of English. These texts varied in the levels of difficulty (readability) assigned by experts. The texts were analyzed using a computational tool, the Tool for the Automatic Analysis of Cohesion (Crossley et al., 2019), that produces over 150 indices related to text cohesion. Some indices were selected after controlling for correlations, normality, and multicollinearity, and were then used as predictors in the multiple regression analysis to estimate the readability level of the texts. The results demonstrated that the combination of indices in (a) verb overlap between adjacent two sentences, (b) semantic overlap between adjacent sentences, (c) the use of temporal connectives, and (d) the number of repeated content words accounted for 37% of the variance in readability. The difficulty level of the texts increased as they contained less verb overlap and semantic overlap between sentences, and showed less repetition of content words, but included more temporal connectives. These results have been discussed in the paper in light of the theories of discourse comprehension and characteristics of texts written for young readers. The study's findings provide theoretical implications for developing reading materials for young learners of English. The findings also highlight the importance of considering the multidimensional features of text cohesion as well as the developmental stages of targeted readers when evaluating text readability.

- 著者

- 勝又 理恵 鈴木 久美子 田中 利隆

- 出版者

- 静岡県母性衛生学会

- 雑誌

- 静岡県母性衛生学会誌 (ISSN:21863121)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.31-34, 2015

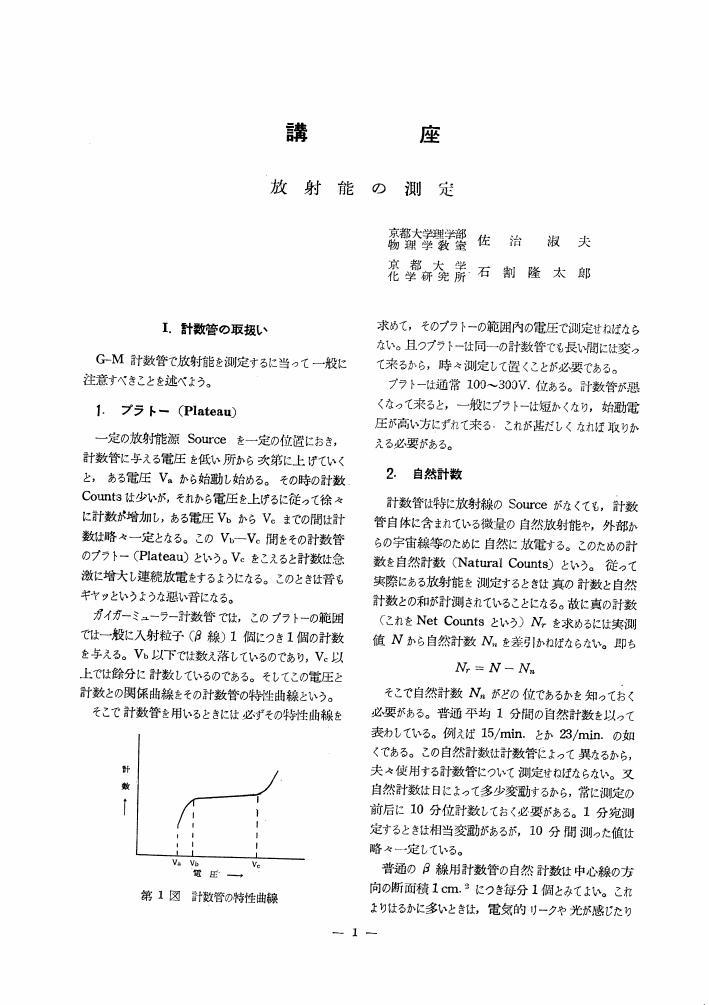

1 0 0 0 OA 放射能の測定

- 著者

- 佐治 淑夫 石割 隆太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.1-10, 1953-06-15 (Released:2010-07-21)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 IR 夫は私達家族の中に共に生きている

- 著者

- 松岡 和子

- 出版者

- 龍谷大学経済学会

- 雑誌

- 龍谷大学経済学論集 (ISSN:09183418)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, 2012-02-10

1 0 0 0 OA ライド型VRコンテンツを用いた視覚刺激の変化による体験への影響に関する研究

- 著者

- 沼崎 優介 兼松 祥央 遠藤 雅伸 近藤 邦雄 三上 浩司

- 雑誌

- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2019論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, pp.317-321, 2019-09-13

エンターテイメントコンテンツにおいて安全が確保されていることは重要である.VRコンテンツにおいてもVR酔い対策や体験者の安全な機器の範囲設置の確保がある.本研究では体性感覚刺激を視覚からの情報によって変化させられるという仮説を立てた.体験中に視覚提示する傾き量を実際の傾きよりも増減できる舟型システムを用いて実験を行った.結果として視覚から与える傾き量を増減させても違和感なく感じることが示唆された.これらの知見を活用することで,安全を担保しつつ実際よりも小さい傾きを与えても楽しめるエンターテイメントコンテンツの開発に寄与できると考えられる.

- 著者

- 山口 恭平 草鹿 仁

- 出版者

- 公益社団法人 自動車技術会

- 雑誌

- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.32-38, 2020 (Released:2020-01-24)

- 参考文献数

- 16

気体燃料と軽油による圧縮着火燃焼は低負荷域で気体燃料の未燃排出が増加し熱効率低下を招くことが課題である.本研究では燃焼室形状に着目し,数値熱流体計算コードKIVA-4と最適化手法である遺伝的アルゴリズムを連成した燃焼室形状の自動最適化プログラムにより未燃排出低減を可能にする燃焼室形状を明らかにした.

1 0 0 0 生産現場の要求を考慮した設備割付に関する一考察

1 0 0 0 OA Twitterにおけるセレンディピティのあるおすすめユーザの発見

- 著者

- 徐 哲林 周 娟 高田 秀志

- 雑誌

- 第81回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.1, pp.37-38, 2019-02-28

SNSツールとしてTwitterが国内外で広く使われている。利用者へのユーザ推薦に関する研究も多数存在している。利用者にとっては,満足度の高いセレンディピティのあるユーザを推薦されることが望まれている。しかし,Twitter公式サイトに表示されるおすすめユーザは,本人がフォローしているユーザと同じジャンルのユーザがほとんどであり,セレンディピティのあるユーザが表示されていない。そのため,本研究では,ユーザのツイートとリツイートの間に現れる興味の偏りに着目し,フォロー関係の中で,セレンディピティのあるユーザを発見する手法を提案する。

- 著者

- Olfa Dridi Gargouri Yasmine Ben Rouina Amir Ben Mansour Guido Flamini Bechir Ben Rouina Mohamed Bouaziz

- 出版者

- Japan Oil Chemists' Society

- 雑誌

- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.12, pp.1033-1044, 2016 (Released:2016-12-01)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 6 6

Aroma profile, oxidative stability and quality parameters of virgin olive oil from four cultivars (Chemlali, Chetoui, Koroneiki and Rjim), grown in Rjim Maatoug oasis in southern of Tunisia, were studied for the first time. The olive oil samples were obtained during maturation from a crop season (2012–2013). The results showed the quality parameters, i.e., free fatty acid, UV absorbance at 232 and 270 nm, increases during maturation exceeding the upper limit established by the IOOC norm. Chlorophyll and carotenoid pigments tended to decrease during ripening stages. The trend of oxidative stability, total phenols and Odiphenols exhibited a reduction of antioxidant activity at more advanced stages of maturity. The marks achieved showed that oil quality degradation is due to the great drought of climate: high temperature, high light intensity and low rainfall. Studied aroma profiles of cultivars were also influenced by severe climatic conditions. Twenty-four compounds were characterized, representing 94.8–99.8% of the total volatiles. In all samples, a strong decrease was observed in aldehydes compounds.

- 著者

- by Sumiko Miyajima

- 出版者

- Clevedon Printing Co.

- 巻号頁・発行日

- 1977

1 0 0 0 産業訓練 : 研修スタッフサポート誌

- 出版者

- 日本産業訓練協会

- 巻号頁・発行日

- vol.10(4), no.104, 1964-04

1 0 0 0 OA S状結腸膀胱瘻6例の検討

- 著者

- 吉田 良 高田 秀穂 中川 州幸 岩本 慈能 越路 みのり 川西 洋 吉岡 和彦 日置 紘士郎 松田 公志

- 出版者

- The Japan Society of Coloproctology

- 雑誌

- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.7, pp.611-616, 1995 (Released:2009-06-05)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

結腸膀胱瘻の成因は炎症性, 腫瘍性, 先天性, 外傷性, 医原性などによる二次性変化によるものがほとんどである. 本邦においても近年, 食生活の欧米化に伴い腸の炎症性疾患, とくにS状結腸憩室炎に起因するものが増加の傾向にある. われわれは, 過去5年間に経験したS状結腸膀胱瘻6例について若干の文献的考察を加え報告する. 症例は54歳から89歳までで, 性別は男性4例, 女性2例である. 原疾患はS状結腸癌3例, S状結腸憩室炎2例, 放射線性腸炎1例であり, 初発症状は糞尿, 気尿, 下腹部痛である. 術前検査では膀胱造影と膀胱鏡検査が瘻孔の証明に有用であった. 全例に手術を施行しS状結腸切除術が4例, 人工肛門造設術が2例であり, 膀胱に対しては膀胱部分切除術が2例, 膀胱全摘術尿路変更術が2例, 膀胱切除が不可能な2例に対しては尿管皮膚瘻術を施行した. 術後経過では, S状結腸癌の1例のみが原病死した.

1 0 0 0 畑作における緑肥利用の現状と問題点 (緑肥農業の可能性)

- 著者

- 辻 博之

- 出版者

- 養賢堂

- 雑誌

- 農業および園芸 (ISSN:03695247)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.1, pp.147-154, 2010-01

農業技術は古来より進歩を続け、さまざまな生産上の問題を克服してきた。畑作農業にあって古くから問題となってきたのは、地力の維持と増進の問題、病害虫や雑草害による収量の不安定、連作障害などである。緑肥作物はそれぞれの時代に直面した問題に対応するために輪作に導入されてきた。もっとも、緑肥作物などの輪作は問題の最終的な克服手段とはならず、他の技術(化学肥料、農薬、抵抗性品種等)の開発と普及までのつなぎや、それらとの組合せに使う技術といって良い。しかし、時代は移り変わっても、緑肥作物には常に新しい役割が与えられてきた。現在、緑肥作物に求められている役割は、現在の技術で克服しがたい生産上の諸問題や、最新技術が引き起こす副作用、地域が抱える社会的な状況に起因する諸問題の解決にあるといえる。本稿では、畑作やその周辺で使われる緑肥作物の利用の現状を概説するとともに、その問題点と展望を述べようと思う。

- 著者

- 中村 和正 若松 伸司 菅田 誠治 木村 富士男

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, pp.175, 2003

近年、光化学大気汚染の広域化が進行している。主要発生源から遠く離れた郊外地域に当たる福島県でもOx濃度の増加が90年代に入ってから著しく(図1)、2000年には22年ぶりとなる光化学スモッグ注意報が3回発令され、被害者数も104名に及んだ。本研究は関東地方及び福島県、山梨県におけるOxの空間的・時間的変動を明らかにすることを目的としている。解析方法は解析期間は1982_から_2001年で、福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県の大気環境常時監視測定局の時間値測定データ及びアメダス時間値観測データを用いた。解析結果。解析領域内におけるOx日最高値の上位5地点がすべて120ppbを超えた高濃度日に関東地方及び福島・山梨県内のどこでOx日最高値上位5地点が出現したのか、その頻度の経年解析を行ったところ、光化学大気汚染の広域化がさらに進行していることが分かった。特に90年代に入ってから、北関東でOx日最高値上位5位の出現頻度が増している。(図2)この要因の1つとして近年のNMHC/NOx比の低下が考えられる。NMHC/NOx比の低下は光化学反応を遅らせ、関東地方では夏季には海風の侵入に伴い、高濃度出現地域が内陸に移動することが多いため、最高濃度出現時刻が遅れることはより内陸に高濃度域が移ることを意味しており(Wakamatsu et al,1999)、高濃度日の日最高値上位5位の出現時刻も経年的に遅くなってきていることも確かめられた。(図3)また2000年には福島県でも日最高値上位5位が出現するようになった。