3 0 0 0 OA 大麦焼酎粕由来発酵大麦エキス(FBE)からのナイシン生産

- 著者

- 古田 吉史 丸岡 生行 中村 彰宏 大森 俊郎 園元 謙二

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会・日本醸造学会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.8, pp.579-586, 2009 (Released:2016-02-09)

- 参考文献数

- 27

焼酎製造の副産物である蒸留粕の有効活用は,依然として焼酎業界が抱える重要な課題の一つである。本稿では,焼酎蒸留粕の新規用途開発を目指して大麦焼酎粕から得られる上清液:醗酵大麦エキスFBEを乳酸菌の増殖培地素材として乳酸菌バクテリオシンの一種である抗菌物質ナイシンAを生産し,FBEの有効物質生産への応用及び大麦焼酎粕の高付加価値化の取組みについて概説していただいた。

3 0 0 0 OA 文化資源学の現状と課題

- 著者

- 木下 直之

- 出版者

- Japan Association for Cultural Economics

- 雑誌

- 文化経済学 (ISSN:13441442)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.5-13, 2004-09-30 (Released:2009-12-08)

3 0 0 0 OA 秋草俊一郎著『アメリカのナボコフ─塗りかえられた自画像』

- 著者

- 諫早 勇一

- 出版者

- 日本ロシア文学会

- 雑誌

- ロシア語ロシア文学研究 (ISSN:03873277)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.47-53, 2019-10-15 (Released:2019-12-25)

3 0 0 0 OA 防食技術研究討論会 第3部門 電気防食

- 著者

- 重野 隼太

- 出版者

- 社団法人 腐食防食協会

- 雑誌

- 防蝕技術 (ISSN:00109355)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.187-193, 1958-07-15 (Released:2009-11-25)

3 0 0 0 OA 選好の進化による性別役割分業の変動分析:

- 著者

- 毛塚 和宏

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.290-304, 2017 (Released:2018-03-27)

- 参考文献数

- 19

本論文では,社会規範の研究において選好の進化によるアプローチが有効である可能性を,具体的な問題に当てはめた分析を通して示す.まず,本論文で用いる分析枠組みを提示する.次に,性別役割分業を題材として,選好の進化による分析例を示す.分析では,C. Hakimの選好理論(Hakim 2000)を,Breen and Cooke(2005)によるモデルをベースとして分析を行う.結果は男女の賃金格差が縮小し,家事・育児のコストが少ない場合に,男性側の選好の変動によって,共働きする夫婦が存在する結果となった.以上の分析結果から社会規範の分析に選好の進化が次の2点で貢献することを示唆する.1点目は意思決定と複製(普及)のメカニズムを別々に扱うことができること,2点目は選好の変動を扱うことができることである.

3 0 0 0 OA ランダムフォレストを用いた法令用語の校正

- 著者

- 山腰 貴大 小川 泰弘 駒水 孝裕 外山 勝彦

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.H-J53_1-14, 2020-01-01 (Released:2020-01-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 3

We propose a method that assists legislation drafters in finding inappropriate use of Japanese legal terms and their corrections from Japanese statutory sentences. In particular, we focus on sets of similar legal terms whose usages are strictly defined in legislation drafting rules that have been established over the years. In this paper, we first define input and output of legal term correction task. We regard it as a special case of sentence completion test with multiple choices. Next, we describe a legal term correction method for Japanese statutory sentences. Our method predicts suitable legal terms using Random Forest classifiers. The classifiers in our method use adjacent words to a target legal term as input features, and are optimized in various parameters including the number of adjacent words to be used for each legal term set. We conduct an experiment using actual statutory sentences from 3,983 existing acts and cabinet orders that consist of approximately 47M words in total. As for legal term sets, we pick 27 sets from legislation drafting manuals. The experimental result shows that our method outperformed existing modern word prediction methods using neural language models and that each Random Forest classifier utilizes characteristics of its corresponding legal term set.

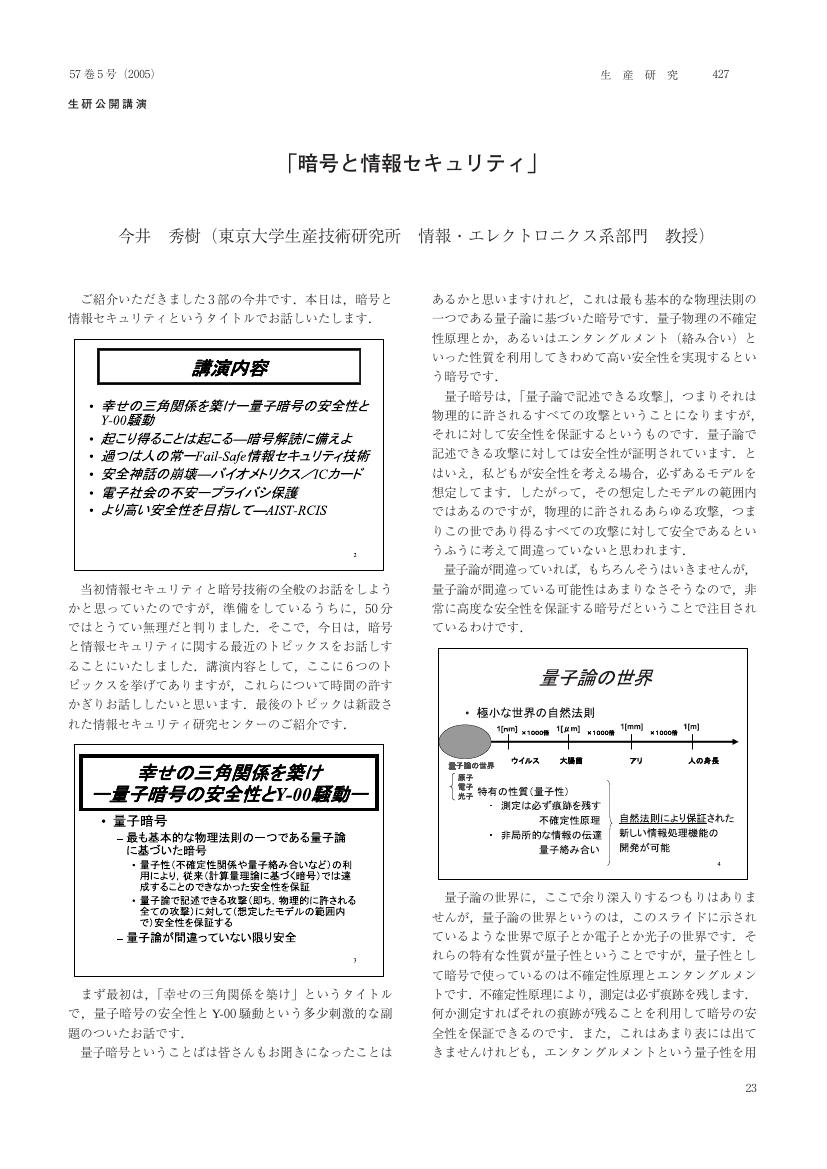

3 0 0 0 OA 「暗号と情報セキュリティ」

- 著者

- 今井 秀樹

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5, pp.427-440, 2005 (Released:2006-11-02)

3 0 0 0 OA 減塩醤油の開発について

- 著者

- 奥原 章

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.3, pp.149-152, 1987-03-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 18

低塩化された醤油がJASで「うす塩しょうゆ」などと呼ばれるようになって7年, ようやくその市場が定着しつつある。この原動力となった減塩醤油もキッコーマンが病者用醤油として種々検討を重ね市販してから, かれこれ20年を経たと言われている。今日では単に病者用としてではなく一般用としてもその地盤が固定化しつつあるように見られている, この開発に当ってのうら話などを被露していただいた。

3 0 0 0 OA 自然の豊かさって何だろう?

- 著者

- サイエンスウィンドウ編集部

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.1-40, 2018-04-01 (Released:2018-05-09)

サイエンスウィンドウ2018春号の冊子体一式(PDF版)およびHTML版は下記のURLで閲覧できます。 https://sciencewindow.jst.go.jp/backnumbers/detail/94 目次 【特集】 自然の豊かさって何だろう? p.06 人間と自然が共存する里山に新たな価値を見出す(鷲谷いづみ 中央大学理工学部) p.10 コウノトリが舞う里のエコバレー構想~人と自然が共生するまちづくり(兵庫県豊岡市) p.12 遊んで学ぶ自然と多様性(井上満 日本シェアリングネイチャー協会) p.16 海とともに生きる~柏島で「里海」づくりの挑戦(神田優 黒潮実感センター) p.20 地域の固有性に育まれる生物多様性(五箇公一 国立環境研究所 生態リスク評価・対策研究室) p.24 生物多様性の基礎知識 Q&A 【連載】 p.02 かくれてるカモ?:ニホンアマガエル p.26 空からジオ:八峰白神ジオパーク/秋田県 p.28 動物たちのないしょの話:ライオン(群馬サファリパーク) p.30 タイムワープ夢飛翔:生物多様性/躍進と絶滅を繰り返して p.32 自然観察法のイロハのイ:「チバニアン」の地層に刻まれた地球の歴史を観察しよう p.34 科学写真の言霊:レイチェル・カーソンの言葉より p.36 発見!くらしの中の科学:モノが届くしくみ ー今と昔ではどのように違うの?ー p.40 空からジオ:解説 p.38 「サイエンスウィンドウ」の12 年の歩みを顧みて(室伏きみ子 サイエンスウィンドウ委員会)

- 著者

- Sakiko Orui Sakaguchi Hiroshi Ueda

- 出版者

- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology

- 雑誌

- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.4, pp.173-179, 2018-11-21 (Released:2018-11-14)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 6

Pseudodiaptomus inopinus, a common estuarine calanoid copepod in the Northwest Pacific, has been suggested to be a species complex. The population of the mainland of Japan consists of two allopatric forms that are distinguishable by the length of the posterior processes of the genital operculum; the forms with short and long processes are tentatively called SP- and LP-forms, respectively. We analyzed the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene and the nuclear ribosomal internal transcribed spacer 1 (ITS1) gene of 34 individuals (12 SP- and 22 LP-forms) collected from various localities. The genetic differences between the two forms were 12–15% for COI and 7–10% for ITS1. They were clearly separated into different clades in both COI and ITS1 trees. These results confirmed that the two forms belong to different species. The SP-form is a distinct species because the shape of the genital operculum of P. inopinus s. str. has long posterior processes as in the LP-form. Pseudodiaptomus japonicus Kikuchi, 1928, which is the SP-form and was once synonymized with P. inopinus, is revived. The genetic comparison using available sequence data indicates that Pseudodiaptomus koreanus Soh et al., 2012 is the same species as P. japonicus.

3 0 0 0 OA 嘘をつくことに対する認識尺度の作成

- 著者

- 太幡 直也

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.91.18237, (Released:2020-01-20)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 2

The items of the Cognition of Lying Scale were developed based on the expectancy–value theory in terms of expectancy and the value of telling lies. A factor analysis of undergraduates’ responses indicated three factors: Cognition of negative aspects of lying (7 items), Cognition of the potential for lying well (4 items), and Cognition of the genetic determination for lying well (3 items). Studies 1 and 2 confirmed that the Cognition of Lying Scale is reliable and has construct validity. The relationships between the factors and the number of lies told on the previous day were examined in Study 3, which indicated that Cognition of negative aspects of lying was negatively correlated with the number of lies told on the previous day.

3 0 0 0 OA 新聞事業の発展過程からみた空間組織の変容

- 著者

- 山根 拓

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.23-44, 1989-02-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 1

Modern newspapers, introduced into Japan in the 1870's, have diffused as one of the modern cultural elements throughout the country. From the human geographical aspect of modern newspapers, some geographers have remarked on the interaction between the newspaper system of publication places and circulation areas, and the central place system (Dickinson, R. E., 1947; Blotevogel, H. H., 1984 etc.). On the supposition that their ideas are also valid in the Japanese case, we can clarify the reformation process of modern spatial organization in Japan using the newspaper business as an indicator. This paper is composed of two sections. In the first section, the locational development process of newspaper publication is analyzed by comparison with the development process of the Japanese urban system. We examine the changing process of newspaper circulation spatial structure in the second section. In this case, our attention is directed to the core-periphery problem in newspaper circulation.The following results were obtained in this inquiry:First, we can find that there was a downward diffusional process of newspaper companies from the prefectural seats to the local centers. The concentration of political and economic functions and population had caused the prior location of newspaper companies in the prefectural seats. Until the 1930's, the number of newspapers had increased and publication places had diffused to the lower ranking centers. However, the distributional pattern wasn't uniform. Newspaper publication was concentrated in the Tokaido and Sanyodo regions, Nagano Prefecture, and Niigata Prefecture. On the prefectural scale, most of the newspapers were published at the prefectural seats. On a national scale, the capital of Japan, Tokyo, was the largest center of newspaper concentration. These situations at prefectural and national scales are explained by the importance of political functions concerning the location of newspapers. On the other hand, local community papers developed in some regions, for example in Nagano Prefecture. These contributed to the diffusion of newspapers in the lowest-class regions. However, in the 1940's many companies were integrated at the prefectural level under a national policy. So, the prefectural seats formed a monopoly of newspaper publication within each prefecture.Second, there are some findings as to the sales wars between metropolitan newspapers and local papers in the regional markets. The metropolitan newspapers were established in Osaka or Tokyo and expanded their substantial circulation area to peripheral regions with the times. The share of metropolitan papers had been relatively high in regional markets at the time when newspapers were first introduced into Japan. However, the growth of local papers supported by local political parties gave the dominant position to the local papers in many prefectures. Some metropolitan papers had been circulated at provincial or sub-national scale since the 1890's. The frontiers of metropolitan papers advanced along the railway routes extending from Tokyo toward peripheral regions. But the share of these papers was dominant merely in the neighborhood area of publication place. From 1900 to the 1910's, these papers gained the priorities of market share in the Kanto Region or Kinki Region. It was in about 1940 that the national newspapers appeared with regard to their share in the regional markets. The formation of“national newspapers”implies the cultural centralization of Japan. However in the national newspaper integration process, “provincial”papers, which had priority of share in the provincial regions beyond their prefecture of publication, had grown in two regional metropolitan cities: Nagoya and Fukuoka. Nagoya and Fukuoka became secondary centers of newspaper publication. The provincial papers formed cultural subregions in the modern spatial organization process.

- 著者

- 小林 憲弘 小坂 浩司 浅見 真理 中川 慎也 木下 輝昭 高木 総吉 中島 孝江 古川 浩司 中村 弘揮 工藤 清惣 粕谷 智浩 土屋 かおり 寺中 郁夫 若月 紀代子 加登 優樹 小関 栄一郎 井上 智 村上 真一 金田 智 関 桂子 北本 靖子 堀池 秀樹 米久保 淳 清水 尚登 髙原 玲華 齊藤 香織 五十嵐 良明

- 出版者

- 公益社団法人 日本水環境学会

- 雑誌

- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.6, pp.223-233, 2017 (Released:2017-11-10)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2 1

水道水中の臭素酸イオン (BrO3-) を既存の告示法よりも高精度かつ迅速・簡便に分析するために, LC/MS/MSによる測定方法を検討し, 臭素酸イオンを高感度に検出でき, さらに水道水中に含まれる他の陰イオンを良好に分離可能な測定条件を確立した。さらに, 本研究で確立した測定条件が全国の水道水に適用できるかどうかを検証するために, 水道事業体等の23機関において水道水に臭素酸イオンを基準値 (0.01 mg L-1) およびその1/10 (0.001 mg L-1) となるように添加した試料を調製し, 各機関で最適化した様々な測定条件で試験を行った。その結果, いずれの機関においても厚生労働省が示している「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」の真度, 併行精度および室内精度の目標を満たしたことから, 本分析法は水道水中の臭素酸イオンを基準値の1/10 (0.001 mg L-1) まで高精度に分析可能であると評価した。

3 0 0 0 OA スタンリ・モリスンの書体開発態度 : タイムズ・ニュー・ローマンを例として

- 著者

- 小野 英志

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.1-10, 1998-05-31 (Released:2017-07-21)

- 参考文献数

- 58

スタンリ・モリスンは, ゴランツ書店の斬新なブック・ジャケットによって知られるデザイナーあるいはアート・ディレクターであると同時に, 印刷・出版の歴史に関する深い学殖を備えた研究者でもある。1932年に発表され, 現在では最もポピュラーなローマン書体とも見做すことのできるタイムズ・ニュー・ローマンの開発経緯を例として, 彼の書体開発態度を, その著作を通じて検討した。その結果, 書体開発における彼の態度は, ブック・ジャケットのデザインのような場合とは異なり, たいへん慎重かつ保守的であり, そのことがまた彼の書体観ないし書体史観の反映であることが了解された。モリスンにおいてこうした態度を支えているものは, 文字の歴史に関する該博な知識と, それが差し示す書体の正統的形態を尊重する姿勢である。

3 0 0 0 OA 第4級アンモニウム塩をもつ新規抗菌性シランカップリング剤の口腔微生物に対する抗菌活性

- 著者

- 三宅 香 熊田 秀文 二瓶 智太郎 大橋 桂 清水 統太 好野 則夫 浜田 信城 寺中 敏夫

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

- 雑誌

- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.461-467, 2013-10-31 (Released:2017-04-28)

目的:超高齢社会への進展に伴い,高齢者の口腔粘膜疾患の予防および治療法が重要視されている.そのなかでも高齢者に増加傾向のある口腔カンジダ症は,基礎疾患や免疫不全の患者における誤嚥性肺炎の誘発率が高く,直接死につながる疾患として歯科領域の急務の対策課題である.そこでわれわれは,義歯などの技工物表面に発症するカンジダ症を含む口腔感染症の予防および治療対策として,材料表面への抗菌性の付与を目的とした第4級アンモニウム塩の構造を有する新規の抗菌性シランカップリング剤N-allyl-N-decyl-N-methyl-N-trimethoxysilylpropylammonium iodide(10-I)を開発した.本研究では,口腔常在微生物のカンジダ菌,歯周病原細菌および齲蝕病原細菌を含む8菌株を供試し,10-Iの最小発育阻止濃度(MIC)測定および10-I塗布材料表面の接触型抗菌活性を測定して,その有用性を評価した.材料と方法:BHI-yeast寒天培地および血液寒天培地に10-Iの濃度が100,200,400,600ppmおよび800ppmになるよう加え,各供試菌懸濁液10μlを播種し,好気性菌は37℃,24時間,嫌気性菌は37℃,72時間培養し,コロニー発育が観察されなかった培地の最小化合物濃度をMIC値とした.次いで1.1×104,1.1×105,6.2×107CFU/mlに調製したCandida albicansを4ml,10-Iで表面改質したガラス板を1枚ずつ加え,一定振盪下で37℃,24時間好気的に培養した.培養後,各ウェルの生菌数を計測し,対照ウェルの菌数と実験ウェルの菌数の割合を比較して減少率を求め,抗菌活性とした.結果:MIC測定では,Actinomyces viscosus, Fusobacterium nucleatum, Lactobacillus casei, Porphyromonas gingivalisおよびPrevotella intermediaの5菌株に対してはおのおの200ppm,一方,C. albicans, Staphylococcus aureusおよびStreptococcus mutansは400ppmであった.また,C. albicansに対する10-I処理面の接触型抗菌活性測定では,10-I処理面の生菌数の減少率は1.1×104CFU/mlでは92.5%であり,明らかな減少傾向が認められた.結論:以上の結果より,10-Iは供試したすべての口腔細菌およびカンジダ菌に対して抗菌活性を示したことから,10-Iによる表面処理は,高齢者や免疫機能低下者などにみられる口腔固有の菌が起因となる歯科疾患のみならず,誤嚥性肺炎などの全身疾患の併発の抑制,あるいは予防につながると考えられ,有効な手段であることが示唆された.

- 著者

- 亘理 陽一

- 出版者

- 中部地区英語教育学会

- 雑誌

- 中部地区英語教育学会紀要 (ISSN:03866548)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.289-296, 2016-01-31 (Released:2018-01-31)

3 0 0 0 OA 学会への期待

- 著者

- 上蓑 義朋

- 出版者

- 日本保健物理学会

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.203-204, 2019-12-27 (Released:2020-01-31)

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA リフィル制度の取組みに向けたわが国の課題

- 著者

- 赤羽 優燿 能城 裕希 櫻井 浩子 益山 光一

- 出版者

- 一般社団法人 レギュラトリーサイエンス学会

- 雑誌

- レギュラトリーサイエンス学会誌 (ISSN:21857113)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.69-78, 2019 (Released:2019-05-31)

- 参考文献数

- 18

わが国において導入が検討されているリフィル制度が臨床現場で定着するためには, その前提となる一定の長期処方が実施されている必要がある. 本稿では比較的長期に処方がされていると考えられる高血圧患者において, 現在の通院頻度を調査することで, 長期処方の実態を明らかにすることを目的とした. また, リフィル制度に関する患者の期待を調査する目的で, 患者の通院負担についても調査を行い, 今後の課題について検討した. 保険薬局チェーン店において2017年5月の6日間に来局した患者のうち, 有している疾患が高血圧症のみで, コントロール良好な降圧薬を1~2剤服用する患者を対象 (n=172) に, 現在の通院頻度と患者の希望する通院頻度や血圧の自己管理についての基礎データを収集した. 調査の結果, 79.7% (n=137) が1カ月に1回通院していることがわかった. 全体の4人に1人が頻度を減らしたいと考えており, その理由として 「血圧が安定しているから」 と回答した人は半数を超えていた. また90.7% (n=156) の患者は血圧計を所持しているが, 毎日測定しているのは32.0% (n=55) であった. 服薬アドヒアランスについて年齢との比較分析を行った結果, 66歳以上では飲み忘れがない人が有意に少なかった. 本調査により安定な高血圧患者において, リフィル処方の対象となる長期処方は少ないことが明らかとなった. 患者の負担を軽減し, 適切な長期処方治療を実施するためには, 薬剤師には患者に服薬の重要性を指導し, 家庭血圧の管理とともに自己管理をサポートすることが期待される.

3 0 0 0 OA 統計的推測理論の現状

- 著者

- 久保川 達也 江口 真透 竹村 彰通 小西 貞則

- 出版者

- 一般社団法人 日本統計学会

- 雑誌

- 日本統計学会誌 (ISSN:03895602)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.257-312, 1993 (Released:2009-09-30)

- 参考文献数

- 511

統計的推測理論は多方面にわたって発展しているが,ここではこの発展を,決定論的観点からの推定論,微分幾何的アプローチによる漸近理論,検定論,プートストラップ法,の4つのトピックにわけそれぞれのトピックに章をあてて概観する.全体の内容を調整した後,第1章を久保川,第2章を江口,第3章を竹村,第4章を小西がそれぞれ執筆した.トピックごとに文献もかなり明確にわかれるため,参考文献も各章ごとに与えてある.統計的推測理論のような大きな分野の発展を概観する際には,その中で何が重要な発展であるかなどについてさまざまな観点がありえる.ここでの概観も,それぞれの執筆者の観点にある程度引き寄せた概観となっていることをお断りしておきたい.

3 0 0 0 OA シトクロムcの多量体形成に関する理論的研究

- 著者

- 根木 秀佳 吉田 紀生 廣田 俊 東 雅大

- 出版者

- 日本コンピュータ化学会

- 雑誌

- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.8-13, 2018 (Released:2018-03-23)

- 参考文献数

- 13

シトクロムcは,ミトコンドリア内の呼吸に関わる反応において電子を伝達する役割を担うヘムタンパク質である.シトクロムcは,互いのC末端ヘリックスを交換するドメインスワッピングにより多量体を形成し,電子伝達の機能を失うことが知られているが,多量体形成のメカニズムは未だはっきりしていない.この多量体形成メカニズムの解明を目指して,我々は分子動力学シミュレーションと液体の積分方程式理論を用いてシトクロムcの単量体と二量体の熱力学安定性の解析を行ってきた.本稿では,これまでの研究成果について紹介する.