- 著者

- 小澤 実

- 出版者

- 化学史学会

- 雑誌

- 化学史研究 (ISSN:03869512)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.225-229, 2008-12-20 (Released:2010-08-18)

通巻第125号

- 著者

- 小玉 彰広 唐沢 好男

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会総合大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.1, pp."S-41"-"S-42", 2015-02-24

1 0 0 0 3Dオブジェクトのためのアノテーション共有システム

- 著者

- 今江 健悟 林原 尚浩

- 雑誌

- 研究報告コンピュータセキュリティ(CSEC)

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.21, pp.1-7, 2015-02-26

画像や動画のようなコンテンツは Web 上で無数に共有され,検索エンジンなどを用いて必要とするものを容易に探し出すことができる.3D プリンタの普及により,3D オブジェクトも同様に共有される事が予想される.しかし,画像や動画と違い,3D オブジェクトは見ている視点位置により,見え方が大きく変わる問題がある.そのため,見ている視点を考慮した情報の付加が 3D オブジェクトの共有には必須である.本研究では,3D オブジェクトを共有することで,今までの共有空間にはなかったカメラの視点というものに着目し,カメラの視点と他の情報を紐付ける 3D オブジェクトのアノテーション共有システムの提案とプロトタイプの実装を行う.また,Pub/Sub モデルを用いたカメラの視点を同期する機構の実装も行なっている.Many pictures and videos have been shared on the Web. Those are possible to easily find what you need by using a search engine. The spread of 3D printer, 3D objects are also expected to be shared in the same manner. However, unlike pictures and videos, 3D objects have a problem that the appearance changes by rotation and zoom operations. So that, the addition of annotations considering the viewpoint position is required for shared 3D objects. We focus on those of 3D objects with camera viewpoints in this work and propose a prototype implementation of the annotation sharing system of 3D objects. We also implement the synchronization mechanism for 3D objects based on Publish/Subscribe model.

- 著者

- 平尾 大樹 彌冨 仁

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会総合大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.2, 2015-02-24

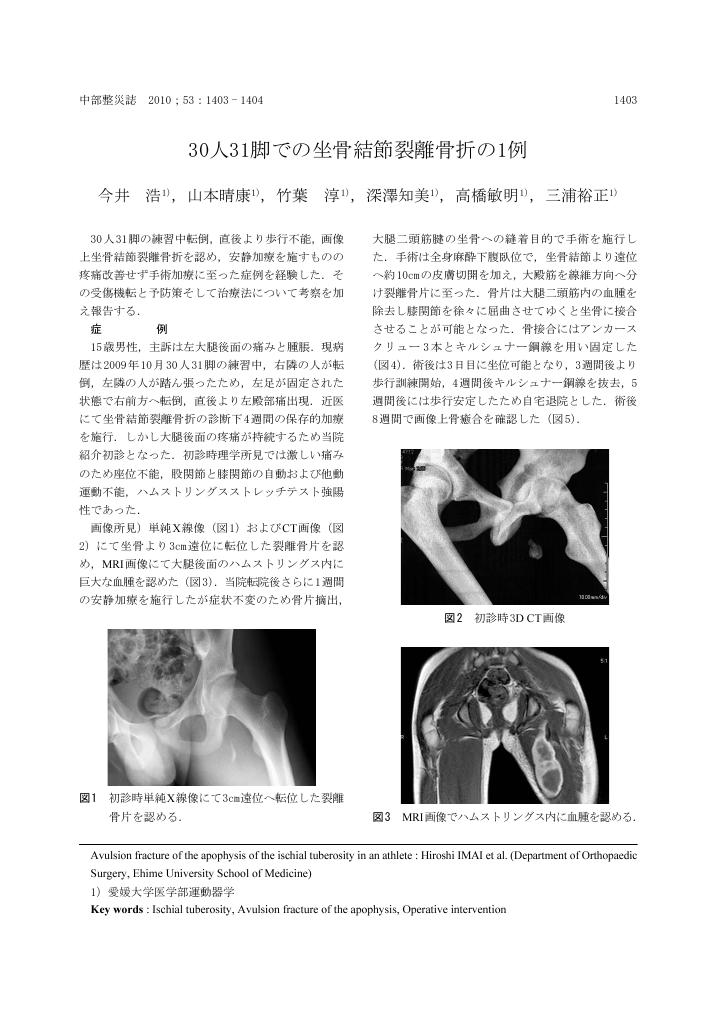

1 0 0 0 30人31脚での坐骨結節裂離骨折の1例

- 著者

- 今井 浩 山本 晴康 竹葉 淳 深澤 知美 高橋 敏明 三浦 裕正

- 出版者

- 中部日本整形外科災害外科学会

- 雑誌

- 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 (ISSN:00089443)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.6, pp.1403-1404, 2010 (Released:2010-12-21)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA レスキューロボットコンテストを通じた情報系エンジニア育成の教育効果

- 著者

- 福田 忠生 瀬島 吉裕 小武内 清貴 山内 仁 松井 俊樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本工学教育協会

- 雑誌

- 工学教育 (ISSN:13412167)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.5, pp.5_87-5_92, 2015 (Released:2015-10-09)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

Project-based learning (PBL) is effective for teaching students about the engineering design process, as it leads to higher educational effectiveness among lower-grade students. In this paper, we introduced an original PBL program that involved the use of an autonomous mobile robot in a rescue robot contest, and we assessed its educational effectiveness among several categories of students who participated in the contest. The results demonstrated that essential abilities for information engineering could be acquired by participating in the contest, and both the PBL program and contest provided a good educational environment for lower-grade students.

1 0 0 0 OA 地域のアニメフェスタにおける科学イベントを舞台とした越境的な学びと遊びの緩やかなデザイン

- 著者

- 渡辺 謙仁

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会 第31回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.927-928, 2015-09-14

普段自己が属する社会的文脈から別の文脈へ越境し,普段は学ぶことのない知識を得たり ,常識だと思い込んでいたことが相対化され新たな気づきを得たり,遊びの中で楽しみながら学んだりすること等は,非公式学習の意義だろう。そこで本研究では,北海道洞爺湖町の地域住民が手作りで運営している 「TOYAKOマンガ・アニメフェスタ」において ,越境的な学びと遊びをデザインした科学実験教室と天体観望会を企画した(天体観望会は雨で中止)。これらのイベントは,準備段階も含めて様々なアクターが越境的な学びと遊びを経験できるように仕掛けられていたものの,事前に完全設計されていたのではなく ,即興的でアドホックな学びと遊びにも開かれていた。

1 0 0 0 "Super-Vision"を病むこと

- 著者

- 東畑 開人

- 出版者

- 日本心理臨床学会

- 雑誌

- 心理臨床学研究 (ISSN:02891921)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.4-15, 2011-04

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 IBM事件東京高裁判決の検討[2015.3.25]

- 著者

- 太田 洋

- 出版者

- 税務研究会

- 雑誌

- International taxation (ISSN:02890054)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.9, pp.80-101, 2015-09

1 0 0 0 明治文語と漢文訓読

- 著者

- 岡本 勲

- 出版者

- 訓点語学会

- 雑誌

- 訓点語と訓点資料 (ISSN:04546652)

- 巻号頁・発行日

- no.90, pp.p35-47, 1993-01

- 著者

- 山本 利一 鳩貝 拓也 弘中 一誠 佐藤 正直

- 出版者

- 日本教育情報学会

- 雑誌

- 教育情報研究 (ISSN:09126732)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.21-29, 2014

本稿は,小学校におけるコンピュータによるプログラム学習を推進するために,プログラミング言語のScratchとそれらの制御対象物であるレゴエデュケーションWeDoを活用して,基本的な知識と技能を習得する指導過程を検討した.授業実践の結果,小学4年生の児童は,プログラムの基本的な知識と技能を習得し,プログラム作成の課題をクリアすることができた.また,これらの学習を通して,プログラムに関する興味・関心が高まった.

1 0 0 0 カントにおける「クルークハイト」について(丸岡松雄教授追悼号)

- 著者

- 西村 稔

- 出版者

- 岡山大学

- 雑誌

- 岡山大學法學會雜誌 (ISSN:03863050)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.287-337, 1995-12

- 著者

- 高岡 智子

- 出版者

- 神戸大学表現文化研究会

- 雑誌

- 表現文化研究 (ISSN:13468103)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.185-197, 2011-03-14

- 著者

- 小林 祐喜 島崎 秀昭 荻久保 佳伸 溝口 健二 相原 威 塚田 稔

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. NC, ニューロコンピューティング (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.686, pp.31-36, 2000-03-15

- 被引用文献数

- 1 1

近年、軸索を逆伝搬する発火活動が報告されており、海馬における学習則を考える場合、入力同士の同時性以外に入力と軸索を逆伝搬する発火活動(出力逆伝搬)の同時性も考慮する必要がある。そこで本研究は、電気刺激をCA1野へのびるshaffer側枝と出力層であるstratum oriensに刺入し、その入力と出力逆伝搬の位相をτ=0ms, ±5ms, ±10ms, ±20ms, ±25mS, ±50ms, ±100ms, ±500ms, 1000msと変化させたときのLTP(長期増強), LTD(長期抑圧)の空間分布を光計測法を用いて計測した。結果としてLTP, LTDは位相差に依存して空間的に異なった分布として引き起こされることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA Wrightの方程式(函数方程式とその応用)

- 著者

- 加藤 順二

- 出版者

- 京都大学数理解析研究所

- 雑誌

- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)

- 巻号頁・発行日

- vol.499, pp.100-110, 1983-09

1 0 0 0 OA 93.辛味の受容体VR1は舌乳頭に局在する

- 著者

- 石田 雄介 村上 信五

- 出版者

- 日本口腔・咽頭科学会

- 雑誌

- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.127-127, 2002-08-10 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 1

- 著者

- Tsuyoshi Nishiguchi Takashi Akasaka

- 出版者

- 日本循環器学会

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-15-1049, (Released:2015-10-13)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1 1

The Annual Congress of the European Society of Cardiology (ESC) was held in London from 29 August to 2 September 2015. It is the leading conference in cardiology in the world, with presentations on the latest scientific discoveries, innovations, technology, education, and clinical practices. More than 32,000 delegates and 5,000 exhibitors from 140 countries participated, sharing a number of scientific presentations, including 28 clinical hot lines, 18 clinical trial updates, 20 registry studies, 12 basic and translational science hot line studies, and 4,533 abstract studies. Japan had the highest number of accepted abstracts at the Congress, indicating the great contribution of Japanese scientists and the Japanese Circulation Society.

1 0 0 0 OA NHK全国方言資料(石川県石川郡白峰村白峰)改訂と注釈

- 著者

- 新田 哲夫

- 出版者

- 金沢大学

- 雑誌

- 金沢大学文学部論集. 言語・文学篇 (ISSN:13424289)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.29-63, 2004-03-18

1 0 0 0 OA シリーズ 日本の哺乳類 各論編,日本の哺乳類18 ニホンザル

- 著者

- 相見 満 高畑 由起夫

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.141-157, 1994 (Released:2008-07-30)