2 0 0 0 OA 破壊という火除け法

- 著者

- 秋田 一雄

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.6, pp.467-469, 1993-12-15 (Released:2017-07-31)

2 0 0 0 OA 学業成績及び知能のきょうだい間類似についての縦断的研究

- 著者

- 丹藤 進

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.29-37, 1994-03-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 28

The purpose of this study was to deter mine degrees of sibling resemblance from the results of longitudinal testing of intelligence and school achievement. Research data was obtained from ten elementary schools and one junior high school, all in remote areas. Yearly scores from longitudinal tests on the same children served as data for this study. Using the above data we were able to compare siblings of the same age bracket. The main results were as follows:1) Sibling resemblance in school achievement differed according to age;2) Intra-class rs between siblings tended to be higher for contiguous siblings than for noncontiguous siblings;3) Sibling resemblance tended to be greater in verbal IQ than in IQ Performance. These findings indicate that nonshared environmental factors lead to developmental differences between siblings.

2 0 0 0 OA 京都鴨川の水害史と平安時代以降の地形変化

- 著者

- 河角 龍典

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.156, 2004 (Released:2004-07-29)

1.はじめに 京都は,天候や自然災害に関する古記録が歴史時代を通して最も充実した地域のひとつである.水害に関する古記録もそのひとつであり,京都市内を流下する鴨川を中心にいくつかの水害史料が編纂されている.これまで鴨川の水害史は,文字として記録された災害史料をもとに,洪水の頻度やその発生メカニズムについて論じられてきた.しかしながら,過去の洪水氾濫区域の特定やその変遷については,ほとんど検討されることはなかった.また,洪水の頻度や洪水氾濫区域が,歴史時代の地形変化とどのような関係にあるのかということについても不明な点が多かった.本研究の特徴は,考古遺跡に堆積物として記録された洪水の痕跡に注目することによって,平安時代以降の地形変化や過去の洪水氾濫区域の復原を試みることにある.具体的な研究目的は,鴨川の水害史料に現れた洪水の発生頻度の変遷と平安時代以降の地形変化との関係,平安時代の地形変化と洪水氾濫区域の変化との関係について考察し,鴨川の水害史を再構築することにある.2.歴史時代の地形変化 本研究では,ジオアーケオロジー(geoarchaeology)の手法を適用し,考古学や歴史学の研究成果に対応する精度の地形環境復原を行った.その結果,鴨川流域の歴史時代の地形変化は,5ステージに区分できた.ステージ_I_(8世紀_から_10世紀頃)地形は比較的安定しているが,氾濫原と河床との比高は小さい.ステージ_II_(11世紀から14世紀頃)河床低下が進行し,扇状地が段丘化した.2mほどの段丘崖によって扇状地が段丘面と新しい氾濫原の2面に区分される.ステージ_III_(15世紀頃)段丘面においても溢流氾濫に伴う堆積が開始し,河床が徐々に上昇した.ステージ_IV_(16世紀_から_20世紀前半)自然堤防の形成と天井川化が進行し,河床はさらに上昇した.ステージ_V_(20世紀後半)1935年の鴨川大洪水を契機に浚渫工事が行われ,河床が低下した.鴨川に隣接する河川(紙屋川,御室川)では,天井川が撤去される.3.水害史料による洪水頻度の変遷と地形変化 歴史時代の地形環境復原によって明らかになった鴨川の河床変動と水害史料による50年後ごとの鴨川における洪水発生頻度の変遷とを比較した結果,両者はよく対応することが判明した.すなわち,史料に記録された洪水頻度の記録は,気候変動や流域の植生環境に加えて,鴨川の河床高度と京都の市街地が展開する地形面高度の垂直的な位置関係と密接に関係する.平安時代の前半に洪水発生回数が増加するが,この時期には,鴨川氾濫原が大半を占める平安京左京において都市開発が著しく進行した.こうした氾濫原の土地利用も洪水頻度を増加させた要因のひとつとして考えられる.4.平安時代の地形変化と洪水氾濫区域の変化 地形環境復原よって明らかになった地形変化,鴨川の河床変動,水害史料,堆積物として刻まれる洪水記録から平安時代(ステージ_I_・_II_),すなはち河床低下前後における鴨川の洪水氾濫区域の復原を試みた.ステージ_I_(8世紀_から_10世紀頃)氾濫原と河床の高度差が小さいために,鴨川の洪水氾濫区域は平安京左京の大半を占めることが判明した.この時期の洪水発生区域は,水害史料をみても,「京中」と示される頻度が高い.ステージ_II_(11世紀から14世紀頃)河床低下に伴い鴨川沿いに形成された段丘崖によって,洪水は段丘崖下の新しい氾濫原内に限定され,段丘面では洪水の氾濫する頻度が低くなった.この時期の洪水発生区域は,水害史料をみても,「京中」と示される頻度が少なくなる.5.おわりに 本研究では,従来から行なわれてきた水害史料の分析に加えて,遺跡に記録される洪水の痕跡についても検討することによって、鴨川水害史の再構築を試みた.その結果,史料による鴨川の洪水発生頻度の変遷は,鴨川の河床変動と密接に関係することが明らかになり,さらには平安時代以降の一連の地形変化によって洪水氾濫区域も変化することが判明した.今後は,こうした土地に刻まれた過去の水害の履歴をいかに防災に活用するか考える必要がある.

2 0 0 0 OA 下顎埋伏智歯の抜歯時に生じたエアータービン使用による縦隔気腫の進展経路について

- 著者

- 青柳 直子 喜久田 利弘 鰺坂 正秋 池山 尚岐 梅本 丈二 嶋村 知記

- 出版者

- Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons

- 雑誌

- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.140-144, 2008-03-20 (Released:2011-04-22)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

An air-turbine handpiece is used for bone cutting and tooth dissection during extraction of an impacted lower third molar. However, subcutaneous emphysema and mediastinal emphysema may develop as advanced complications. Six patients had emphysema caused by the use of an air-turbine handpiece in our department during the last 10 years. Mediastinal emphysema developed in 3 patients. The route of the air was examined by CT scanning. The findings suggested that the air extended from a lingual sparse part of the extraction cavity to the sublingual space, submandibular space, masticator space, pterygomandibular space, lateral parapharyngeal space, carotid sheath, retropharyngeal space, and finally to the mediastinum. Since the pterygomandibular space communicates with the contralateral side, air easily invades this region.

2 0 0 0 OA 多成分系拡散について

- 著者

- E. N. Lightfoot E. L. Cussler R. L. Rettig

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学 (ISSN:03759253)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.6, pp.480-490, 1964-06-05 (Released:2010-10-07)

- 参考文献数

- 52

- 被引用文献数

- 2 2

- 著者

- Natsumi Ueda Ryogo Umetsu Junko Abe Yamato Kato Yoko Nakayama Zenichiro Kato Yasutomi Kinosada Mitsuhiro Nakamura

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.10, pp.1638-1644, 2015-10-01 (Released:2015-10-01)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 2 23

There have been concerns that oseltamivir causes neuropsychiatric adverse events (NPAEs). We analyzed the association of age and gender with NPAEs in patients treated with oseltamivir using a logistic regression model. NPAE data were obtained from the U.S. Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (2004 to 2013). The lower limit of the reporting odds ratio (ROR) 95% confidence interval (CI) of “abnormal behavior” in Japan, Singapore, and Taiwan was ≥1. The effects of the interaction terms for oseltamivir in male patients aged 10–19 years were statistically significant. The adjusted ROR of “abnormal behavior” was 96.4 (95% CI, 77.5–119.9) in male patients aged 10–19 years treated with osletamivir. In female patients, the results of the likelihood ratio test for “abnormal behavior” were not statistically significant. The adjusted NPAE RORs were increased in male and female patients under the age of 20 years. Oseltamivir use could be associated with “abnormal behavior” in males aged 10–19 years. After considering the causality restraints of the current analysis, further epidemiological studies are recommended.

- 著者

- 松永 幹生 後藤 春彦 吉江 俊

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.760, pp.1411-1421, 2019 (Released:2019-06-30)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 3

Edward Relph, a Canadian geographer said that there are psychological connections named “sense of place” between people and place, and they are important in terms of making good places. In Japan, It is said that the urban developments without consideration of psychological connections have destroyed places and their social memory. The purpose of this research is to analyze the character and inheritance of “sense of place”, by observing habitual use of places inherited in university students in Takadanobaba. There were three investigations and followings were obtained: 1) The whole picture of places where university students usually use It became clear that the places where university students usually use can be divided into fifty four groups based on the industry classification. University facilities, Izakaya, Ramen shop etc. were the most popular places. And it became clear that the places where university students usually use can be roughly divided into nine groups through analysis of purpose for using place. There are the places for intellectual activities, cultural activities, sports, shopping, drinking parties, eating, gathering, killing time and rest. Moreover, it became clear that university students were relating nine places with each other to be network. 2) The target youth’s formation process of Local-oriented mind 162 habitual uses of places are gained through the survey. They can be roughly classified into two actions. One is action done by using necessary items already prepared in the places, and the other is actions done by bringing necessary items from other places by themselves. The latter is done in the outdoor space, and it became clear that it is done outside of university more than inside of university. It is confirmed that most places where habitual use of places are done were located around each campus and Takadanobaba Station. And it became clear that many habitual uses of places are done in three types of places; places for leisure activity, places as node, and places for moving. 3) Actors for inheritance of “sense of place” 134 habitual uses of places are inherited beyond school grade. Groups or people keeping on planning events and the groups with multi-generation members are main actors for inheritance of the habitual use of places, thus they are considered to be one of the actors for inheritance of “sense of place”. And it became clear that two environments were important for the inheritance of “sense of place”; appropriate urban space for purpose and the experience of seeing behavior of others.

2 0 0 0 OA 猫の皮膚にみられた異物肉芽腫

- 著者

- Hiroaki OHFUJI Motosuke NAKAYA Alexander P. YELISSEYEV Valentin P. AFANASIEV Konstantin D. LITASOV

- 出版者

- 一般社団法人日本鉱物科学会

- 雑誌

- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.1, pp.46-51, 2017 (Released:2017-03-18)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 6

This study revealed for the first time the microtexture and crystallographic features of natural polycrystalline diamond, yakutite found in placer deposits in the Siberian Platform, Russia. Yakutite consists of well–sintered nanocrystalline (5–50 nm) diamond and small amount of lonsdaleite showing distinct preferred orientations. Micro–focus X–ray and electron diffractions showed a coaxial relationship between lonsdaleite 100 and diamond 111, suggesting the martensitic formation of yakutite from crystalline graphite. These textural and crystallographic features are well comparable to those of the impact diamonds from the Popigai crater located in the central Siberia and strongly support the idea that yakutite is a product of long–distance outburst from the Popigai crater, which has been inferred merely from the geochemical signatures.

2 0 0 0 OA 賞賛獲得欲求・拒否回避欲求尺度作成の試み

- 著者

- 小島 弥生 太田 恵子 菅原 健介

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- 性格心理学研究 (ISSN:13453629)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.86-98, 2003-03-27 (Released:2017-07-24)

- 被引用文献数

- 5 20

人は自分の自己呈示的行動に対し,他者から何らかの評価を受けることを期待する.その際,期待する評価の方向性に個人差があり,自己呈示方略に影響を与えていると考えられる.本研究では菅原(1986)をふまえ,他者からの肯定的な評価の獲得を目標としやすい「賞賛獲得」と,否定的な評価の回避を目標としやすい「拒否回避」の2つの独立した欲求を想定し,その強さを測定する尺度の作成を試みた.研究1では,賞賛獲得欲求と拒否回避欲求が独立した因子として抽出され,2つの欲求尺度の信頼性,併存的妥当性が検証された.研究2では,賞賛獲得欲求と拒否回避欲求の強さによって他者からの評価的フィードバックへの情緒的反応が異なることが示され,尺度の構成概念妥当性が支持された.研究2の結果から,2つの欲求の概念により,他者からの評価が自己概念とは異なるものであった場合の対処方略についても説明できる可能性が示された.このことから,賞賛獲得欲求・拒否回避欲求の概念が,自己呈示と個人の社会的適応の問題をはじめとする様々な社会的行動を考える上での重要な枠組みを提供し得ることが示唆された.

2 0 0 0 OA 高周期典型元素多重結合化合物の化学の新展開 : 『重いケトン』を求めて

- 著者

- 時任 宣博

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.136-148, 1994-02-01 (Released:2010-01-28)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 4 9

Recent studies on the synthesis, structure, and reactivity of kinetically stabilized double-bond compounds between group 14 metals (M=Si, Ge, and Sn) and heavier chalcogens such as sulfur or selenium are reviewed. Three different approaches for the formation of “heavy ketones” were examined, i. e., (i) the thermal retrocycloaddition of 1, 2, 4, 3-trichalcogenametallolanes bearing a new steric protection group, 2, 4, 6-tris- [bis (trimethylsilyl) methyl] phenyl (denoted as Tb), (ii) the reactions of kinetically stabilized divalent group 14 metal species, Tb (Ar) M, with an epichalcogenide or elemental chalcogen, and (iii) the dechalcogenation reactions of 1, 2, 3, 4, 5-tetrachalcogenametallolanes, Tb (Ar) MY4 (Y=, S, Se). As a result of kinetic stabilization by the combination of Tb and 2, 4, 6- triisopropylphenyl (Tip) group, silanethione Tb (Tip) Si S and germanethione Tb (Tip) Ge=S were successfully isolated as monomeric and stable crystalline compounds, while the corresponding stannanethione Tb (Tip) Sn = S was synthesized as a monomeric species stable in solution, Of particular note is the X-ray crystallographic structure analysis of germanethione, which revealed the completely trigonal planar geometry for the germathiocarbonyl unit and the remarkable bond shortening for the Ge-S double bond.

2 0 0 0 OA 脳損傷からみたヒトの視・空間認知機能のしくみ

- 著者

- 鈴木 匡子

- 出版者

- 認知神経科学会

- 雑誌

- 認知神経科学 (ISSN:13444298)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.33-37, 2018 (Released:2018-06-26)

- 参考文献数

- 14

【要旨】視覚情報は側頭葉に向かう腹側経路と頭頂葉に向かう背側経路で処理される。腹側経路は形態・色・質感などから対象を認知する際に働き,背側路は視覚情報を行為へ結びつける際に働く。両者はばらばらに機能しているわけではなく,相互に連携しながら働いているものの,その一部が損傷された場合には部位毎に特徴的な症状が出現する。腹側路の損傷では,形態,色,質感が独立して障害される場合があり,それぞれを処理する神経基盤は異なっている。背側路の損傷では,対象を見つけ,到達し、操作する各過程に障害が生じうる。代表的な症状としては,視覚性注意障害,道具の使用障害などがあり,視覚情報を行為に結びつける動的な過程の変容として捉えられる。このように,脳損傷患者の症状の観察から,視覚情報を意味や行為に結びつける過程を垣間見ることができるとともに,個々人における障害の本質を知って適切な対応につなげることができる。

2 0 0 0 OA ピストル外傷による肺損傷の一症例

- 著者

- 神山 順 西山 勝彦 Shin'ichi Sato 島田 順一 大賀 興一 岡 隆宏

- 出版者

- The Japanese Association for Chest Surgery

- 雑誌

- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.99-102, 1994-01-15 (Released:2009-11-10)

- 参考文献数

- 5

欧米では銃器による胸部穿通性外傷の報告が多くみられるが, 日本では, その発生頻度は極めて低い.今回我々は22口径の拳銃による肺損傷の患者を, 緊急開胸術による直接肺縫合で救命し得た.銃器による穿通性胸部外傷の特徴は, ナイフなどによる他の穿通創とは異なり, 弾丸が通過した部分のみの損傷にとどまらない.今回の症例は, 大きな気道の損傷および大血管の損傷はなく縫合閉鎖によって止血できた.しかし, 症例によっては, 肺損傷が著しく肺葉切除や大血管損傷に対する修復が必要な場合もあり, 術前から補助手段なども考慮しておくことが必要である。

- 著者

- 深見 聡

- 出版者

- 観光学術学会

- 雑誌

- 観光学評論 (ISSN:21876649)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.185-196, 2017 (Released:2020-01-13)

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」は、世界遺産登録を目指す過程の2016年に、イコモスから「日本国におけるキリスト教の歩みは、禁教(潜伏)期にこそ顕著な普遍的価値」が認められ、現状での登録は困難と指摘された。日本政府は、構成資産候補の変更や遺産全体の名称の変更といった対応を迫られ、すなわち、信徒への迫害や弾圧、反乱や鎮圧、改宗をめぐる軋轢といった、いわゆる負の歴史を中心とした物語性の確立が、登録への大きな関門に浮上した。 よって、構成資産を訪れる観光も必然的に本視点からの展開がみられるだろう。その際、ダークツーリズムの手法は、前面に負の歴史を悼み祈る旅との認識が中心に据えられるため、観光客にはそれらの物語性を扱うことへの事前了解が得られる有用性がある。一方、復活期の教会建築中心の遺産登録に理解を示してきた地域コミュニティに、その手法の受容は細心の配慮が求められる。とりわけ、観光教育がホストとゲストを媒介する存在として重要となろう。その上で、科学コミュニケーションとしてのダークツーリズムの言辞の浸透と、敢えて「ダークツーリズム」を掲げなくともその実質化が図られることとの両者における相互啓発が不可欠である。

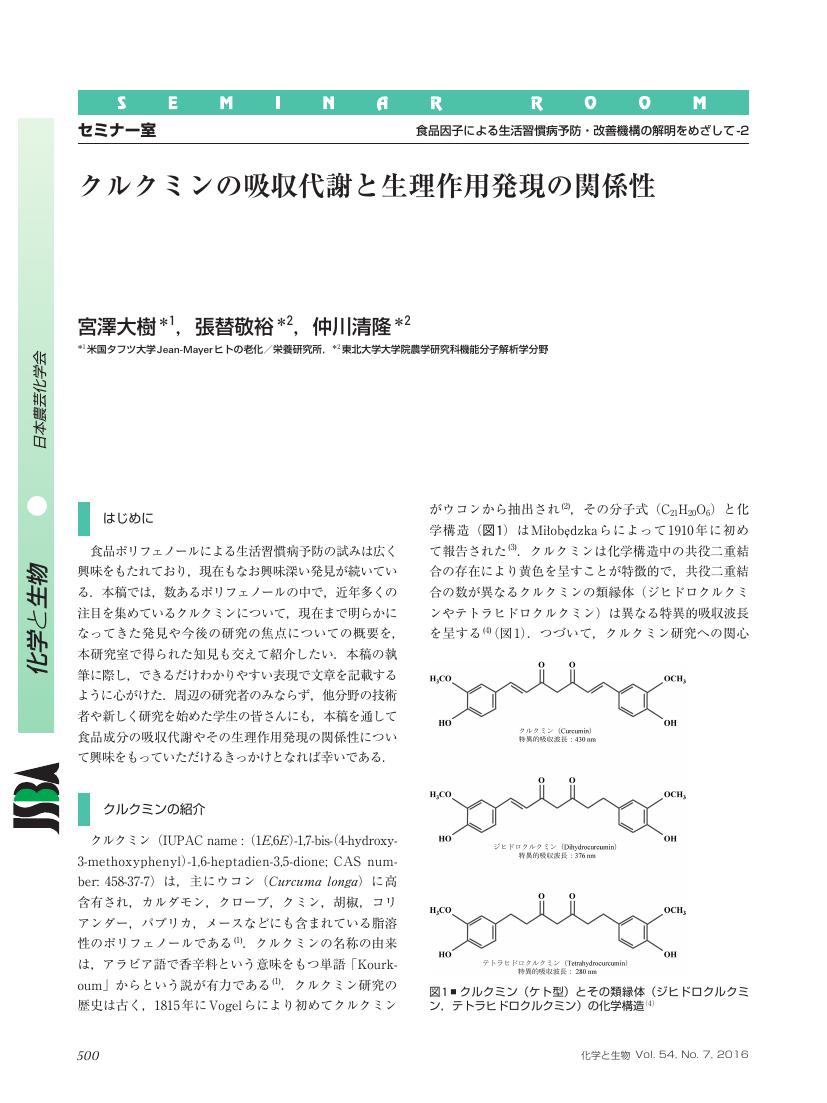

2 0 0 0 OA クルクミンの吸収代謝と生理作用発現の関係性

- 著者

- 宮澤 大樹 張替 敬裕 仲川 清隆

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.7, pp.500-507, 2016-06-20 (Released:2017-06-20)

- 参考文献数

- 21

2 0 0 0 OA 音声通信用符号化技術とITU-T標準

- 著者

- 大室 仲 佐々木 茂明

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.127, no.7, pp.403-406, 2007-07-01 (Released:2007-09-01)

- 参考文献数

- 8

本記事に「抄録」はありません。

2 0 0 0 OA エリック・ロメール監督『クレールの膝』におけるローラの存在 ――精神が身体に表れるとき

- 著者

- 小河原 あや

- 出版者

- 成城大学フランス語フランス文化研究会

- 雑誌

- AZUR (ISSN:21887497)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.21-43, 2019-03-15 (Released:2019-07-08)

- 参考文献数

- 54

- 著者

- 荒木田 岳

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.8, pp.1430-1454,1548-, 1999-08-20 (Released:2017-11-30)

The conventional research on the large / small administrative districting system of the Meiji period known as the daiku-shoku-sei 大区小区制 explains that the passage of the "Three New Acts" (sanshimpo 三新法 ; a new four-district system, rule for prefectural assemblies, and taxation guidelines) in 1878 was in direct response to various forms of nationwide resistance to the system's "bizarre" character. On the other hand, in the midst of increasing administrative problems after the abolition of the Tokugawa era fiefs and the establishment of prefectures, in addition to expanding administrative districts in the hope of governmental rationalization, a method allowing either "consolidation" or "alliance" of local villages and towns was being sought. While consolidation was being aggressively pursued in some prefectures, almost nothing was being done in others, thus causing much regional diversity. Therefore, the early Meiji era's local administration system has been characterized as "different depending on both time and place," resulting in an institutional history portrayed within both temporal and spatial discontinuity. In recent years, scholars have focused on villages and towns under this large / small districting system in terms of its continuity with the "Three New Acts" of 1878 ; however, the conventional methodology is incapable of explaining changes implemented in the Three New Acts regime after 1878. In the present article, the author searches for away of understanding the large / small districting system by building a systematic structure of its temporal and spatial differences, a methodology to examine the continuity of the two systems in question by focusing particularly on the administrative districts headed by kocho 戸長 under the large / small districting system and their counterparts under the Three New Acts regime. The main findings are as follows ; 1) the large / small districting system involved the "alliance" of towns and villages ; 2) "alliance" was convenient for implementing the new land tax system ; 3) however, under the system, " consolidation" was pursued to expand administrative jurisdiction ; 4) regional discrepancies in consolidation efforts led to regional diversity in terms of both scale and character ; 5) in order to eliminate such discrepancies, the Three New Acts established an administrative district headed by kocho to continue the "alliance" process ; 6) here lies the continuity before and after 1878 ; and 7) all of these events amounted to preparation for the establishment of "Allied Kocho Administered Districts" in 1884 and the large scale consolidation of towns and villages after the establishment of City, Town and Village Districts Law (shisei-chosonsei 市制町村制) in 1888.

2 0 0 0 OA 中・高年者のダイナペニアに影響する身体, 認知,生活・精神機能の検討

- 著者

- 西牟田理沙 八谷 瑞紀 宮垣 宏規 宮﨑 郁弥 大田尾 浩 溝上 泰弘 田久保順也 鎌田 實

- 出版者

- 公益社団法人 佐賀県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法さが (ISSN:21889325)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.35-41, 2021-02-26 (Released:2021-04-16)

- 参考文献数

- 16

本研究の目的は,サルコペニアの診断基準である The Asian Working Group for Sarcopenia(AWGS)2019に基づき,中・高年者をダイナペニア群と健常群に分け,ダイナペニアに影響する身体,認知,生活・精神機能を明らかにすることである。対象は,中・高年者108名とした。評価項目は,30秒椅子立ち上がり検査,timed up and go test(TUG),5m歩行時間,mini-mental state examination,基本チェックリスト(生活機能全般,うつ傾向)を採用した。統計処理は,従属変数をダイナペニアの判定,独立変数を各項目とした多重ロジスティク回帰分析を用いて検討した。有意な関係を認めた項目はカットオフ値を算出した。多重ロジスティク回帰分析の結果,TUG,生活機能全般に有意な関係を認めた。ダイナペニアの有無を確認するためのカットオフ値は,TUG6.3秒(87.5%,89.0%),生活機能全般2.5点(62.5%,74.0%)であった。結果より,TUG の所要時間が遅い者,生活機能全般の点数が高い者はダイナペニアになる可能性が高いことが明らかとなった。これらから,ダイナペニアの早期発見には,TUG および生活機能全般による評価の重要性が示された。

2 0 0 0 OA 心理学におけるパラダイムの転換

- 著者

- 辰野 千壽

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.9-11, 1997-02-01 (Released:2009-12-21)