2 0 0 0 OA 爪甲縦裂症: 原因と治療

- 著者

- 東 禹彦 久米 昭廣 上田 清隆 藤本 美穂 日野 奈保子

- 出版者

- Meeting of Osaka Dermatological Association

- 雑誌

- 皮膚 (ISSN:00181390)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.5, pp.481-483, 1998 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

爪甲縦裂症の3例を報告した。罹患爪の後爪廓部に外用ステロイド剤を塗布させたところ, 3例とも正常な爪甲になり完全に治癒した。このことから, 爪甲縦裂症の原因は後爪廓部の異常に基づくものと推測した。

2 0 0 0 OA スポーツ選手用ストレス関連成長尺度の開発

- 著者

- 煙山 千尋 尼崎 光洋

- 出版者

- 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター

- 雑誌

- ストレス科学研究 (ISSN:13419986)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.145-149, 2015 (Released:2016-01-15)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

The purpose of this study was to develop a stress-related growth scale for athletes. The subjects were 627 Japanese athletes (male = 274, female = 353, mean age = 34.98, SD = 7.95). They were asked to answer a set of questionnaires including a face sheet and Stress-Related Growth Scale for Athletes (SRGSA) which was developed in this study. The result of exploratory factor analysis revealed a 3-factor solution with 15 items of the SRGSA. Each of the factors demonstrated acceptable internal consistency with Cronbach’s alpha reliability values ranging from 0.812 to 0.913. A confirmatory factor analysis indicated that the structural validity of the SRGSA showed acceptable fit indices (GFI = 0.950, AGIF = 0.927, CFI = 0.971, RMSEA = 0.057). These results suggested that the reliability and the validity of the SRGSA as a scale for assessing athletes’ stress-related growth was statistically satisfied. In future research, an investigation for athletic club members and junior athletes should be considered in order to confirm the structure of SRGSA.

2 0 0 0 OA 小型モジュール炉(SMR)を巡る国際動向とそのインパクト

- 著者

- 田中 隆則

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.7, pp.382-386, 2018 (Released:2020-04-02)

- 参考文献数

- 9

近年,海外において小型モジュール炉(SMR)の開発に向けての様々な取り組みが行われている。特に,米国,英国,カナダにおいては,政府も積極的に開発を支援する動きがみられており,IAEAやOECD/NEAなどの国際機関においても,SMRに関連する報告書が取りまとめられるなど,国際的にSMRへの関心が高まっている。このようなSMRの特性を分析し,今後,世界のエネルギー需給に与える影響を考察する。

2 0 0 0 OA マクロファージはヌクレオリンを介してアミロイドβを貪食する

- 著者

- 藤原 泰之 来栖 花菜 高橋 勉 三木 雄一

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第43回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.P-156, 2016 (Released:2016-08-08)

【目的】マクロファージは、外来性異物や異物的自己成分を認識し、除去する機能を有する貪食細胞である。我々はこれまでに、多機能性タンパク質であるヌクレオリンがマクロファージ表面のスカベンジャーレセプターの一つとして機能し、変性タンパク質や変性LDL、アポトーシス細胞などを認識・除去することを明らかにしてきた。アミロイドβ(Aβ)は、神経変性疾患、特にアルツハイマー病の発症に深く関与するとされているが、脳血管壁にも沈着することが報告されている。本研究の目的は、マクロファージによるAβの認識・除去機能へのヌクレオリンの関与を明らかにすることである。【方法】Aβは、monomer Aβ40、monomer Aβ42および線維化させたfibril Aβ40およびfibril Aβ42を用いた。各種Aβとリコンビナントヌクレオリン(rNUC)の結合能をsurface plasmon resonance(SPR)法により検討した。フローサイトメーターを用いて、蛍光標識した各種Aβとマクロファージとの結合性を測定した。また、ヌクレオリンアプタマーであるantineoplastic guanine rich oligonucleotide(AGRO)および抗ヌクレオリン抗体を用いた競合拮抗実験を行った。【結果・考察】固定化したrNUCに対し、monomerおよびfibril Aβ40は結合しなかったが、monomerおよびfibril Aβ42は結合することが確認された。蛍光標識したmonomerおよびfibril Aβ42は腹腔マクロファージと濃度依存的に結合すること、これらの結合はAGROおよび抗ヌクレオリン抗体の共存により阻害されることが確認された。また、共焦点レーザー蛍光顕微鏡観察により、蛍光標識したmonomerおよびfibril Aβ42はマクロファージに貪食されることが観察されたが、その貪食作用は抗ヌクレオリン抗体によって有意に阻害された。以上より、マクロファージ表面のヌクレオリンは、Aβ40は認識しないが、monomer Aβ42およびfibril Aβ42の両方を取り込むレセプターとして機能していることが示唆された。

2 0 0 0 OA 猪苗代第三・第四発電所と近代化の諸相

- 著者

- 野村 俊一

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.8, pp.670-671, 2015 (Released:2016-08-01)

- 参考文献数

- 4

2 0 0 0 OA Development of PCR-based DNA marker for detection of white carrot contamination caused by Y2 locus

- 著者

- Taeko Shibaya Chika Kuroda Shinobu Nakayama Chiharu Minami Akiko Obara Takayoshi Fujii Sachiko Isobe

- 出版者

- Japanese Society of Breeding

- 雑誌

- Breeding Science (ISSN:13447610)

- 巻号頁・発行日

- pp.20120, (Released:2021-03-30)

In carrot (Daucus carota L), the taproot colors orange, yellow and white are determined mostly by the Y, Y2, and Or loci. One of the most severe issues in carrot seed production is contamination by wild white carrot. To evaluate the contamination ratio, easily detectable DNA markers for white carrot are desired. To develop PCR-based DNA markers for the Y2 locus, we have re-sequenced two orange-colored carrot cultivars at our company (Fujii Seed, Japan), as well as six white- and one light-orange-colored carrots that contaminated our seed products. Within the candidate region previously reported for the Y2 locus, only one DNA marker, Y2_7, clearly distinguished white carrots from orange ones in the re-sequenced samples. The Y2_7 marker was further examined in 12 of the most popular hybrid orange cultivars in Japan, as well as ‘Nantes’ and ‘Chantenay Red Cored 2’. The Y2_7 marker showed that all of the orange cultivars examined had the orange allele except for ‘Beta-441’. False white was detected in the orange-colored ‘Beta-441’. The Y2_7 marker detected white root carrot contamination in an old open-pollinated Japanese cultivar, ‘Nakamura Senkou Futo’. This marker would be a useful tool in a carrot seed quality control for some cultivars.

2 0 0 0 OA 【優秀論文賞】 筋萎縮ゼロプロジェクトが目指す社会

- 著者

- 中西 信人

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.169, 2021-05-01 (Released:2021-05-01)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA 外傷性脳損傷後の認知コミュニケーション障害

- 著者

- 種村 純 椿原 彰夫

- 出版者

- 社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.110-119, 2006 (Released:2006-04-28)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 1 1

Communication disorders following traumatic brain injuries are different from those caused by aphasia. These disorders are classified into formal and semantic problems of utterances, and ego-centric and disinhibited remarks. These problems are analyzed by discourse analysis and pragmatics, but standardized assessment methods have not been developed. Among the neuropsychological symptoms, the executive functions, especially planning, monitoring, abstraction skill, inhibition, and attention, and visual perception are associated with these communication disorders. Development of appropriate therapy methods for treating these problems is needed.

2 0 0 0 OA 1分間区分における各睡眠段階の心拍変動パワースペクトル指標値の比較

- 著者

- 谷田 恵子 楊箸 隆哉 本田 智子 柴田 真志

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.1_191-1_198, 2011-04-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 28

本研究では,睡眠時の心拍変動(HRV)データを1分と5分間区分でMemCalc法により周波数解析してHRV指標を求め,PSGで判定した各睡眠段階におけるHRV指標についてそれぞれ比較検討した。20~44歳の女性8名から得られた16夜分のPSGおよびHRVデータを解析した。HRV解析は,超低周波数高領域(0.016~0.04Hz:VLF-hi),低周波数(0.04~0.15Hz:LF),高周波数(0.15~0.4Hz:HF)の各帯域のパワースペクトル値を算出した。LF/HF,HF/(LF+HF),HF/(VLF-hi+LF+HF),VLF-hiの4つの指標において,1分と5分間区分解析共に,REM睡眠,浅睡眠,深睡眠の各睡眠段階間に有意な差が認められた。これまでHRV周波数解析指標の算出は5分間区分が主であったが,睡眠段階の推定にはPSGの1エポック20~30秒により近似する1分間区分解析結果を用いる方が有用である可能性が示唆された。

2 0 0 0 OA 換気量、心拍数および血中乳酸値からみた高濃度酸素発生器の疲労回復効果

- 著者

- 村松 茂 有本 守男 木島 晃

- 出版者

- 日本生理人類学会

- 雑誌

- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.67-70, 2004-05-25 (Released:2017-07-28)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

The purpose of the study was to investigate whether the use of hyperoxic gas generator is effective in recovery from fatigue after exercise. Ten healthy male subjects performed two trials; each consisting of ten minutes of exercise at a workload of 65%VO_2max on a bicycle ergometer and twenty minutes of recovery. The hyperoxic gas generator was applied to the one trial during recovery in order to determine its effect. The gas generator used in this study was fitted with a special film to raise oxygen concentration of the air and sent the concentraed air (30%O_2) through a pipe. The end of the pipe was set in front of the nostril within a couple of cm in accordance with the user's manual. Blood samples were collected at 3, 6, 10, 15 and 20 min after each exercise session, and blood lactate concentration was measured. Pulmonary ventilation and heart rate were measured during the experiments. The subjects were questioned as to their condition afler each trial using a questionnaire. With regard to ventilation, heart rate and blood lactate concentration responses during recovery, no significant difference was found between the cases using ie hyperoxic gas and those not using it. The questionnaire investigation showed no significant difference either. These results indicate that the hyperoxic gas generator is not effective in the recovery after exercise fatigue under these experimental conditions.

2 0 0 0 OA 社会的表象としての「活断層」

- 著者

- 矢守 克也

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.1-15, 2001-12-25 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 45

- 被引用文献数

- 4 1

阪神・淡路大震災の後, それまで, 特殊な専門用語に過ぎなかった「活断層」という言葉が, 広く人々に知られるようになった。本研究は, 社会的表象理論 (Moscovici, 1984) に依拠して, この言葉が, 地震にともなう新奇な事象を「馴致 (familiarize) 」し, 人々の日常世界に取り込まれる過程について検討した。この目的のため, 新聞, 雑誌に掲載された関連報道の内容分析を行ない, Moscoviciが提起した2つの馴致メカニズム-係留 (anchoring) と物象化 (objectification) -のそれぞれについて実証的に検討した。具体的には, 係留過程については「活断層」に関する比喩表現の分析に, 物象化過程については地震前兆証言の分析に焦点をあてた。この結果, 特に, 地震前兆証言は, その独特の発話形式 (回顧的発話形式) に負うて, 社会的表象研究が抱える困難-社会的表象が確立した時点で, 未確立の時点における様相を記述することの原理的困難-を克服する有力な研究対象の一つであることを示唆した。さらに, 社会的表象の概念と認知社会心理学的な諸概念との異同についても論じた。

2 0 0 0 OA 堀河院と『堀河院艶書合』 ―艶書合は高陽院の西の対で行われた―

- 著者

- 古池 由美

- 出版者

- 中古文学会

- 雑誌

- 中古文学 (ISSN:02874636)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.20-28, 1998-11-30 (Released:2019-05-18)

2 0 0 0 OA 建物登記からみる新宿区職安通り地区の韓国系商店の特徴

- 著者

- 吉田 友彦 リム ボン

- 出版者

- 公益社団法人 都市住宅学会

- 雑誌

- 都市住宅学 (ISSN:13418157)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.51, pp.65-70, 2005-10-31 (Released:2012-08-01)

- 参考文献数

- 7

In a decade, stores along “Shokuan-dori” street managed by Korean residents who recently came to Japan in Shinjuku-ku are rapidly increasing and it comes to be called “Korean Town in Tokyo”. This study aims to clarify the characteristics of Korean stores along the “Shokuan-dori” street through an analysis of data of real estate registration for buildings.Findings are as follows. Through an observation from roads in the district, 78 stores are identified as Korean stores and the number of buildings is 48. Korean stores are mainly found in condominium units and the number of stores amounts to over 60 percent. Korean residents and organizations purchase 10 buildings and 5 of them are owned by one company in the district. Most of buildings owned by Korean are located in eastern part of the district. From the viewpoint of sustainability of the commercial use as Korean Town in the street, location of buildings owned by Koreans and type of the store building are important in order to consider a future direction of the district.

2 0 0 0 OA 古文書の様式について

- 著者

- 上島 有

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.11, pp.1829-1868,1936-, 1988-11-20 (Released:2017-11-29)

Many attempts have been made to classify ancient and medieval documents written in Japanese. The method which best reflects the essential nature of the documents is classification according to the document style (様式). In Japan, the following document styles have been generally adopted : (1)Kushikiyo-monjo (公式様文書), (2)Kugeyo-monjo (公家様文書) and (3)Bukeyo-monjo (武家様文書). This method of classification corresponds to the three major political systems from ancient to medieval times, namely, (1)the Ritsuryo state (律令国家), (2)the aristocratic (Ocho) state (王朝国家) and (3)the warrior (Buke) political regime (武家政権). However, if we think of a particular document style as consisting of a common writing style (書式) and overall form, for example, not only do we find many differences between Kansenji (官宣旨) / Senji (宣旨) and Inzen (院宣) / Rinji (綸旨), which have been classified as Kugeyo-monjo (公家様文書), but we also fail to find any common features among these documents. The same is also true of documents classified under Bukeyo-monjo (武家様文書). Therefore, the author proposes that the following classification may be more. suitable : (1)Kushikiyo-monjo (公式様文書), (2)Kudashibumiyo-monjo (下文様文書) and (3)Shosatsuyo-monjo (書札様文書). The author attempts to confirm this point by investigating such aspects of writing style as (1)the sentence structure (文体), (2)the identification of the sender (差出書), (3)the name of the addressee (宛名), (4)the identification of official ranks (位署書) and (5)the method of signing the document (署名の仕方) ; such aspects of form as (6)the calligraphy style (書体), (7)how the paper is ornamented (紙面の飾り方), (8)the choice of paper type (料紙の使い方) and (9)how the sheets are pieced together (紙継目の固定の仕方) ; as well as such procedural practices as (10)the transmission of orders (遵行手続) and (11)rules for drafting the documents (書式作成手続規定). The classification proposed here corresponds to the division of the ancient and medieval state into (1)the Ritsuryo state (律令国家), (2)the early oligarchic (kenmon) state (前期権門国家) and (3)the later oligarchic state (後期権門国家).

2 0 0 0 OA インダス文明の理解 最近の成果に基づいて

- 著者

- 小磯 学

- 出版者

- 日本南アジア学会

- 雑誌

- 南アジア研究 (ISSN:09155643)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.19, pp.114-123, 2007-12-15 (Released:2011-03-16)

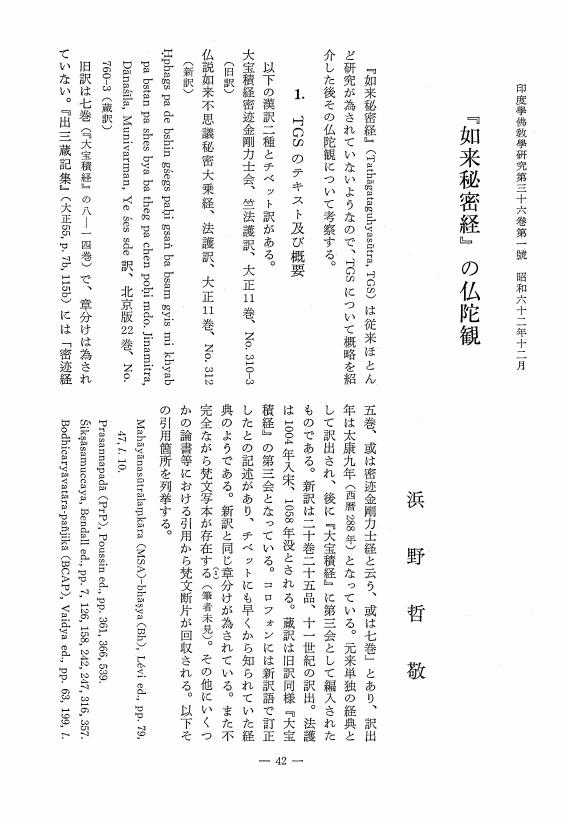

2 0 0 0 OA 『如来秘密経』の仏陀観

- 著者

- 浜野 哲敬

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.42-46, 1987-12-25 (Released:2010-03-09)

2 0 0 0 OA 下田正弘とグレゴリー・ショペン ――大乗仏教の起源をめぐって――

- 著者

- 佐々木 閑

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.342-334, 2012-12-20 (Released:2017-09-01)

2 0 0 0 OA 近代日本の小学校にみる校歌の歌詞の変容と郷土との関わり

- 著者

- 須田 珠生

- 出版者

- 日本音楽教育学会

- 雑誌

- 音楽教育学 (ISSN:02896907)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.13-24, 2020 (Released:2021-03-31)

- 参考文献数

- 44

本稿では, 校歌の歌詞内容の変容を明らかにし, そのうえで1930年代に校歌が全国的に普及した背景に何があったのかを検討した。学校が校歌を作成し, 歌うようになったのは1890年代のことである。当初の校歌の歌詞に学校の所在を顕著に示す語句, 例えばその地域の山川や歴史が詠われることはほとんどなく, そうした語句が積極的に校歌の歌詞に出てくるようになるのは, おおよそ, 大正期になってからであった。1930年代になると, 郷土教育運動の展開に伴い, 地理的・歴史的環境を詠んだ校歌は「郷土の歌」として位置づけられるようになる。「郷土の歌」として位置づけられた校歌は, 学校という範囲を越え, 地域社会にまで結びつきを持つ歌として性格づけられるようになった。すなわち, 学校は, 在学児童・生徒だけでなく, その地域全体の人々を校歌の歌い手にすることで, それぞれの地域社会における共同体意識の形成という地域づくりの一端を校歌に担わせたのである。

2 0 0 0 OA 沿岸域における大気及び海水中の二酸化炭素濃度の変動

- 著者

- 藤井 智康

- 出版者

- 日本水文科学会

- 雑誌

- 日本水文科学会誌 (ISSN:13429612)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.107-118, 2017-08-28 (Released:2017-09-20)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3 4

大気および表面海水中の二酸化炭素(CO2)の長期的な動態を明らかにするために,2012年および2014年の8月~11月に大阪湾において連続測定を行った。表面海水の水温,溶存酸素濃度(DO), pHおよび大気中のCO2濃度を大阪湾の各地点で連続測定した。海水の二酸化炭素分圧(pCO2)は,測定されたpHと全アルカリ度のデータからCDIACが提供するCO2SYSを使って計算した。大気–海水間のCO2フラックス(放出・吸収量)は,連続測定から得られたデータと神戸空港で測定された風速データを用いて計算した。結果として,夏季の成層期では,CO2吸収フラックスが高く,大気CO2濃度は低かった。CO2フラックスは,日中の光合成と夜間の分解によって大きく日変化していた。この期間のCO2吸収フラックスの平均値は,0.09 g-C m-2 d-1,大気CO2濃度は397.7 ppmであった。一方,成層が消滅する秋季においては,CO2吸収フラックスの平均値は,-0.04 g-C m-2 d-1,大気CO2濃度は429.9 ppmであった。夏季には大気CO2は海水に吸収され,秋季には表面海水のCO2が大気へ放出するため,大気CO2は秋季が高い値となった。したがって,大気CO2濃度は,大気–海水間のCO2フラックスによって大きく変化する。

2 0 0 0 OA 化粧品領域における活性酸素研究

- 著者

- 岩井 一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.48-52, 2012-01-01 (Released:2016-12-16)