1 0 0 0 OA 車いす用クッションの快適性評価指標の開発

1 0 0 0 OA 渭浜庵執筆一茶

- 著者

- 黄色 瑞華

- 出版者

- 城西大学

- 雑誌

- 城西人文研究 (ISSN:02872064)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.178-169, 1983-01-10

1 0 0 0 日本に於ける弁才天信仰の総合研究

- 著者

- 玉村 禎祥

- 出版者

- 学校法人智辯学園和歌山高

- 雑誌

- 奨励研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 1996

1 0 0 0 OA 東アジアにおける高齢者のセイフティネットワーク構築に向けての社会人類学的研究

- 著者

- 山中 敬一

- 出版者

- 関西大学

- 雑誌

- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.664-701, 2003-09-30

- 著者

- 十河 太朗

- 出版者

- 同志社大学

- 雑誌

- 同志社法學 (ISSN:03877612)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.272-292, 2003-05-31

判例研究(Case Study)

- 著者

- 奥村 正雄

- 出版者

- 同志社大学

- 雑誌

- 同志社法學 (ISSN:03877612)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.249-271, 2003-05-31

判例研究

1 0 0 0 OA 人と生き物がつくりだす関係の諸側面 : フィリピン・カオハガン島の事例

- 著者

- 野中 健一 石川 菜央 宮村 春菜

- 出版者

- 三重大学

- 雑誌

- 人文論叢 : 三重大学人文学部文化学科研究紀要 (ISSN:02897253)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.133-143, 2003-03-25

本稿では、人と生き物の関係を流動的かっ可変的なものとしてとらえ、人と生き物とが、どのように結ばれているのかということ、そこに関連する諸側面を明らかにすることを目的とした。対象地域としてフィリピン、カオハガン島を選定し、島民にとって身近な生き物であるニワトリ、イヌ、ホシムシを例に取り上げた。その結果、島民はそれぞれの生き物に対して、臨機応変に対応を変えつつさまざまな関係を成り立たせていた。それは関係そのものに対する融通性と、関係を結ぶ生物の選択に対する融通性としてとらえることができた。また、人と生き物の関係は、島の社会と大きく関わっており、人間どうしのつながりをもつくっていることが明らかとなった。さらに、人と生き物の関係の間に技能が関連していることは、それぞれの関係が、一定の型にはめられるものでなく、人と生き物の実際のふれあいにより築くことが出来るものであることを示している。

1 0 0 0 IR <論文>社会構築主義の社会問題論におけるメタファー研究

- 著者

- 本嶋 学

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要 (ISSN:0912456X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.1-9, 1998-12-15

論文1. はじめに2. 「メタファー研究」の現状3. Lakoffたちの認知意味論的メタフアー理論4. 社会問題ディスコースのメタファーの諸相5. おわりに

1 0 0 0 OA フォロワーの視点を重視したリーダーシップの研究

本研究の成果としては、まず、フォロワーの視点に基づいて最新のリーダーシップ研究を渉猟し、その動向と課題および今後の展望について4本の研究論文を上梓した。次に、実証研究に関しては、既存のI.S.T社フィールドワークによる事例研究の論文を1本、東海バネ工業株式会社の事例研究の論文を1本。さらに、現在分析中であるが、フォロワーシップ行動とフォロワーが有する時間展望の関係性を調査した定量的研究がある。また、これらの成果を広く社会一般に普及させるために、2冊の一般書を公刊することができた。最後に、学会発表については、リーダーシップに関する共同研究によるもので海外での発表が2回、国内学会の発表を1回行った。

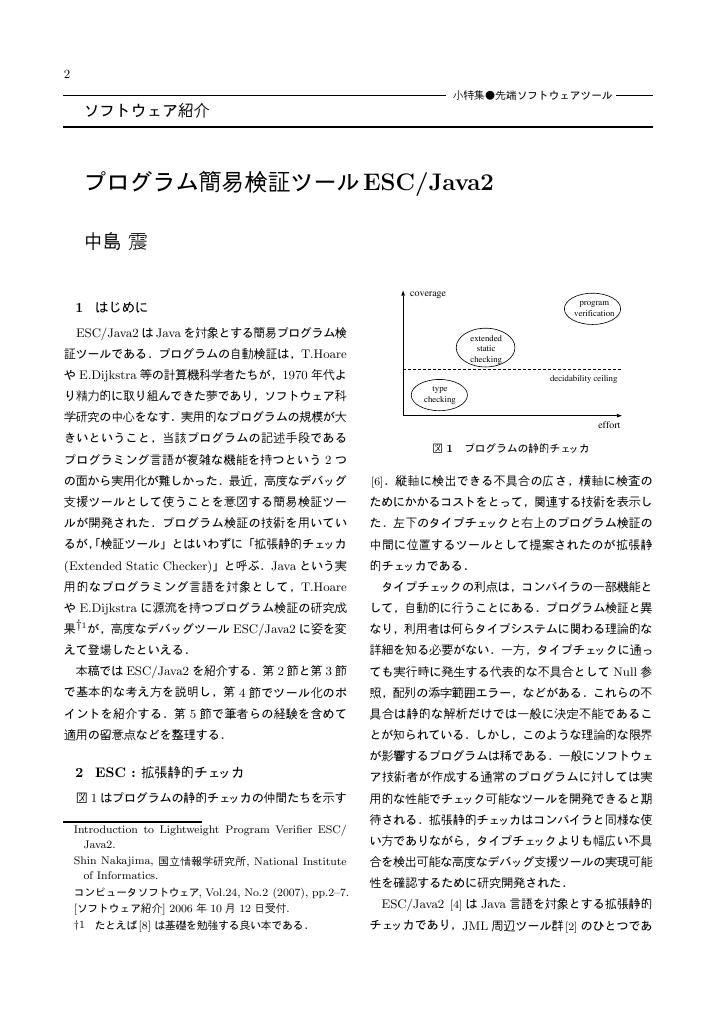

1 0 0 0 OA プログラム簡易検証ツールESC/Java2

- 著者

- 中島 震

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.2_2-2_7, 2007 (Released:2007-06-30)

1 0 0 0 表層コンクリートの品質に関する研究

本研究により得られた成果は以下の通りである。(1)1対のφ0.7mm-ステンレス電極棒を用いた小電極により、これまで不可能であったような局部的なコンクリートの含水率の測定を可能とした。(2)実構造物のコンクリート品質を明らかにし、その耐久性を検討した。(3)乾燥に伴うコンクリートの含水率及び細孔構造の不均質性の形成を観察し、不均質性に及ぼす乾燥開始材齢、乾燥環境、調合、部材厚、仕上げ材の施工の影響を明らかにした。(4)乾燥に伴う各種セメントの水和への影響を物理・化学的観点から明らかにした。(5)乾燥開始材齢と微小セメントペースト供試体の圧縮強度の関係を明らかにし、これをセメントペーストの細孔構造から検討を加えた。(6)乾燥開始材齢、乾燥表面からの距離及び含水率と透気性、透水性、吸放湿性の関係を明らかにした。(8)乾燥開始材齢が早いほど、中性化の進行、塩分浸透、凍結融解による劣化が激しいことを明らかにした。次のような課題が残されている。(1)コンクリートの含水率、細孔構造の不均質データの蓄積(2)含水率及び細孔構造と強度、劣化因子の浸透、仕上げの劣化との関係を解明(3)構造体コンクリートの強度分布、透気性分布、透水性分布の推定と検証(4)強度分布の形成、耐久性低下のシュミレーションこれらの点については、今後研究を続ける予定である。

1 0 0 0 対話文脈を利用した構文意味解析

- 著者

- 池ヶ谷 有希 野口 靖浩 小暮 悟 伊藤 敏彦 小西 達裕 近藤 真 麻生 英樹 高木 朗 伊東 幸宏

- 出版者

- The Japanese Society for Artificial Intelligence

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 = Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence : AI (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.291-310, 2007-11-01

- 被引用文献数

- 3

This paper describes how to perform syntactic parsing and semantic analysis in a dialog system. The paper especially deals with how to disambiguate potentially ambiguous sentences using the contextual information. Although syntactic parsing and semantic analysis are often studied independently of each other, correct parsing of a sentence often requires the semantic information on the input and/or the contextual information prior to the input. Accordingly, we merge syntactic parsing with semantic analysis, which enables syntactic parsing taking advantage of the semantic content of an input and its context. One of the biggest problems of semantic analysis is how to interpret dependency structures. We employ a framework for semantic representations that circumvents the problem. Within the framework, the meaning of any predicate is converted into a semantic representation which only permits a single type of predicate: an identifying predicate "aru". The semantic representations are expressed as sets of "attribute-value" pairs, and those semantic representations are stored in the context information. Our system disambiguates syntactic/semantic ambiguities of inputs referring to the attribute-value pairs in the context information. We have experimentally confirmed the effectiveness of our approach; specifically, the experiment confirmed high accuracy of parsing and correctness of generated semantic representations.

- 著者

- 勅使河原 君江

- 出版者

- 一般社団法人日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会研究会研究報告

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.55-60, 2006-08-17

1 0 0 0 OA アジアの水道民営化状況について

- 著者

- 熊谷 和哉

- 出版者

- 北海道大学衛生工学会

- 雑誌

- 衛生工学シンポジウム論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.89-92, 2004-10-31

1 0 0 0 カント「判断力批判」における機械論と目的論

- 著者

- 横山 輝雄

- 出版者

- 日本科学史学会生物学史分科会

- 雑誌

- 生物学史研究 (ISSN:03869539)

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.p32-40, 1976-11

1 0 0 0 自然の法則性について--カントとベルグソンにおける機械論の限界

- 著者

- 石関 敬三

- 出版者

- 早稲田大学哲学会

- 雑誌

- フィロソフィア (ISSN:05540690)

- 巻号頁・発行日

- no.40, 1960-10

1 0 0 0 カントにおける判断力のアンチノミ-について--機械論と目的論

- 著者

- 福井 雅美

- 出版者

- 立命館大学人文学会

- 雑誌

- 立命館文學 (ISSN:02877015)

- 巻号頁・発行日

- no.529, pp.p265-280, 1993-03

- 著者

- 後藤 真孝 橋口 博樹 西村 拓一 岡 隆一

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.14, pp.25-32, 2002-02-15

- 被引用文献数

- 14

本稿では,共通利用の自由,学術利用の自由が確保されたRWC 研究用音楽データベースの,制作方針と構成について述べる.他の研究分野では,以前から共通データベースの必要性・意義が認識されて,多様なデータベースを構築する努力がなされてきたが,音楽情報処理の分野では,従来,共通楽曲データベースは存在していなかった.そこで我々は既に,「ポピュラー音楽データベース」(100 曲)と「著作権切れ音楽データベース」(15 曲)の二つを構築してきた.本稿では,さらに,「クラシック音楽データベース」(50 曲)と「ジャズ音楽データベース」(50 曲)の二つを構築したことを報告する.本データベースにより,音楽情報処理の研究分野がさらに発展していくことを期待したい.This paper describes the design policy and overview of RWC music database that gives researchers freedom of common use and research use.Various commonly available databases have been built in other research ?elds because of the importance and signi ?cance of those databases.In the ?eld of musical information processing, however,there has not been any commonly available music database.We have therefore built two databases,"Popular Music Database "(100 pieces)and "Royalty-Free Music Database "(15 pieces).This paper reports that we built two more databases,"Classical Music Database "(50 pieces)and "Jazz Music Database "(50 pieces).We hope that these databases will encourage further advance in musical information processing research.