- 著者

- 根本 敬 泉谷 陽子 磯崎 典世 井上 あえか 宇山 智彦 礒崎 敦仁 粕谷 祐子 横山 豪志 石塚 二葉 新谷 春乃 中野 亜里

- 出版者

- 上智大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2020-04-01

本研究は権威主義体制の持続という現代世界を特徴づける検討課題を設定し、その中でも「建国の父」という正統性シンボルに着目して、アジア諸国(計8か国)を対象に比較分析を行うものである。主に歴史学と比較政治学のディシプリンを活用し比較定量分析による一般化可能な論点を抽出することも目指す。権威主義体制、ナショナリズム、歴史修正主義などの研究分野への貢献を視野に入れている。具体的な問いは次の2つである。(1)「建国の父」という正統性シンボルが、本人およびその後の後継エリートによってどのように構築され、継承、変化してきたのか(2)「建国の父」と権威主義体制の持続とのあいだにはいかなる関係があるのか

4 0 0 0 OA 初任教員の研修転移プロセスにおける行動意図の役割

- 著者

- 上岡 伸

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.46097, (Released:2023-01-30)

- 参考文献数

- 44

本研究の目的は,初任教員が受講する校外研修の転移プロセスを自己調整学習の概念によって定義し,研修の改善に取り組む際の指標として行動意図が有用であるかを検討することである.初任教員145名の回答を用いた因子分析の結果,「教育クラウドの活用」を目標とする職場での行動・認知活動に関する項目群は,自己調整学習因子とフィードバック探索因子の2因子構造と判断された.そして,小学校教員と高等学校教員について多母集団同時分析を行うと,行動意図は,自己調整学習とフィードバック探索の潜在因子である「転移の試行」に対して正の大きい効果量を示した.このことから,行動意図は校外研修と職場における自己調整学習とを橋渡しする役割を果たすと考えられ,研修改善に取り組む際の指標として有用であることが示唆された.

- 著者

- 長谷川 弘一

- 出版者

- 会津大学

- 雑誌

- 会津大学文化研究センター研究年報 = The University of Aizu Center for Cultural Research and Studies Annual Review (ISSN:13414003)

- 巻号頁・発行日

- no.21, pp.91-110, 2015-03

- 著者

- 川村 卓 小池 関也 阿江 数通

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.37-48, 2019-06-17 (Released:2019-06-25)

- 参考文献数

- 22

This study examined the flow of energy in the right and left upper limbs of skilled baseball batters during the forward swing motion at different bat head speeds to obtain basic insights that would be useful for batting coaching. The subjects were 23 college baseball outfielders in university teams. The subjects were instructed to hit a ball toward the pitcher from a tee set at a mid-height position. Measurements were taken using 47 points on each subject’s body and 6 points on the bat for a total of 53 points, onto which reflective markers were attached. The 3D coordinates of each marker were measured using a 3D optical motion capture device (Vicon Motion Systems’ VICONMX, 12 cameras, 250 Hz). The variables in the kinetics of each hand were measured using a force detection sensor bat (1000 Hz). The subjects were separated into a faster group of 36.8±0.8 m/s and a slower group of 34.7±1.1 m/s for analysis. In terms of energy transmission, the data revealed that the faster group, in addition to showing additional torque on the knob side shoulder joints, were able to transmit more mechanical energy from the knob side shoulder joints to the end of the upper limbs than the slower group, and that this might be related to an efficient bat head speed. In addition, the faster group showed an increased positive torque power, and transmitted greater mechanical energy to the bat from the hand region. In other words, to prevent mechanical energy from being absorbed while adjusting the bat trajectory near the time of impact, skilled bat control involving movement of the hand joints appeared to determine the bat head speed.

4 0 0 0 OA 日本競馬における前走2着のバイアス

- 著者

- 德田 敦大

- 出版者

- 中央大学大学院研究年報編集委員会、中央大学理工学部事務室

- 雑誌

- 大学院研究年報 理工学研究科編

- 巻号頁・発行日

- vol.50, 2020-09-01

4 0 0 0 OA カゼインの消花時生成するホスホペプチドのカルシウム吸収促進機構

- 著者

- 内藤 博

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.6, pp.433-439, 1986-12-10 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 45

- 被引用文献数

- 11 6

栄養素の過剰摂取が常に問題となっている現在, ミネラル, とくにCaと鉄の欠乏性が逆に顕在化している。この対策として, 食品に強化する方法は, かえって他のミネラルの利用性を妨げる心配がある。このようなことから, ミネラルの摂取量をふやさないで有効性を高めることが有利であると考えられる。CPPはその意味で一つの新しいアプローチの材料になるものであろう。すなわち食品タンパク質の難消化性ペプチドを探索して, ミネラルの吸収に有効なもの, または妨害する種類とそれらの性質を明らかにし, 食品の加工時, これらの効果を調節する可能性を示したもので, 食品栄養学上意義があるものと考えている。

4 0 0 0 OA 宮城県気仙沼市の西舞根川におけるスジエビPalaemon paucidensの生活史

- 著者

- 加藤木 侑一 松本 裕幸 髙橋 潤 東 典子 千葉 晋

- 出版者

- 日本ベントス学会

- 雑誌

- 日本ベントス学会誌 (ISSN:1345112X)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, pp.27-37, 2022-12-25 (Released:2023-01-27)

- 参考文献数

- 65

The life history of Palaemon paucidens, a common freshwater shrimp inhabits many freshwater areas in Japan, remains unclear. In the present study, we surveyed a single population in a stream in Kesennuma, Miyagi Prefecture, Japan to elucidate the life history of this species. The spatio-temporal distribution pattern of the surveyed population was investigated in samples from seven stations established along the upstream and downstream sections of the stream. Size composition, state of sexual maturation, and appearance of hatched larvae were observed in samples collected from the mouth of the stream. Molecular species identification was used to confirm that the samples were P. paucidens. The results indicated that the total population consisted of three year-classes, and that many of the matured individuals (one or two years old) of both sexes seasonally migrated to the mouth of the stream. However, because some individuals remained in the freshwater area upstream, the migration of this species at our study site was partial. Larvae appeared at the same time as adults migrated downstream, and larvae hatched only at night. Based on age estimations in the field and the spawning intervals of females in a laboratory, it was peculated that two-year-old individuals would die after reproduction while one-year-olds would migrate upstream again. As the seasonal migration of both males and females corresponded to reproduction, we conclude that P. paucidens at our study site show diadromous migration and that their main migration pattern is catadromy.

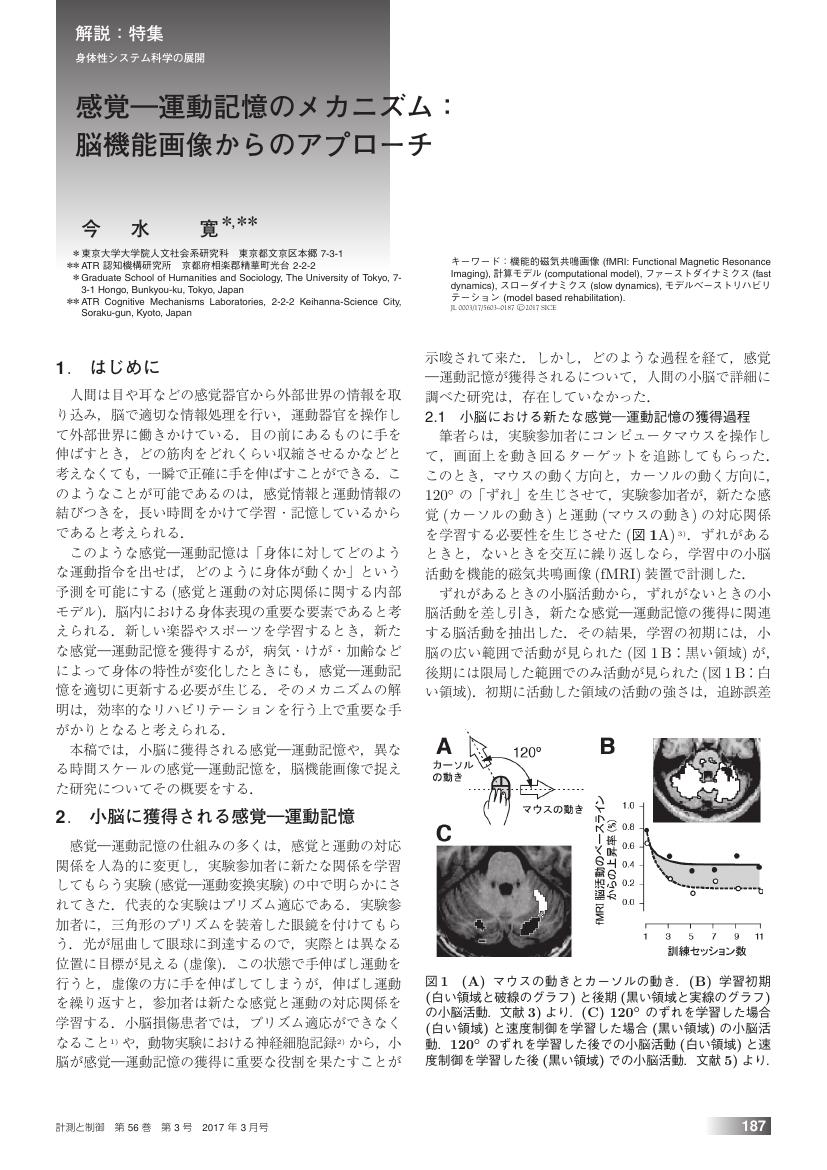

4 0 0 0 OA 感覚―運動記憶のメカニズム:脳機能画像からのアプローチ

- 著者

- 今水 寛

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.187-192, 2017-03-10 (Released:2017-03-18)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 冷え感を有する健康人におけるカイロ加温の部位別検討試験

- 著者

- 嶋 良仁 渡邉 あかね 井上 暢人 國友 栄治 丸山 哲也

- 出版者

- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会

- 雑誌

- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)

- 巻号頁・発行日

- pp.2330, (Released:2020-07-28)

- 参考文献数

- 9

【目的】「冷え」は正常な体温であるにもかかわらず,手または足が冷えている状態である.疾病の有無に関係なく,高齢者を中心に多くの人がこの「冷え」に悩まされている. 冷えを和らげる方法のひとつに使い捨てカイロで手を温めることがあるが,この方法では手が塞がり日常の作業を妨げる.そこで,カイロで上肢の別の部分を加熱することで,手の冷えを緩和できるかどうかを調査した. 【方法】インフォームド・コンセントの後,脈管異常の指摘がこれまでない冷えを自覚する30名に頸部,肘,手首の加温の検討を行った.18名はそれぞれ1週間のインターバルをあけて3ヶ所を指定された順に1週間ずつカイロで加温を行った.残りの参加者は,カイロ固定用ホルダーの影響を観るためにホルダーだけを装着した.すべての参加者は,10cmのvisual analog scaleによる手の冷え評価を連日記録させた. 同様にカイロやホルダー装着が日常作業に差し障ったかを連日評価させた.1週間の加温の治療効果を観るために,カイロまたはホルダーのみを使用した期間終了翌日に,サーモグラフィーとlaser speckle contrast analysis(LASCA)を使用して,24℃20分間の室温順応後に両手の表面温度と血流を計測した. 【結果】頸部と肘部のカイロ加温中に冷えVASの有意な低下が観察された.日常への差し障り度評価は3ヶ所間で差がなかった.手の表面温度・血流はカイロ(あるいはホルダーのみ)の使用で上昇は観察されなかった. 【結語】手を温めなくても手の冷えを改善できることと,加温部位によってその効果が異なることが判明した.この研究は,「冷え」を改善する新しい方法につながると考えられる.サーモグラフィー等の客観的評価は,外気温等の測定条件の影響が非常に大きく,評価方法の検討が必要と考えられた.

4 0 0 0 OA [記念講演] 美術教育から〈学び〉の変革を!

- 著者

- 佐伯 胖

- 出版者

- 日本美術教育学会

- 雑誌

- 美術教育 (ISSN:13434918)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.291, pp.112-119, 2008-03-31 (Released:2010-10-20)

4 0 0 0 中世南部氏城館の特異性

- 著者

- 中村 隼人

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会東北支部研究報告集. 計画系 (ISSN:13456695)

- 巻号頁・発行日

- no.78, pp.111-118, 2015-06

4 0 0 0 IR 『山海経』の意味するもの : 郭郛『山海経注証』の自序に見る、本質とその意義

- 著者

- 武部 健一

- 出版者

- 成城大学

- 雑誌

- 成城国文学 (ISSN:09110941)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.65-77, 2006-03

- 著者

- 藤江 慎二

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.56-67, 2020

<p>本研究は,介護老人福祉施設の介護職員が利用者に対して苛立っていくプロセスを明らかにすることで,不適切な介護の予防的研究および実践に寄与することを目的とした.研究方法には,修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いた.分析の結果,介護職員は〈心身状態の不調〉〈モチベーションの低下〉という苛立ちやすい状態で業務につき,そのなかで〈終わらない業務への焦り〉,〈利用者への苛立ち〉が生起していた.これらには〈他職員介護による苛立ち・負担〉という苛立ちを増加させる要因があった.そして最終的に介護職員の〈利用者への苛立ち〉は〈自分自身への苛立ち〉となり,諸種の焦りや苛立ちが悪循環していくプロセスとなっていた.このような現状を介護職員だけの問題にせず,職員,施設,行政機関などが個々の役割を果たし,不適切な介護の予防に向けた総合的な取り組みを検討していくことが必要であると考えられた.</p>

4 0 0 0 OA 免疫複合体とその意義について

- 著者

- 梁瀬 恵子

- 出版者

- 日本皮膚科学会大阪地方会

- 雑誌

- 皮膚 (ISSN:00181390)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.4, pp.517-531, 1980 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 78

4 0 0 0 IR ペスト流行期の慈悲 : 《慈悲の聖母》のイコノロジー

- 著者

- 河田 淳

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科

- 雑誌

- 人間・環境学 (ISSN:09182829)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.27-37, 2011

本論文は,《慈悲の聖母》図像の表現にペストが与えた影響を明らかにすることを目的とする.この図像は,ひざまずく信徒たちをマントで覆うマリアを表わしたもので,13世末から16世紀半ばにかけてイタリア,フランス,ドイツ,ネーデルラントなどで広まった.第一章では,この図像が『詩篇』に登場する「翼をもつ神」のイメージを踏まえたもので,理想的な共同体としての教会を象徴している点を示した.第二章では,この図像がペストから人びとを守護するとみなされた背景に,マリアが神やキリストへ人びとを執りなす仲裁者として信仰された点を指摘した.第三章では,1347年以降に制作された作品のなかでも,マントの外側でペストの矢を受けて倒れている人びとがいるものを取り上げ,慈悲による救済が選択的に表されている点に着目した.ペスト流行期の《慈悲の聖母》図像には,慈悲が信仰を対価に取引されるさまが表されているのである.This paper reveals how the plagues influenced on the Iconology of the "Virgin of Mercy". This figure spread throughout Italy, Germany, France and the Netherlands from the end of the 13th century to the middle of the 16th century. I examine some works of the figure not only from the view of art history but also from social history ―the history of mentality―, for tracing the medieval notion of Mercy. First, I show that the figure was based on the image of winged God in the Judea-Christt ext (Psalm : 91, 4-10) and that it implied the church and the flock of Christians as ideals. Second, I explain why this figure was thought to protect people from the plagues. From the early Christian era, Mary was thought to be able to intercede with God/Christ. In some works made after 1347, one can see people fled into Mary's cloak ; it sheds the plague-arrow which expressed the anger of God/Christ. Finally, I note the works representing a heap of dead men shot by arrows outside the Mary's cloak. Emphasized mercy could lead to the completely merciless sight. People would be selected in proportion to the degree of one's faith.

4 0 0 0 OA 皮膚科学と化粧品

- 著者

- 福田 實

- 出版者

- 一般社団法人 色材協会

- 雑誌

- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.6, pp.308-316, 2001-06-20 (Released:2012-11-20)

- 参考文献数

- 20

4 0 0 0 OA 金沢大学北溟寮における伝承寮歌をめぐる一考察: 戦後新制大学生精神史研究の試み

- 著者

- 團野 光晴

- 出版者

- 金沢大学資料館 = Kanazawa University Museum

- 雑誌

- 金沢大学資料館紀要 = Bulletin of The Kanazawa University Museum (ISSN:24238864)

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.17-33, 2016-03-01

4 0 0 0 OA 誘導電動機に於けるゲルゲス現象に就きて

- 著者

- 蓮見 孝雄

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.535, pp.123-127, 1933-02-10 (Released:2008-11-20)

- 参考文献数

- 4

捲線型三相誘導電動機の回韓子一相に,任意のインピーダンスを挿入したる場合の特性の理論的研究をなして居る。尚二三の數字例及實驗の結果をも示してある。本文の内容は次の諸項より成る。

4 0 0 0 OA 看護師のメンタルヘルスに対する介入効果のメタ分析

- 著者

- 藤井 隆行

- 出版者

- 日本精神保健看護学会

- 雑誌

- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.113-122, 2020-06-30 (Released:2020-06-30)

- 参考文献数

- 35

4 0 0 0 OA ハイデガーの無底解釈をめぐって シェリング演習(一九二七/二八年)をもとにして

- 著者

- 茂 牧人

- 出版者

- 日本シェリング協会

- 雑誌

- シェリング年報 (ISSN:09194622)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.53-62, 2020 (Released:2020-10-13)

Heidegger erwähnte in der „Schelling-Vorlesung“ (1936) nur ein einziges Mal den Begriff Ungrund und griff ihn sonst nicht weiter auf. Vielmehr beschäftigte Heidegger sich größtenteils mit dem Problem des Zwiespalts zwischen System und Freiheit, in der Annahme, das System Schellings sei gescheitert. Mit der Herausgabe von „Heideggers Schelling-Seminar“ (1927/28) in den letzten Jahren machten Lore Hühn und Jörg Jantzen jedoch klar, dass Heidegger in diesem Seminar mehrmals den Begriff Ungrund erörterte und gerade diesen für einen zentralen Begriff in der Metaphysik des Bösen bei Schelling hielt. Ich habe vor, in dieser Abhandlung zu erklären, dass Heidegger sein Leben lang den Begriff Ungrund für einen zentralen Begriff in der Interpretation von Schelling gehalten und aus diesem Begriff Ungrund seinen Begriff Abgrund herausgearbeitet hat. Ebenso möchte ich klar darlegen, dass die negativtheologische Fragestellung Schellings über die des Deutschen Idealismus hinausdeutet und diese Fragestellung ein Motiv der Überwindung der Metaphysik Heideggers inspiriert.