4 0 0 0 OA リニアメトロの現状と仕組み

- 著者

- 磯部 栄介 石川 彰弘

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.8, pp.576-579, 2015-08-10 (Released:2015-08-11)

- 参考文献数

- 3

4 0 0 0 OA プレプリントの動向とプレプリントサービスのビジネスモデル

- 著者

- 野村 紀匡

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.9, pp.408-413, 2021-09-01 (Released:2021-09-01)

昨今プレプリントへの関心が高まっており,その動向が注目されている。また様々なプレプリントサービスが開設され,そのビジネスモデルも多様である。本稿では文献データベースを用いてプレプリントの動向を分析する。またプレプリントサービスの運営母体別にそのビジネスモデルを調査する。分析の結果,プレプリント投稿数は年々増加しており,特に2016年以降,急激に増えていることが分かった。またプレプリントサービスの運営には相応のコストがかかり,持続的な運営基盤の確保が課題である。今後も増え続ける新規投稿を受け付け,安定したサービスを利用者に提供するために,より安定した運営基盤が求められる。

4 0 0 0 OA Lipid Characteristics of Camellia Seed Oil

- 著者

- Wei Zeng Yasushi Endo

- 出版者

- Japan Oil Chemists' Society

- 雑誌

- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.7, pp.649-658, 2019 (Released:2019-07-01)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 6 35

Camellia oleifera, C. japonica and C. sinensis are three representative crops of the genus Camellia. In this work, we systematically investigated the lipid characteristics of these seed oils collected from different regions. The results indicated significant differences in acid value (AV), peroxide value (PV), iodine value (IV), saponification value (SV) and relative density of the above-mentioned camellia seed oils (p < 0.05). The C. japonica seed oils showed the highest AV (1.7 mg/g), and the C. sinensis seed oils showed the highest PV (17.4 meq/kg). The C. japonica seed oils showed the lowest IV (79.9 g/100 g), SV (192.7 mg/g) and refractive index (1.4633) of all the oils, while the C. sinensis seed oils showed the lowest relative density (0.911 g/cm3). The major fatty acids in the camellia seed oils were palmitic acid (16:0), oleic acid (18:1) and linoleic acid (18:2); the oleic acid in C. oleifera and C. japonica seed oils accounted for more than 80% of the total fatty acids. The oleic acid levels in the C. oleifera and C. japonica oils were higher than those in the C. sinensis seed oils, while the linoleic acid levels in the former were lower than those in the latter one. Differences also exist in the triacylglycerol (TAG) composition, although the most abundant TAG molecular species in the camellia seed oils was trioleoylglycerol (OOO). Seven sterol species, squalene and α-tocopherol were detected in the camellia seed oils, however, the contents of tocopherol and unsaponifiable molecules in the C. oleifera and C. japonica seed oils were significantly lower than those in the C. sinensis seed oil. These results demonstrated that the varieties of Camellia affected the seed oil lipid characteristics.

4 0 0 0 OA 日本におけるカラー写真, カラーラボの50年史

- 著者

- 荒川 光男

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.364-371, 1981-08-28 (Released:2011-08-11)

4 0 0 0 OA 世阿弥自筆能本『難波梅』語彙総索引稿

- 著者

- 宮本 淳子 金子 彰

- 雑誌

- 日本文學 (ISSN:03863336)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, pp.205-233, 2009-03-15

4 0 0 0 OA プランジャーの往復運動による使い捨て注射器内側の細菌汚染

- 著者

- 安部 伸太郎 原賀 勇壮 比嘉 和夫 楠本 剛 重松 研二

- 出版者

- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会

- 雑誌

- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.4, pp.506-510, 2014 (Released:2014-11-07)

- 参考文献数

- 6

【目的】使い捨て注射器は,プランジャー(押し子)と注射器内側が接する部位があり,注射器内側が汚染する可能性がある.プランジャーの往復回数と使い捨て注射器内側の汚染の程度を検討した.【方法】菌液塗布群5本,対照群5本の計10本の20 ml使い捨て注射器で実験を行った.滅菌した液体培地を最大目盛の25 ml吸引し,プランジャーの突出部に菌液を塗布し,液体培地をすべて排出するという操作を,注射器1本につき10回繰り返した.対照群では,菌液ではなく滅菌した液体培地を塗布して同様の操作を行った.排液25 mlのうち0.1 mlを培養し,菌数を計測した.【結果】菌液塗布群では,1回目の排液に菌が含まれていた使い捨て注射器は1本,2回目では0本,3回目では3本,4回目では4本,5回目以降では5本すべての使い捨て注射器の排液から菌が検出された.使用回数の増加とともに排液中の菌数が増加した.対照群では,1本の使い捨て注射器で9回目の排液から菌が1個検出され,それ以外の検体からは菌は検出されなかった.【結論】使い捨て注射器のプランジャーが汚染された状態で往復運動を繰り返すと,注射器の内側が汚染され,使用回数が増えると汚染の程度は増加する.

4 0 0 0 OA 原核生物と真核生物の中間の細胞構造をもつ生物の発見

- 著者

- 山口 正視

- 出版者

- 公益社団法人 日本顕微鏡学会

- 雑誌

- 顕微鏡 (ISSN:13490958)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.124-127, 2013-08-30 (Released:2019-09-10)

- 参考文献数

- 14

地球上には原核生物と真核生物の2つの種類の生物しか存在していない.両者の細胞構造の違いはあまりにも大きく,どのようにして真核生物が生じたかは,生物学上,最大のなぞの1つとされてきた.我々は伊豆諸島の深海から,電子顕微鏡を用いて,原核生物と真核生物の中間の細胞構造をもつ微生物を発見し,パラカリオン・ミョウジネンシスと命名した(一般名は「准核生物」).この生物の存在は「共生説」を支持すると考えられる.

4 0 0 0 OA 有機リンゴ圃場の土壌動物多様性—慣行リンゴ圃場および森林との比較—

- 著者

- 金子 信博 井上 浩輔 南谷 幸雄 三浦 季子 角田 智詞 池田 紘士 杉山 修一

- 出版者

- 日本土壌動物学会

- 雑誌

- Edaphologia (ISSN:03891445)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, pp.31-39, 2018 (Released:2018-04-28)

人間によるさまざまな土地管理は,そこに生息する土壌生物にも大きな影響を与え,土壌生物群集の組成やその機能が,さらにそこに生育する植物の生長にも影響している.農業においても保全管理を行うことで土壌生物の多様性や現存量を高めることが必要である.日本におけるリンゴ栽培は,品種改良と栽培技術の向上により,世界的に高い品質を誇るが,有機栽培は困難であると考えられている.青森県弘前市の木村秋則氏は, 独自の工夫により無施肥, 化学合成農薬不使用による有機栽培を成功させている.その成功の理由については地上部の天敵が増加することや,リンゴ葉内の内生菌による植物の保護力が高まることが考えられているが,土壌生態系の変化については十分調べられていない.そこで,2014 年 9 月に, 木村園(有機) と隣接する慣行リンゴ園, 森林の 3 箇所で土壌理化学性,微生物バイオマス,小型節足動物,および大型土壌動物の調査を行い,比較した.有機の理化学性は,慣行と森林の中間を示したが,カリウム濃度はもっとも低かった.AM 菌根菌のバイオマス, 小型節足動物, 大型土壌動物の個体数は有機で最も多く, 慣行で最も少なかった.特にササラダニの密度は有機が慣行の 10 倍であった.落葉と草本が多く,土壌孔隙が多いことが,有機での土壌生物の多様性および現存量を高めており,植物に必要な栄養塩類の循環と,土壌から地上に供給される生物量を増やすことで,天敵生物の密度を高めることが予測できた.

4 0 0 0 ソーシャルワークにおける尊厳概念をめぐって

- 著者

- 児島 亜紀子

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.86-89, 2020

4 0 0 0 OA 日本における食物アレルギー患者数の推計:疫学調査の現状と課題

- 著者

- 松原 優里 阿江 竜介 大矢 幸弘 穐山 浩 今井 孝成 松本 健治 福家 辰樹 青山 泰子 牧野 伸子 中村 好一 斎藤 博久

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.6, pp.767-773, 2018 (Released:2018-07-18)

- 参考文献数

- 24

【背景・目的】日本における食物アレルギー患者数は年々増加しているが,食物アレルギー患者数の頻度分布(有病率)は,未だ明らかではない.本研究では,それらを明らかにし,新たな調査方法を検討する.【方法】政府統計等利用可能な資料を用いて,食物アレルギー患者数を推計する.【結果】乳幼児期では「自己申告」で約80万人,「医師の診断」で約30万~50万人,学齢期では「自己申告」で約60万人,「医師の診断」で約35万人と推計された.成人では,消費者庁が即時型症状の受診者数を調査しているが,対象が限定されており,患者数の推計は困難であった.【結語】乳幼児はエコチル調査に症状や診断の有無・血液検査を追加することで,年次変化を把握でき,学齢期では文部科学省の調査が有効である.成人期では大規模調査は少なく,国民健康・栄養調査や国民生活基礎調査などに付随した調査が有効である.一方で個々の情報源の抱える問題点も明らかにした.

4 0 0 0 OA 瀉血による自損行為の1例

- 著者

- 松永 亮 渡辺 徹 田中 敏春

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.175-178, 2020-06-30 (Released:2020-06-30)

- 参考文献数

- 9

傷病者は20代の女性。自ら左上肢を切ったようだと家族から救急要請された。現場到着時,傷病者は自宅2階の廊下で倒れていた。初期評価で意識障害を認め,冷汗を認めないものの全身の皮膚は著明な蒼白であった。一見したところ左上肢に切創はなく,皮膚に血液の付着を認めるのみであった。家族の同意を得て傷病者の自室内を確認すると,ゴミ箱の中に血液が入った調理用計量カップと医療用注射針,さらにベッド上に駆血帯を確認した。傷病者の左上肢を詳細に観察すると左肘正中皮静脈に注射痕を確認したことから,傷病者自らが左上肢に医療用注射針を刺して失血させたものと考えられた。本症例では,傷病者と家族からの状況聴取が困難であったが,詳細な状況評価と全身観察を実施することで,自損行為の手段を把握することができた。本症例の自損行為の手段である瀉血は,SNS上で広く流布しており,今後も発生する可能性があるため十分な認識が必要である。

- 著者

- 山本 浩司

- 出版者

- 早稲田ドイツ語学・文学会編集・企画委員会

- 雑誌

- Waseda Blätter (ISSN:13403710)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.57-70, 1994-03-25

4 0 0 0 OA 我國資源と航空燃料及び潤滑油

- 著者

- 永井 雄三郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本エネルギー学会

- 雑誌

- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.204-210, 1938-02-20 (Released:2010-06-28)

- 著者

- 小沼 聖治

- 雑誌

- 大正大学大学院研究論集

- 巻号頁・発行日

- no.45, pp.73-88, 2021-03-15

4 0 0 0 OA 日本におけるライアーの導入と広がり

- 著者

- 島崎 篤子

- 出版者

- 岩手大学教育学部

- 雑誌

- 岩手大学教育学部研究年報 (ISSN:03677370)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, pp.157-176, 2004-02-10

4 0 0 0 OA 「ムハンマドの風刺画」問題をめぐる一考察 : 風刺と嘲笑

2005年から2006年にかけて『ユランズ・ポステン』を発信源として起きた「ムハンマドの風刺画」問題が、今回は『シャルリ・エブド』を中心として繰り返された。この問題をめぐって、「表現の自由」やイスラームに関する様々な議論がわき起こった。本稿では、「表現の自由」をめぐる問題、イスラーム世界の現状、フランス社会におけるムスリムの状況を概観する中で、主として風刺の成立する枠組みという観点から「ムハンマドの風刺画」問題について考察する。今回の事件において問題とすべきなのは「表現の自由」とイスラームという宗教との対立ではない。風刺は弱者を抑圧する力ではかなわない相手(権力者や権威)の悪行や腐敗、矛盾などを暴くために用いられる、機知と悪意の融合した抵抗の表現である。すでに社会的排除に苦しんでいる人々をただ愚弄することのみが目的のように見える、社会的弱者に向けられる悪意の表現は、嘲笑のための表現にしかならない。「ムハンマドの風刺画」はそもそも風刺として成立していなかったのだと言えよう。

4 0 0 0 IR ソーシャルワークにおける「社会的排除」の課題

- 著者

- 宍戸 明美

- 出版者

- 名古屋学院大学総合研究所

- 雑誌

- 名古屋学院大学論集 社会科学篇 (ISSN:03850048)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.77-101, 2009

筆者が「名古屋学院大学論集(社会科学篇)」(Vol. 43 No.3 & Vol. 44 No. 4)において一連して議論してきたテーマはソーシャルワーク(ソーシャルワーカー)と「社会的企業・起業(社会起業家)の関係をみる理論的枠組みへの模索であった。今回は社会福祉の根源的課題であり,理論化の中心的問題である「貧困」概念を整理し,今日の潮流である「社会的排除」とソーシャルワークの関係に焦点を当てていく作業の一端である。欧州の「社会的企業」は「社会的排除」という社会問題を背景にして生まれたとされる。この概念が生産関係からの排除によるものだけではなく,複合的な社会的関係構造からでてきていることを証明することで,従来の福祉政策の限界を超える方策として「社会的企業」の意義を述べる。この「社会的企業」はいわば"公共サービスの現代化"(福原他2007:102)として動き出したセクターともいわれるが,これを公的セクターでもなく,市場セクターでもない,第3のセクターとその活動を位置づけ,「社会的排除」に対する解決をはかる主体として議論しようとするものである。その場合,軸足を広義のソーシャルワーカー活動として捉え,その積極的意味を検討したい。今回は主に「貧困」概念の検討に留まっている。別稿で更に深く考察してみたい。

4 0 0 0 OA アニーリングマシンによるブラックボックス最適化

4 0 0 0 OA 不便にしてQOLを向上させる 不便益という視点

- 著者

- 川上 浩司

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.48-53, 2019-03-31 (Released:2021-04-16)

- 参考文献数

- 9

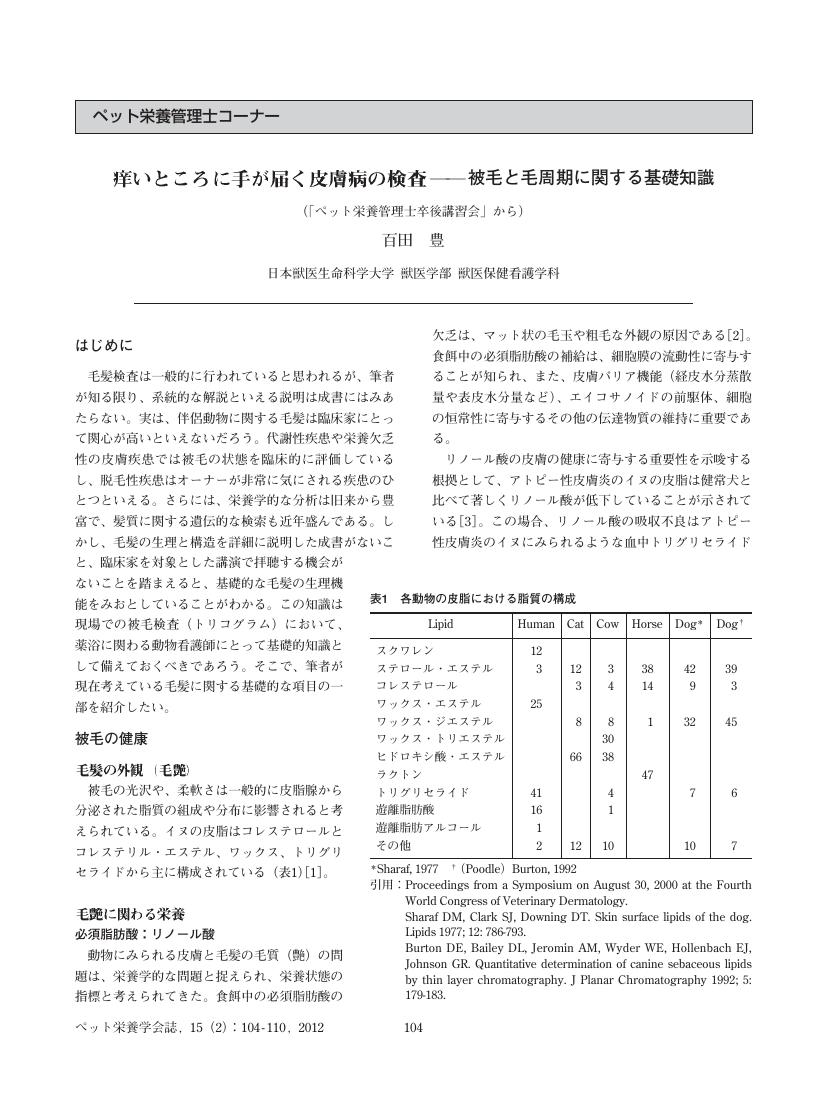

- 著者

- 百田 豊

- 出版者

- 日本ペット栄養学会

- 雑誌

- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.104-110, 2012-10-10 (Released:2013-01-25)

- 参考文献数

- 17