3 0 0 0 OA アラブ・ペルシア文学におけるアレクサンドロス大王の神聖化

- 著者

- 山中 由里子 Yuriko Yamanaka

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国立民族学博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Ethnology (ISSN:0385180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.395-481, 2003-03-24

西アジアに伝わるアレクサンドロス大王に関する言説は,イスラームという信仰と不可分な関係にある。アラブ・ペルシア文学におけるアレクサンドロスは,宗教書においてのみならず,歴史書や叙事詩においても敬虔な信徒,神に特別な権威を与えられた真の教えの布教者,聖戦の闘士,そして預言者として描かれている。 本論文ではまず,アレクサンドロスが中世イスラーム世界においてこのように神聖視されるにいたった背景を明らかにするため,『コーラン』第18章「洞窟」に登場する二本角とアレクサンドロス伝説との関連を指摘し,また,イスラームに先行する一神教であるユダヤ・キリスト教がその宗教説話の中にアレクサンドロスを取り入れた経緯を辿る。 さらに,コーラン注釈書,預言者伝集,歴史書,韻文アレクサンドロス物語など,様々な分野のアラビア語・ペルシア語作品から具体的なテキストを採り上げ,それらを分析し,より象徴的・寓意的な存在である二本角と歴史的コンテキストの中のアレクサンドロスの微妙で密接な相関関係について考察する。 最後に,中国や日本の文献にまで伝わった二本角伝承にも触れる。

3 0 0 0 OA 人間についての謎 第2回

- 著者

- 戸川 達男

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 情報・システムソサイエティ誌 (ISSN:21899797)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.20-23, 2011-05-01 (Released:2016-12-11)

- 参考文献数

- 6

3 0 0 0 OA スポーツする少女たちの身体とそのゆくえを「第三波フェミニズム」の立場から考える

- 著者

- 田中 東子

- 出版者

- 日本スポーツ社会学会

- 雑誌

- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.51-61, 2016-03-25 (Released:2017-03-24)

- 参考文献数

- 27

本論では、フェミニズムの理論とスポーツ文化はどのように関わり合っているのか、今日の女性アスリートの表象はどのような意味を示しているのか、1990年代に登場した第三波フェミニズムの諸理論を参照しながら考察している。まず、アメリカにおける女性スポーツ環境の変化に注目し、そのような変化を導いたのがフェミニズム運動の成果であったことを説明する。ところが、スポーツ文化への女性の参画が進むにつれて、徐々に女性アスリートやスポーツをする若い女性のイメージは、商品の購買を促すコマーシャルの「優れた」アイコンに成り下がってしまった。そこで、女性アスリートやスポーツをする若い女性が登場する広告を事例に、女性たちが現在ではコマーシャリズムと商品化の餌食となり、美と健康と消費への欲望を喚起させられていること、そして、今日の女性とスポーツ文化との関係が複雑なものになったことを示す。最後に、複雑な関係になったとはいえ、スポーツ文化は今日においても「密やかなフェミニズム(Stealth feminism)」の現れる重要な現場であるということを、ストリート・スポーツの例を紹介しながら説明する。

3 0 0 0 脳疲労と脳血流量の関係性

- 著者

- 今泉 敦美 小川 亞子 鄭 飛 田熊 公陽 阪元 甲子郎 松崎 航平 丸田 健介 矢野 佑菜

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, 2016

【はじめに,目的】長時間の精神作業や精神的ストレス負荷は,眠気の誘発と共に意欲・集中力の低下をもたらす。また,尾上ら(2004)は脳が疲労することにより前頭前野の血流低下がみられることを報告している。脳の疲労回復に効果的なものとしてアロマセラピー,ガムを噛むなどが挙げられているがそれらの効果を比較した文献は見当たらない。本研究の目的は,閉眼安静・ガム・アロマセラピーの3つの項目のうち短時間で脳の疲労を改善する手段を比較検討することである。【方法】対象は健常若年成人9名(男性3名,女性6名,平均年齢22.3±1.4歳)。脳表の血流変化は,光トポグラフィETG4000(株式会社日立メディコ製)を用い,国際10-20法に準じて脳疲労関連部位である前頭前野に3×3のプローブを設置した。今回,脳の疲労回復方法として3つの方法(閉眼安静,アロマセラピー,ガムを噛む)を用い,また脳を疲労状態にさせるため2桁の100マス計算を施行した。方法は1.10秒間安静,60秒間100マス計算を30秒の休憩をはさみ2回施行。その間NIRSによる脳血流量の測定を行う。2.30秒間安静後被験者は3つの方法をそれぞれ5分間実施。(1)安静:光を遮断した室内で閉眼し,5分間の安静をとる。(2)アロマセラピー:香りは精油(レモングラス)を匂い紙に浸したものを被験者より約3cmの距離で吸入させる。(3)ガム(ミディアムタイプ):メトロノームを用いて毎分60回の頻度で5分間咀嚼する。3.その後1分間安静をとり,その間にNIRSによる脳血流量の測定を再度行う。統計学的解析は,SPSS(Ver.21)を用いて多重比較検定を行った。なお,有意水準は5%未満とした。【結果】3つの課題において,閉眼安静がアロマセラピーとガムに比べて左右の背側前頭前野のoxy-Hb量が最も増加した。安静の次にoxy-Hb量の増加がみられたのはガムであり右側背側前頭前野において増加がみられた。また,アロマセラピーは他項目に比べ増加率は少なかったが,左側上部前頭前野のoxy-Hb量の増加が見られた。【結論】本研究では,3つの課題が大脳皮質前頭前野の脳血流に与える影響についてNIRSを用いて脳血流量の変化を比較・検討した。閉眼安静時に最も脳血流の増加がみられた。理由として,高橋ら(2003)は,入眠前になると,副交感神経が活発になり血管が拡張すると報告している。このことから,5分間の閉眼安静による視覚遮断,室内を暗くすることにより睡眠に近い状況に持っていくことで,副交感神経が活発になり心身・身体ともにリラックスできたことで脳血流量増加に至ったのではないかと推測される。また石黒ら(2013)は,測定部位である前頭前野は運動学習の課題遂行性の改善に重要な役割を果たしていると報告している。今後の課題として,臨床において閉眼安静が運動学習効率化に活かせるのかを検討していきたい。

3 0 0 0 OA HEMSデータを用いた全国200世帯のエネルギー消費量と室内温熱環境の把握に関する研究

- 著者

- 瀬戸 大輝

- 出版者

- 法政大学大学院デザイン工学研究科

- 雑誌

- 法政大学大学院紀要. デザイン工学研究科編 = Bulletin of graduate studies. Art and Technology (ISSN:21867240)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.1-5, 2021-03-24

The purpose of this study is to clarify the electricity consumption and indoor thermal environment of high thermal insulation in japan. In the analysis, the energy saving performance and indoor thermal environment of the target houses in this study were found to meet any of the G1 to G3 levels recommended by HEAT20. In addition, this study attempts to show more clearly the relationship between house plans and energy consumption creating an energy index that considered the number of household members and the size of the house. As a result of the research, regarding the relationship between the presence or absence of an atrium in the living room and energy consumption, it was confirmed that the air volume of the living room, including the atrium space. And it was suggested that housing plans may have an indirect effect on energy consumption.

- 著者

- 山岡規雄

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- no.288, 2021-06

3 0 0 0 OA 茨城県東茨城郡大洗町におけるインドネシア人労働者の就労基盤

- 著者

- 目黒 潮

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.61, 2005 (Released:2005-11-30)

1.はじめに茨城県東茨城郡大洗町(以下,大洗町)は水産加工業が多く立地する地域であるが,近年の小売価格の変遷に伴う賃金の低下によって労働力不足がすすんでいる.このため労働者の確保が困難になった各水産加工会社は,雇用対策として外国人労働者を雇うようになった.その結果,経営難のため倒産する企業が増える一方,大洗町の水産加工業の従業員数は増加傾向にある.2.大洗町の外国人労働者とその国籍および就業職種大洗町の外国人登録者数は1980年以降,急激な増加を示している.2004年1月現在の外国人登録者数は,大洗町の日本人数19,623人に対し,904人であり,国籍別に外国人登録者数を見ると,インドネシア人(444人),中国人(133人),フィリピン人(132人),タイ人(57人),ブラジル人(33人)の順に多い.特にインドネシア人は,北スラウェシ州の出身者であるミナハサ族がほとんどを占めるという点で特徴的である.彼らの流入期は,大きく三つに分けることができる. 第1期: 不法就労者の流入(1980年 ? )1980年代後期,大洗町の水産加工業に就労していた在留外国人はイラン人が中心であったが,1990年代半ばになると,タイ人,フィリピン人の不法滞在者が増加した.しかし1996年になると,各水産加工会社が不法就労助長罪で送検されるようになり,それ以降,不法就労者は減少した. また,1980年代頃から,ある日本人船員と結婚していた北スラウェシ州ビトゥンの女性が,インドネシア人の家族を大洗町の各水産加工会社に紹介していたため,インドネシア人の不法就労者の流入も始まっていた.インドネシア人はその後徐々に増加し,同郷会や教会などのコミュニティを形成するようになった.これらの名簿から延べ人数を推計すると,最多時の2001年当事にはインドネシア人だけで1000人以上が大洗町に居住していたと推定される. 第2期: 日系人の流入(1991年 ? ) 1991年以降,一部の水産加工会社は改正施行された入管法の影響を受け,当事急増していた南米日系人の雇用も行っていた.しかし,南米日系人は業務請負会社を経由して就労するため、高額のマージンが取られるという結果をもたらした.その後,ある水産加工会社の関係者が,インドネシアの北スラウェシ州に日系人が多く居住するという情報を得て,各企業の要請に応じて彼ら紹介することで,雇用の合法化を試みた.1998年から2005年までに,北スラウェシ出身の日系人約180人が,大洗町の企業約20社に就労している.彼らの多くは,周辺の他産業に従事するようになった不法滞在者とも交流を持っている場合が多い. 第3期: 中国人研修生の流入(2003 年? ) 1991年に改正施行された外国人労働者の研修・技能実習制度は,海外への技術移転と同時に,二本の中小企業の雇用対策という,二つの側面を持つ.大洗町では同制度の拡大に応じて,2003年から本格的に中国人研修生を導入するようになった.研修生は二つの団体を経由して受け入れられ,18社に入っている.今後,大洗町では他地域の製造業と同様,徐々に研修生・技能実習生を増加させていく可能性が示唆される.ただしインドネシア人については,不法就労者雇用の経歴を持つ大洗町の水産加工会社に対して研修期間の許可が下りず,難航している.3.大洗町におけるインドネシア人の就業とコミュニティ 不法就労者,日系人,研修生・技能実習生という3つのタイプの外国人労働者の中で最大数を示すインドネシア人は,以下のようなエスニック・コミュニティを形成した. 教会:宗教行事や生活支援,指導などを行う. ● インドネシア福音超教派教会(G_(企)_J) ● 日本福音キリスト教会(GMIM) ● インドネシア・フルゴスペル教団(GISI) ● カソリック 同郷会:仲間同士の相談を行い,葬祭時の費用を出す. ● Langoan ● Kawangkoan ● Kiawa ● Karegesan ● Tomohon ● Sonder ● Sumonder ● Tondono ● Tumpa Lembean 大洗町の行政当局は不法就労者の増加を恐れ,外国人に対する支援策が十分ではない。そのためこれらのコミュニティが彼らの生活に関して指導的な役割を担っているだけでなく,大洗町の水産加工会社と提携してインドネシア人労働者の指導に関わるようになってきている. 本研究でとりあげた事例に見られるシステムは,移民政策や移民産業によって移住労働者の職種や居住を自由自在にコントロールするというトップダウン式のものではない.むしろ,移住労働者のコミュニティと地域産業が自発的に提携し展開していく,ボトムアップ型の事例である.特に,そのコミュニティに対して,民族意識や宗教組織が重要な役割を果たしているという点で特徴的である.このような就労基盤は,今後の移住労働者研究における重要な素材であるといえよう。

3 0 0 0 OA カミソリの刃先と切れ味

- 著者

- 山田 克明 宮崎 宏明

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.11, pp.2048-2051, 1988-11-05 (Released:2009-10-08)

- 被引用文献数

- 1 1

3 0 0 0 OA 短期間飼育によるヤマトシジミの高品質化

- 著者

- 野尻 侑 佐橋 栞太 豊原 治彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.5, pp.826-834, 2018-09-15 (Released:2018-10-19)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1 2

短期間にヤマトシジミを高品質化する目的で,給餌条件を検討した。その結果,0.1 g/Lの可溶性糖源では効果がなかったのに対し,同濃度の米粉給餌によりグリコーゲン量が約2.2倍に増強されたことから,懸濁物食のヤマトシジミにとって不溶性餌料が効果的であること,塩分濃度0.5%から1%への高浸透圧処理と環境水中へのアミノ酸投与を併用することでグリシン,プロリン,アラニン及びグルタミン酸を増強できることが分かった。

3 0 0 0 OA 藤植塙両檢校一件 3巻

- 出版者

- 小川剣三郎 [写]

- 巻号頁・発行日

- vol.[1], 1927

- 著者

- 熊谷 治子

- 出版者

- 学校法人白百合学園 仙台白百合女子大学

- 雑誌

- 仙台白百合女子大学紀要 (ISSN:13427350)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.91-105, 2014

3 0 0 0 OA 投機を用いた並列ゲーム木探索の効率化

- 著者

- 浦 晃 横山 大作 近山 隆

- 雑誌

- ゲームプログラミングワークショップ2010論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, no.12, pp.134-141, 2010-11-12

従来の並列ゲーム木探索手法の多くは、プロセッサが数十という環境を想定しているため、計算量を抑制することに配慮するあまり並列度が低下し、多数のプロセッサを有効利用できない。本稿では、数百以上のプロセッサからなる環境において大きな速度向上を実現するために、必要なタスクの実行を妨げないようにスケジューリングしつつ、必要性が明らかでないタスクも投機実行することを提案する。提案手法を実装して評価したところ、タスクの粒度と優先度の設定が適切であれば、大きな速度向上が得られることがわかった。また、逐次探索プログラムとの対戦でも提案手法の優位性を示すことができた。

3 0 0 0 OA DNA nanotechnology provides an avenue for the construction of programmable dynamic molecular systems

- 著者

- Yusuke Sato Yuki Suzuki

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.116-126, 2021 (Released:2021-05-26)

- 参考文献数

- 80

- 被引用文献数

- 2

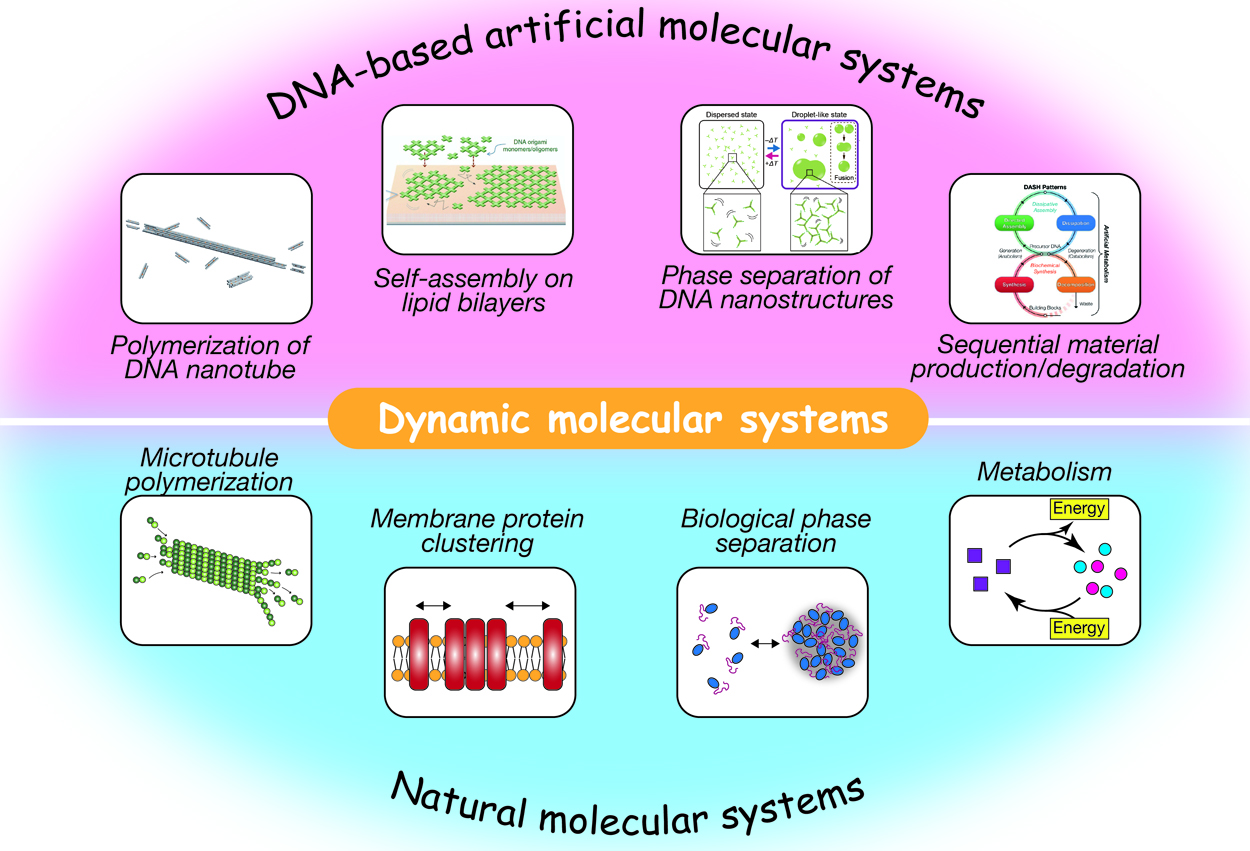

Self-assembled supramolecular structures in living cells and their dynamics underlie various cellular events, such as endocytosis, cell migration, intracellular transport, cell metabolism, and gene expression. Spatiotemporally regulated association/dissociation and generation/degradation of assembly components is one of the remarkable features of biological systems. The significant advancement in DNA nanotechnology over the last few decades has enabled the construction of various-shaped nanostructures via programmed self-assembly of sequence-designed oligonucleotides. These nanostructures can further be assembled into micrometer-sized structures, including ordered lattices, tubular structures, macromolecular droplets, and hydrogels. In addition to being a structural material, DNA is adopted to construct artificial molecular circuits capable of activating/inactivating or producing/decomposing target DNA molecules based on strand displacement or enzymatic reactions. In this review, we provide an overview of recent studies on artificially designed DNA-based self-assembled systems that exhibit dynamic features, such as association/dissociation of components, phase separation, stimulus responsivity, and DNA circuit-regulated structural formation. These biomacromolecule-based, bottom-up approaches for the construction of artificial molecular systems will not only throw light on bio-inspired nano/micro engineering, but also enable us to gain insights into how autonomy and adaptability of living systems can be realized.

3 0 0 0 OA 「ぽち」とその周辺語 : 〈心付け・祝儀〉を示すことば

- 著者

- 橋本 行洋 Yukihiro Hashimoto

- 雑誌

- 日本文藝研究 (ISSN:02869136)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.1-12, 2015-03-10

3 0 0 0 OA 日本の中学生のいじめの加害経験に関連する要因 ―クラスレベルと個人レベルでの検討―

- 著者

- 水田 明子 岡田 栄作 尾島 俊之

- 出版者

- 一般社団法人 日本公衆衛生看護学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生看護学会誌 (ISSN:21877122)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.136-143, 2016 (Released:2016-09-02)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1

目的:中学生のいじめの加害経験と,クラスの結束,いじめの被害経験,時間的展望,家族構成,経済状況との関連を明らかにする.方法:2012年12月から2013年1月に,公立中学校8校の生徒(N=2,968人)に調査を行った.いじめの加害と被害経験の有無は2値変数にした.生徒同士の繋がりを4項目4段階評価で尋ね,クラスの平均値を算出し「クラスの結束」と定義した.いじめの加害経験を目的変数,クラスの結束,いじめの被害経験,時間的展望,家族構成,経済的余裕を説明変数とした単変量ロジスティック回帰分析を行った.結果:クラスの結束が高いといじめの加害経験のオッズ比が低かった(男:OR=0.44,95%CI=0.29–0.67;女:OR=0.59,95%CI=0.37–0.95).いじめの加害経験は被害経験と正の関連,現在の充実感と過去受容は負の関連があった.考察:クラスの結束はいじめの加害経験と関連した.いじめ防止対策にはクラスレベルでの信頼の構築が重要であり,現在の充実感,過去受容への働きかけも有用である.

- 著者

- 天笠 志保 荒神 裕之 鎌田 真光 福岡 豊 井上 茂

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- pp.20-143, (Released:2021-06-11)

- 参考文献数

- 71

抄録 スマートフォンやウェアラブル端末などのモバイルヘルスデバイス(mHealthデバイス)の普及に伴い,医療・健康分野における情報通信技術の重要性が高まっている。本総説では,mHealthデバイスを用いた身体活動評価の現状を概観し,主要な研究成果の整理を通じて,mHealthデバイスを用いた身体活動研究の今後を展望する。mHealthデバイスの活用により,調査方法の主流であった質問紙を用いた主観的な評価とは異なり,客観的な身体活動の評価を大規模でリアルタイムに実施することが可能となっている。また,mHealthデバイスはデータを自動で収集し蓄積しているため,遡及的に多様な分析が可能である。とくにスマートフォンは利用者数が多く,大規模モニタリングや大規模介入に資する可能性が高い。一方,手首装着型のウェアラブルデバイス(リスト型デバイス)は,スマートフォンに比べると利用者数は少ないものの,より精度の高い睡眠などスマートフォンで取得困難なデータを含めた24時間の行動評価が可能となっている。このため,身体活動の総量のみならず,強度,継続時間,頻度,種類,時間帯など多様な観点を含む身体活動の質に着目したより精緻な分析が実現する。さらに,リスト型デバイスは,心拍数などの生体情報や位置情報を測定する機器が搭載されているものもあり,これらのデータをデバイスの加速度情報と組み合わせることで,身体活動のより具体的かつ詳細な評価が可能になると考えられる。主要なmHealthデバイスによる身体活動評価の妥当性は多くの研究によって確認されており,研究用に開発された歩数計や加速度計と比較可能である。mHealthデバイスを用いた身体活動の評価は,対象者の代表性やデータの継続性等に関する課題,プライバシーポリシーを踏まえた倫理的な配慮の必要性があるものの,個人の健康管理ツールとしての用途だけでなく,身体活動に関する疫学研究や臨床研究,さらには身体活動指標を利用した社会サービスなどの多様な場面での活用が期待される。

3 0 0 0 OA 船舶流体力学関係の標準記号および水の密度, 動粘性係数

- 著者

- 中村 彰一

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 造船協会誌 (ISSN:03861503)

- 巻号頁・発行日

- vol.429, pp.145-155, 1965-04-25 (Released:2018-04-21)

3 0 0 0 OA 魚類の性転換:そのプロセスと進化メカニズム

- 著者

- 桑村 哲生

- 出版者

- 日本比較内分泌学会

- 雑誌

- 日本比較内分泌学会ニュース (ISSN:09139044)

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, no.108, pp.108_14-108_19, 2003 (Released:2003-02-27)

- 参考文献数

- 16

3 0 0 0 OA 男子における思春期発育の分析,とくに精通現象について

3 0 0 0 鳳凰とは何か (鸞其他について)

- 著者

- 蜂須賀 正

- 出版者

- The Ornithological Society of Japan

- 雑誌

- 鳥 (ISSN:00409480)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.16, pp.110-120,PLI, 1924