2 0 0 0 OA 領海における外国公船に対する執行措置の限界

- 著者

- 佐藤 教人 Norihito Sato

- 出版者

- 同志社法學會

- 雑誌

- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.1288-1215, 2014-11-30

領海関連概念の歴史的背景を確認した上で、関係国際法条文の起草過程を分析することにより、根拠条文を踏まえた外国公船への執行措置要領を一定程度明らかにすることを目的とした論文である。

2 0 0 0 OA 高校生・高専生用スマートフォン利用によるインターネット依存傾向尺度の作成

- 著者

- 黒川 雅幸 本庄 勝 三島 浩路

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- pp.1907, (Released:2020-03-14)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 4

本研究の目的は,高校生・高専生用スマートフォン利用によるインターネット依存傾向尺度を作成することであった。高校生および高専生371名を対象に,オンライン調査を実施した。そのうちの134名は,再検査信頼性を確かめるために,約1か月後に2回目のオンライン調査に回答してもらった。また,1回目のオンライン調査に協力してもらった人のうち,109名に対してスマートフォン利用の実測値の測定を約2週間行った。スマートフォン利用によるインターネット依存傾向尺度は,4因子38項目から構成された。4つの因子は,中毒性のある情緒問題を引き起こす「情緒」,やめようと思ってもできない「統制不全」,実生活を犠牲にしてでもスマートフォンの使用を優先する「スマートフォン誘因」,ソーシャルメディアによって承認を求めようとする「承認欲求」であった。尺度得点は安定しており,再検査信頼性は高いことが示された。また,実測値の測定により,土日における1日あたりの利用が600分以上の人は,200分未満の人よりも「統制不全」や「スマートフォン誘因」が高かった。さらに,いずれの下位尺度も依存の自覚症状や抑うつと正の相関があることも示され,妥当性を備えた尺度であることが示された。

2 0 0 0 OA 6 .向精神薬の有害事象

- 著者

- 兼子 幸一

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床薬理学会

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.84-90, 2017-03-31 (Released:2017-04-22)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA テグスの話 天然テグス及び人造テグス

- 著者

- 山田 桂輔

- 出版者

- 社団法人 繊維学会

- 雑誌

- 繊維工業学会誌 (ISSN:18842267)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.4, pp.206-210, 1937 (Released:2008-07-08)

2 0 0 0 OA ビリヤードスピン系のカオス的ダイナミクス

- 著者

- 鈴木 秀幸

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.309-313, 2013-05-01 (Released:2013-09-06)

- 参考文献数

- 6

本論文では,交通信号の数理モデルとカオスボルツマンマシンを紹介する.また,これらのモデルを含むハイブリッドシステムのクラスとして,ビリヤードスピン系を提案する.ビリヤードスピン系は,複雑で大規模な工学システムに対する統計物理の観点からの理解の手掛かりとして期待できるほか,機械学習,アナログ計算等の分野への応用が期待できる.

2 0 0 0 OA 特集「合理性をめぐる認知科学」編集にあたって

2 0 0 0 OA 相対運動ロボットを用いた触覚による自己運動パターンの想起

- 著者

- 辻田 勝吉 後安 美紀 岡﨑 乾二郎

- 出版者

- 日本生態心理学会

- 雑誌

- 生態心理学研究 (ISSN:13490443)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.31-34, 2016-09-01 (Released:2021-01-27)

- 参考文献数

- 15

本研究では,人間と協働して絵を描くロボットシステムを用いて,自己主体感および自己所有感発現のメカニズムを調べることを目的とする.本研究では,描画行為は主体と媒体との相対運動の中で生じるものだと考えている.具体的には,ロボットがペンを保持したアームを可動させるのではなく,ロボット上部に設置された画板を実際の描画方向とは逆に可動させることで描画を行う.本描画ロボットを用いた実験を通して,人間がペン先に伝わる触覚のみによって,過去の自分の描画運動パターンを想起し,再現できるか否かを検討した.その結果,ペン先の触覚のみによる運動知覚によって,画像刺激による想起と同等の線画の形態的特徴の再現能力と,線画の局所的な特徴点近傍では,むしろ視覚想起条件よりも優れた再現能力が発現することが確認された.

2 0 0 0 OA ロシア語の否定生格の現象における格標示

- 著者

- 青木 正博

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1996, no.110, pp.52-78, 1996-12-20 (Released:2007-10-23)

- 参考文献数

- 17

The subject of intransitive clauses with negated verbs in Russian is marked either by the genitive or nominative, while the object of transitive clauses with negated verbs - either by the genitive or accusative. The purpose of this paper is to discover the factors that determine the case marking on the subject and object, and to clarify the character of case marking pattern in the phenomenon of the genitive of negation.The analysis of the data shows that there are two main factors which determine the case of the subject in negated intransitive clauses. One is the possibility of the subject's activity in affirmative clauses. The other is the intensity of negation that weakens the possibility of the subject's activity. As for negated transitive clauses there are also two main factors which determine the case of the object. One is the transitivity in affirmative clauses. The other is the intensity of negation that weakens the transitivity.In regard to the case marking pattern in the phenomenon of the genitive of negation, the analysis shows that it is characterised by four factors: a) semantic content of the intransitive verb, b) semantic content of the NP (s), c) mood of the clause, and d) semantic content of the transitive verb, which affect the case marking.

- 巻号頁・発行日

- 1940

- 著者

- 舘 葉月

- 出版者

- 歴史科学協議会

- 雑誌

- 歴史評論 = Historical journal (ISSN:03868907)

- 巻号頁・発行日

- no.844, pp.16-27, 2020-08

2 0 0 0 OA 監査法人の未来像 : 監査法人の研究

- 著者

- 柴田 英樹

- 出版者

- 弘前大学人文学部

- 雑誌

- 人文社会論叢. 社会科学篇 (ISSN:13450255)

- 巻号頁・発行日

- no.23, pp.67-99, 2010-02-28

2 0 0 0 「日本軍政下のジャワ島における現地人ジャーナリストの活動」

今年度は、戦中から戦後の連続性をキーワードに日本・インドネシアの関係に着目し研究を行った。具体的にいうと、戦中において軍政に関わっていた日本人、とりわけ清水斉(元第十六軍宣伝部所属)の戦後の動向、彼が設立した日本インドネシア文化協会の役割、スカルノの動向の三者を軸に考察したものである。戦後においてスカルノは「革命」の名の下インドネシア国内における自らの地位・正当性を表現しており、反オランダ活動を展開していた。彼の反オランダ活動は政治的・経済的両側面より展開された。まず、政治的側面においては、オランダの手中にあった西イリアンをインドネシアに返還するよう求め、経済的側面では、オランダ資本を追い出し、それらを自国民族の資本に変更することを遂行した。このスカルノの政策は、インドネシア国内を困困窮の道へと導いてしまう。そこでスカルノは、戦後賠償を紋切りに日本から経済協力を引き出すのであった。その際彼は軍政期の話を持ち出し、日本=兄、インドネシア=弟といったいわゆる「大東亜共栄圏」的発想で日本からの援助を求めていくのであった。しかし、オランダ資本に代わり、外国資本である日本資産がインドネシア国内に入ってくることでスカルノの同政策は自身の正当性を担保しきれないものとなっていく。この状況を打破していくのが日本・インドネシア文化協会であった。その設立者である清水斉の論考をみると、軍政期の日本中心的な考えを否定し、かつ、スカルノ政権では西イリアン問題が非常に重要な問題となっているので、同協会を利用し西イリアンの解放運動までも行おうと試みていたのである。これがインドネシア国営通信社であるアンタラ通信にて報道され、インドネシア国内にも認知されるようになった。これらの活動が当該期における日本・インドネシアの関係において潤滑剤となっていたことが推察できる。以上が今年度の研究実績である。

2 0 0 0 OA ドゥルーズの哲学における主体の死と再生

- 著者

- 大崎 晴美

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.1998, no.49, pp.280-289, 1998-05-01 (Released:2009-07-23)

現代フランスの哲学者ジル・ドゥルーズは、ポスト・モダンという思想潮流の一員として位置付けられている。ポスト・モダンは、近代に対する異議申し立てを行い、その資格において、近代の原理である主体の死を宣告する。例えば、ドゥルーズの中期の代表作である『千のプラトー』の次の箇所は、こうした主張を表すものと見なされる。「そこには、あらゆる形態も、それらの形態の発展ももはや全く存しないし、主体も、主体の形成も存しない。(中略)ただ、形態をなさない要素の間の、(中略)つまり、あらゆる種類の分子や微粒子の間の、運動と静止の関係、速さと遅さの関係だけが存する。ただ、此性、情動、主体なき個体化だけが存する。」(MP, p. 326)だが、実際には、ドゥルーズの哲学の内には、主体への探究が存する。事実、ドゥルーズの哲学の出発点は、主体への問いによって規定されている。彼の最初の著作は一九五三年のヒューム論であるが、その題名は、『経験論と主体性-ヒュームによる人間の本性』(以下『経験論と主体性』と略す)である。つまり、この著作においては、まさに主体性が問題となっており、しかも、その主体性が経験論との密接な関係において理解されているのである。のみならず、そこで提示される主体の枠組みは、経験論との関係とともに、以後の著作によって引き継がれ、展開されてもいる。本論は、哲学史の研究を主とする初期のドゥルーズの著作について、このことを示すことを試みる。その際に、まず、最初の著作であるヒューム論を(1)、次にドゥルーズが初期において最も重視していた二人の哲学者、ニーチェ(2)とスピノザ(3)についての著作を検討した後、初期の研究の集大成である『差異と反復』を吟味する(4)。

2 0 0 0 OA 除草剤と植物-その1:雑草はどうして枯れるのか

- 著者

- 伊藤 操子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 緑地雑草科学研究所

- 雑誌

- 草と緑 (ISSN:21858977)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.2-12, 2017 (Released:2018-02-15)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2

生物は外部からの化学物質に対して様々な生体反応を示し,これは医薬と人間・病原菌等と同様に除草剤と雑草にも当てはまる.除草剤の最終的に効果である雑草の死亡に至るまでには,薬剤の植物体(茎葉,根,種子)へ吸収,体内の作用部位への移行,作用点での特定の生化学反応の阻害,これらの過程中での薬剤の代謝・分解といった,様々なプロセスが関わっている.そして,この各プロセスは植物の種類,生育段階等による差異が大きく,このことが望む効果を決定づけたり,ときには薬害の原因になったりしている.“雑草がなぜ枯れるか”については,緑地雑草管理の関係者も日頃あまり気にかけないか,その必要を感じていないのではないかと思われる.しかし,実際は望ましい結果を得るためには,枯れるまでの各プロセスへの正確な知識は非常に重要であり,少なくとも米国の雑草管理事業者はこれらを身に着けているようだ.そこで本稿では,1)除草剤はどのようにして植物体内に入るか,2)どのようにして作用部位にたどりつくのか,3)どのような作用によって雑草を枯死させるのか,および4)除草剤の精緻な作用機構が生んだ深刻な問題である除草剤抵抗性変異について,現場関係者の理解を目標に,できるだけ分かりやすく解説することを試みた.

2 0 0 0 OA 複合災害被災者の幸福度・精神的健康に影響を与える要因の検討

- 著者

- 竹林(兼子) 唯 大類 真嗣 中島 聡美 桃井 真帆 伊藤 亜希子 前田 正治 安村 誠司 大戸 斉

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 日本認知・行動療法学会大会プログラム・抄録集 第44回大会 (ISSN:24333050)

- 巻号頁・発行日

- pp.356-357, 2018-10-26 (Released:2021-05-18)

2 0 0 0 OA 症例 完全房室ブロックを生じたW-P-W症候群と特発性肥大型心筋症の合併症例

- 著者

- 貴田岡 成憲 真宗 るり子 本良 いよ子 及川 仁元 渡辺 坦 小田島 秀夫

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.11, pp.1341-1346, 1988-11-15 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 30

WPW症候群に特発性肥大型心筋症(HCM)を合併し,ジソピラミドの投与により完全房室ブロックを生じた症例を経験した.症例は61歳の男子で,上室性期外収縮に対しジソピラミド200mg 2分服を投与したところ,9日目に完全房室ブロックによる高度の徐脈(毎分32拍)を生じた.電気生理学的検査により,James束とMahaim束の存在が強く示唆され,ブロック部位はHV問にあった.原因としてはHCMと加齢による冠状動脈硬化が考えられ,これらによるHis-Purkinje系の潜在性の伝導障害が,ジソピラミドにより顕在化したものと考えられた.WPW症候群に完全房室ブロックを併発したという報告は極めて稀である.この組み合わせにHCMや他の心筋変性疾患を合併した報告はさらに稀であるのでここに文献的考察を加えて報告する.

- 著者

- 野田 誠 鈴木 文男 藤波 竜也 山本 康人 吉川 俊治 田代 宏徳 薄井 宙男 市川 健一郎 瀬崎 和典 磯部 光章

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.Supplement4, pp.12-19, 2008-11-30 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 8

三尖弁輪自由壁のatrio-fascicular型Mahaim(M)線維は,左脚ブロック型wide QRS頻拍の原因となりうるが,発生学的には“遺残副房室結節”がその本体と考えられる.M線維伝導を,房室結節・His束伝導(A-H-V伝導)のごとくA-M-V伝導として考えた場合,M伝導ブロックはAM blockとMV blockに分類しうる.持続性MV blockのためにMahaim頻拍の出現を認めないと推察された“innocent bystander Mahaim”の1例を報告する.【症例】68歳,女性.電気生理検査よりslow-fast型AVNRTが診断された.いかなる電気刺激にても心室早期興奮波形は出現しなかったが,三尖弁輪においた20極カテーテルよりM電位と推察されるスパイク電位を記録しえた.AM伝導は減衰伝導を示し,ATPによりAM blockが誘発された(房室結節類似組織の診断).心房期外刺激法において,AH blockが出現しH波・V波がともに消失したがAM伝導は保たれ,MV blockが明らかとなった.検査中,左脚ブロック型QRS波形が全く出現しないことより持続性のMV blockと考えられた.【結語】電気生理学的・発生学的観点より『MVblockを合併するMahaim線維(遺残副房室結節)』が考えられた.持続性MV blockのためにMahaim型QRS波形・Mahaim頻拍が出現しないものと推察された.

- 著者

- Takuro SHINTANI

- 出版者

- The Japan Academy

- 雑誌

- Proceedings of the Japan Academy (ISSN:00214280)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.7, pp.355-358, 1976 (Released:2006-10-03)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 5

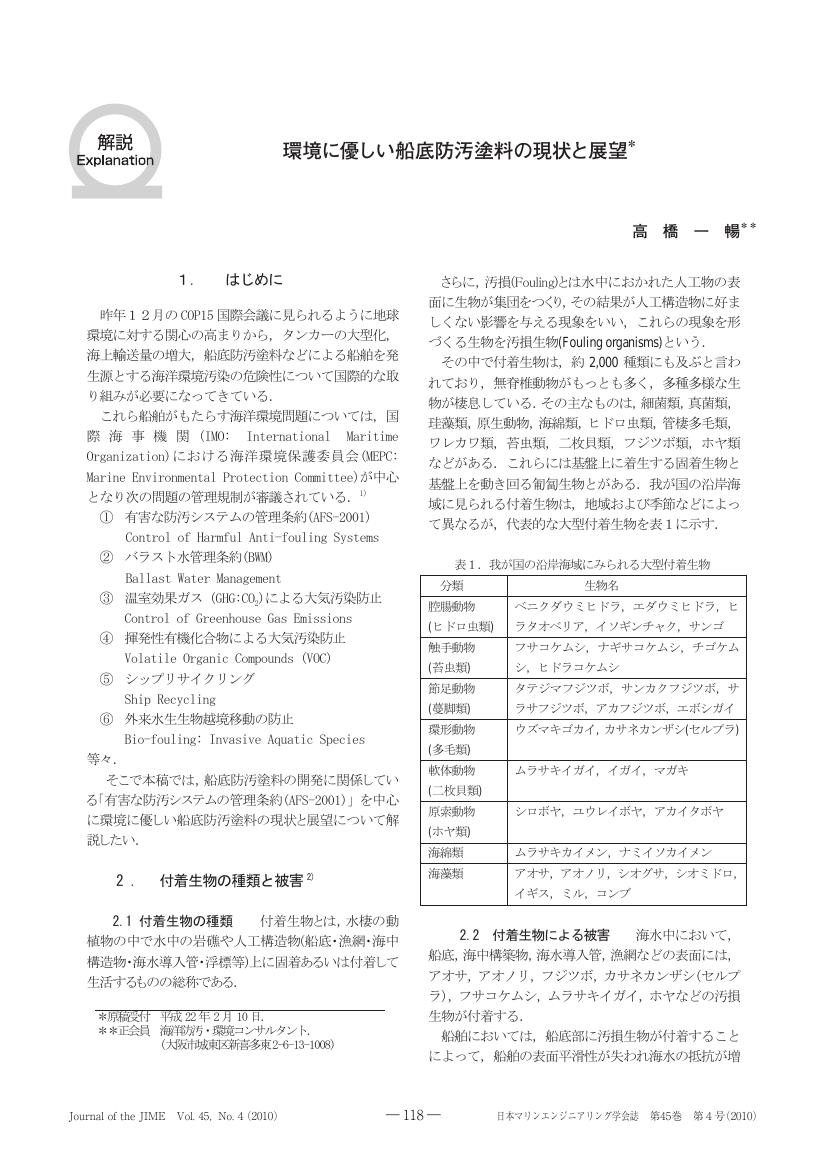

2 0 0 0 OA 環境に優しい船底防汚塗料の現状と展望

- 著者

- 高橋 一暢

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.555-560, 2010 (Released:2013-03-09)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 2