2 0 0 0 OA 思春期の難聴者が抱える問題に関するアンケート調査

- 著者

- 片岡 祐子 菅谷 明子 中川 敦子 問田 直美 前田 幸英 假谷 伸 西﨑 和則

- 出版者

- 一般社団法人 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.386, 2019-10-30 (Released:2019-11-28)

本研究は日本に視座を置き、ドイツとの対比に焦点を当てて、危機・災害とレジリエンスの比較ジェンダー分析をおこなうものである。生活保障システムにおいて類似点が多い日独両国が、金融経済危機を契機に、異なる軌道をたどるようになったという仮説を設けており、社会的投資戦略を軸とすることによって、両国の分岐を定量的に明らかにすることができた。そうした成果を、国際学会での招待報告や国際会議での基調講演、日本学術会議第177回総会特別講演等を通じて発信し、有益なコメントを得て研究を深めた。国際学会・会議での報告は、①韓日経済政策研究フォーラムにおける招待報告「“誰もが活躍する”ための課題」(9月);②世界社会科学フォーラムのパラレル分科会CS7-01 における“Poverty Reduction is a Vital Way of ‘Investment in Society’”(9月);③ドイツ日本研究所ワークショップにおける招待報告“Issues for ‘Society5.0’, Poverty Reduction is a Vital Way of ‘Investment in Society’”;④千葉大学「未来型公正社会研究」第5回国際シンポジウム「グローバルな福祉社会の構想力―東アジアの介護・ジェンダー・移民―」における基調講演「社会政策の逆機能とジェンダー:少子高齢化は「国難」か」(12月)など。本研究ではまた、2018年2月に都道府県・市区町村を対象として「2017年度女性・地域住民から見た防災・災害リスク削減策に関するアンケート調査」を実施した。2018年度はその結果の分析を進め、2019年2月1日に第30回東京大学社会科学研究所シンポジウムとして結果等の報告を行った。同シンポの要旨とアンケート調査結果を編集し、社会科学研究所研究シリーズ66号として刊行した。

2 0 0 0 OA コンテンツツーリズム研究序説 : 情報社会における観光の新たなあり方とその研究概念の構築

- 著者

- 岡本 健

- 出版者

- 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院 観光創造専攻 文化資源デザイン研究室 (コンテンツツーリズム研究会)

- 雑誌

- コンテンツツーリズム研究

- 巻号頁・発行日

- vol.001, pp.1-10, 2011-01-03

- 著者

- 藤岡 伸明

- 出版者

- オーストラリア学会

- 雑誌

- オーストラリア研究 (ISSN:09198911)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.63-79, 2014-03-20

Since the 1980s, the Japanese food industry in Australia has developed dramatically, and Japanese-style food such as sushi and sashimi has become popular among the Australian population. Although previous research has studied the reasons for this phenomenon, it has overlooked the significance of the recruitment of Japanese to work in the industry. Taking this research trend into consideration, this study examines the process by which Japanese working holiday-makers (WHMs) who work in the Japanese food industry in Australia travel to the country, in addition to their working situation in Australia. In doing so, it attempts to conceptualize the role of the Australia-Japan working holiday program in the development of the industry. The author conducted fieldwork in Australia as part of this study. This included an interview survey of Japanese WHMs and participant observation of a Japanese restaurant in Melbourne. The data collected through this fieldwork produced the following three findings: 1) Highly-skilled Japanese workers such as chefs and managers tend to travel to Australia on working holiday visas, and change their status of residence to working visas when they are sure of their working and living situations in Australia; 2) Japanese WHMs tend to accept low-paid jobs in the Japanese food industry, for example as kitchen hands and waiters, due mainly to their lack of English skills; 3) Japanese WHMs who take on low-paid jobs in the industry are trying to improve the quality of their working lives through self-help efforts and collective action, for example by seeking complementary rewards, creating original games, enjoying conversation with customers, and receiving informal support from managers. They are attempting to gain a feeling of pleasure and satisfaction through such activities instead of demanding that their employers improve their working conditions. These findings have led to the conclusion that the Australia-Japan working holiday program plays two roles in the development of the Japanese food industry in Australia. First, it facilitates matching between highly-skilled workers and employers. Second, it provides a pool of cheap and obedient workers for the industry. Employers can take advantage of the program both to recruit highly-skilled workers and to reduce labor costs.

2 0 0 0 OA 「ウツス」ということ : 北海道芦別健夏山笠の博多祇園山笠受容の過程

- 著者

- 福間 裕爾

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, pp.155-226, 2004-02-27

山笠とは豪華な人形飾りを乗せた「作り物」のこと。北部九州を中心に分布する。なかでも「博多祇園山笠」は、七百六十二年といわれる伝統に裏打ちされた求心力から、各地の祭礼に多大な影響を与えてきた。その関係性を表すものとしてハカタウツシという民俗語彙がある。北海道の「芦別健夏山笠」は、そのうち最も遠隔地の事例である。今から十八年前に始まった現代の祭りである。この両者の縁を取り持ったのが、一本のテレビ番組だった。筆者は電子メディアによって民俗が伝えられることを「電承」とよんでいるが、芦別はこれに該当する事例である。当初、芦別山笠は博多山笠の刺激を受け、模倣することで自らの祭りを変容させたにすぎなかったものが、時を重ねるにつれて芦別の博多山笠受容は本格化し、最終的には「作り物」の枠を越えて、博多の民俗文化そのものを求めるようになっていく。その過程には、テレビ、実体験、物資、人物交流による受容段階があり、複合的に博多の民俗文化が芦別に伝播・受容されてきた経過を概観することができる。これに伴い博多山笠との系譜関係が意識化され、そこに様々な権威化の言説が生まれる。結果的に芦別にハカタが構築されることになるが、これは「博多」のイメージを再生産したものとなる。本稿は、以上のようなこの両者の関係のなかに、民俗伝播・受容の基本的ありかたとは何かを発見する意図のもとにまとめている。これまでの民俗学ではあまり問題とならなかった、電子メディア、「かっこよさ」、共同意識、集団の特性による受容差を要点とし、調査者のかかわりの視点を含めて実際の民俗文化受容の現場で、それがどのような影響をもってきたかを、当該地域の人々の語りと新聞の言説でもって記述・分析を試みた。筆者はこの事例を叙述するなかで、これまで民俗学でいわれてきた、いわゆる「古風」の残存という問題が、実は新しく構築された結果によるものではないかという指摘を行なった。

2 0 0 0 OA 組織内リーダーシップと省察的実践

- 著者

- 小西 竜太

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.54-57, 2014 (Released:2014-03-28)

- 参考文献数

- 7

医療組織内でのリーダーシップ, マネジメントを発揮する際に, 省察的プロセスは個人のみならず, 組織の目標達成や成長についても非常に重要なプロセスである. 組織の目標や活動を個人レベルに落とし込み, 成果を定期的に振り返って目標達成を促すようなマネジメント手法として「目標によるマネジメント」がある. また新しい知識や技術を取り入れて組織で実践する際の知識経営として「ナレッジ・マネジメント」も挙げられる. いずれも個人の振り返りや内省のプロセスを必要としている. リーダーは省察的プロセスを個人, 組織全体, そしてリーダー自身に対しても, 戦略的に仕組むことで, 組織マネジメントを確立させ, 組織と個人の成長を促すことができる. 省察的実践は, 組織のリーダーにとって必要な要素の一つと言える.

2 0 0 0 OA 『哲学の原理』第1部に於けるデカルトの実体論

- 著者

- 松田 克進 マツダ カツノリ Katunori Matuda

- 雑誌

- 人間環境学研究

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.17-33, 2004-09-30

2 0 0 0 OA 裁判員制度 : 主要論点に対する各界の提案・意見

- 著者

- 中根憲一

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.640, 2004-05

2 0 0 0 OA 「北彩都あさひかわ」におけるランドスケーププランニング

- 著者

- 下田 明宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.215-219, 2001-01-29 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 3

2 0 0 0 OA 奈良盆地の3次元速度構造モデルの構築と検証

- 著者

- 関口 春子 浅野 公之 岩田 知孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.10, pp.715-730, 2019-10-15 (Released:2020-01-10)

- 参考文献数

- 48

将来の地震の地震動予測をより高精度にするため,既往の知見と既往の物理探査・地震観測データを融合して奈良盆地の堆積層の3次元速度構造モデルを構築した.奈良盆地は,大都市圏に比べ地下構造の探査情報が少ないが,盆地を埋積する堆積層には大阪盆地のそれと共通性があると考えられるため,大阪盆地の3次元速度構造のモデル化で培われた知見や技術を利用して奈良盆地の3次元モデルを構築した.重力異常から推定された基盤岩深度と盆地中央部のボーリングで得られた大阪層群の海成粘土等の情報を組み合わせて3次元の堆積年代構造のモデルを作り,これを経験式で地震波速度と密度に変換した.奈良盆地にはPS検層による直接的な速度構造情報は無いが,微動観測からの情報を用いることにより,地震動応答の面でもモデルの拘束や検証を行った.また,実小地震の波形モデリングと強震観測記録の比較から,地震動再現能力を確認した.

- 著者

- 伊藤 明美

- 出版者

- 多文化関係学会

- 雑誌

- 多文化関係学 (ISSN:13495178)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.3-14, 2004

共感は、異文化コミュニケーション研究において一般的に使用される概念の1つとなったが、その理解については研究者の個人的判断にまかせられることが多い。本論では、これまで共感研究の中心であった心理学での発見と日本および英語文化圏での日常的理解を参考にしながら、異文化コミュニケーションで求められる共感について「互恵的関係構築を目的とし、他者の視点や立場からそれらが埋め込まれた文化文脈の中で他者感情や体験を共有する認知的・情緒的能力」と定義し、その上で、こうした共感には非二元論的な自己理解が重要となることについて論じる。共感には他者との同一性を求める感性や態度が少なからず必要と考えるが、このような意味で仏教における無我の概念は多くの洞察を与えてくれる。なぜなら、無我の根底には二元論を超えた自己理解が存在するからである。しかも、無我は無自己を意味するのではなく、むしろ自己追求のプロセスであり、共感が自己喪失を招くとする米国人的な不安もない。異文化コミュニケーションで目指されるべき建設的な人間関係の構築は、こうした東洋的自己理解を前提とした共感によって、大きな一歩を踏み出しうるのではないかと考える。

2 0 0 0 OA ゲーム要素を取り入れた授業デザイン枠組の開発と実践(教育実践研究論文)

- 著者

- 藤本 徹

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.351-361, 2015-03-20 (Released:2016-08-11)

- 被引用文献数

- 6

近年,ゲームを取り入れた教育方法への関心は世界的に高まっており,教材としてゲームを利用するだけでなく,授業や学校カリキュラムなどの学習活動全般においてゲーム要素を取り入れた「教育のゲーミフィケーション」とも言える取り組みが見られるようになった.本研究では,大学の授業科目のデザインにゲーム要素を取り入れた「クエスト授業」の教育実践に3年間取り組んだ.実践結果から,課題への取り組みが活発になり,受講者が学習活動に参加する楽しさややる気の高まり,従来の授業とは異なる経験を認識していたことが確認された.

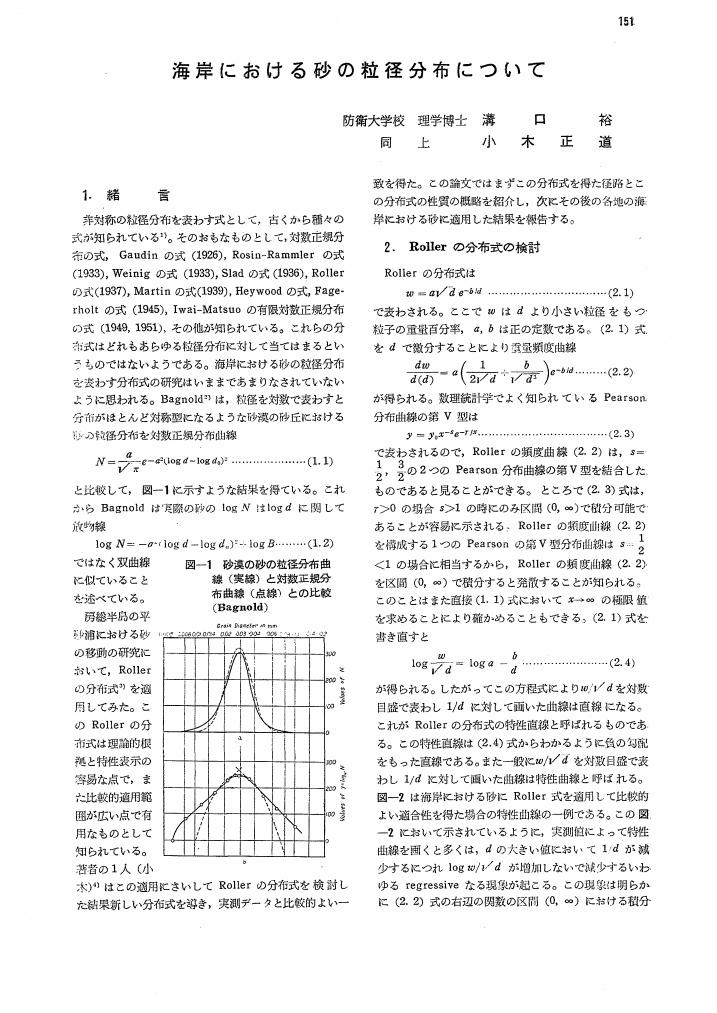

2 0 0 0 OA 海岸における砂の粒径分布について

- 著者

- 溝口 裕 小木 正道

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学講演会講演集 (ISSN:04194918)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.151-155, 1961-09-10 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 5

当該研究は、術者及び患者をマスクした状態(ダブルブラインド下)で、非特異的腰痛に対する鍼治療の効果を観察することを最大の目的としている。この研究で用いる最も重要なダブルブラインド鍼について現時点では、これまでに開発してきたダブルブラインド鍼を臨床研究に使用しつつ、製品として安定的に供給できるダブルブラインド鍼の開発を目指している。この鍼は、通常の鍼(刺さる鍼)と皮膚に圧迫を与える鍼(刺さらない鍼)、これらの鍼を支える内鍼管、この鍼管内には術者に生じる刺入感覚を相殺する為のシリコン、これら全てを支える台座、及び鍼を叩き入れる際に用いる外鍼管で構成されている。これまでにこれらの各パーツの製作が終了し、臨床研究で使用可能とはなったものの、研究中に何本かの鍼においては、刺入操作時に鍼が進まなくなり刺鍼できなくなってしまう事態に見舞われる事が確認された。しかしながら、現在はこれらパーツを使用しながら臨床研究は進めているものの、こうした欠点が見つかっていることから、シリコンと内鍼管については、スムースな刺入を目指し現在も試作を繰り返している状況である。また平成30年度は、本学においての臨床研究が附属の鍼灸センターでなされるのが初めてであったこと、附属のクリニックとの共同の臨床研究も実施されたことがなかったことなどから、研究に参加していただく患者様に生じる金銭的および時間的なご負担を軽減するための方法についてクリニックや本学事務局と協議し、よりスムースな臨床研究の実施が可能となるルール作りを行った。そのため研究開始の時期が当初の予定よりも遅れたものの、事務局の協力のもと、現在20名の非特異的腰痛患者に対する研究を実施することができた。

- 著者

- 品田 早苗

- 出版者

- 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院院生論集制作委員会

- 雑誌

- Sauvage : 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院院生論集

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.67-72, 2009-03-10

2 0 0 0 OA 脳内胆汁酸の由来と機能

- 著者

- 眞野 成康 後藤 貴章 阿部 幸平

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床化学会

- 雑誌

- 臨床化学 (ISSN:03705633)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.189-196, 2007-07-31 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 24