- 著者

- 鈴木 晃志郎

- 出版者

- 歴史地理学会

- 雑誌

- 歴史地理学 (ISSN:03887464)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.1-20, 2014-01

本論文は、「歴史的景観権」が史上初めて認められて全国的な知名度を得た広島県の鞆の浦で、筆者が2008年に実施したアンケート調査の結果を分析、推進・反対派双方の論理構造を可視化するとともに、賛否の別を問わずその態度の強弱が、ある種の決まり切った説明図式(「神話」性)にどれだけ自己同一化しているかで説明できることを明らかにした。

2 0 0 0 OA 情報理論と遺伝的アルゴリズムを応用した楽譜情報からの作曲技法

- 著者

- 三重野 芳典 椎塚 久雄

- 出版者

- 日本感性工学会

- 雑誌

- 感性工学研究論文集 (ISSN:13461958)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.81-88, 2001-08-31 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 12

This paper describes a composition technique based on two methods, the information theory and the genetic algorithm. Recently, we have needed a new development of the composition technique from variety of our life style on the music, so that it is useful to obtain fundamental rules for the composition by using intelligent informatics technologies. The main idea of our technique consists of the following two parts. The entropy obtained from scores contributes the determination of melody, and the genetic algorithm so as to fit the melody performs the code progression.Two examples of composition results have been given to demonstrate the usefulness of our method.

- 著者

- 池田理知子 塙幸枝編著 青沼智 [ほか] 著

- 出版者

- 三修社

- 巻号頁・発行日

- 2019

2 0 0 0 OA Editorial

- 著者

- Tetsuya Takemi

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.i-ii, 2020 (Released:2020-01-28)

- 参考文献数

- 12

Scientific Online Letters on the Atmosphere (SOLA) has been a fully Open Access journal under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License (http://creativecommons.org/ license/by/4.0) since 2018, and has been added in the DOAJ (Directory of Open Access Journals) list. Last year, SOLA has updated the Guide for Authors and renewed its own web site (https://www.metsoc.jp/sola/). In response to the extreme weather events in the summers of 2017 and 2018, SOLA welcomed submissions of paper on the related topics and has published the special edition “Extreme Rainfall Events in 2017 and 2018” as Volume 15A. The published papers cover the large-scale atmospheric and oceanic features of extreme weather in the summer of 2018 (Shimpo et al. 2019; Sekizawa et al. 2019; Takemura et al. 2019; Takaya 2019), the mesoscale environmental properties of the extreme rainfall in July 2018 (Takemi and Unuma 2019), the predictability of extreme weather in the summer of 2018 (Kotsuki et al. 2019; Matsunobu and Matsueda 2019; Kobayashi and Ishikawa 2019), the relationship between a typhoon and the rainfall in July 2018 (Moteki 2019; Enomoto 2019), the use of a gridded precipitation product in investigating extreme rainfalls (Yatagai et al. 2019), and the impacts of global warming on the extreme hot summer in 2018 (Imada et al. 2019). We are growing. SOLA welcomes submission from the international community in meteorology, atmospheric sciences, and the related fields.

- 著者

- 中谷 陽二

- 出版者

- アークメディア

- 雑誌

- 臨床精神医学 (ISSN:0300032X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.223-228, 2014-02

2 0 0 0 OA 「お嬢さん」は何と呼ぶ?─"姑娘"と"小姐"─

- 著者

- 保坂 律子 HOSAKA Ritsuko

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.199-206, 2012-12-25

2 0 0 0 OA 書物がメディアになるとき : メディア史からの視点(<特集>電子ブックと出版)

- 著者

- 佐藤 卓己

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.6, pp.230-235, 2012-06-01 (Released:2017-04-18)

- 参考文献数

- 11

デジタル・テクストとして物理的存在を欠いた電子ブックの普及は,「書物」の再定義をせまっている。しかし,電子ブック登場以前から,書物はすでに大きな変容を遂げてきている。本稿では比較メディア論の視点から,書物の変容を1920年代のラジオ放送開始,1930年代のペーパーバック革命において検討した。それは「書物のラジオ化/雑誌化」,すなわち「書物の広告媒体(メディア)化」の系譜である。こうした「書物のメディア化」の最終段階として,広告料収入で運営されるメディア企業,Googleによるライブラリープロジェクトが登場する。ウェブ2.0時代のコミュニケーション状況において「書物のデジタル化」がもたらす問題点を整理した上で,電子ブックを既存の書物のリテラシーに接合する必要性を指摘した。

2 0 0 0 OA ヘルスプロモーションを支える理念・理論・戦略

- 著者

- 島内 憲夫

- 出版者

- 日本健康教育学会

- 雑誌

- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.40-46, 2018-02-28 (Released:2018-02-28)

- 参考文献数

- 19

目的:WHOのヘルスプロモーション(HP)に関するオタワ憲章は世界の保健医療関係者にとってのバイブルであり,理念である.本報告は,1.HPの基本理念,2.HPを支える理論,3.HP推進の立役者,4.日本でのHPの登場・展開,5.国際的なHPの動向,6.今後のHP戦略について論じた.内容:ヘルスプロモーションとは,人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし,改善することができるようにするプロセスである(オタワ憲章:1986年,バンコク憲章:2005年).HPの立役者は,Kickbusch IとNutbeam Dの二人である.HP活動は,人々の健康課題を共有し,解決し,共に推進することに焦点を置いている.その理由は,「共に生み出すものだ」と考えているからである.21世紀を生きる我々は,未来をコントロールし,人生をあらゆる面において豊かなものとすることが求められている.それゆえ,我々人間は自分の能力を全面的に発揮し,人生を楽しみながら,世界のすべての人々と共にヘルスプロモーション活動を実践しなければならない.結論:そのためには,HPと協働できる健康と幸福を目指した新しい健康教育理論の構築に向かっての努力が必要である.

2 0 0 0 栄養学からみた糖尿病—エネルギー制限と糖質制限

- 著者

- 江部 康二

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 公衆衛生 (ISSN:03685187)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.10, pp.743-748, 2016-10-15

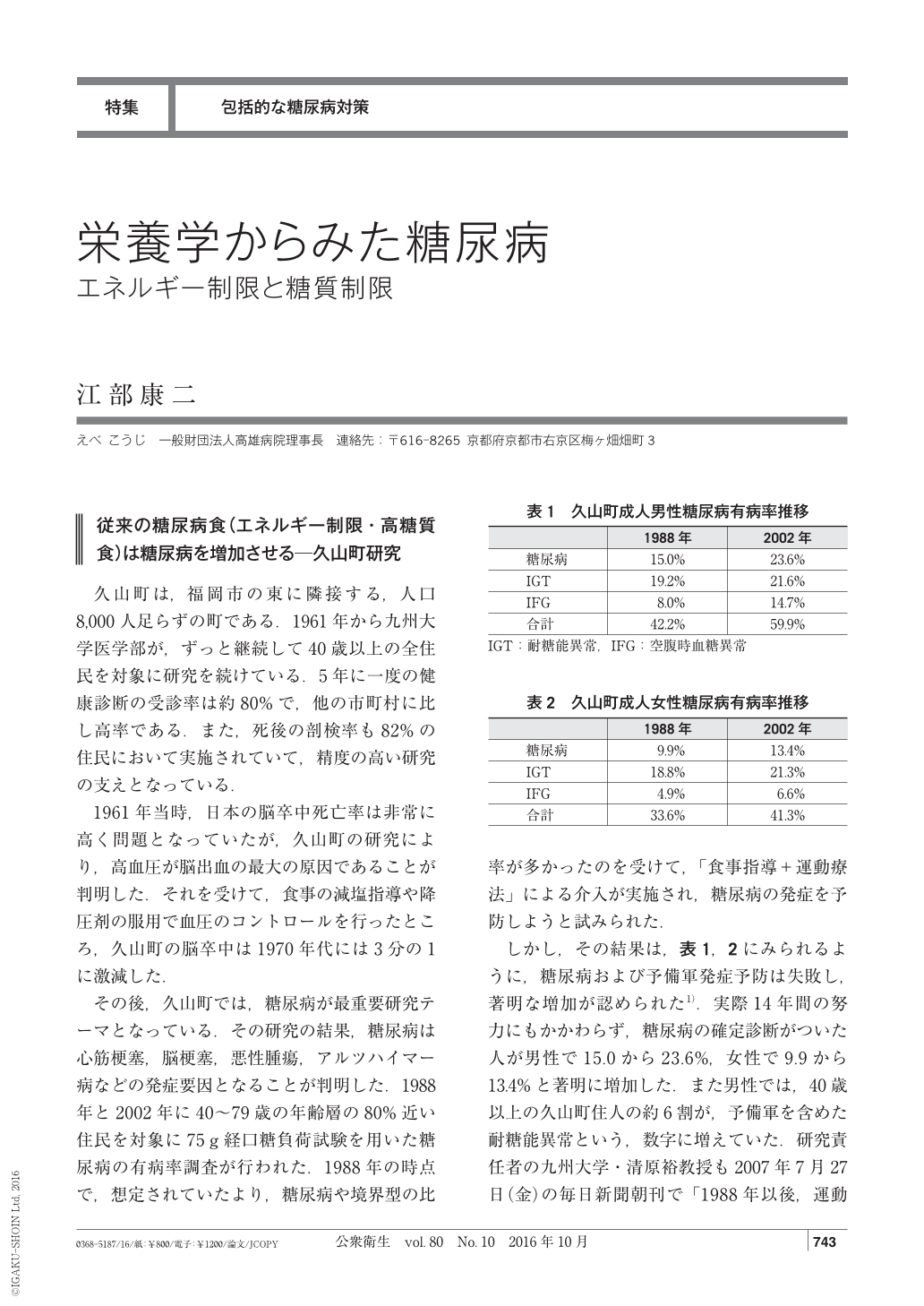

従来の糖尿病食(エネルギー制限・高糖質食)は糖尿病を増加させる—久山町研究 久山町は,福岡市の東に隣接する,人口8,000人足らずの町である.1961年から九州大学医学部が,ずっと継続して40歳以上の全住民を対象に研究を続けている.5年に一度の健康診断の受診率は約80%で,他の市町村に比し高率である.また,死後の剖検率も82%の住民において実施されていて,精度の高い研究の支えとなっている. 1961年当時,日本の脳卒中死亡率は非常に高く問題となっていたが,久山町の研究により,高血圧が脳出血の最大の原因であることが判明した.それを受けて,食事の減塩指導や降圧剤の服用で血圧のコントロールを行ったところ,久山町の脳卒中は1970年代には3分の1に激減した.

2 0 0 0 OA 経路積分-時間分割近似法による経路空間上の解析として

2 0 0 0 OA 中東呼吸器症候群(MERS)コロナウイルス感染症

- 著者

- 松山 州徳

- 出版者

- 獣医疫学会

- 雑誌

- 獣医疫学雑誌 (ISSN:13432583)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.112-116, 2013-12-20 (Released:2014-07-01)

- 被引用文献数

- 5

From March 2012 to October 2013, 145 cases including 62 deaths of Middle East respiratory syndrome (MERS) have been identified in 9 countries (Saudi Arabia, UAE, Qatar, Jordan, France, Germany, Italy, Tunisia, and UK). Recent studies say, while MERS appears to be more deadly in those it infects, it also seems to be less contagious than severe acute respiratory syndrome (SARS) in 2003. All primary cases were connected to the Arabian Peninsula, and nearly half of the cases died due to severe lung inflammation. Nosocomial transmission was implied in 26 percent of the cases. Human-to-human-transmission was considered the likely source of infection in hospital. From these cases, the median incubation period was estimated as 5.2 days (95 percent confidence interval 2 to 15 days). At the same time, some asymptomatic or mildly symptomatic cases have been reported. All MERS-positive cases were diagnosed by using real-time RT-PCR targeting upE and Orf1a genes of MERS-CoV. Specimens were taken from the upper or the lower respiratory tract and blood. Even though over a year has passed since the emergence of the 1st case, many questions on the origin and transmission patterns of the disease remain. The pathogen of MERS belongs to the lineage C of the beta coronaviruses (CoV), which are genetically similar to various coronaviruses detected in bats in Africa and Europe. And two studies suggest dromedary camels in Oman, the Canary Islands and Egypt may have been infected with the virus or a MERS-CoV-like virus in the past. However, human cases have not been detected in these areas. With the Hajj, the Muslim pilgrimage to Mecca in Saudi Arabia, taking place in October 2013 and attracting 3 million visitors, international public health efforts to mitigate and possibly contain this outbreak need to be reinforced. On alert for a possible pandemic, we prepared the PCR system, and shared it to 74 locations of prefectural public health institutes and quarantines in Japan.

2 0 0 0 文芸

- 著者

- 河出書房新社 [編]

- 出版者

- 河出書房新社

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, 1989-08

2 0 0 0 IR 「寐」の行方:「寝」「眠」との関係

- 著者

- 原口 幸乃

- 出版者

- 奈良女子大学

- 雑誌

- 叙説 (ISSN:0386359X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.135-146, 2013-03-31

2 0 0 0 OA 膝関節のバイオメカニクス

- 著者

- 玉城 雅史 冨田 哲也 菅本 一臣 川島 邦彦 清水 憲政

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.10, pp.774-778, 2016-10-18 (Released:2016-11-17)

- 参考文献数

- 16

膝関節は,骨,靱帯,筋肉のそれぞれが合わさって屈曲と伸展だけではなく,屈曲に伴う大腿骨-脛骨間のrollback motionと外旋運動を認める.変形性膝関節症では,一部に内旋運動を認める症例があり,正常膝とは異なる動態を認めた.2D/3Dレジストレーション法を用いた人工膝関節術後の動態解析では,大腿-脛骨コンポーネント間の屈曲角度は平均120°程度であった.脛骨に対する大腿骨の外旋運動は認められるものの,その回旋量は約10°前後と正常膝に比べて少なかった.またキネマティックパターンはさまざまであり,インプラントの表面形状,手術手技により規定されている可能性が高かった.

2 0 0 0 IR 我が国における感情労働研究と課題 : CiNii登録文献の分析をもとに

- 著者

- 山本 準 岡島 典子 Jun YAMAMOTO Noriko OKAJIMA

- 出版者

- 鳴門教育大学

- 雑誌

- 鳴門教育大学研究紀要 鳴門教育大学 編 (ISSN:18807194)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.237-251, 2019

American sociologist A.R.Hochschild put forward a new concept "emotional labor" in 1983. Emotional labor is the process of managing feelings and expressions to fulfill the emotional requirements of a job, and therefore it may bring self-estrangement caused by mental strain. The Study for emotional labor in Japan has tended to be in the field health care, especially nursing care. It is said that the emotional labor studies lacked for perspective of social structure. The tendency toward the specific field makes it difficult to generalize. Hereafter it is not only needed to research another type of labor, but to analyze the social structure creating the emotional job. The study for emotional labor has two tendencies. One is the negative studies on emotional labor, another is the positive studies on it. The negative studies follow the original concept of emotional labor. The positive studies focus on utilization of the skill of managing feelings with. The more the positive evaluation of the skill of managing feelings increases, the better the people with the skill of managing feelings be succesd in society. It consider the skill of managing feelings as "Cultural capital", there seems to be potentiall social inequality. So, the positive studies on emotional labor are considered cautiously.

2 0 0 0 「心」を求める社会:心理主義化と感情労働

- 著者

- 崎山 治男

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.4, pp.440-454, 2011

本稿は,心理主義化の批判のあり方と,感情労働と心理主義化との関連を示すことをめざすものである.<br>従来の心理主義化批判は,基本的には「あるべき」感情を措定しそこからの疎外を心理学的な知がもたらすと批判するものであった.だがそれは論理的な困難をもつばかりではなく,人々が感情労働といった場で進んで心理学的な知を求めたりする現実をあらわすことはできない.<br>感情労働が進んで求められるのは,実は常にそれが多様な自己感情の感受に開かれていることと,感情の互酬性に起因した,感情のやりとりの中での肯定的な感情の感受がありえることに起因する.そして,肯定的な感情の感受を支えるために,EQに代表されるような心理主義的な知が動員されていく.<br>そこに潜む心理主義の現代的陥穽が,多様な感情経験を肯定的なそれへと縮減してしまう現象なのである.

2 0 0 0 OA 把持と操りの基礎理論

- 著者

- 吉川 恒夫

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.7, pp.950-957, 1995-10-15 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3 9 2

2 0 0 0 IR 『伊曾保物語』成立についての一考察 : イソポの伝記を中心に

- 著者

- 濱田 幸子

- 出版者

- 佛教大学

- 雑誌

- 佛教大学大学院紀要. 文学研究科篇 (ISSN:18833985)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.103-118, 2011-03-01

16世紀後半、キリスト教布教・伝道を目的に来日した宣教師によって伝えられ、日本語に翻訳され国字文語体で書かれた『伊曾保物語』は、江戸時代初期、一般に広く普及した。『伊曾保物語』が刊行当初から出版され読み続けられたのは、それが寓話であり、その寓意がその時代にふさわしい教訓として受け入れられたからと考えられる。『伊曾保物語』の翻訳原典は先行研究によって15世紀後半に出たシュタインヘーヴェル本『イソップ』であるとされているが、『伊曾保物語』には序文も後書きもないため、成立の事情がわからない。そこで、同時期にキリシタンによってローマ字口語体で出版された『イソポのハブラス』と比較しながら『伊曾保物語』を読むことで、この書がどういうねらいで翻訳編集され、どのような経緯を経て、一般の日本人を対象とした教訓書として出版されるに至ったのか、その一端を明らかにしようとする。

2 0 0 0 OA 茶人木津宗詮と数奇屋大工笛吹嘉一郎による茶室の研究

- 著者

- 日向 進 矢ケ崎 善太郎 松本 康隆

- 出版者

- 一般財団法人 住総研

- 雑誌

- 住宅総合研究財団研究年報 (ISSN:09161864)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.239-250, 2004 (Released:2018-05-01)

本研究は西洋建築技術が流入しはじめた近代という時代,その対極に位置したと思われる茶室建築をつくり続けた木津宗詮と笛吹嘉一郎の建築活動を考察したものである。二人は自らも新しい技術を体得しながら近世とは趣きの異なる茶室を造っていた。また,二人の作風には違いが見られたが,それは時期的な違いからきたものであると理解することができた。二人の建築活動は,近世から続く茶道という文化を近代の新しい社会において活かし続けていく,一つの流れによって捉えることができた。

2 0 0 0 OA 震災・原発報道における新聞報道の在り方(<特集>メディアとジャーナリズムの未来)

- 著者

- 井上 能行

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.21-26, 2015-01-01 (Released:2017-04-13)

東日本大震災から4年近くが経つ。岩手,宮城の津波被災地では復興が進む一方,福島第一原発事故を抱える福島県では未だに12万人を超える人が避難を余儀なくされている。福島県内では政治不信,科学者不信に加えて,マスコミへの不信感も強い。不信の理由は,福島県の現状が伝わっていない,というものだ。象徴的な出来事がマンガ「美味しんぼ」騒動だ。作者の意図はどうであれ,マスコミが大騒ぎし,残ったのは風評被害だけだった。マスコミが伝えていることと,住民が伝えてほしいと考えることのギャップはどこから生まれるのか。解消法はないのか。福島市に住んでいる記者の視点から考察する。