2 0 0 0 OA 外国人の日本語の発音に対する日本人の評価

- 著者

- 小河原 義朗 Yoshiro OGAWARA

- 雑誌

- 東北大学文学部日本語学科論集 = Journal of the Department of Japanese, Tohoku University (ISSN:09174036)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.1-12, 1993-09-30

音声上の外国人なまりについて、分節音素については明らかにされつつあるが、超分節音素についての研究は途上段階にある (杉藤 : 1989)。また、そのなまりを一般の日本人がどのように評価するのかについては、ほとんど明らかにされていない。本研究では、外国人によって発話された録音テープを使用し、一般の日本人がその発話をどのように評価するのか聴取実験を試みた。その結果、発音が下手なうちは許容されるなまりも、学習が進み発音がうまくなるにつれて評価が厳しくなるという実態が明らかになった。

2 0 0 0 OA シベリア出兵期、日本軍によるハンガリー人捕虜射殺事件の研究

- 著者

- 近藤 正憲

- 出版者

- 北海道大学スラブ研究センター

- 雑誌

- スラヴ研究 (ISSN:05626579)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.333-353, 2006

2 0 0 0 OA 欠損混合分布モデルとその応用

- 著者

- 中村 永友 上野 玄太 樋口 知之 小西 貞則

- 出版者

- Japanese Society of Applied Statistics

- 雑誌

- 応用統計学 (ISSN:02850370)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.57-73, 2005-12-25 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 1

データ観測領域において何らかの事情により,ある領域でデータが観測できない状況がある.本論文は,まずデータの欠損数が未知と既知の2つの状況を2種類の統計モデルで提示し,これらが同値なモデルであることを示す.また複数の母集団分布が仮定される欠損領域を含む観測データがあり,意味のある成分分布に分ける必要がある.この目的のために,欠損状況を考慮した欠損混合分布モデルを提案し,パラメータの推定方法や欠損領域で観測されたと思われるデータ数を推定する方法を提案する.提案する統計モデルの有効性を数値実験を通して検証するとともに,プラズマ速度データへの適用を行う.

2 0 0 0 OA (書評)黒田賢治著『イランにおける宗教と国家―現代シーア派の実相―』

- 著者

- 高尾 賢一郎

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.65-68, 2016-06-11 (Released:2018-07-20)

- 著者

- Yasumasa Joti Akio Kitao

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.240-247, 2019 (Released:2019-11-29)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2

Terahertz time-domain spectra (THz-TDS) were investigated using the results of molecular dynamics (MD) simulations of Staphylococcal nuclease at two hydration states in the temperature range between 100 and 300 K. The temperature dependence of THz-TDS was found to differ significantly from that of the incoherent neutron scattering spectra (INSS) calculated from the same MD simulation results. We further examined contributions of the mutual and auto-correlations of the atomic fluctuations to THz-TDS and found that the negative value of the former contribution nearly canceled out the positive value of the latter, resulting in a monotonic increase of the reduced absorption cross section. Because of this cancellation, no distinct broad peak was observed in the absorption lineshape function of THz-TDS, whereas the protein boson peak was observed in INSS. The contribution of water molecules to THz-TDS was extremely large for the hydrated protein at temperatures above 200 K, in which large-amplitude motions of water were excited. The combination of THz-TDS, INSS and MD simulations has the potential to extract function-relevant protein dynamics occurring on the picosecond to nanosecond timescale.

- 著者

- Kazuhiro Takemura Akio Kitao

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.295-303, 2019 (Released:2019-11-29)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 4

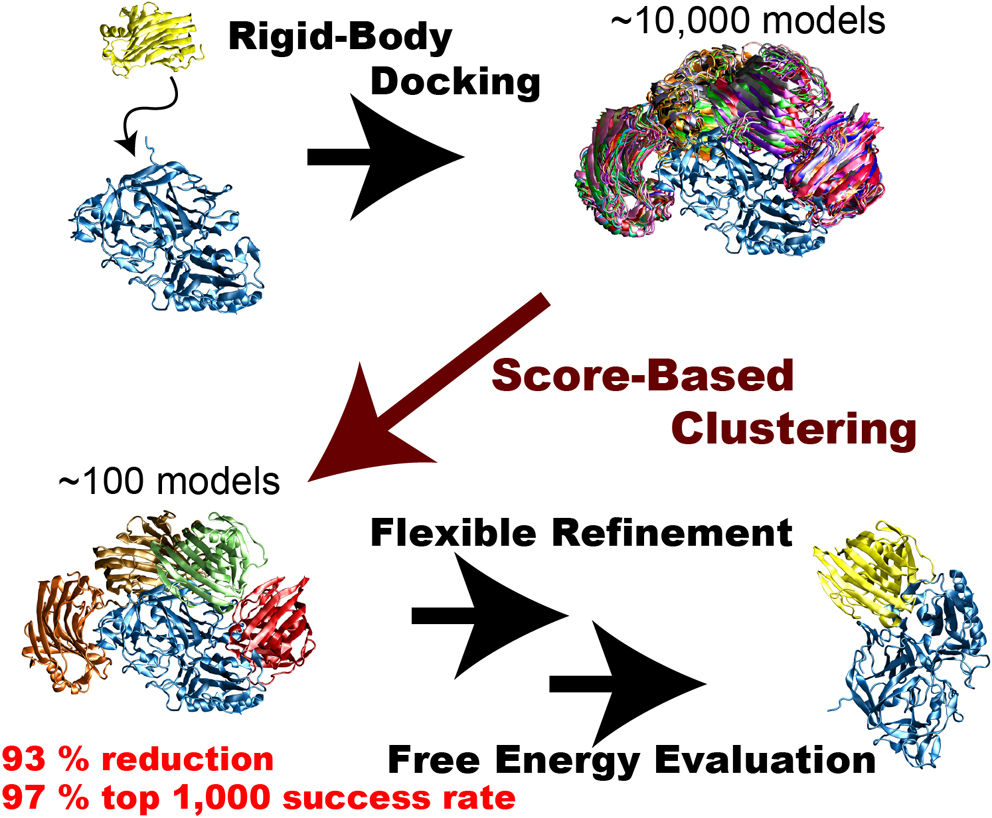

Rigid-body protein-protein docking is very efficient in generating tens of thousands of docked complex models (decoys) in a very short time without considering structure change upon binding, but typical docking scoring functions are not necessarily sufficiently accurate to narrow these decoys down to a small number of plausible candidates. Flexible refinements and sophisticated evaluation of the decoys are thus required to achieve more accurate prediction. Since this process is time-consuming, an efficient screening method to reduce the number of decoys is necessary immediately following rigid-body dockings. We attempted to develop an efficient screening method by clustering decoys generated by the rigid-body docking ZDOCK. We introduced the three metrics ligand-root-mean-square deviation (L-RMSD), interface-ligand-RMSD (iL-RMSD), and the fraction of common contacts (FCC), and examined various ranges of cut-offs for clusters to determine the best set of clustering parameters. Although the employed clustering algorithm is simple, it successfully reduced the number of decoys. Using iL-RMSD with a cut-off radius of 8 Å, the number of decoys that contain at least one near-native model with 90% probability decreased from 4,808 to 320, a 93% reduction in the original number of decoys. Using FCC for the clustering step, the top 1,000 success rates, defined as the probability that the top 1,000 models contain at least one near-native structure, reached 97%. We conclude that the proposed method is very efficient in selecting a small number of decoys that include near-native decoys.

2 0 0 0 OA 地域保健に関わる住民組織の特徴と課題:全国市町村への調査

- 著者

- 田口 敦子 村山 洋史 竹田 香織 伊藤 海 藤内 修二

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.11, pp.712-722, 2019-11-15 (Released:2019-11-26)

- 参考文献数

- 25

目的 地域保健に関わる住民組織には食生活改善推進員,健康づくり推進員,母子保健推進員,愛育班等がある。これらの住民組織は,行政によって育成・支援され,住民の身近な存在として,住民への健康情報の提供や意識啓発を行っている。その活動効果が報告されている一方で,成り手の減少等の課題がある。そこで,本研究では,全国調査により地域保健に関わる4つの住民組織の特徴と課題を明らかにすることを目的とした。これにより,住民組織の養成・支援の方策を立てるのに有益な資料となり得ることを目指す。方法 対象は,全国の市町村1,873か所であった。全国の市町村のうち政令指定都市は行政区ごとを対象とし,特別区は除外した。市町村自治体の健康増進担当者を対象に,メールまたは郵送にて調査を実施した。調査期間は2017年2月~3月末であった。食生活改善推進員,健康づくり推進員等,母子保健推進員等,愛育班について,それぞれ住民組織の設置の有無,組織の設立年,会員数,最も多くを占める年代,メンバーの主な選出方法,等について尋ねた。組織の現在の課題は12項目を6件法(1=全くそう思わない~6=非常にそう思う)で尋ねた。活発に活動しているメンバーの割合を0~10割の範囲で尋ねた。結果 全国の市町村808件の回答を得た(有効回答数805件,有効回答率43.0%)。設置の有無は,食生活改善推進員が最も多く全対象市町村の84.7%であり,続いて健康づくり推進員等(64.3%),母子保健推進員等(26.4%),愛育班(10.1%)であった。組織の課題について「非常にそう思う」,「そう思う」,「まあそう思う」の回答を合計した割合は,「新しいメンバーがなかなかみつからない」,「活動の対象者が固定化している」等で4組織共に50%以上であった。また,4つの組織に共通して「活動を楽しめていないメンバーが多い」,「仕事や介護等の理由により活動への関わり方に制約があるメンバーが多い」,「活動の目的がメンバー全体で共有されていない」の課題は,組織の中で活発に活動しているメンバーの割合と,中程度または弱い負の相関がみられた。結論 4つの住民組織の特徴には違いもみられたが,組織の課題は全国的に共通するものが多いことが明らかになった。

2 0 0 0 OA OpenFlowとハニーポットを用いたSSHログイン攻撃防止手法の提案と実装

- 著者

- 薛 微微 石橋 勇人

- 雑誌

- 研究報告インターネットと運用技術(IOT)

- 巻号頁・発行日

- vol.2015-IOT-28, no.3, pp.1-6, 2015-02-26

携帯電話網に代表されるように,近年インターネットへのアクセス手段が多様化しており,それにともなって外出先からのリモートアクセスのニーズが高まっている.このような場合によく使用される手段の 1 つに SSH があるが,パスワード管理の甘さを利用しようとする SSH への攻撃は後を絶たない.そこで,SSH サーバへの攻撃を防止するとともに,攻撃者の活動を観察可能とするため,OpenFlow と SSH ハニーポットを利用した攻撃防止手法を提案する.本手法は,SSH サーバに対するアクセスパターンを調べることによって攻撃を検出し,攻撃者からのアクセスを SSH ハニーポットへと誘導する.

2 0 0 0 OA なぜ人は非露見状況でも利他的に振舞うのか

- 著者

- 植村 友里 松本 良恵 神 信人

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.2, pp.111-120, 2014 (Released:2014-06-25)

- 参考文献数

- 26

Why do people behave altruistically toward others, even in situations where nobody would observe their behavior? We formulated the following hypothesis regarding this question: “Reputations are decided by behaviors in situations that nobody can observe, rather than by behaviors in situations that can be observed by others.” The validity of this hypothesis was examined through a Prisoner’s Dilemma experiment. In the first stage, participants played the Prisoner’s Dilemma game in a situation where nobody could observe them. In the second stage, participants selected another partner in the game, based on information about their behavior in the first stage. The results indicated that participants tended to choose people that behaved altruistically in situations where nobody could observe them. Furthermore, this tendency was stronger with cooperative participants. These results support the hypothesis of this study.

2 0 0 0 OA 帝国憲法皇室典範義解

2 0 0 0 OA トラック運送業界の多層取引に関する考察

- 著者

- 小野 秀昭

- 出版者

- 日本物流学会

- 雑誌

- 日本物流学会誌 (ISSN:13493345)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.16, pp.73-80, 2008-05-28 (Released:2011-03-14)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

トラック運送業界は、物流二法施行以降、現在まで多数の参入が続いており、既に6万社を超えている。トラック運送業界では一部の大手事業者の他は、中小零細事業者が圧倒的に多く、大手元請業者による下請への運送再委託が常態化している。本研究では、当業界の取引構造、特に元請、下請、孫請といった運送取引の多層化に焦点を当て、その実態を明らかにするとともに、多層化指標の定義と指標算出を行った。また、多層取引がトラック運送事業へ与えている影響について、メリットとデメリットの視点から検討を行った。

2 0 0 0 OA Do-re : 北海道立図書館レファレンス通信

- 著者

- 北海道立図書館参考調査課

- 出版者

- 北海道

- 巻号頁・発行日

- no.(44), 2010-10-06

2 0 0 0 OA クリスタル氏代数学問題詳解

2 0 0 0 OA 侵略的外来種アライグマとマングースの新たな個体数抑制手法となる避妊ワクチン開発

本研究の最終目標である野生化アライグマとマングースに対する経口避妊ワクチンの実用化は、本申請研究期間で完了できるものではないが、今回得られた知見の概要は以下の通りである。アライグマでは、卵透明帯蛋白の塩基配列と立体構造を参考に合成した3種類のペプチドに対する抗ウサギ血清において、抗体産生誘導および誘導抗体の種特異性が確認され、これらがワクチンの抗原候補として有力であることが示された。マングースでも同様に、卵透明帯蛋白の塩基配列をもとに合成した2種類のペプチドに対する抗マングース血清において、抗体の持続期間や誘導抗体の生体抗原認識能が確認され、両ペプチドのワクチン抗原としての有用性が示された。

2 0 0 0 写真付きSNS投稿データからみた観光地への関心の時系列変化

- 著者

- 渡辺 隼矢 桐村 喬

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, 2018

<b>1.研究の背景と目的</b><br> 近年情報通信環境の発達により,人々が観光情報を入手する,または能動的に収集する手段はインターネットに移行しつつあり,それにより情報発信の担い手や情報伝達のスピードは大きく変化している.特に2010年代以降「インスタ映え」など写真投稿機能を有したソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下SNS)が注目されており,実際にSNSに投稿された写真をきっかけとして観光行動が変化した事例も全国各地でみられている.観光地における場所イメージや観光客の関心は観光地理学における重要なトピックの1つであるが,SNSに投稿された写真データを分析することで,これら場所イメージや関心の急速な変化を把握することが可能である.そこで本研究はSNSの写真付き投稿データから,観光客の観光地に対する関心やイメージの時系列変化を分析・考察することを目的とする.<br> 対象地域は兵庫県朝来市の竹田城跡およびその周辺地域とする.竹田城跡は2006年の「日本100名城」の登録により,徐々に観光対象として認識されるようになった,比較的新しい観光地である.またメディアを通して雲海に浮かび上がる竹田城跡の姿が話題となり,2012年9月以降に「天空の城ブーム」を引き起こしたが,2015年以降ブームは衰退傾向にある.<br><br><b>2.データ</b><br> 本研究で使用するデータは2012年2月から2017年2月までの間に携帯電話やスマートフォンなどの端末から発信されたTwitter投稿データのうち,竹田城跡やその眺望スポットである立雲峡,また訪問の拠点となるJR竹田駅周辺などを含む地域(以下竹田地区)の位置情報が付与されたもの,および本文中に写真投稿を示すURL(https://twitter.com/~/photo/1またはhttps:// www. instagram.com~)を含む投稿を抽出した.投稿したユーザーが観光客か,もしくは竹田地区内に居住するまたは業務等で定期的に訪れる長期滞在者かを識別する手法としては,田中ほか(2015)のようなユーザーの一連の位置情報付き投稿からユーザーの生活圏を算出する手法もあるが,本研究では,簡易的に投稿のあった日数から識別する手法を利用した.算出の結果,期間内に7日以上投稿がみられたユーザーについては,投稿内容から長期滞在者であることが推測できた.それらのユーザーを除いた1,779ユーザーによる3,021件の写真付き投稿を本研究の分析対象とした.<br><br><b>3.分析結果</b><br> 平均月別写真投稿数は2012年19.9枚から2013年46.7枚,2014年93.8枚と増加した一方,それ以降は2015年44.0枚,2016年45.5枚となっている.また撮影のあったユーザー数も同様の変化を示している.<br> インターネット上より各投稿につき単一の画像が識別可能な投稿について,その撮影対象や構図から写真を分類したところ,竹田城跡から城郭・城外の風景を撮影した写真が占める割合は2012年から2015年まで継続して減少傾向であった一方,立雲峡など城跡外から竹田城跡を撮影した写真が占める割合は2012年から2016年まで継続して増加傾向であった.また雲海が撮影された写真が占める割合は,「天空の城ブーム」の発展・衰退にも関わらずほぼ一定であった.

2 0 0 0 OA 無力における責任:「人権」の手前へ

- 著者

- 杉村 靖彦

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.56, pp.82-97,4, 2005-04-01 (Released:2009-07-23)

L'idée des droits de l'homme fonctionnait depuis sa naissance comme principe de la résistance à partir duquel on lutte contre les figures variées de l'injustice. Pouvons-nous toutefois recourir encore au même principe, compte tenu du fait que nous sommes dans la situation où le mal semble se rendre invisible à mesure qu'il se maximalise ?L'hyperbolisation de la responsabilité chez certains philosophes de notre époque peut servir pour aborder cette question. Car, loin d'être l'extention de la capacité de prendre ses responsabilités sur soi qui puisse correspondre à celle des droits de l'homme au 20e siècle, cette hyperbolisation me semble devoir être considérée comme réaction au mal extrême contaminant toute sorte de pouvoir. Il s'agit done de la résistance qui n'invoque aucune modalité de capacité. Dans la recherche de la possibilité de telle résistance, cette étude examine succesivement «l'attention créatrice» chez Simone Weil et «la responsabilité infinie» chez Emmanuel Lévinas. C'est une tentative de poursuivre «en-decà» des droits de l' homme une première contestation essentiellement faible mais indéniable à l'injustifiable presque absolu.

2 0 0 0 OA 頭蓋内主幹動脈狭窄の遺伝子解析研究―もやもや病関連遺伝子RNF213の解析―

- 著者

- 宮脇 哲 今井 英明 斉藤 延人

- 出版者

- 日本脳循環代謝学会

- 雑誌

- 脳循環代謝(日本脳循環代謝学会機関誌) (ISSN:09159401)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.341-345, 2017 (Released:2017-08-25)

- 参考文献数

- 15

虚血性脳卒中(脳梗塞)の主要な原因の一つである頭蓋内主幹動脈狭窄はアジア人種に多い発症が知られており,遺伝的要因の関与が示唆されてきた.近年,もやもや病の疾患感受性遺伝子としてring finger protein 213(RNF213)が同定された.我々はRNF213上の単一のミスセンス変異(c.14576G>A, p. R4859K, rs112735431)がもやもや病のみならず,様々な程度の頭蓋内主幹動脈狭窄に関連することを明らかにしてきた.この結果は,従来の画像所見や既往歴といった表現型を主体としたもやもや病や頭蓋内主幹動脈狭窄の診断基準・疾患概念のパラダイムに一石を投じる可能性がある.また,RNF213 c.14576G>A変異は一般の日本人の2%程度と比較的高頻度に存在する.日本の脳卒中の領域においては重要な遺伝的要因(リスクアレル)であると言える.RNF213 c.14576G>Aの遺伝子診断は,新たな脳卒中のリスク評価,より適切な診断・予防的加療につながる可能性がある.

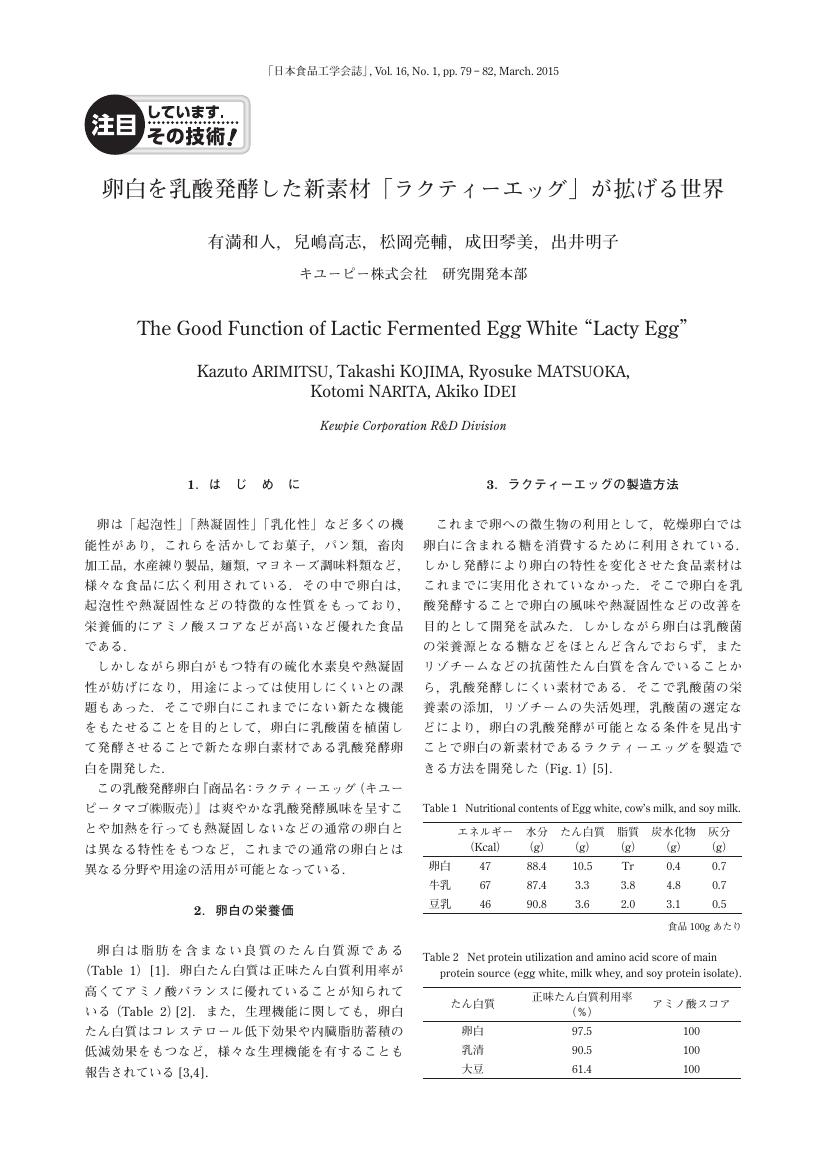

2 0 0 0 OA 卵白を乳酸発酵した新素材「ラクティーエッグ」が拡げる世界

- 著者

- 有満 和人 兒嶋 高志 松岡 亮輔 成田 琴美 出井 明子

- 出版者

- 一般社団法人 日本食品工学会

- 雑誌

- 日本食品工学会誌 (ISSN:13457942)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.79-82, 2015-03-15 (Released:2015-05-12)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 6