1 0 0 0 OA アゼチジンの化学

- 著者

- 増田 克忠

- 出版者

- 社団法人 有機合成化学協会

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.271-279, 1972-03-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 86

- 被引用文献数

- 2 2

1 0 0 0 OA 倶舎論における止観

- 著者

- 洪 鴻栄

- 出版者

- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.372-369, 2002-12-20 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 体験メディアの構築に向けて:体験の記録・利用の技術動向

- 著者

- 角 康之 河村 竜幸

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第20回全国大会(2006)

- 巻号頁・発行日

- pp.260, 2006 (Released:2006-12-07)

体験を共有し合う人たちのコミュニケーションを支援することを目的として、体験を記録・利用することの社会的要求と技術動向を概観し、今後の展望を議論する。

1 0 0 0 OA 名水を訪ねて(114)三重県南部の名水

- 著者

- 浅井 和由 加藤 勇治

- 出版者

- 公益社団法人 日本地下水学会

- 雑誌

- 地下水学会誌 (ISSN:09134182)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.359-370, 2016-08-31 (Released:2016-12-09)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA テキストマイニングを用いた学会のポジショニング分析

- 著者

- 鈴木 啓 大内 紀知

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2015年秋季全国研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.188-191, 2015 (Released:2016-01-29)

多くの学会で、会員数の低下が問題となっている。今後、学会が持続的に発展していくためには、他の学会との差別化が重要な課題となってくる。しかし、同じ学術分野の中で、似たような名称の学会が多数存在する現状においては、外部の人はもちろん、学会員であっても、各学会の特徴を把握することは容易ではない。そこで、本研究では、経営工学関連の学会を対象とし、各学会の学術論文に対し、テキストマイニングを行うことにより、各学会のポジショニングを可視化することを試みた。学会のポジショニングに対する有効な分析手法を示すとともに、学会に関する有用な情報を得ることができた。

1 0 0 0 OA 呼吸器外科術後に手術部位感染(SSI)として発症した MRSA 膿胸に関する検討

- 著者

- 水谷 尚雄

- 出版者

- 社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.5, pp.506-512, 2009-09-20 (Released:2016-08-20)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

呼吸器外科で手術部位感染(surgical site infection,以下SSI)として発生する膿胸の頻度は高くはないが,MRSA 膿胸を発生すると治療に難渋する.当院で過去10 年間に経験したSSI のMRSA 膿胸3 例について検討し,その対策を考察した.対象:3 症例とも診断確定とともにバンコマイシン(以下VCM)の全身投与を行った.症例1.小型肺癌に対する区域切除後に発症.切開創のSSI と診断して対処したために有効な胸腔ドレナージが遅れ治療に難渋した.菌は陰性化することなく治癒した.症例2.塵肺に合併した進行肺癌の肺葉切除後に発症.気管支形成を行い情報ドレーンとして胸腔ドレーンを長期間留置した.VCM で菌が陰性化せずリネゾリドを使用し陰性化し治癒した.症例3.続発性気胸の症例.胸腔鏡下肺部分切除を施行し術中所見から胸腔内感染を疑った.胸腔ドレーンを予防的に留置したが発症した.ドレナージ不良に対してウロキナーゼによる線維素溶解療法が有効であった.菌は陰性化することなく治癒した.結論:(1)手術時に留置した胸腔ドレーンを情報ドレーンとして長期留置すると逆行性感染を起こす可能性がある.(2)肺切除量を少なくする術式は膿胸の発生と進展の予防に有効な可能性がある.(3)膿胸の病期II 期以降に起こるドレナージ不良に対して線維素溶解療法は胸腔鏡手術に優先して試みる価値がある.(4)抗MRSA 薬の投与は全身への炎症の波及予防には必要であるが,中止の基準は菌の陰性化を目標とせず臨床経過から判断するべきである.

1 0 0 0 OA 交通網整備による都市間の交流可能性の変遷に関する研究

- 著者

- 中川 大 波床 正敏 加藤 義彦

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.482, pp.47-56, 1994-01-20 (Released:2010-08-24)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 6 3

本研究は, 交通網整備によってもたらされる都市間の交流可能性の変遷を計測する方法について論じるとともに, 実際にわが国の都市間を対象としてその計測を行ったものである. 計測にあたっては,「滞在可能時間」とこれを用いたアクセシビリティを指標として採用し, 明治以降の5時点において全国の都道府県庁所在都市を対象に交流可能性を求めた. また, その結果を分析することによって, 高度な交通機関の整備の途上期において交流可能性の地域間格差が広がる期間があることなどわが国の交通整備による交流可能性の変遷の特徴を明らかにしている.

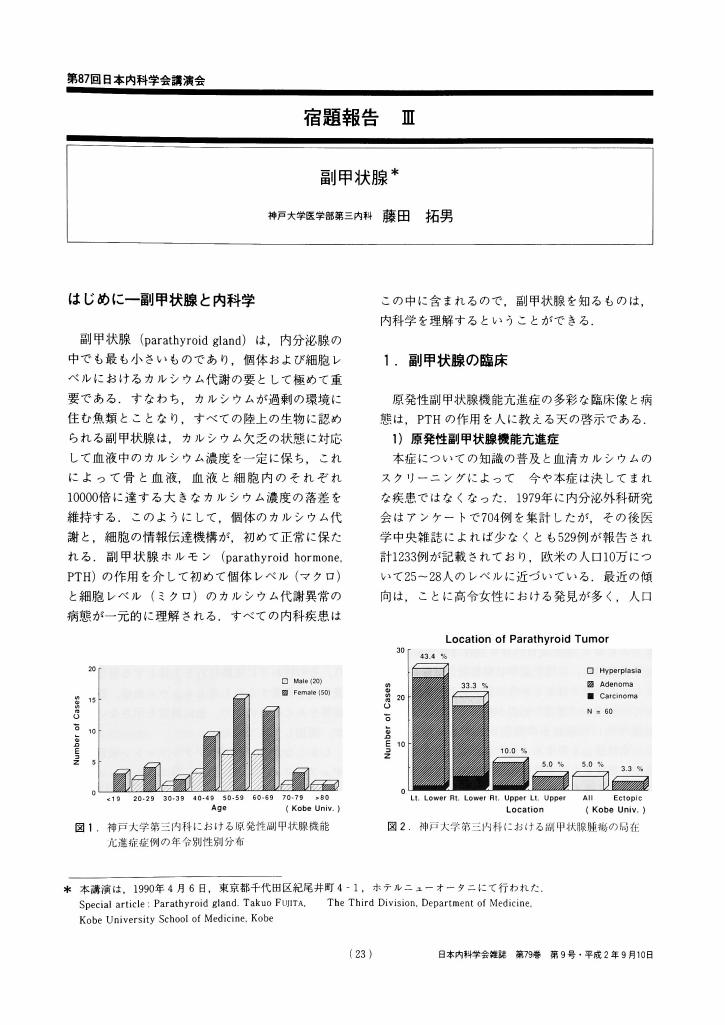

1 0 0 0 OA 副甲状腺

- 著者

- 藤田 拓男

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.9, pp.1125-1133, 1990-09-10 (Released:2008-06-12)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA 親子関係とマインドフルネス

- 著者

- 吉益 光一 大賀 英史 加賀谷 亮 北林 蒔子 金谷 由希

- 出版者

- 一般社団法人日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.27-36, 2012 (Released:2012-03-07)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1 3

Psychological approaches such as mindfulness-based stress reduction or mindfulness-based cognitive therapy could be effective for relieving a wide range of psychosocial stresses or frictions between parents and children. Several interventional approaches based on mindfulness have been shown to be useful for improving parent-child relationships not only among healthy families but also among those with difficult psychopathologies. Particularly in the relationships of parents with their children with developmental disorders such as autism or attention-deficit/hyperactivity disorders, these approaches may play an important role in that the motivations of both parents and children could be enhanced because they can actually feel that their mental condition improves through meaningful parent-child interactions that they experience in their daily lives. These approaches are also expected to improve communications between mothers and children through the development of a finely honed sensitivity. One practical example is shown for the mental growth of children by the mindfulness-based dietary education and the secondary effects of this education on the parents. We can also apply these effective methods to the improvement of general interpersonal relationships.

1 0 0 0 OA 幕末期輸入船とその主機

- 著者

- 坂本 賢三

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.6, pp.456-464, 1983-06-01 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 27

A role of imported steamships and their main engines at the beginning of modern industry in Japan is scrutinized and examined in this paper.Before the first arrival of steamship to Japan in the year 1853, some of Japanese artisans had endeavoured to make up a side-lever engine only in dependence on a translation of a Dutch textbook. They successfully built up a steamship and it operated well in 1854, but these trials were suspended and many western steamships were imported, because it was so difficult to make up complicated marine engines such as an oscillating engine without machine-tools and related industry. In addition, there was no time to prepare for the foreign pressure. But the importation of steamships played a great part for the progress of Japanese marine engineering.At that time, in Europe the marine engine had been in the era of innovation, for example, the spread of oscillating engine or double-cylinder engine etc., and also the change from paddle wheel to screw in propeller. Steamships equipped new-type engines were imported successively, and Japan could keep up with the times. In 1862, excellent engineers went abroad for study and joined in construction of an ordered ship in the Netherlands, thus they could learn in practice. Using the imported ships, Japanese engineers grew accustomed to operation and repair of new machines. There was a rather good understanding of the necessity of dockyards for repair and such shipyards made a contribution to the development of marine engine in Japan.

1 0 0 0 OA 骨粗鬆症における免疫異常

- 著者

- 坂本 千城 渡辺 武夫 坂本 洋子 宮本 治子 山岡 寿美子 三浦 治子 松村 一主功 松井 利充 中尾 実信 藤田 拓男

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.6, pp.485-490, 1983-11-30 (Released:2009-11-24)

- 参考文献数

- 11

閉経期後又は老年性骨粗鬆症の原因は複雑であり, 現代までに, 内分泌的, 栄養的, 物理的, 遺伝的等の諸因子が考えられたが, 免疫学的因子は未だ検討されていない. しかしながら, 骨粗鬆症が, 多くの膠原病や自己免疫疾患と同様に, 女性に多いこと, 又免疫異常の起り易い老年に多いこと, 自己免疫疾患として有名な慢性関節リウマチで, 関節周囲に骨粗鬆症様の変化が見られること, 更に骨粗鬆症では, 骨の吸収と形成してアンバランスが見られるが, 骨の吸収の主体である破骨細胞は, マクロファージ起源であるともいわれ, リンフォカインの一種であるOAFによって, その活性が刺激される等の現象は, 骨粗鬆症の原因の一つに, 免疫異常があることを, 疑わせるのに充分である.加齢とともに細胞免疫の一つの指標であるツベルクリン反応は陰性のものが多くなり, ことに骨粗鬆症を示すものでは, 示さないものよりも同年齢でも陰性者の率が高く, 又ツベルクリン陰性者は陽性者に比べて, 橈骨の鉱質合量が低下している. 末梢総リンパ球数及びTリンパ球数には, 骨粗鬆症患者と骨粗鬆症を有しないものの間に差はないが, OKT4/OKT8 (ヘルパー/サプレッサー) 比は, 骨粗鬆症患者では骨粗鬆症を有しないものに比べて, 高値を示す. 0.5μg/日の1α(OH)ビタミンD3を投与すると, 骨粗鬆症患者におけるツベルクリン反応は陽転するものが多く, 又, OKT4/OKT8比は低下する. これらの所見から, 骨粗鬆症にはある種の免疫異常, ことに細胞性免疫の低下が存在すると思われるが, その病態生理学的意義は, 今後の検討を要する.

- 著者

- Takuya Hirata Yoshihiro Keto Toshiyuki Funatsu Shinobu Akuzawa Masao Sasamata

- 出版者

- (公社)日本薬理学会

- 雑誌

- Journal of Pharmacological Sciences (ISSN:13478613)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.3, pp.263-273, 2007 (Released:2007-07-24)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 15 35

We examined the pharmacological profile of ramosetron, a 5-HT3-receptor antagonist for irritable bowel syndrome with diarrhea, comparing it with those of other 5-HT3-receptor antagonists, alosetron and cilansetron, and the anti-diarrheal agent loperamide. Ramosetron showed high affinity for cloned human and rat 5-HT3 receptors, with Ki values of 0.091 ± 0.014 and 0.22 ± 0.051 nmol/L, respectively, while its affinities for other receptors, transporters, ion channels, and enzymes were negligible. Dissociation of ramosetron from the human 5-HT3 receptor was extremely slow (t1/2 = 560 min), while alosetron (t1/2 = 180 min) and cilansetron (t1/2 = 88 min) dissociated relatively rapidly. Ramosetron competitively inhibited 5-HT-induced contraction of isolated guinea-pig colon, with pA2 values of 8.6 (8.5 – 9.0). Ramosetron given orally also dose-dependently inhibited the von Bezold-Jarisch reflex in rats, with an ED50 value of 1.2 (0.93 – 1.6) μg/kg. In addition, oral ramosetron dose-dependently inhibited restraint stress-induced defecation in rats, with an ED50 value of 0.62 (0.17 – 1.2) μg/kg. In all of these experiments, the potencies of ramosetron were greater than those of alosetron, cilansetron, or loperamide. These results indicate that ramosetron is a highly potent and selective 5-HT3-receptor antagonist, with beneficial effects against stress-induced abnormal defecation in rats.

1 0 0 0 OA 500kV CVケーブルの直流耐圧試験に関する検討

- 著者

- 神永 建二 武田 直樹 片貝 昭史 村田 義直 金岡 護 高橋 憲司

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.1, pp.92-100, 1996-12-20 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 8

To evaluate the suitability of the DC withstand test for use as the after-laying test for extrahigh-voltage XLPE cable lines, especially 500-kV XLPE cable lines, we studied the effectiveness of the DC withstand test and the influence of DC voltage application on AC insulating performance, using XLPE cables with artificial defects. DC breakdown strength of the cable with defects does not decrease radically compared with AC breakdown strength due to space charge effects. The defects that are detected by the AC withstand test might not be detected by the DC withstand test and short-circuited trees may appear at earthing after the DC withstand test, degrading the AC insulating performance. The DC withstand test should therefore not be used as the after-laying test for 500-kV XLPE cable lines.

1 0 0 0 OA 6脚歩行機械Landmaster3の開発

- 著者

- 妻木 俊道 阿部 誠一郎 千葉 健吉

- 出版者

- 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.7, pp.851-860, 2006-10-15 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 4 5

A 6 legged walking vehicle composed of a pair of leg units each of which has three expandable soles and has an ability to make rotational and traversable motion among the leg units is made. It is developed to realize a solid and reliable walking vehicle for practical uses in the near future with spread mechanical elements used in usual hydraulic construction machines. It weighs about 80 [kg] with all aluminum (including honeycomb frame) structure. Owing to mounted 24 [V] /12 [Ah] battery unit and wireless control system, it has no umbilical cord for power supply, control and communication. It is shown by the experiments that the vehicle can walk continuously over 1 hour, crossing many obstacles those maximum height is about 0.9 [m], and many irregular soil terrain.

- 著者

- 池田 和彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会

- 雑誌

- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.441-447, 2012 (Released:2012-07-13)

- 参考文献数

- 30

真性赤血球増加症,本態性血小板血症,原発性骨髄線維症を含む骨髄増殖性腫瘍(myeloproliferative neoplasms;MPN)は慢性に経過し,一系統以上の血球が増加するクローン性疾患である.MPNはときに二次性骨髄線維症や骨髄異形成症候群等,輸血依存の状態に至り,急性白血病への移行もみられ,予後不良となる.MPNにおける遺伝子異常として,細胞の増殖に直接関わるJAK2等の変異以外に,エピゲノム調節を担うTET2,ポリコーム群遺伝子のASXL1やEZH2等様々な変異が相次いで報告された.また,様々な遺伝子の発現を調節し,細胞の分化・増殖に関与するHMGA2の変異もMPN等の骨髄系疾患においてみられる.HMGA2の発現はlet-7マイクロRNAによって調節され,HMGA2発現症例においてはlet-7結合部位の存在する3'非翻訳領域(UTR)の欠失がしばしば見られる.そこで我々は3'UTRを欠くHMGA2を発現するマウスを作成,検討を行い,HMGA2の発現がMPN様の造血を引き起こし,造血幹細胞レベルにおいてクローン拡大に関与することを見いだした.MPNの病態において,HMGA2も一定の役割を果たしていると思われる.

1 0 0 0 OA フライ油の使用限界に関する研究

- 著者

- 井上 吉世 林 淑美 原 知子 和田 珠子 水野 千恵 中原 満子 伊藤 知子 村上 恵 的場 輝佳

- 出版者

- 日本食生活学会

- 雑誌

- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.4, pp.313-319, 2010-03-30 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 17

This study clarifies the applicability of a sensory evaluation to easily determine the life span of frying oil on the fried food cooking in the kitchen. Two types of foods, i. e. , a chicken fillet and potato, were deep-fried coated with two types of flour, i. e. , potato starch and wheat flour. Frying was continued until the flavor score of the oil had dropped to 3. A sensory evaluation of the frying oil and each fried food was then carried out. The life span of the frying oil to reach the flavor score of 3 was slightly longer for the potato compared to the chicken fillet. It was suggested that the scores for the viscosity and rancid flavor of the frying oil corresponded to the flavor score result of the frying oil. The flavor and taste of the potato fried in the oil with a flavor score of 3 were not good. However, it was difficult to judge the degradation by the appearance of the fried chicken fillet coated with potato starch. The flavor score of the frying oil corresponded to the rancid flavor of the frying food in any case. The color of the frying oil and the taste of the fried materials varied case by case. These results suggest that the flavor score of the frying oil is a useful and easy method to determine the life span of frying oil in the domestic kitchen when a potato starch or wheat flour coating is used.

1 0 0 0 OA 鍋物に関する実態調査

- 著者

- 飯島 久美子 小西 史子 村上 知子 香西 みどり 畑江 敬子 小西 雅子

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成15年度日本調理科学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.107, 2003 (Released:2003-09-04)

【目的】寒い時期に家族あるいは仲間とともに鍋物を囲む光景は、日本の代表的な食卓風景の1つである。鍋物の歴史はそれほど古くはないが、冬の代表料理といってよいくらい浸透しているようである。そこで、本研究ではどのような鍋物がどのように食べられているのか、また地域的な特徴について、実態を知ることを目的とした。【方法】北海道から沖縄にいたる各地の大学、短大に所属する学生および職員1013名を対象とし、2002年12月にアンケート用紙を配布し、2003年1月に回収した。【結果】よく食べる鍋物の名前を尋ねたところ、63種類が挙げられた。そのなかでもっとも多くの人が挙げた鍋物はすき焼きであり、次いで寄せ鍋、キムチ鍋であった。地方別にみると東北ではキムチ鍋が、九州ではおでんがもっとも多く挙げられていた。鍋物に使われる食材は、豆腐類がもっとも多く、次いでハクサイ、ナガネギ、エノキ、白滝、シイタケ、シュンギク、ダイコンの順であった。豆腐類は74.9%の鍋物に使われ、おでんにも29.9%の割合で使われていた。またハクサイはおでんを除く70.7%の鍋物に使われていた。食べる頻度は月に1_から_2回がもっとも多く、次いで週に1_から_2回であった。誰とどこで食べるかという質問では、圧倒的に家庭で家族と一緒にという答えが多かった。鍋物とともにお酒を飲む割合は42.1%でその内訳はビールがもっとも多く、次いで焼酎・チューハイ、日本酒の順であった。年代別では、50代まではビールが多く、60代以降は日本酒が多かった。本調査から鍋物は、好きだから、暖まるからという主に2つの理由により3人以上集まって月に1から2回、主に家庭で食されており、もっともよく食されるのはすき焼きであるということが明らかになった。

1 0 0 0 OA 鮮魚行商小売業者の実態と機能

- 著者

- 倉田 亨

- 出版者

- 地域農林経済学会

- 雑誌

- 農林業問題研究 (ISSN:03888525)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.4, pp.158-168, 1965-12-25 (Released:2011-03-18)

1 0 0 0 OA ヒトiPS細胞を用いた声帯の組織再生

- 著者

- 今泉 光雅 大森 孝一

- 出版者

- 日本音声言語医学会

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.209-212, 2015 (Released:2015-08-31)

- 参考文献数

- 11

外傷や炎症,術後に形成される声帯瘢痕は治療困難な疾患である.その治療は,動物実験や臨床応用を含めて,ステロイド薬や成長因子の注入,種々の細胞や物質の移植などにより試みられているが,現在まで決定的な治療法がないのが実情である.2006年,山中らによってマウス人工多能性幹細胞(iPS細胞)が報告された.2007年,山中らとウイスコンシン大学のDr. James Thomsonらは同時にヒトiPS細胞を報告した.iPS細胞は多分化能を有し,かつ自己由来の細胞を利用できるため声帯組織再生の細胞ソースの一つになりうると考えられる.本稿では,幹細胞を用いた声帯の組織再生について述べるとともに,ヒトiPS細胞を,in vitroにおいて声帯の上皮細胞に分化誘導し,声帯上皮組織再生を行った研究を紹介する.

1 0 0 0 OA Diverse calcification patterns of ameloblastic fibro-odontoma on radiographic examination

- 著者

- Masao Araki Shunsuke Namaki Toshihiko Amemiya Kunihito Matsumoto Kazuya Honda Yoshiyuki Yonehara Naoyuki Matsumoto Masatake Asano

- 出版者

- 日本大学歯学部

- 雑誌

- Journal of Oral Science (ISSN:13434934)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.533-537, 2016 (Released:2016-12-23)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 3

The occurrence of ameloblastic fibro-odontoma (AFO) in the oral region is unusual and accounts for 1-3% of all odontogenic tumors. AFO presents mixed radiopaque patterns within the lesion with diverse findings; therefore, it is important to compare this tumor with other odontogenic tumors that radiographically present with calcified bodies. Herein, we observed the calcification patterns within the lesion in seven AFO cases (five males, two females; mean age, 8.3 years; age range, 4-13 years). Periapical and panoramic radiographs were obtained from all seven cases. Five cases underwent conventional computed tomography (CT) scanning, and one underwent cone beam CT. Classification of the calcifications primarily involved the following two characteristics on the X-rays: appearance and location of the lesions. All seven cases were located in the molar regions of the mandible in association with impacted teeth. The calcification patterns of these AFOs were mixed or inhomogeneous within the lesion with various findings, including complex odontoma-like calcifications. However, the patterns differed between panoramic radiography and CT in some cases. The radiolucent lesions in AFO demonstrated varying calcification patterns and were associated with impacted teeth on the CT images.(J Oral Sci 58, 533-537, 2016)