1 0 0 0 OA 世界システムの変化と民主主義

- 著者

- 田中 明彦

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.3_66-3_72, 2015-03-01 (Released:2015-07-03)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 日米安保体制と冷戦

- 著者

- 原 彬久

- 出版者

- 財団法人 日本国際政治学会

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.1992, no.100, pp.199-219,L16, 1992-08-30 (Released:2010-09-01)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 2

The U. S. -Japan Security Treaty as well as The Treaty of Peace with Japan were concluded in 1951 in San Francisco. It is wrong to think that The U. S. -Japan security system began with. the conclusion of that treaty, because we can not identify the security system with the security treaty.The security system between the U. S. and Japan came into existence with the unconditional surrender of Japan and the occupation of Japan by the U. S. in 1945. We shall think of the U. S. -Japan security system as one started by the “substantial” coupling on the political and military level between both countries.In this essay there are three parts. First, we will examine the historical factors, particularly the Emperor system and the cold war, giving rise to the security system. Second, we will consider the nature of the treaty as a smaller part of the security system. Especially we will study the “one-sided burden” of the U. S. to Japan and the mechanism of Japanese compensation in the treaty. Third, we will forcus on American expectations of a “strong Japan” and American fear of Japanese neutralization under the security system.Following the collapse of the cold war, it is more necessary to examine closely the structure of the security system between the U. S. and Japan in the context of the cold war.

1 0 0 0 OA 序説 日米安保体制-持続と変容-

- 著者

- 原 彬久

- 出版者

- 財団法人 日本国際政治学会

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.1997, no.115, pp.1-10,L5, 1997-05-17 (Released:2010-09-01)

- 参考文献数

- 6

As the title shows, this volume is dedicated to the study of the US-Japan Security System with emphasis on both aspects of continuity and change. Although the system was a product of history it has also been a major driving force of history in the post-war period. It is in the mixture of continuity and change that the system has survived the challenge of history.In general, the system is often understood as a byproduct of the Cold War headed by the US and the then USSR. Indeed, the system cannot be discussed without reference to the Cold War. The US-Japan Mutual Security Treaty which serves as the core of the system was signed in September 1951 as a corner stone in the US strategy of deterrence against the USSR. Nevertheless, the system in reality is more complicated than just being a byproduct of the Cold War. It is in essence a political community—a relationship that exceeds the legal stipulations of the treaty. Otherwise the system would have collapsed with the end of the Cold War. The treaty originally signed by Shigeru Yoshida in 1951 and revised by Nobusuke Kishi in 1960 has brought sbout the system that functions far beyond the original terms. The latest “Redefinition, ” reflecting the reality of US-Japan power relationship is also a product of the system.This volume is an attempt to examine the US-Japan Security System with emphasis on its aspects of continuity and change from theoretical, historical and empirical perspectives. It contains two groups of articles. The first group consists of six articles—(that of Sakamoto, Uemura, Gabe, Hirayama, Kan, and Kojo), with emphasis on historical observations and analyses. The second group consists of four articles—(that of Iwata, Muroyama, Kamiya, and Tsuchiyama), with emphasis on theoretical arguments and with predictions for the future. Hopefully these two groups of articles will serve as the two main pillars in our understanding of various aspects of the US-Japan Security System.

1 0 0 0 OA 辛味大根の辛味臭成分について

- 著者

- 金 和子 小林 彰夫 河村 フジ子 松本 睦子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.7, pp.603-608, 1989-07-05 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 8

辛味大根と青首大根の辛味臭成分をエーテル振とう抽出により分離し, GCおよびGC-MSにより分析し, 比較した.辛味大根の香気成分は99.5%以上が含硫化合物であり, 5種のメチルチオイソチオシアネートが主要成分として同定された.なかでも, (E) -4-メチルチオ-3-ブテニルイソチオシアネートは香気中96.5% (62.7mg%) を占め, かつこの化合物は1.3ppm以上あると単独でも生大根辛味臭を呈し, 濃度の増加につれ香辛性が強化される.実際の辛味大根中における存在量は627ppmであることから, 辛味大根の辛味臭は主としてこの物質であることが明らかとなった.

1 0 0 0 OA トルコの北アナトリア断層

- 著者

- 須貝 俊彦 粟田 泰夫 安間 了 坂 幸恭

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.3, pp.V-VI, 1999 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA デジタル社会の文化と記憶

- 著者

- 遠藤 薫

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.7, pp.7_98-7_103, 2010-07-01 (Released:2010-08-20)

- 被引用文献数

- 1 1

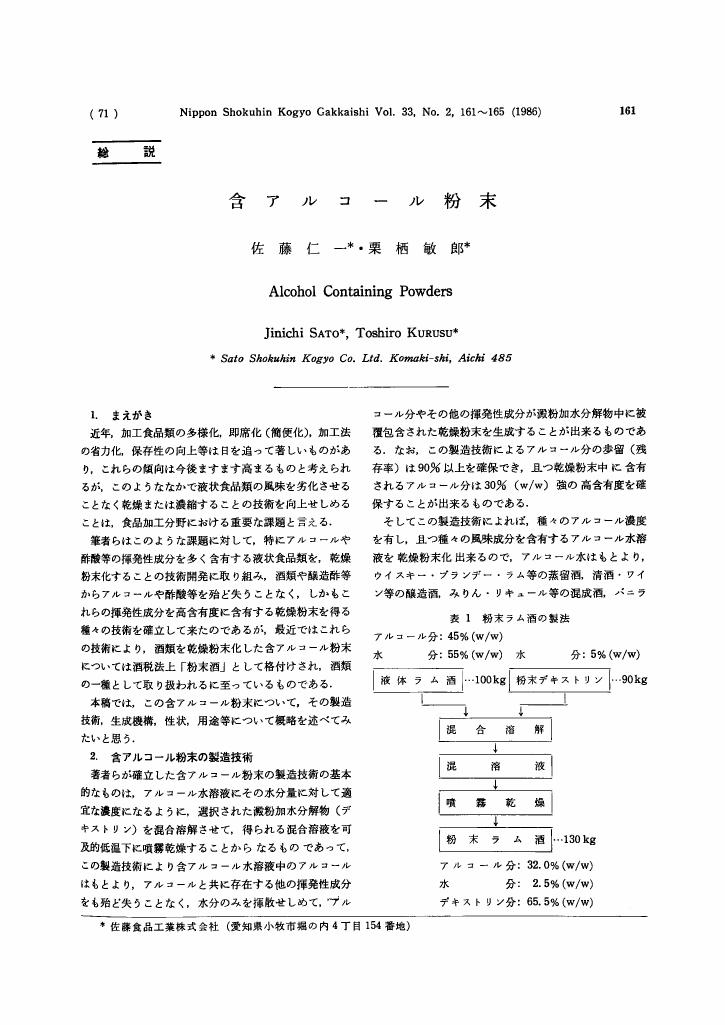

1 0 0 0 OA 含アルコール粉末

- 著者

- 佐藤 仁一 栗栖 敏郎

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.161-165, 1986-02-15 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 3

1 0 0 0 適応的非同期人間機械系の動作周期弁別に関する生理心理的評価

- 著者

- 野澤 昭雄 細田 雄祐

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.135, no.11, pp.1404-1410, 2015-11-01 (Released:2015-11-01)

- 参考文献数

- 17

This paper proposes a concept of the adaptive asynchronous human machine system (Async-HMS) which maintains asynchronous periodic operations against user's actions for avoiding user intention. In order to find the dynamics of the operation period presented by Async-HMS, discrimination thresholds of the operation period were obtained by psychophysical experiment. According to the thresholds, three levels of fluctuation of the operation period were defined as ‘constant’, ‘unrecognizable’, and ‘recognizable’. Psychophysiological measurement was conducted on the performance of the synchronized key typing task by the three levels of the operation period. A synchronization error as performance index, the hemodynamic parameters as indices of autonomic nervous system's activity, and the amount of the senses as psychological indices were evaluated. As a result, monotonous feeling was eliminated without compromising the performance in case of `unrecognizable' fluctuations in the operation period presented by Async-HMS.

1 0 0 0 OA 坑道火災の性状と拡大防止

- 著者

- 松隈 喜総 清正 稔 井清 武弘 鈴木 忠

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.1076, pp.659-663, 1977-10-25 (Released:2011-09-13)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA わが国における自然の空間放射線分布の測定

1 0 0 0 OA 最近の防菌防カビ剤

- 著者

- 井上 嘉幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本木材保存協会

- 雑誌

- 木材保存 (ISSN:02879255)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.54-58, 1991-03-31 (Released:2009-05-22)

- 著者

- Ryogo Umetsu Junko Abe Natsumi Ueda Yamato Kato Toshinobu Matsui Yoko Nakayama Yasutomi Kinosada Mitsuhiro Nakamura

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.11, pp.1689-1699, 2015-11-01 (Released:2015-11-01)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1 23

Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are prescribed for the treatment of depression worldwide. SSRIs are suspected to increase the risk of suicidal ideation and behavior (suicidality) in children, adolescents, and young adults. We examined the association between SSRI therapy and suicidality by applying a logistic regression model to age-stratified data from the Food and Drug Administration (FDA) Adverse Event Reporting System database. We attempted to mitigate the effect of patient-related factors by data subsetting. We selected case reports for SSRIs as referred to in the World Health Organization Anatomical Therapeutic Chemical classification code N06AB. The association between SSRIs and “suicidal events” or “self-harm events” was calculated as a reporting odds ratio (ROR) and adjusted for covariates by logistic regression. For subjects <18 years old (y.o.) the adjusted RORs (95% confidence interval) of SSRI therapy with suicidal events were 9.58 (8.97–10.23) in the whole data analysis and 4.64 (4.15–5.19) in the subset analysis; those with self-harm events were 31.40 (27.71–35.58) and 16.31 (13.12–20.29), respectively. Although the adjusted RORs were lower in the subset analyses than in the whole data analyses, both analyses indicated associations between SSRI treatment and suicidal and self-harm events. In both analyses these associations were stronger in the <18 y.o. group than other age groups. Children and adolescents should be closely monitored for the occurrence of suicidality when they are prescribed SSRIs. In addition, we found that data subsetting might mitigate the effect of an intrinsic risk among patients taking the suspected drug.

1 0 0 0 OA 関東地方における明治・大正・昭和期の市街地分布

- 著者

- 正井 泰夫 松本 園子

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.1-13, 1971-01-01 (Released:2008-12-24)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

関東地方における市街地(都市)の分布は,明治・大正・昭和の3期においてそれぞれ異なるパターンをもっている.明治・大正期については,大縮尺地形図および利用可能な市街地人口統計から平均市街地人口密度を求め,図上測定によって得られた市街地面積にかけ合わせて市街地人口を求めた.昭和期については,人口集中地区平均人口密度により,市街地人口を求めた.3期とも,人口1,000人以上の市街地をすべてプロットし,分布のパターンを分析した.その結果,明治期は中心地型と宿場町型の分布,大正期は中心型,昭和期は中心地型と衛星都市型の分布が明瞭に認められた.また,東関東と西関東においては,少なくとも最近までは,かなりの差異が分布に見られることが証明された.

1 0 0 0 OA 乳歯生活歯髄切断後の歯根吸収に関する病理組織学的検索

- 著者

- 大野 秀夫 大野 和夫 小椋 正 木村 光孝

- 出版者

- 一般財団法人 日本小児歯科学会

- 雑誌

- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.653-660, 1986-12-25 (Released:2013-01-18)

- 参考文献数

- 13

乳歯生活歯髄切断処置後,乳歯の生理的歯根吸収が健全乳歯の場合と同様に進行しているか否かを検討するため,生後3カ月前後の幼犬の乳歯に,覆髄剤として,水酸化カルシウムを主成分とするCalvitalを使用し,生活歯髄切断処置を施し,病理組織学的に検索した。乳歯生活歯髄切断処置後の生理的歯根吸収は,健全な対照歯と比較し,組織学的にはほぼ同調した吸収状態を示した。このことは,乳歯生活歯髄切断処置が生理的歯根吸収に対して,何ら影響を与えているとは考え難く,乳歯の歯髄処置として,非常に意義あるものと考えられた。

1 0 0 0 OA 硫黄ガス環境での銀の腐食速度の推定

- 著者

- 南谷 林太郎

- 出版者

- 公益社団法人 腐食防食学会

- 雑誌

- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.6, pp.265-271, 2007-06-15 (Released:2007-12-01)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 7 11

硫黄ガス環境での銀の腐食を管形容器および箱形容器を用いて検討した.単体硫黄から放出される硫黄ガスは,管形容器内の銀板および箱形容器内の腐食センサの銀電極と反応する.銀板の表面に形成された腐食生成物の厚さはカソード還元法により,銀電極の表面に形成された腐食生成物の厚さはレジストメトリにより測定した.暴露後に銀板および銀電極の表面に形成された腐食生成物を分析し,硫化物であることを確認した.単体硫黄から放出される硫黄ガス環境で銀の腐食速度を決定するのは硫黄ガスの拡散である.単体硫黄から放出される硫黄ガス環境での銀の腐食速度は,腐食反応を考慮した拡散ネットワークモデルを用いて推定される.硫黄ガスは,3×10-5の反応確率に対応する一定速度で銀と反応する.この推定技術は,電子装置の効果的な防食対策を検証し,装置信頼性を向上させるのに有効である.

1 0 0 0 OA 目的領域に多様な構造を生成する化学空間探索型構造ジェネレータの開発

- 著者

- 武田 俊一 金子 弘昌 船津 公人

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会

- 雑誌

- ケモインフォマティクス討論会予稿集 第38回ケモインフォマティクス討論会 東京

- 巻号頁・発行日

- pp.100-103, 2015 (Released:2015-10-01)

- 参考文献数

- 12

新薬を開発するために新薬となる可能性の高い多様な構造からなるライブラリを構築する手法の開発が求められている。我々はそのような手法として化学空間上の任意の領域に構造を多数生成する手法であるde novo design algorithm for exploring chemical space (DAECS)に注目し、その改良を行った。DAECSはリガンドデータで規定された部分空間上の特定の領域に存在する構造のみを生成することができる。しかしDAECSでは多様性の高い構造を生成することと活性値以外の性質を考慮することができない。本研究ではこの問題を解決するために部分構造を用いた構造変化及び化学空間上のドラッグライクネス分布の可視化を用いた領域選択を導入した。GVKのデータベースより取得したヒトalpha2Aアドレナリン受容体に対するリガンド活性データを用いて手法の優位性を確認したところ、ドラッグライクネスを考慮したうえで高い活性が期待できる構造を多様に生成できることを確認できた。

1 0 0 0 OA 4way PLS法を用いた活性コンフォメーションと重ね合わせルール選択手法

- 著者

- 荒川 正幹 長谷川 清 船津 公人

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会

- 雑誌

- Journal of Computer Aided Chemistry (ISSN:13458647)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.1-7, 2000 (Released:2000-08-03)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 5 2 6

3次元構造活性相関において活性コンフォメーションと重ね合わせルールを決定することは、モデルの適用能力を左右する重要な因子である。これら因子は互いに密接な関連があり、X線結晶解析などの構造情報がない場合には、容易には推定できない。本論文では、4way PLS法による合理的な活性コンフォメーションと重ね合わせルール推定法を提案する。4way PLS法はPLS法の変数を2次元の行列から4次元配列へと拡張した手法であり、PLS法と比較しノイズに強い安定なモデルを得ることが可能である。本論文では、Glycogen phosphorylase b(GPb)の阻害剤であるGlucose誘導体47サンプルを用いたCoMFA解析に本手法を適用した例を示す。サンプル、フィールド変数、コンフォメーション、重ね合わせルールからなる4次元配列を説明変数とし4way PLS法で阻害活性との関係を検討した。そしてモデル係数値を用い阻害活性に大きく寄与する活性コンフォメーションと重ね合わせルールの推定を行い良好な結果が得られた。またX線結晶解析によるGPbの3次元構造との関係について考察を行った。

- 著者

- 荒川 正幹 長谷川 清 船津 公人

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会

- 雑誌

- Journal of Computer Aided Chemistry (ISSN:13458647)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.99-106, 2002 (Released:2002-08-23)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

CoMFA法をはじめとする多くの3D-QSAR手法において、対象とする分子構造を適切に重ね合わせることは、解析を成功させるための重要な因子であるため、種々の重ね合わせ手法が提案されている。著者らもHopfield Neural Network(HNN)を用いた新しい分子構造重ね合わせ手法を提案しており、COX-2阻害剤のCoMFA解析に適用し良好な結果を得ている[M. Arakawa, K. Hasegawa, K. Funatsu, Journal of Computer Aided Chemistry, 3, 63-72 (2002)]。本研究ではこの重ね合わせ手法のさらなる有用性を検証するため、human epidermal growth factor receptor-2 (HER2)阻害剤の3D-QSAR解析を行った。HER2阻害剤27化合物について、HNNによる重ね合わせを行い活性配座を推定した後、CoMFA法による3D-QSAR解析を行った結果、R²=0.805、Q²=0.701の良好なPLSモデルが得られた。また、その回帰係数の等高線図についての考察を行い、このモデルが妥当であるとの結論を得た。

1 0 0 0 OA 世代性関心と世代性行動尺度の改訂版作成と信頼性, 妥当性の検討

- 著者

- 丸島 令子 有光 興記

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.3, pp.303-309, 2007-08-25 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 7 11

The generative concern scale (GCS) and the generative behavior checklist (GBC) based on the multifaceted model of generativity (McAdams & de St. Aubin, 1992) were reconstructed based on item analysis in preliminary research. The reconstructed scales were administered to 996 adults. Factor analysis of GCS-R and GBC-R data revealed the following three factors which showed high internal consistency: offering, maintaining, and creativity. Significant positive correlations between the GCS-R and the GBC-R implied that generative concern may lead to generative behavior. The GCS-R and GBC-R showed significant positive correlations with the Erikson Psychosocial Stage Inventory (Nakanishi & Sakata, 1993) and the Inventory of Psychosocial Balance (Domino & Affonso, 1990), which supports concurrent validity. Adults with higher scores on the GCS-R were more extroverted, open-minded to experiences, and the less depressive based on scores on the Big Five Scale (Wada, 1996) and the Beck Depression Inventory (Hayashi & Takimoto, 1991). These results indicate convergent and predictive validity.

1 0 0 0 OA 三井美唄炭礦の機械採炭に就て

- 著者

- 安部 貞次

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鑛業會誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.620, pp.924-932, 1936-12-22 (Released:2011-07-13)

The contents described in this paper are detailed descriptions of working face at the present condition, and describe the method of increasing the out put of one face, at Mitui Bibai Colliery.