1 0 0 0 OA 高齢者の緊急連絡先登録システム利用者の特徴 「高齢者見守りキーホルダー」を事例として

- 著者

- 小池 高史 長谷部 雅美 野中 久美子 鈴木 宏幸 深谷 太郎 小林 江里香 小川 将 村山 幸子 藤原 佳典

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.7, pp.357-365, 2015 (Released:2015-08-27)

- 参考文献数

- 25

目的 自治体による身元不明の認知症高齢者の増加を抑制する事業の利用を広めていくために,大田区で展開される高齢者見守りキーホルダーの利用の特徴を明らかにする。また,普及を担当する地域包括支援センターの方針や戦略と利用の特徴との関連を明らかにすることを目的とした。方法 2013年 7 月,東京都大田区 A 地区において,住民基本台帳上65歳以上の高齢者のうち,自力回答が難しいと思われる人を除いた7,608人を対象に質問紙を郵送し,5,166人(回収率67.9%)から回収した。このうち,分析に用いた変数に欠損のなかった4,475人を分析対象とした。見守りキーホルダーの利用の有無を従属変数とする二項ロジスティック回帰分析を行った。独立変数には,性別,年齢(前期高齢者/後期高齢者),同居者の有無,社会的孤立状況(孤立/非孤立),IADL(自立/非自立),もの忘れ愁訴の有無を投入した。また,2014年 8 月に大田区内 6 か所の地域包括支援センターにて12人の職員を対象にインタビュー調査を実施した。結果 ロジスティック回帰分析の結果,女性は男性よりも1.64倍,後期高齢者は前期高齢者よりも4.39倍,独居者は同居者のいる人よりも2.14倍,非孤立者は孤立者よりも1.36倍,IADL 非自立の人は自立の人よりも1.50倍,もの忘れ愁訴のある人は無い人よりも1.37倍見守りキーホルダーを利用していた。地域包括支援センターへのインタビューの結果,見守りキーホルダーの主な普及の対象としては,独居高齢者,心配を持っている人,若くて元気な人などがあげられた。地域包括支援センターのなかでも,独居高齢者と若い層を普及の主な対象と考えているセンターがあったが,実際には独居高齢者は多く利用し,前期高齢者の利用は少なかった。登録している人が多いと考えられていたのは,不安感の高い人,若くて自立度が高い人などであった。実際の登録までの経路としては,人づてや,町会などで登録するケースがあげられた。結論 見守りキーホルダーは,女性,後期高齢者,独居者,非孤立者,IADL 非自立の人,もの忘れ愁訴のある人により利用されていた。地域包括支援センターの多くが例示した友人や地域団体を経由しての登録の仕方と,孤立している人の利用率の低さの関連が示唆された。若くて IADL の高い人や社会的に孤立した人の利用を広めていくことが今後の課題である。

- 著者

- Salsuwanda SELAMAT Akio MIYARA Keishi KARIYA

- 出版者

- 公益社団法人 日本冷凍空調学会

- 雑誌

- 日本冷凍空調学会論文集 (ISSN:13444905)

- 巻号頁・発行日

- pp.15-18RE_OA, (Released:2015-08-31)

- 参考文献数

- 14

Horizontal ground heat exchanger in ground source heat pump systems is susceptible to ground surface variations thus affecting its thermal performance. However, this configuration is desirable due to low installation costs as it mainly involved burying pipes in shallow trenches. The optimization of horizontal ground heat exchanger was investigated by simulating a cross section of the ground containing a single unit of slinky-loops. The analysis shows that although trench depth increased by one third in vertical orientation, there was no significant improvement on thermal performance compared to horizontal orientation. Unless land area is limited then it is suggested that loops are installed in vertical orientation. When the material used as ground heat exchanger was copper pipe, heat exchange rate improved by 20% compared to conventional HDPE pipe. As expected, ground thermal resistance has a limiting effect on thermal performance although the pipe was changed to a material with thermal conductivity of over 800 times higher. The effect of distributing the flow into a group of loops in parallel was also examined. Thermal performance increases as more heat transfer area was provided in parallel loops. The spacing between adjacent loops was studied to elucidate heat interference in parallel loops operation.

- 著者

- Nakkawee SAENGKLUB Vudhiporn LIMPRASUTRL Suwanakiet SAWANGKOON Chollada BURANAKARL Robert L. HAMLIN Anusak KIJTAWORNRAT

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.15-0413, (Released:2015-09-04)

- 被引用文献数

- 1 8

Dronedarone is a class III antiarrhythmic that has been used for management of atrial fibrillation in humans, but limited information was found in dogs. The objective of this study was to determine the acute effects of escalating concentrations of dronedarone on electrocardiograms (ECG), hemodynamics and cardiac mechanics in healthy dogs. A total of 7 beagle dogs were anesthetized with isoflurane and instrumented to obtain lead II ECG, pressures at ascending aorta, right atrium, pulmonary artery and left ventricle, and left ventricular pressure-volume relationship. Five dogs were given vehicle and followed by escalating doses of dronedarone (0.5, 1.0 and 2.5 mg/kg, 15 min for each dose), and two dogs were used as a vehicle-treated control. All parameters were measured at 15 min after the end of each dose. The results showed that all parameters in vehicle-treated dogs were unaltered. Dronedarone at 2.5 mg/kg significantly lengthened PQ interval (P<0.01), reduced cardiac output (P<0.01) and increased systemic vascular resistance (P<0.01). Dronedarone produced negative inotropy assessed by significantly lowered end-systolic pressure-volume relationship, preload recruitable stroke work, contractility index and dP/dtmax. It also impaired diastolic function by significantly increased end-diastolic pressure-volume relationship, tau and dP/dtmin. These results suggested that acute effects of dronedarone produced negative dromotropy, inotropy and lusitropy in anesthetized dogs. Care should be taken when given dronedarone to dogs, especially when the patients have impaired cardiac function.

1 0 0 0 OA 発がん物質にも閾値が存在する

- 著者

- 福島 昭治 魏 民 アンナ 梯 鰐渕 英機

- 出版者

- 日本マイコトキシン学会

- 雑誌

- マイコトキシン (ISSN:02851466)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.119-128, 2008 (Released:2008-10-07)

- 参考文献数

- 14

魚や肉などの焼けこげに含まれている2-amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f ] quinoxaline(MeIQx)のラット肝臓における低用量発がん性を中期発がん性試験法で検討した.その結果,MeIQx?DNA 付加体形成は微量からみられ,より高い用量で8-hydroxy-2′-deoxyquanosine 形成,lacI 遺伝子変異,イニシエーション活性等が誘発された.また,肝臓の前腫瘍性病変であるglutahione S-transferase placental(GST-P)陽性細胞巣は,さらにより高い用量で誘発された.N- ニトロソ化合物であるN-nitrosodiethylamine やN-nitrosodimethylamine でもGST-P 陽性細胞巣の発生は微量では発生しなかった.次に大腸発がん物質である2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo [4,5-b] pyridine(PhIP)のラット発がん性を検討すると,大腸粘膜におけるPhIP-DNA 付加体形成は微量から認められたが,前腫瘍性病変の代替マーカーである変異クリプト巣は,かなりの高用量でのみ誘発された.非遺伝毒性肝発がん物質であるphenobarbital は,GST-P 陽性細胞巣の発生を高用量では増加,逆に低用量ではその発生を抑制した(ホルミシス現象).これらの結果から,遺伝毒性発がん物質には閾値,少なくとも実際的な閾値が,また,非遺伝毒性発がん物質には真の閾値が存在すると結論する.

1 0 0 0 OA PBLの学習効果と学生因子の関係について

- 著者

- 河西 理恵 丸山 仁司

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.203-208, 2010 (Released:2010-05-27)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2 2

〔目的〕本研究の目的はPBLの効果と学生因子の関係について検証することである。〔対象と方法〕対象はK大学理学療法学科の3年生19名であった。PBLの効果指標を,学生自身による自己評価とPBLにおける発言頻度とし,約2ヶ月のPBL実施後,学業成績,性格,自己学習習慣の有無,自己学習時間,テスト志向性およびPBLに対する満足度などの学生因子とPBLの学習効果の関係をSpearmanの順位相関係数により検討した。〔結果〕PBLに対する学生の自己評価と学業成績,性格,自己学習習慣の有無,PBL実施中の自己学習時間およびPBLに対する満足度の間に有意な相関が認められた。また,発言頻度と自己評価ならびに学業成績,PBL実施中の自己学習時間,PBLに対する満足度の間にも有意な相関が認められた。〔結語〕PBLの効果には複数の学生因子が関与することが示唆された。

1 0 0 0 OA 三井砂川炭鉱の深部採掘における技術改革

- 著者

- 大塚 泰二朗

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.1110, pp.507-513, 1980-08-25 (Released:2011-07-13)

Mitsui Sunagawa Mine is situated northern part of Ishikari coal field in Hokkaido and produces 1.1 million clean coal tonnes per year.The Sunagawa Mine first started in 1914, has produced for 65 years. It is mining five steeply dipping seams (50-70 deg.). Mining blocks are located at 900m below surface now, and further new blocks at 1, 000m are being prepared.After years of technical innovations on deep mining and safety methods to overcome severe conditions-gas emission, gas outburst, spontaneous combustion, and earth pressure-hydraulic mining has proved to be a safe and economical method of coal extraction since 1964.In general, mining blocks deepen in short period, roadways to be maintained lengthen and finally main structure is very complicated at steep dipping coal mines. A new return shaft of 900 m was sunk at Sunagawa Mine in 1979 to shorten the sustaining roadways and to make the main structure simple and steady.The hydraulic mining has been shown to provide benefits in safety and improved productivity, comparing to the conventional mechanical mines in thefl at seams.

- 著者

- Michio Hashimoto Motoko Maekawa Masanori Katakura Kei Hamazaki Yutaka Matsuoka

- 出版者

- (公社)日本薬理学会

- 雑誌

- Journal of Pharmacological Sciences (ISSN:13478613)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.3, pp.294-300, 2014-03-20 (Released:2014-03-18)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 13 47

Increasing evidence from the fields of neurophysiology and neuropathology has uncovered the role of polyunsaturated fatty acids (PUFA) in protecting neuronal cells from oxidative damage, controlling inflammation, regulating neurogenesis, and preserving neuronal function. Numerous epidemiological studies have shown that deficits in the dietary PUFA docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid are associated with the onset and progression of neuropsychiatric illnesses such as dementia, schizophrenia, depression, and posttraumatic stress disorder (PTSD). Recent clinical trials have offered compelling evidence that suggests that n-3 PUFA could reduce depressive, psychotic, and suicidal symptoms, as well as aggression. Although many studies have had the validity of their results questioned because of small sample size, several studies have indicated that n-3 PUFA are useful therapeutic tools for the treatment of dementia, major depression, bipolar disorder, and PTSD. These findings suggest that the pharmacological and nutritional actions of n-3 PUFA may be beneficial in certain neuropsychiatric illnesses. This review article outlines the role of PUFA in neurodevelopment and the regulatory mechanisms in neuronal stem cell differentiation and also the possible use of PUFA as a prescription medicine for the prophylaxis or treatment of neuropsychiatric illnesses such as dementia, mood disorder, and PTSD.

- 著者

- Luo PENG Xiao-Ting ZHANG Satoshi KAWAICHI De-Ti XIE Zhen-Lun LI

- 出版者

- 公益社団法人 電気化学会

- 雑誌

- Electrochemistry (ISSN:13443542)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.8, pp.600-604, 2015-08-05 (Released:2015-08-05)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2

In bioelectrochemical systems where the oxidative current is mediated by microorganisms, it remains unexplored as to whether low-potential substrates (e.g. formate) enable the anode to work at lower potentials. Due to implications to relevant engineering and natural systems, this study evaluated such possibility and underlying causes. The investigation compared voltammograms of the model exoelectrogen (to exclude the interfering factors in undefined cultures) Geobacter sulfurreducens grown with acetate and formate. G. sulfurreducens had an EM (half-saturation potential) of −0.138 ± 0.004 V vs. SHE when consuming acetate; an EM of −0.160 ± 0.002 V when utilizing formate. Such variation usually requires alternation in electrode reductase expressed by bacteria, according to the existing Nernst-Monod model with a single species of electron conduit. For both acetate- and formate-grown biofilm, non-catalytic voltammetries found multiple redox couples with distinct formal potentials. No clear evidence could support a hypothesis that the bacteria synthesized any different electron conduits when the substrate was changed. Significant changes in the relative abundance of high-potential and low-potential electrocatalytically active conduits were not observed as well. However, low-potential conduits showed elevated electrocatalytic activities in the formate-grown biofilm, which might induce the shift in apparent EM.

1 0 0 0 OA 特集・放射性廃棄物の処理処分

1 0 0 0 OA 3歳児の乳歯う蝕罹患に関する要因の分析

- 著者

- 日野出 大輔 嶋田 順子 小原 英司 寺井 浩 山崎 都美恵 和田 明人 佐川 肇 佐藤 誠 中村 亮

- 出版者

- 一般社団法人 日本口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.5, pp.631-640, 1988 (Released:2010-10-27)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 10 2

The factors influencing the caries prevalence of children of three years of age were investigated using multivariant analysis.The number of subjects were 543 who received the 3-year-old dental examination at Naruto Community Health Center in Tokushima from July to December in 1987. The caries-decisive factors examined were“Order of birth”, “Guardian”, “Kind of feeding”, “Nursing in bed”, “Frequency of between-meal eating”, “Place of between-meal eating”, “Amount of sweet snacks”, “Frequency of tooth brushing”and“Brushing by whom”and these factors were asked by questionnaire to mothers of children. Quantification types I and II were used as analytical methods. The former was applied to analyze the factors which had an influence on the dmft number, and the latter to analyze the factors which had an influence on the onset of dental caries.The results were summarized as follows.1. The factors strongly related to caries onset were“Place of between-meal eating”, “Amount of sweet snacks”and“Nursing in bed”, in order.2. The factors strongly related to the number of dmft were“Guardian”, “Kind of feeding”and“Nursing in bed”, in that order. In“Guardian”, the category grandparents seemed to be a cariespromoting factor, and nursery school seemed to be an inhibitory factor.3. A significant relationship between habitual tooth-brushing and caries onset or the number of dmft was not observed in this study.

1 0 0 0 OA 燃焼炎を用いた大気中でのダイヤモンド合成とその応用

- 著者

- 広瀬 洋一 坂本 明徳 藤田 信行

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.104-105, 1989-01-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 3 1

1 0 0 0 OA 16.20世紀と黒

- 著者

- 元井 めぐみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.10, pp.628-629, 2002-10-25 (Released:2010-09-30)

1 0 0 0 OA 異なる加熱方法による牛肉ロース芯の食感および食味特性

- 著者

- 飯田 文子 堀江 かほり 西村 敏英

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.3-12, 2014 (Released:2015-01-01)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

本研究は,ホルスタイン種牛肉のロースを異なる加熱方法,すなわち焼成と蒸し焼き,煮熟,真空低温,マイクロ波の各方法で,内部中心温度60度に達するまで加熱した後,ロース芯を用いて官能評価と機器測定により食感および味の違いを検討した.ロース芯の加熱損失は,焼成,蒸し焼き加熱で最も小さく,マイクロ波で最も大きかった.調理後の肉の水分含量は真空低温加熱で最も多く,マイクロ波で最も少なかった.調理後の脂質含量は,真空低温で加熱した肉で低い値を示した.破断測定における破断エネルギーはマイクロ波加熱で高値であった.調理後の総アミノ酸含量は真空低温加熱で調理された肉において,最も高い値を示した.官能評価では,焼成および蒸し焼き加熱の肉で多汁性が高く,香りが良く,うま味も強いと評価された.真空低温加熱の肉はやわらかく,うま味が強いが,香りが良くないと評価された.マイクロ波加熱はどの項目においても低い評価値を示した. 以上の結果から,異なる加熱方法によるホルスタイン種牛のロース芯の官能評価特性の差異は,加熱損失,水分含量,うま味成分含量並びに破断エネルギーの差によってもたらされることが明らかとなった.

1 0 0 0 OA クン液中の有害性成分について

- 著者

- 菰田 太郎 白石 慶子

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.336-340, 1964-08-05 (Released:2010-03-01)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

市販クン液18種について, 有害性成分であるフェノール類, メタノール, 重金属, ヒ素および有機酸について試験を行なった. フェノール類はフェノールとして, 国産品16種の場合は0.008~0.675%, 米国製品2種の場合は2.42, 15.88%と高い含量を示した. ホルムアルデヒドは0.6~450mg%, メタノールは0.007~1.600%の範囲であった. 亜鉛は17種の試料のうち15種に認められ, 鉛およびヒ素等に比べてその含量も高く, 最高値50ppm, 平均値14ppmを示した. 鉛は試料の半数に含まれ, 最高値14ppm平均値2ppm. ヒ素は18種の試料のうち14種に含まれ, 最高値4ppm, 平均値1ppmを示した. 有機酸は酢酸として0.1~6.3%であった. なお, 3, 4-ベンツピレン等の発がん性物質については目下試験中である.以上の試験結果により, 現在市販されているクン液にはフェノール類, メタノール, ホルムアルデヒド, ヒ素, 重金属類等が含まれているので, クン液について成分規格および使用基準の法的規制をすることが望ましい.

- 著者

- Peter W. Barlow

- 出版者

- Plant Root 編集委員会

- 雑誌

- Plant Root (ISSN:18816754)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.43-55, 2015 (Released:2015-08-27)

- 参考文献数

- 87

- 被引用文献数

- 6

Within the tip of roots meristems of angiosperms and gymnosperms there is a small group of cells known as the quiescent centre (QC). The concept of the QC was developed 60 years ago by FAL Clowes, working in the Botany School, Oxford University, UK. To celebrate the Jubilee of the QC, a brief outline of the work that led to its demonstration by autoradiography was presented by Dubrovsky and Barlow (2015). The present article traces Clowes’s subsequent experimental studies of the QC, especially with regard to how X-irradiation became an important tool for elucidating the properties and significance of the QC for root development. Also reviewed are some of the consequences that subsequently arose from this work with radiation, in particular the concerns over the use of radioisotopes in attempts to describe the kinetics of cell proliferation in the root meristem.

1 0 0 0 OA 被災程度に応じた地方自治体による災害対応の業務量および対応期間の推定に関する基礎的研究

- 著者

- 稲葉 丈 沼田 宗純 目黒 公郎

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.311-315, 2015-07-01 (Released:2015-07-31)

- 参考文献数

- 2

東日本大震災では多くの自治体が,時間の経過とともに目まぐるしく変化する災害対応業務を把握できず,十分な対応ができなかった.その理由の一つとして,大規模災害発生時の被害規模を推定し,これに応じた災害対応業務量を定量的に評価するモデルが存在していないことが挙げられる.そこで本研究では,東日本大震災における各自治体の被害規模と災害対応の実績をもとに,災害時に発生する災害対応業務量を評価する「災害対応業務量の評価式」を提案した.また,各業務フローの前後関係を明らかにすることで,災害対応の時系列的変化の把握を可能とする「災害対応業務量の評価モデル」も構築した.これにより,人材配置のアルゴリズムを検討しモデルに反映することで,効率的な人材配置を具体的にシミュレーションする環境を構築した.

1 0 0 0 OA 石垣島におけるパイナップル圃場の土壌保全を目的とした芝草類の畦間被覆作物としての利用技術

- 著者

- 小林 真 寺内 方克 中野 寛 江川 宜伸

- 出版者

- 日本芝草学会

- 雑誌

- 芝草研究 (ISSN:02858800)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.157-169, 1998-03-31 (Released:2010-06-08)

- 参考文献数

- 10

土壌保全を目的としたパイナップル畦間被覆に適した芝草類として, 短期利用 (定植後約6カ月間) 向きではイタリアンライグラス晩生品種「フタハル」, 中期利用 (定植後6~12ヵ月間) 向きではセンチピードグラスを選定した。これらの草種・品種を定植直後のパイナップル圃場全面に播種したところ, 定植後1年間にわたって畦間を被覆し続けたが, 株際のイタリアンライグラスによってパイナップルの生育が阻害された。そこで, 黒色ビニルマルチを張ってからパイナップルを定植し, あらかじめ芝草種子を接着しておいた綿屑シートを畦間中央部に固定することによって播種したところ, パイナップル株際に芝草が繁茂することなく, 定植後1年間にわたって畦間を被覆することに成功した。雑草防除法と種子・資材コストの2点が問題として残されたが, 今後, 本研究で得られた知見は集約的な管理が不可能な亜熱帯地域で芝草を播種・造成する際に有用な情報として活用されるものと思われる。

- 著者

- 吉田 彰 秋篠宮 文仁 山岸 哲 谷田 一三

- 出版者

- 公益財団法人 山階鳥類研究所

- 雑誌

- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.136-140, 2005-03-20 (Released:2008-11-10)

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 高分子ミセルをキャリアとする経鼻投与による脳への薬物・核酸デリバリー

- 著者

- 金沢 貴憲 高島 由季

- 出版者

- 日本DDS学会

- 雑誌

- Drug Delivery System (ISSN:09135006)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.318-327, 2013-09-25 (Released:2013-12-26)

- 参考文献数

- 13

経鼻投与は、血液脳関門(BBB)を介すことなく脳内に薬物を非侵襲的に送達する新たな投与経路として期待されている。これには、鼻粘膜透過性や脳への移行性を高めるDDSキャリアが必要である。本稿では、細胞透過性ペプチド修飾高分子ミセルの経鼻投与用キャリアとしての有用性について、脳内への薬物および核酸の送達性、ならびに脳腫瘍モデルラットにおける治療効果など、我々の持つ知見をもとに紹介する。

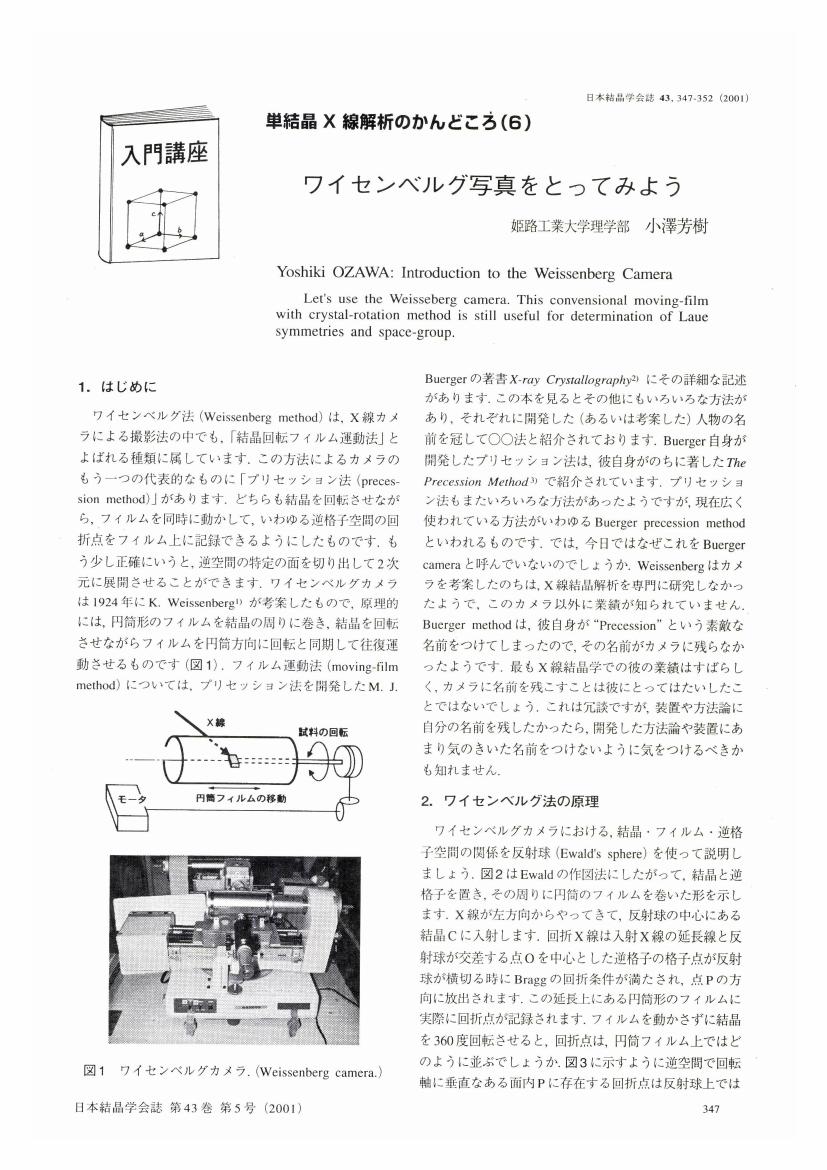

1 0 0 0 OA ワイセンベルグ写真をとってみよう

- 著者

- 小澤 芳樹

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.5, pp.347-352, 2001-10-31 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 6