1 0 0 0 IR ネガポジ解析によるWebデータと株価変動の相関関係評価

- 著者

- 佐藤 謙太 小高 知宏 黒岩 丈介 白井 治彦

- 出版者

- 福井大学大学院工学研究科

- 雑誌

- 福井大学大学院工学研究科研究報告 (ISSN:18821871)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.75-86, 2015-03

In this study,we investigate the correlation between stock price and Web data.In previous research, it had been reported that there are some relation between the tweets of Twitter.Analysis of the Web data has shown that it is useful for the prediction of stock price from the result. We examine whether approach of previous research is useful for Web data in Japan.We also researched the correlation between stock price and Web data.We applay the negative-positive analysis to news articles of domestic news site. We quantified the article of domestic news sites to negative or positive of the two types of value emotional value,and analyzed the relationship between stock price.From the experimental results, we found that there is a certain tendency but it is difficult to show the correlation using only negativepositive analysis.

1 0 0 0 OA ロシア領事館の函館開設とその活動 -一八五九年~一八六二年の『海事集録』を中心に-

- 著者

- 佐藤 守男

- 出版者

- 北海道大学法学部

- 雑誌

- 北大法学論集 (ISSN:03855953)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.253-296, 1995-09-29

1 0 0 0 <論説>戦国大名家婚姻・家族史稿 : 北条家

- 著者

- 佐藤 良雄

- 出版者

- 成城大学

- 雑誌

- 成城法学 (ISSN:03865711)

- 巻号頁・発行日

- no.67, pp.19-81, 2001-07

- 著者

- 小池 伸介 岩井 大輔 佐藤 伸彦 高野 徹

- 出版者

- 「野生生物と社会」学会

- 雑誌

- 野生生物保護 : Wildlife conservation Japan (ISSN:13418777)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.31-41, 2007-09-10

We investigated the environmental conditions of Alnus japonica forests as Neozephyrus japonicus habitat along the Arakawa-River, Saitama Prefecture, in 2004 and 2005. N. japonicus was observed in 40 of the 87 forests (46.0%). We measured 11 microhabitat characteristics in each forest and compared them to determine the specific requirements of the butterfly. A. japonica forests inhabited by the butterfly were younger, and the total stem diameter and coverage of flowering plants in June and July were larger than those not inhibited. This suggests that younger trees are suitable for larval growth and that flower abundance in June and July is an important factor. Significant negative correlations were detected between average tree age and total stem diameter and coverage of flowering plants, suggesting that more flowering plants are found in younger forests. This also indicates that younger forests are more suitable for the butterfly. The younger A. japonica forest has more flowering plants than mature forest edges. To conserve and maintain butterfly habitat, we recommend that A. japonica trees be cut down periodically and allowed to regenerate. This approach can be expected to promote young A. japonica forests with many flowering plants, suitable for both the larvae and adults.

1 0 0 0 導出原理による定理証明

- 著者

- 佐藤 泰介

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理 (ISSN:04478053)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.11, pp.p1024-1036, 1981-11-15

1 0 0 0 OA 急性期病院における小脳出血の機能予後と転帰

- 著者

- 前島 伸一郎 大沢 愛子 山根 文孝 栗田 浩樹 石原 正一郎 佐藤 章 棚橋 紀夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.98-105, 2011-01-25 (Released:2011-01-26)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

【目的】小脳出血急性期の臨床像と機能予後や転帰に及ぼす要因について検討した.【対象と方法】小脳出血45名(男性28,女性17)を対象に,初回評価時の神経症状に加え,嘔気・眩暈などの自覚症状,認知機能,嚥下機能,血腫量と退院時の日常生活活動,転帰先について検討した.なお,入院期間は平均24.6日であった.【結果】意識障害は11名に認めたが,いずれも血腫量が大きく,機能予後が不良で,自宅退院に至ったものはなかった.意識障害のない34名中,嘔気・眩暈を22名,四肢失調を19名,体幹失調を16名,嚥下障害を19名,構音障害を8名,認知機能障害を24名に認めた.自宅退院は12名で,日常生活活動が良好であると同時に認知機能と嚥下機能が保たれていた.【結語】急性期病院において,小脳出血の退院先を決定する要因には,意識障害や日常生活活動だけでなく,認知機能や嚥下機能も念頭におく必要がある.

1 0 0 0 OA ダム建設問題をめぐる社会的合意形成とその阻害要因

- 著者

- 蔡 佩宜 篭橋 一輝 佐藤 真行 植田 和弘

- 出版者

- 水資源・環境学会

- 雑誌

- 水資源・環境研究 (ISSN:09138277)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.1-12, 2014 (Released:2014-08-01)

- 参考文献数

- 30

本研究は、設楽ダムを事例に、公共事業をめぐる関係者間の利害対立の構造を分析し、社会的合意形成を阻害する要因を考察するとともに、全国のダム検証に係る「関係地方公共団体からなる検討の場」の取組みの意義と限界を明らかにすることを目的にしている。本研究では、まずダムの必要性をめぐって開発主体である国や県と反対派住民の主張が対立する中心的論点について、行政が提示した将来の水需要量の数値に問題があることを示した。そして、ダム建設についての利害対立を調整する制度や手段について、設楽ダムのような直轄ダム事業の検証に係る審議会は事業者と関係公共団体が中心に行うのに対して、補助ダム事業の検証は地域ごとに多様な利害関係者と制度設計の下で審議を行うという違いがあり、両者を比較しながら、ダム検証についての現状制度の不十分性を指摘した。

1 0 0 0 障害者における自動車運転再開へ向けた取り組み

- 著者

- 佐藤 努 中島 望 長橋 厚 江井 邦夫 佐藤 幸一

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, pp.E4P1200, 2010

【目的】<BR>近年,障害者の社会参加や生活の質の向上に向けた取り組みや促進が求められる中,職場復帰や積極的な地域参加などを念頭においた理学療法を展開していくことが必要である.その中で,障害者の自動車運転へ向けた取組みも十分に考えられる.当地域における,近隣への移動手段として自動車が一般的である.そこで今回,障害者の自動車運転再開へ向けた取組みおよびシステムの構築を目的とし,自動車教習所の協力の下,障害者を対象とし自動車運転体験を実施した.<BR>【方法】<BR>自動車運転免許を取得されており,且つ管轄の警察署にて適性検査を受講され,重篤な高次脳機能障害を呈さない脳卒中片麻痺患者3名を対象とした.対象者ごとに,運動能力(麻痺の程度,歩行状態等)や知能能力(高次脳機能,認知機能等)の情報を作成し,自動車教習所側に個別情報提供表として事前に提示した.自動車教習所では,基本走行や応用走行などの運転技術のレベルアップを目的として実施されている「安全運転講習」を個々の運転技術に沿って実施した.<BR>【説明と同意】<BR>今回の体験を行うにあたり,本研究に関しての趣旨を十分に説明し,被験者および自動車教習所側に同意を得た.<BR>【結果】<BR>症例1,67歳,女性,要介護2.平成14年に脳内出血による左片麻痺を呈する.以後,自動車運転は未実施.麻痺側上肢機能に関しては,Brunnstrom―Stage(以下Br―S略)3.今回の自動車体験においては,基本走行のみ実施.自動車への乗車時において座席への着座に不安定を認めた.座席調節の際は,非麻痺側上肢にて調節レバー,シートベルトやハンドブレーキ,オートマティックトランスミッションの切り替え等の操作が困難であり,介助を要した.走行検査においては,走行速度が平均約5km/h程度と低速走行であった.非麻痺側上肢によりハンドル操作を行なうも,直線走行時には中央線へのふらつきを認めた.また,カーブ走行時には急なハンドル操作や細かな修正困難が認められた.症例2,61歳,男性,要支援2.平成19年に脳内出血による左片麻痺を呈する.半年前に数回の運転経験あり.麻痺側上肢機能に関しては,Br―S5.今回の自動車体験においては,基本走行及び応用走行を実施.自動車への乗車動作や座席調節には特に問題なく,両上肢にて行なっていた.自動車走行に関しては,一時停止標識やカーブ走行時におけるブレーキの減速不十分を指摘されたが,口頭指示後に修正可能であった.また,ハンドル操作やトランスミッションの切り替え等も両上肢を使用し安定し可能であった.走行速度の変化におけるハンドル操作のタイミング等には問題なく,今回の運転技術において十分に路上での自動車運転再開が可能であると判断を受けた.症例3,48歳,男性,要介護3.平成16年に脳内出血による左片麻痺を呈する.数年前までは,障害者用自動車による運転経験を有するが,現在はセニアカーにて移動.麻痺側上肢機能に関しては,Br―S2.乗降動作において短下肢装具装着のためハンドル・座席間のクリアランスの問題にて介助を要した.今回の自動車体験においては,基本走行及び応用走行(坂道,S字,クランク等)をノブ付き自動車(片手ハンドル操作)にて実施した.方向転換やカーブの際における,方向指示器の操作時にハンドルのブレを認め指摘されるが,それ以外のアクセル調節,車両間隔,速度変化におけるハンドル操作等の運転技術等には問題なく,路上運転が十分に可能であるとの判断であった.<BR>【考察】<BR>今回の結果より,当地域における障害者の自動車運転再開において,各機関がそれぞれの役割を担う必要があると感じた.理学療法士としては,歩行能力や高次脳機能障害の状態,自動車教習所側が実車講習を行うため必要となる留意事項(乗降動作,シート上での動作状況,シートベルトの着脱などの細かな機器の操作など)の運転評価表の作成・指導,またその情報の共有が必要であると感じた.基本的動作や状況判断能力(反応の速さ,注意力の左右差)などの観点から理学療法士としての関わりの重要性が示唆された.このように,身体状況や運転技能に合わせた実車講習を通し,より安全な運転再開にむけた評価機関が必要であると思われた.さらに,制度上の相談,情報提供などの窓口の設置が必要であると感じた.今回の試みを通し,各機関における連携や地域の環境作りの重要性が示唆された.自動車運転は,便利な反面,リスクと社会的責任をともない安全運転技術の修得および家族を含めた検討については,今後の課題のひとつである.<BR>【理学療法学研究としての意義】<BR>理学療法士の職域は広がりをみせており,身体機能面や日常生活動作面などへの理学療法に限定されず,それぞれの地域性に応じたアプローチが求められており,今回の試みもそのひとつと言える.

- 著者

- 佐藤 努 佐藤 絢 木幡 修 鈴木 宏幸 坂田 真也 大波 清貴

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, 2017

<p>目的</p><p></p><p>脳卒中片麻痺患者における就労支援や社会参加を促していく上で,移動手段の選択は重要であり,その後の活動範囲に大きく影響を及ぼしている。自動車運転は,移動手段のひとつを担っているが,心身機能等の状態や制度上の問題により,積極的な運転再開と至っていないのが現状である。今回,アンケート調査を実施し自動車運転再開における現状を把握することを目的とした。</p><p></p><p>方法</p><p></p><p>2014年4月から2016年3月までに脳卒中片麻痺を呈して,当院回復期病棟へ入院した148名中,当院が独自におこなっている自動車運転評価を実施し,自宅退院となった37名を対象とした。方法としては,郵送にて対象者に対し調査目的,調査対象などを書面により十分に説明し,同意が得られた場合に限り返送してもらうこととした。アンケート内容に関しては,退院後における自動車運転の実施の可否など,12項目について質問形式にて実施し,2016年5月から7月末までの2ヶ月間を回収期間とした。</p><p></p><p>結果</p><p></p><p>回答数は,81.0%(30名/37名中)であった。アンケート結果は,自動車運転免許の保有者は24名,退院後に更新手続きを行った12名,入院中および退院後に臨時適正検査を受けた15名であった。自動車運転に関しては,現在も自動車運転を行っている者は21名であり,毎日運転をしている16名,週の半分程度1名,週に1回程度2名,月に1回程度2名であった。さらに,自動車運転の目的においては,仕事12名,買い物16名,移動手段14名,用事12名,趣味活動9名,特に目的は無い2名であった。運転を行っていない者は9名であり,入院前から1名,退院後から6名,半年前から2名であった。運転を行わなくなった理由に関しては,運転操作が困難のため1名,運転免許を有していないため1名,自動車が無いため1名,退院時に運転許可が出なかったため1名,特に理由は無い1名,家族の同意が得られないため3名であった。また,自動車運転における必要性に関しては,生活で必要であると答えた者25名であり,必要理由として,仕事の継続のため13名,楽しい生活のため12名,1人で自由に移動するため17名,便利だから14名であった。必要性が無いと答えた者3名の理由としては,自動車運転を諦めた1名,送迎サービスを利用1名,生活の中で必要性が無い2名,家族の協力があるため3名であった。</p><p></p><p>結論</p><p></p><p>日常生活における必要性だけではなく,社会参加や就労促進において自動車運転の可否は,移動手段として大きな影響を与えていることが推測された。自動車運転を取り巻く社会情勢の変化や道路交通法の改正により,障がい者における自動車運転の再開には,多くの課題がある。今後,自動車運転再開を円滑に遂行するにあたり,運転技能等の心身機能面や事故回避能力等の高次脳機能面などの関連性も含め検討し,障がい者の自動車運転支援プログラム確立へ向け,関係機関や家族との連携を図り,安全な移動の保障を進めていく必要性が示唆された。</p>

1 0 0 0 OA 第26回日本医科大学医学会

- 著者

- 鎌田 為夫 綿貫 恵太郎 海野 泉 円野 要 益子 保男 小川 一彦 吉田 一郎 池田 弘志 石田 文太 石沢 整 阿達 英次郎 本田 信義 鑓田 義男 中路 一 大森 暢久 戸塚 武彦 原田 誠一 長堀 篤二 永井 三生 那珂 治和 畔高 善行 船津 清 岩沢 貞 藤波 浩 奥村 和夫 伊藤 英雄 斉藤 正雄 岸田 隆 栗田 広 近藤 恒夫 本間 誠 藤沢 浩 入山 伸 桜井 啓介 岩城 保仁 赤木 勝雄 河瀬 澄男 小口 昌美 山田 記道 市川 靖夫 阿部 恒保 河西 正隆 梅津 光司 高井 英世 大田 豊穂 大矢 裕庸 斎藤 達雄 渋谷 嘉三 冨山 元次郎 村上 勝美 大藤 敏三 大河原 孫一他 山中 太郎 角谷 広男 大島 博 坪井 栄孝 黒河 内三郎 吉田 弘平 清野 友三郎 盤若 博司 佐藤 美好 松兼 雄三 右田 省之 作道 皓 渋谷 彰一 大屋 剛 加藤 正三 緒方 知三郎

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.91-105, 1959-01-15 (Released:2010-10-14)

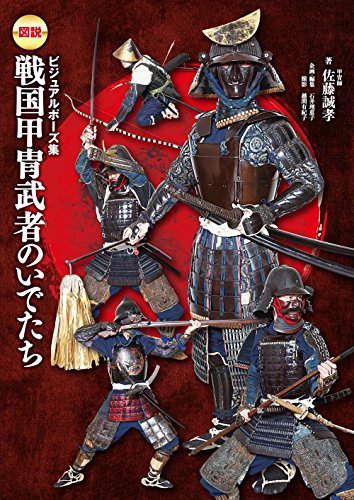

1 0 0 0 図説戦国甲冑武者のいでたち : ビジュアルポーズ集

- 著者

- 佐藤誠孝著 石井理恵子企画・編集

- 出版者

- 新紀元社

- 巻号頁・発行日

- 2016

- 著者

- 中橋 史衡 田中 周 武藤 友和 吉田 真一 佐藤 貴子 鈴木 敬二 森豊 浩代子 鈴川 活水

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.E-171_1-E-171_1, 2019

<p>【はじめに・目的】</p><p>乾,山口,實はChungらによる被殼出血症例の出血部位を血管支配領域別に分けた6分類を用いて,それぞれ回復期病棟,急性期病棟の独歩獲得率を調査している.しかし,同分類と被殻出血症例に対する装具処方の関連を調査した報告はみられない.今回被殼出血症例における当院退院時の独歩獲得率及び装具処方との関連を各部位間で調査し先行研究との比較検討を行った.</p><p>【方法】</p><p>2011年~2018年の間に入院した被殻出血患者87名を対象とした.男性56名,女性31名,年齢平均58.52(±12.59)歳,損傷側は左側36名,右側51名であった.既往歴に脳血管疾患や整形外科疾患を有する症例は除外した.急性期頭部CT画像と回復期入院 時頭部CT画像(撮影日:発症後平均25±11日)を用いて出血位置を確認しChungらが報告している6タイプ(前方タイプ,中間タイプ,後内側タイプ,後外側タイプ,外側タイプ,大出血タイプ)に分類した.退院時Functional Independent Measure(以下;FIM)移動項目1-5点を独歩不可能群,6-7点を独歩可能群とし,独歩獲得率を求めた.各タイプの割合,年齢平均,独歩獲得率,退院時FIM移動項目およびFIM認知項目の点数,BRS,内包後脚への進展の有無を比較した.統計学的解析はJ-STATを用い,独立した多群の差の検定としてKruskal Wallis検定を行い,多群比較としてscheffe法を行った.有意水準はいずれも p<0.05とした.</p><p>【結果】</p><p>分類別の症例数は前方タイプ3名(3.4%),中間タイプ7名(8.0%),後内側タイプ2名(2.0%),後外側タイプ30名(34.4%),外側タイプ21名(26.4%),大出血タイプ22名(25.2%).各タイプでの年齢・性別の有意差なし.独歩獲得率(装具処方)は前方タイプ100%(処方なし),中間タイプ100%(処方なし),後内側タイプ100%(処方なし),後外側タイプ93.3%(AFO43.3%,KAFO23.3%),外側タイプ90.4%(KAFO9.5%),大出血タイプ54.5%(AFO13.6%,KAFO86.3%,その他9.0%).大出血タイプにて有意に独歩獲得率およびBRSの低下が認められた.内包後脚への進展は後外側タイプ,大出血タイプにおいて有意にみられ,この両タイプ間の比較では大出血タイプに有意な進展を認めた.</p><p>【考察】</p><p>山口によると独歩獲得率は後外側タイプにて50%,大出血タイプにて13.4%と有意に低下しているとされるが当院では大出血タイプのみに有意な低下が認められた.また,当院での独歩獲得率は後外側タイプ93.3%・大出血タイプ54.5%と先行研究に比べ良好であった.当院では発症から回リハ病棟入棟までの入棟期間が短く(平均25±11日),また当院入院後比較的早期の装具処方(平均11.3±18.5日)と起立訓練の実施により積極的な立位・歩行訓練を実施している.実際に大出血タイプ症例の86.3%に早期にKAFOが処方されておりこれらが良好な独歩獲得率に寄与した可能性が示唆される.タイプ別の装具処方数については内包後脚および放線冠への進展がみられやすい後外側タイプ,大出血タイプにおいて多くの装具が処方されたことが考えられる.</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】</p><p>本研究はヘルシンキ宣言の基準に従い、データは研究以外の目的には使用せず、個人が特定されないよう匿名化した。また当院の規定に基づき個人情報の取り扱いには十分配慮して行った。</p>

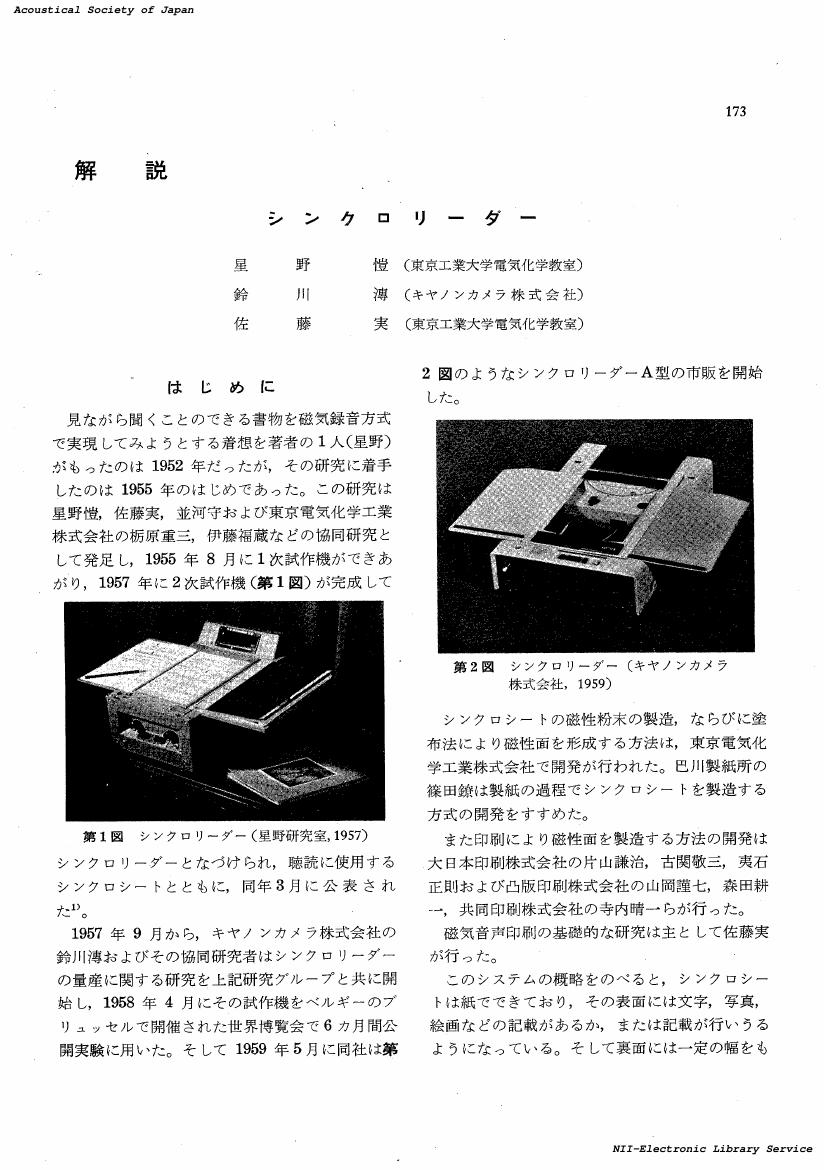

1 0 0 0 OA シンクロリーダー

- 著者

- 星野 [ガイ] 鈴川 [タン] 佐藤 実

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.173-183, 1959-09-30 (Released:2017-06-02)

1 0 0 0 OA フレッチング摩耗の発生機構と防止に関する最近の研究

- 著者

- 佐藤 準一

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.627, pp.4109-4114, 1998-11-25 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 32

1 0 0 0 七面鳥の単為発生胚の形態形成能(発生)

1 0 0 0 土壌からの水稲・野菜へのダイオキシン類の吸収・移行

- 著者

- 佐藤 賢一 佐藤 岩夫 成田 伊都美 中村 幸二

- 出版者

- 埼玉県農林総合研究センター

- 雑誌

- 埼玉県農林総合研究センター研究報告 (ISSN:13467778)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.5-16, 2007-03

水稲や、エダマメ、ホウレンソウ、ネギ、キャベツ、レタス、ピーマン、ニンジン、ダイコン、サトイモ、サツマイモ等野菜は、その可食部中にダイオキシン類を吸収移行し、蓄積することは少ない。農作物のダイオキシン類濃度は、吸収より付着による影響が大きく、根等の様に表面が土壌に直接触れている部位で高い。農作物からのダイオキシン類摂取を少なくするためには、作物に付着しているダイオキシン類を少なくすることが有効で、葉菜類の外葉除去、果菜類、根菜類、イモ類の皮むきで、効果的に低減する。

1 0 0 0 OA 土壌からの水稲・野菜へのダイオキシン類の吸収・移行

- 著者

- 佐藤 賢一 佐藤 岩夫 成田 伊都美 中村 幸二

- 出版者

- 埼玉県農林総合研究センター

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.5-16, 2007 (Released:2011-05-26)

水稲や、エダマメ、ホウレンソウ、ネギ、キャベツ、レタス、ピーマン、ニンジン、ダイコン、サトイモ、サツマイモ等野菜は、その可食部中にダイオキシン類を吸収移行し、蓄積することは少ない。農作物のダイオキシン類濃度は、吸収より付着による影響が大きく、根等の様に表面が土壌に直接触れている部位で高い。農作物からのダイオキシン類摂取を少なくするためには、作物に付着しているダイオキシン類を少なくすることが有効で、葉菜類の外葉除去、果菜類、根菜類、イモ類の皮むきで、効果的に低減する。

1 0 0 0 OA 釣藤散が耳鳴の治療経過中に速やかな降圧効果を示した1症例

- 著者

- 西田 清一郎 佐藤 広康

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.638-642, 2011 (Released:2011-12-27)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

症例は,耳鳴りを主訴に来院した70歳の男性。釣藤散の服用後,耳鳴りは,約10ヵ月で改善しそれまでにあった頭痛も改善した。しかし,釣藤散を減量後に,それまで見当たらなかった高血圧症が,みられるようになった。再度,釣藤散を通常量に戻したところ,投与開始日から,速やかに高血圧の改善を認めた。高齢者の耳鳴りを釣藤散はよく改善する可能性がある。また,本例から,釣藤散は,高血圧の程度が軽度で,深刻な合併症がない症例であれば,患者の随伴症状の治療とともに,投与でき,その降圧作用は,即時的に表れる可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA 小・中学校教科書における栄養と食事に関する記載内容の変遷

- 著者

- 佐藤 真紀子 金子 佳代子 宇高 順子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.10, pp.555-567, 2014 (Released:2015-01-01)

- 参考文献数

- 39

Changes to the description of food and nutrition in home economics textbooks for elementary and junior high schools published in the period from 1947 to 2012 were analyzed. The description of nutrients and their functions changed with advances in the study of food and nutrition. The present textbooks for elementary and junior high schools consistently and systematically describe nutrients and their functions. The description of food groups and daily food guides changed according to the food intake, health and dietary problems of Japanese people. Further development of teaching material and methods is needed. The description of menu planning gradually changed to focus on a nutritionally balanced diet and to emphasize the combination of shushoku (cereals), shusai (protein-rich foods), fukusai (vegetables), milk and milk products, and fruits. Nutritional balance as well as multiple elements are desirable for learning future menu planning.

- 著者

- 佐藤 耕平

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.10-11, 2006-07-31 (Released:2017-11-27)