- 著者

- 林 成多

- 出版者

- ホシザキグリーン財団

- 雑誌

- ホシザキグリーン財団研究報告 (ISSN:13430807)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.219-223, 2015-03

- 著者

- 櫻井 亮輔 小林 航大 山本 大貴 橘 省吾

- 出版者

- 日本地球惑星科学連合

- 雑誌

- JpGU-AGU Joint Meeting 2020

- 巻号頁・発行日

- 2020-03-13

1 0 0 0 OA 犬における褥瘡発生予測評価表の検討

- 著者

- 小林 真歩 小泉 紫織 左向 敏紀 松原 孝子

- 出版者

- 動物臨床医学会

- 雑誌

- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.188-192, 2015-12-25 (Released:2016-12-25)

- 参考文献数

- 6

高齢犬の中には寝たきりになり,褥瘡を発生してしまう現状がある。そのため,褥瘡の予防は,動物看護において重要な課題であると考えられる。本研究は,動物看護において使用する,犬における褥瘡発生予測評価表の作成を目的とした。今回,寝たきりで褥瘡を発生している柴犬2事例に対して,人における褥瘡発生予測評価表4種類を適用し,人と犬の評価基準の相違点を検討することで,犬における褥瘡発生予測評価表の作成を試みた。

1 0 0 0 OA 芹沢論文に対する論評

- 著者

- 新井 房夫 小林 国夫 直良 信夫

- 出版者

- Japan Association for Quaternary Research

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.4, pp.191-201, 1971-12-25 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 本邦における2型自己免疫性膵炎(type 2 AIP)の実態について

- 著者

- 植木 敏晴 松村 圭一郎 丸尾 達 畑山 勝子 土居 雅宗 永山 林太郎 伊原 諒 野間 栄次郎 光安 智子 松井 敏幸

- 出版者

- 日本膵臓学会

- 雑誌

- 膵臓 (ISSN:09130071)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.116-122, 2015-02-25 (Released:2015-03-24)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

自己免疫性膵炎(autoimmune pancreatitis:AIP)の国際分類における2型(type 2)の頻度は,北アメリカ(14%)やヨーロッパ(13%)に比し,アジア(4%)では低値である.本邦における炎症性腸疾患に合併するtype 2 AIPは,国際調査によるtype 2 AIPと異なり,黄疸がなく,腹痛の頻度が高かった.膵頭部腫大例は約半数で,下部胆管狭窄例は10%程度であった.膵管狭細化は多くが全膵管の2/3以上の長さで,膵石の合併はなかった.炎症性腸疾患以外の膵外病変の頻度は低かった.ステロイド投与例は約半数で,約1/3が保存的に経過観察されていた.切除例は少なかった.本邦のtype 2 AIPは,膵のコア生検による十分な膵組織と,臨床医と病理医との緊密な連携によりさらに解明されるであろう.

1 0 0 0 OA 高照度光照射が健常高齢者に及ぼす影響について

- 著者

- 福田 紀子 香坂 雅子 小林 理子 本間 裕士 小山 恵美 松原 穂澄 中野 紀夫

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.Appendix, pp.219, 1998-07-22 (Released:2011-07-19)

1 0 0 0 OA インプラント治療は下顎欠損患者の機能回復に有用か?

- 著者

- 秦 正樹 宮前 真 塩入 重彰 村上 和裕 中林 晋也 大山 哲生 原口 美穂子 服部 麻里子 中島 純子 皆木 祥伴 藤原 茂弘 小野 高裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本顎顔面補綴学会

- 雑誌

- 顎顔面補綴 (ISSN:03894045)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.33-38, 2019 (Released:2020-03-12)

- 参考文献数

- 31

Background: The aim of this review was to elucidate the effectiveness of prostheses with implant therapy for patients with mandibular defects.Methods: A systematic literature survey was conducted by the Japan Medical Library Association based on keywords for PubMed and Ichushi-web presented by the Clinical Practice Guideline Committee of Japanese Academy of Maxillofacial Prosthetics. After the secondary screening, related articles were extracted and their structured abstracts were described for discussion.Results: Although randomized controlled trials and meta-analyses were not found, 28 papers were extracted after screening. Overall, objective and subjective measures (e.g. occlusal force, masticatory efficiency and food acceptability questionnaires) were significantly increased with implant-supported mandibular prostheses. However, speech and swallowing function were not improved in cases with tongue or oral floor resection. Success and survival rates of implant therapy were ninety percent or more on mandibular reconstruction with autogenous bone grafts.Conclusions: These results suggest that implant-supported mandibular prostheses that can secure the stability of the upper fixed/removable structure are more effective for recovering masticatory function compared with conventional mandibular prostheses.

1 0 0 0 OA 乳児における言語のリズム構造の知覚と獲得(第一言語獲得,<特集>音声の獲得)

- 著者

- 林 安紀子

- 出版者

- 日本音声学会

- 雑誌

- 音声研究 (ISSN:13428675)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.29-34, 2003-08-30 (Released:2017-08-31)

- 被引用文献数

- 1

In this paper, several studies about infants' ability to discriminate languages between birth and 4-5 months were reviewed. In the rhythmic class acquisition hypothesis, infants' initial sensitivity to rhythmic classes would allow them to specify the common rhythmic properties of their native rhythmic class, and from this they would develop an associated metrical segmentation procedure. In addition,several studies about American infants' ability to extract word-like units from fluent speech were reviewed. Finally, several studies about Japanese infants' sensitivity to the typical rhythm pattern based on morae of Japanese baby words were reviewed.

- 著者

- 佃 為成 酒井 要 橋本 信一 羽田 敏夫 小林 勝

- 出版者

- 東京大学地震研究所

- 雑誌

- 東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo (ISSN:00408972)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.237-272, 1988-12-23

北部フォッサマグナの中央隆起帯を横断する千曲川構造線の東端に位置する長野県小県郡丸子町付近で1986年8月24日,M4.9の地震が発生した.ここは2つの火山前線がぶつかる点のすぐ背後でもある.通常の地震活動レベルは低いが,過去には1912年の上田市付近の地震(M5.2)がある.丸子町の地震活動は前震・本震・余震系列と本震の10日後から始まった群発地震が重なったものであった.2回の主要な活動ピークをもつ例は,北部フォッサマグナ地域では少なくなく,ピーク間の間隔は1918年大町地震の13時間,1969年焼岳の地震の2日,1912年上田の地震の5日,今回の地震の12日,1963年燕岳の地震の20日,1897年上高井の地震の104日というように様々である.2回目が群発地震であったのは丸子の地震と,燕岳の地震,上田の地震である.現地における臨時観測によって精密な震源分布が得られた.震源域は時間とともに拡大したが群発地震後最終的には東西3km,南北2km,深さは6kmを中心に3kmの幅をもつ拡がりであった.定常観測網で求めた震源との比較を行い,観測網に依存する震源の系統的なずれやその値のバラツキから震源の絶対精度と相対精度を推定した.MO~4.5の間のM別頻度分布はGutenberg-Richterの関係から少しずれる.群発地震の回数の減衰(p~2)は本震直後の余震のそれ(p~1)と比べ大きい.燕岳の地震ではどちらもp~2であった.本震の震源断層は発震機構及び余震分布の特性から西上り東落ちの高角逆断層である.これは中央隆起帯東縁でのテクトニックな変動と調和する.1986年の千曲構造線の地震活動はそのピークが東南東から西北西へ約150km/yearの速度で伝播した.1912年~1918年にもこの構造線の両端付近で地震があった.約70年の間隔を置いて同じような活動を繰り返したことになる.

1 0 0 0 OA 共感覚の地平 : 共感覚は共有できるか? : 表象文化論学会第4回大会パネル記録集

1 0 0 0 OA 膀胱腫瘍に対するBCG注入療法

- 著者

- 内田 豊昭 小林 健一 本田 直康 青 輝昭 小俣 二也 遠藤 忠雄 石橋 晃 小柴 健

- 出版者

- 泌尿器科紀要刊行会

- 雑誌

- 泌尿器科紀要 (ISSN:00181994)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.10, pp.1701-1707, 1985-10

1)膀胱腫瘍10例(11腫瘍)に対してBCG 30 mgから240 mgによる膀胱腔内注入療法を施行した.2) 11腫瘍中7腫瘍に腫瘍消失,4腫瘍に20~80%の腫瘍縮小効果が認められた.3)腫瘍の大きさ別では米粒大腫瘍の4腫瘍は全例消失し,小指頭大の腫瘍では5腫瘍中3腫瘍が消失し,残りの2腫瘍にも著明な縮小が認められた.4)悪性度の判明した8腫瘍についてみるとGrade 1は5例中4腫瘍全例が消失,1腫瘍が50%縮小し,Grade 2は3腫瘍が20~80%の腫瘍縮小を認めた.5)副作用としては,膀胱刺激症状を10例中7例(70%),発熱4例(40%),血尿3例(30%)を認めた

1 0 0 0 総合人間学の試み : 新しい人間学に向けて

- 著者

- 小林 智也 西本 一志

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.12-21, 2012-01-15

近年,チャットやTwitterなどの短いテキストを即時交換できるメディアを対面口頭での発表・質疑と並行させる試みが増えてきている.こうした試みは対面口頭対話のような制限がないチャットというメディアを聴衆に提供することで,より広い視点からの意見をより多く議論に取り込む目的で行われている.しかし,発表者が発表中や質疑応答中にもチャットに注意を払い続けることは困難であり,発表者が重要だと思うようなチャット発言を議論に取り上げることが難しいという問題があった.本論文では,チャットから対面口頭対話上での話題に対して返信することのできるクロスチャネル返信という概念を提案し,クロスチャネル返信を分析することによって,発表者が重要だと思うチャット発言を自動的に学習・推定することを試みた.クロスチャネル返信を実装したChatplexerシステムを使用して実験したところ,チャット上の発言の過半数はクロスチャネル返信に対する返信とその子孫ノードであり,発表者が重要だと思う発言もそれらのチャット発言であることが多いことが分かった.また,クロスチャネル返信の情報を用いると,発表者が重要だと思う発言をJ4.8で学習・推定させた場合に適合率が大きく改善されることが分かった.

1 0 0 0 OA GAの探索におけるUV現象とUV構造仮説

- 著者

- 池田 心 小林 重信

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.3, pp.239-246, 2002 (Released:2002-04-25)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 4 8

Genetic Algorithms(GAs) are effective approximation algorithms which focus on “hopeful area” in the searching process. However, in harder problems, it is often very difficult to maintain a favorable trade-off between exploitation and exploration. All individuals leave the big-valley including the global optimum, and concentrate on another big-valley including a local optimum often. In this paper, we define such a situation on conventional GAs as the “UV-phenomenon”, and suggest UV-structures as hard landscape structures that will cause the UV-phenomenon. We introduce a test function which has explicit UV-structures, and show UV-phenomenon caused by them. Next we analyze Fletcher and Powell function to confirm our hypothesis. Finally we propose a novel framework of GAs which can cope with UV-structures.

1 0 0 0 OA 農業集落排水処理水の水田灌漑水への再利用実証実験

- 著者

- 小林 浩幸 國弘 実 松島 誠一 篠田 鎮嗣

- 出版者

- 社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.8, pp.867-873,a2, 1999-08-01 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 14

農業集落排水処理水の水田灌漑水への一時的な直接再利用の適否を検証するため,施設に隣接する水田に処理水を灌漑漑,水稲の生育,収量と水質について調査を行った。処理水の灌漑期間は水稲の幼穂形成期から収穫10日前までの約2カ月である。花水にあたる時期10日間については処理水をT-N20~30,T-P2.5~3.5,BOD10~25mg/lに調整した水を灌漑した。生育は概ね正常であり,収量は通常の用水を用いた場合よりも多かった。水田からの地表排出水は,多くの水質項目で改善が認められた。調査結果から,集排処理水の水田灌漑水への一時的な直接再利用は可能であり,併せて若干の水質浄化が期待できると考えられた。

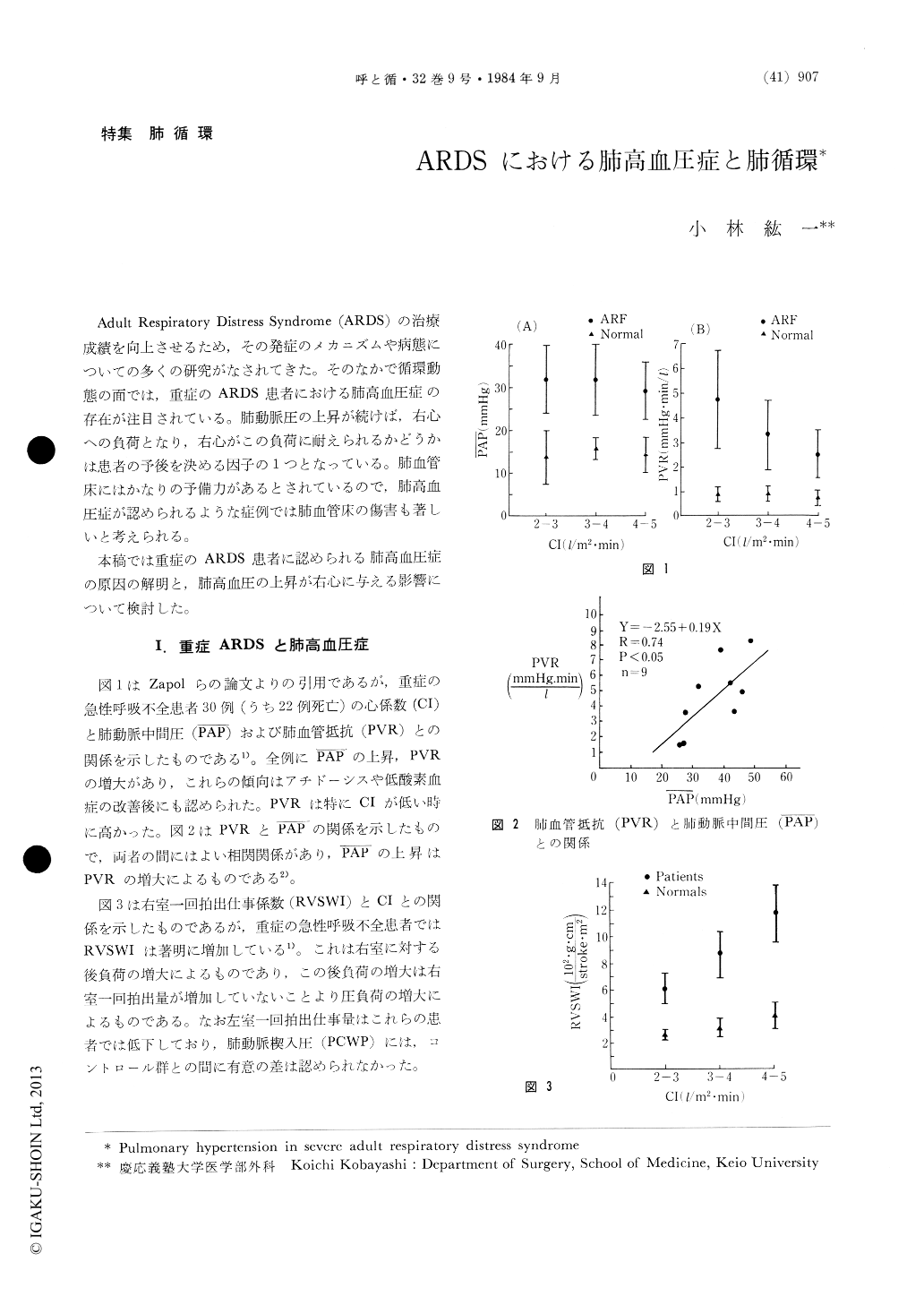

1 0 0 0 ARDSにおける肺高血圧症と肺循環

Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS)の治療成績を向上させるため,その発症のメカニズムや病態についての多くの研究がなされてきた。そのなかで循環動態の面では,重症のARDS患者における肺高血圧症の存在が注目されている。肺動脈圧の上昇が続けば,右心への負荷となり,右心がこの負荷に耐えられるかどうかは患者の予後を決める因子の1つとなっている。肺血管床にはかなりの予備力があるとされているので,肺高血圧症が認められるような症例では肺血管床の傷害も著しいと考えられる。 本稿では重症のARDS患者に認められる肺高血圧症の原因の解明と,肺高血圧の上昇が右心に与える影響について検討した。

- 著者

- 大林 民典 杉本 篤 瀧川 千絵 関谷 紀貴 長澤 准一 尾崎 喜一

- 出版者

- 日本医真菌学会

- 雑誌

- Medical Mycology Journal (ISSN:21856486)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.J73-J79, 2015 (Released:2015-06-15)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1 6

血中 (1→3)-β-D-グルカンの測定依頼があった 415 件の残余試料を用いて,新製品ファンギテック® Gテスト MK II 「ニッスイ」と,生産中止となったファンギテック® Gテスト MK を比較・検討した.両者の最大の違いは,旧製品では東アジア原産のカブトガニ Tachypleus tridentatus の血球由来の原料が使われていたのに対し,新製品では北米原産のカブトガニ Limulus polyphemus が使われている点である.両試薬の測定範囲 (いずれも4.0 pg/ml~500 pg/ml ) において,新試薬の旧試薬に対する Passing-Bablok 回帰係数は 1.065 (95%信頼区間 : 1.015~1.111),y 切片は-0.287 (95%信頼区間 : -0.667~0.118) と,ほぼ 1 対 1 の対応がみられた.一方,個々の検体についてみると,乖離を示すものも少なくなく,β-グルカンの側鎖の多様性に対するカブトガニの種による反応性の違いが原因の一つと推測された.しかし,深在性真菌感染の関与が疑われた 40 検体についても回帰直線の両側に偏りなく分布していたこと ( χ2 =0.9,φ=1,p=0.34),また両試薬ともカットオフ値 20 pg/ml を切るとそのような検体の出現が激減することから,ファンギテック® Gテスト MK II 「ニッスイ」は MK と概ね同等であり,後継試薬として問題ないものと考えられる.

1 0 0 0 OA 脳波計を用いたアバタの表情変化手法(「人と相互作用するロボット」特集)

- 著者

- 福井 健太郎 林 剛史 山本 翔太 重野 寛 岡田 謙一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.205-212, 2006-06-30 (Released:2017-02-01)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

One of the most important element which influences user's attitude in human communication is the change of facial expression. Today, the major methods to give the expression to an avatar are achieved by menu selection or automatic control using character-based verbal information. However, these methods can be a burden for a user and they cannot offer an actual user's feelings. Also, it takes a time to influence the expression on the avatar because of the manual input procedure. In this paper, we propose the real-time expression change method of an avatar using an electroencephalogram. By analyzing the data sent from an electroencephalograph, the information of relaxation, agitation, blink, and eye movements are distinguished by the system, and mapped to an avatar. By evaluating this system, the results show that this system successfully visualize the user's feelings without being burden for a user.

1 0 0 0 OA アニラセタム (サープル, ドラガノン) の効能・効果は証明されていない

- 著者

- 橋本 健太郎 林 敬次 柳 元和 梅田 忠斎 浜 六郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床薬理学会

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.199-200, 1999-01-31 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 IR 曹植の文学とその継承 : 潘岳との関わりを中心に

- 著者

- 林 香奈

- 出版者

- 京都府立大学

- 雑誌

- 京都府立大学学術報告. 人文 (ISSN:18841732)

- 巻号頁・発行日

- no.70, pp.85-98, 2018-12