130 0 0 0 OA 『斉民要術』に基づいた東アジアの古代乳製品の再現と同定

- 著者

- 平田 昌弘 米田 佑子 有賀 秀子 内田 健治 元島 英雅 花田 正明 河合 正人

- 出版者

- 日本酪農科学会

- 雑誌

- ミルクサイエンス (ISSN:13430289)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.9-22, 2010 (Released:2014-03-15)

- 参考文献数

- 27

The reproduction and identification of ancient dairy products in East Asia were conducted based on “SEIMINYOUJYUTU” which is the order ancient document available in East Asia and contains detailed explanation about milk processing, and then the spread pathway of these milk processing techniques into East Asia was discussed in this paper. As the results of reproduction and identification experiments, RAKU was identified as sour milk, KANRAKU could not be identified, ROKURAKU was identified as unmatured type cheese such as KHOROOT of Mongolian pastoralists and KURUT of Turki pastoralists, and SO was identified as butter and butter oil. Since some imprecise descriptions were found in SEIMINYOUJYUTU through the reproduction experiment, it was considered that Kashikyou, the author of SEIMINYOUJYUTU, was the just editor to use various texts which were gathered from different ethnic origins on milk processing and did not conduct processing milk products by themselves. The milk processing such as sour milk (RAKU) making from raw milk, butter (SO) making from sour milk (RAKU) by churning, butter oil (SO) making from butter by heating are wide spread techniques and still used among the current pastoralists in West Asia, South Asia, Central Asia and Inner Mongolia. As the comparison with components in milk products and the milk processing techniques of pastoralists in the Asian continent, it was concluded that the milk processing techniques adopted in SEIMINYOUJYUTU were mainly influenced from the pastoralists in North Asia and/or Central Asia.

44 0 0 0 OA 大阪市の甲虫相とその変遷

- 著者

- 初宿 成彦 安井 通宏 市川 顕彦 桂 孝次郎 河合 正人 中谷 憲一 山崎 一夫 大阪市立自然史博物館「都市の自然」調査グループ甲虫班

- 出版者

- 大阪市立自然史博物館

- 雑誌

- 自然史研究 = SHIZENSHI-KENKYU, Occasional Papers from the Osaka Museum of Natural History (ISSN:00786683)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.41-104, 2020-02-28

大阪市内の甲虫類 867 種を、市民による野外調査、標本検視、文献引用により記録した。そのう ちの 195 種がレッドリスト掲載に相当すると考えられた。これらには 1950 年代および 80 年代に消滅し たものが多い。現在、甲虫の種数は2つの大河川周辺で最も多く、ここに限定して存続しているもの、ま たかつて市街地周辺にも見られたものもある。また外来種のように新しく分布するようになったものもあ る。このような変遷の記録と概観は、稀少種のみならず、普通種を含めた多数の標本が保管されること により可能である。

- 著者

- 平田 昌弘 板垣 希美 内田 健治 花田 正明 河合 正人

- 出版者

- 公益社団法人 日本畜産学会

- 雑誌

- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.2, pp.175-190, 2013-05-25 (Released:2013-11-25)

- 参考文献数

- 28

本研究は,BC1200~BC300年頃に編纂されたVeda文献/Pāli聖典をテキストに用い,古代インドの乳製品を再現・同定し,それらの乳加工技術の起原について推論することを目的とした.再現実験の結果,dadhi/dadhiは酸乳,navanīta/navanīta・nonītaはバター,takra/takkaはバターミルク,ājya/—はバターオイル,āmikṣā/—はカッテージチーズ様の乳製品,vājina/—はホエイと同定された.sarpiṣ/sappihaはバターオイル,sarpirmaṇḍa/sappimaṇḍaはバターオイルからの唯一派生する乳製品として低級脂肪酸と不飽和脂肪酸の含有量が多い液状のバターオイルであると類推された.Veda文献・Pāli聖典は,「kṣīra/khīraからdadhi/dadhiが,dadhi/dadhiからnavanīta/navanītaが,navanīta/navanītaからsarpiṣ/sappiが,sarpiṣ/sappiからsarpirmaṇḍa/sappimaṇḍaが生じる」と説明する.再現実験により示唆されたことは,この一連の加工工程は「生乳を酸乳化し,酸乳をチャーニングしてバターを,バターを加熱することによりバターオイルを加工し,静置することにより低級脂肪酸と不飽和脂肪酸とがより多く含有した液状のバターオイルを分離する」ことである.さらに,ユーラシア大陸の牧畜民の乳加工技術の事例群と比較検討した結果,Veda文献・Pāli聖典に記載された乳加工技術の起原は西アジアであろうことが推論された.

6 0 0 0 OA アカハネオンブバッタの移入・拡散の実態と在来オンブバッタに与える影響の解明

移入種であるアカハネオンブバッタの分布が、阪神地域から周辺地域へ拡大する様子が市民調査(738件の分布情報)を通して詳細に記録された。本種の自然分布域である中国、台湾、南西諸島と、移入したことが知られているハワイ諸島のサンプルとの、ミトコンドリアおよび核遺伝子の部分配列の比較により、移入した個体群の一部は少なくとも中国からのものと推定された。オンブバッタとの交尾実験では交雑個体の発生は見られなかったが、それぞれのオスの異種メスへのマウント行動は普通に見られ、アカハネオンブバッタの存在はオンブバッタの繁殖干渉を通して、正常な交尾を妨げる負の影響を与えている可能性が推測された。

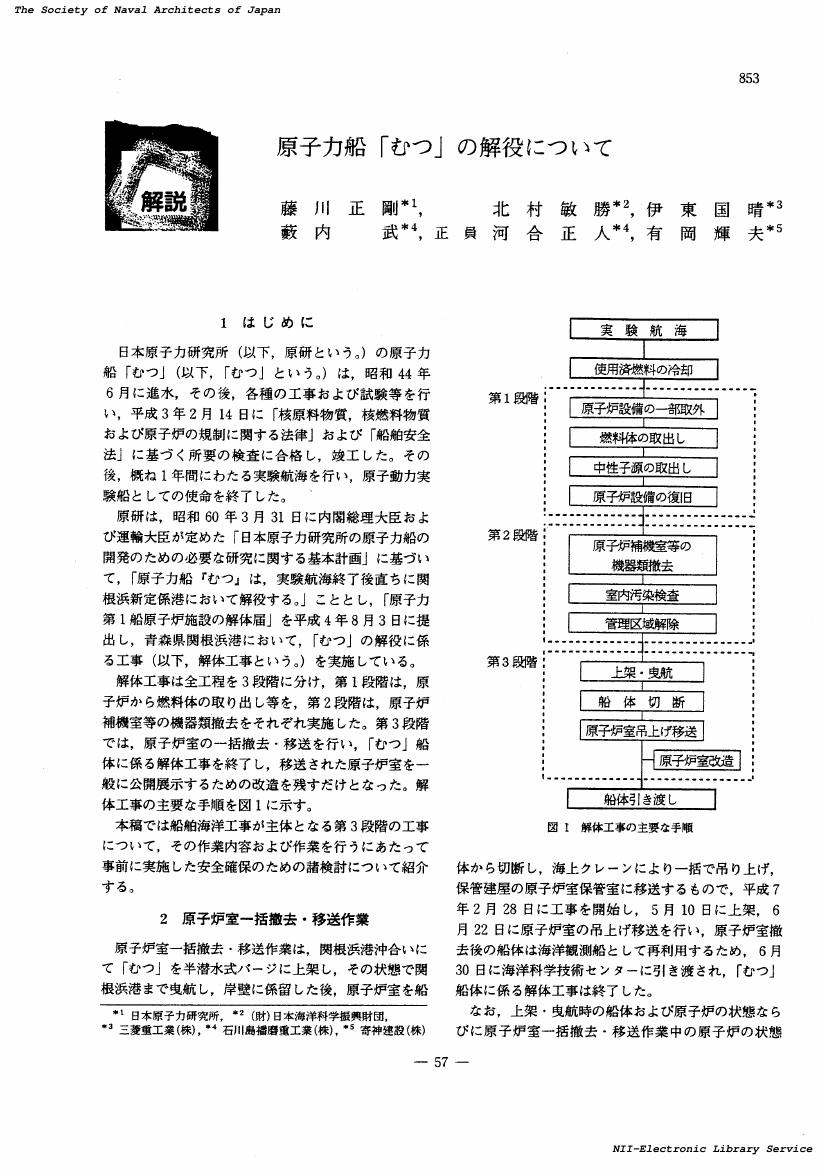

5 0 0 0 原子力船「むつ」の解役について

- 著者

- 藤川 正剛 北村 敏勝 伊東 国晴 藪内 武 河合 正人 有岡 輝夫

- 出版者

- 公益社団法人日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- Techno marine : bulletin of the Society of Naval Architects of Japan : 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)

- 巻号頁・発行日

- no.797, pp.853-857, 1995-11

- 参考文献数

- 2

4 0 0 0 OA 運河の変容と土地利用に関する研究

- 著者

- 瀬口 哲夫 河合 正吉

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.201-212, 1997-09-30 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 7

日本の運河は300近くあるが、近年モータリゼーションや産業構造の変化から運河の機能と運河周辺の土地利用に変化が現れている。運河の変容過程とその要因を明らかにするとともに、運河に対する将来イメージを明らかにした。ケーススタディーとして、工業開発・交通拠点型の運河を取り上吠その建設目的、変容過程、運河周辺の土地利用変化等について明らかにした。

3 0 0 0 ネコに対するカジキマグロの長期投与実験

- 著者

- 古山 公英 黒岩 茂 河合 正計 立川 哲彦

- 出版者

- Showa University Dental Society

- 雑誌

- 昭和歯学会雑誌 (ISSN:0285922X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.85-91, 1983

メチル水銀を多量に含むマグロ肉の摂取に対しては同時に共存するセレンが毒性を減じているという報告がある.一方, マグロ肉を長期摂取すると染色体や病理所見に異常がみられるという報告もある.しかし, 比較的一般人よりマグロ肉を多食すると思われ, また, 毛髪中水銀濃度が高濃度であるマグロ漁船員には異常な所見がみられたという報告はない.そこで今回, 凍結乾燥したカジキマグロ肉45%含有する飼料を作製し, ネコに対して長期投与実験を行い生体への影響を追試した.3年間という長期投与期間のため, 急性伝染病の感染などがあり生存例が少なかったために明確な結論は得られなかったが, 1,175日屠殺例の臓器内蓄積量は対照群に比べ多く, 途中死亡例と比較しても数倍高い値であり, 長期飼育での蓄積の増加がみられた.小脳における総水銀に対するメチル水銀の割合はおのおの57.2, 93.2%と高く, 肝では逆にこの割合は低く, 肝での無機化が示きれた.染色体の異常および神経症状を主とする発症はみられなかった.しかし, 病理組職学的検索においてはメチル水銀中毒所見と思われる小脳の穎粒細胞の脱落, 消失とプルキニエ細胞の消失がみられた.このことはカジキマグロ肉の大量長期摂取は注意を要すると考えられるが, 今後さらに動物数を増加し, dose-response, dose-effectの関係を確かめる必要かあると考えられる.

2 0 0 0 OA 原子力船「むつ」の解役について

- 著者

- 藤川 正剛 北村 敏勝 伊東 国晴 藪内 武 河合 正人 有岡 輝夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- Techno marine 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)

- 巻号頁・発行日

- vol.797, pp.853-857, 1995 (Released:2018-02-25)

2 0 0 0 OA 「憲法の国際化」と「国際法の憲法化」の交錯下での新たな人権保障システム理論の構築

- 著者

- 江島 晶子 戸波 江二 建石 真公子 北村 泰三 小畑 郁 本 秀紀 薬師寺 公夫 阿部 浩己 村上 正直 齊藤 正彰 鈴木 秀美 大藤 紀子 戸田 五郎 門田 孝 申 惠ボン 山元 一 中井 伊都子 馬場 里美 西方 聡哉 須網 隆夫 愛敬 浩二 徳川 信治 前田 直子 河合 正雄 菅原 真 辻村 みよ子 根岸 陽太 村上 玲

- 出版者

- 明治大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2015-04-01

本研究は、グローバル化する世界における法のありようとして、「憲法の国際化」と「国際法の憲法化」という現象における両者の接合面に注目し、人権実施における問題点を明らかにしながら、より実効的な人権保障システムに関する理論構築を目指した。その結果、「憲法の国際化」と「国際法の憲法化」の接合面において比較憲法と国際人権法の積極的接合関係を観察することができ、人権保障の実効性を高める新たな人権保障システムを構築することは可能であり、そこでのキー概念は多元性、循環性、非階層性であることが析出できた。

2 0 0 0 OA 近代日本のハイカルチャーと美術(東部会平成十八年度第一回例会,例会・研究発表会要旨)

- 著者

- 河合 正朝

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.88, 2006-09-30 (Released:2017-05-22)

2 0 0 0 OA 日本の地域通貨制度 : 現状と課題

- 著者

- 河合 正弘 島崎 麻子

- 出版者

- 東京大学社会科学研究所

- 雑誌

- 社會科學研究 (ISSN:03873307)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.145-169, 2003-01-30

近年,日本おいて地域通貨制度(community currency systems)が急増しており,かつ多数の非営利組織(NPO)がこの制度の導入を検討している.日本の地域通貨制度の多くは,経済的,経済外的なメリットの追求をめざして導入されてきた.その歴史がまだ浅いことから,地域通貨が参加者や参加コミュニティーに与えてきた経済的なyリットを測定することは現時点では困難だが,この制度は地域社会における互恵的な,市場では取引されにくい財・サービスの取引を通じて,人的交流や相互扶助の精神を深め,ボランティア活動・環境保護活動の促進など経済外的なメリットをもたらしてきたといってよい.地域通貨制度は,コミュニティー・レベルでの結束,連帯,ネットワーク強化など地域的な「社会資本」を作り出す上で有用な道具となる可能性を持っている.公共政策的な観点からは,地域通貨制度は国民経済全体に対して,少なくとも初期の段階においては重大な影響を与えるものではない.地域通貨制度は現状の規模を極めて大きく上回らない限り,一国の経済運営にとって脅威となることはなく,中央・地方政府は支援することはあっても,それに歯止めをかける目的で干渉すべきではない.

2 0 0 0 IR 日本の地域通貨制度 : 現状と課題

- 著者

- 河合 正弘 島崎 麻子

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 社會科學研究 (ISSN:03873307)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.145-169, 2003-01-30

- 被引用文献数

- 1

近年,日本おいて地域通貨制度(community currency systems)が急増しており,かつ多数の非営利組織(NPO)がこの制度の導入を検討している.日本の地域通貨制度の多くは,経済的,経済外的なメリットの追求をめざして導入されてきた.その歴史がまだ浅いことから,地域通貨が参加者や参加コミュニティーに与えてきた経済的なyリットを測定することは現時点では困難だが,この制度は地域社会における互恵的な,市場では取引されにくい財・サービスの取引を通じて,人的交流や相互扶助の精神を深め,ボランティア活動・環境保護活動の促進など経済外的なメリットをもたらしてきたといってよい.地域通貨制度は,コミュニティー・レベルでの結束,連帯,ネットワーク強化など地域的な「社会資本」を作り出す上で有用な道具となる可能性を持っている.公共政策的な観点からは,地域通貨制度は国民経済全体に対して,少なくとも初期の段階においては重大な影響を与えるものではない.地域通貨制度は現状の規模を極めて大きく上回らない限り,一国の経済運営にとって脅威となることはなく,中央・地方政府は支援することはあっても,それに歯止めをかける目的で干渉すべきではない.

2 0 0 0 OA 異なる色彩の牛衣を装着した放牧牛へ飛来する双翅目昆虫数と牛の身繕い行動

- 著者

- 近藤 誠司 佐々木 均 田辺 堅太郎 市本 愛子 河合 正人 清水 弘

- 出版者

- 北海道大学農学部附属牧場

- 雑誌

- 北海道大学農学部牧場研究報告 (ISSN:03856097)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.37-43, 1997-08-14

2 0 0 0 OA 国宝「紅白梅図屏風」の制作技法・材料(金箔・有機色料・型)に関する調査研究

- 著者

- 内田 篤呉 秋山 光文 荒木 史 有賀 祥隆 今井 康弘 大川 昭典 大下 浩司 奥村 公規 河合 正朝 木村 法光 宍倉 佐敏 下山 進 ジャンジャック ドロネー 城野 誠治 鈴田 滋人 玉蟲 敏子 中井 泉 中野 嘉之 馬場 秀雄 早川 泰弘 林 温 藤本 孝一 増田 勝彦 室瀬 和美 森口 邦彦 柳橋 眞 矢萩 春恵 河野 泰典 矢代 勝也 尾西 勇 柴田 伸雄 中本 久美子 米井 善明

- 出版者

- (財)エム・オー・エー美術・文化財団(学芸部)

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2008

科学調査は、東京理科大学・中井泉教授、吉備国際大学・下山進教授らが中心に担当し、型の技法は重要無形文化財保持者・森口邦彦氏、鈴田滋人氏、室瀬和美氏が伝統工芸技術から技法解明を実施した。科学調査の結果は、金地は金泥でなく、金箔とする第1次調査の結果を覆すものであった。有機色料は、波の部分に藍の存在は認められず、青墨の可能性が指摘された。伝統工芸の技法の調査は、金地と流水の境界の輪郭線は、縁蓋(型地紙)を用いた可能性が高いが、流水は型では表現できず、防染剤で描いたものと考えられる。文化財の研究は自然科学のみの調査に頼るのではなく、歴史と伝統の中で蓄積された技術や経験を踏まえることが極めて重要であった。

1 0 0 0 OA 国際通貨体制の変遷 :為替レート制度とトリレンマ制度

- 著者

- 伊藤 宏之 河合 正弘

- 出版者

- 財務省財務総合政策研究所

- 雑誌

- フィナンシャル・レビュー (ISSN:09125892)

- 巻号頁・発行日

- vol.153, pp.76-122, 2023 (Released:2023-08-24)

- 参考文献数

- 42

本論文は,為替レート制度と国際金融のトリレンマ制度に焦点を当てて,国際通貨体制の変遷を明らかにする。為替レート制度は,為替レート変動の程度や為替レート安定化のアンカー通貨が何かによって決まり,トリレンマ制度は為替レートの安定性,金融市場の開放度,金融政策の独立性の程度の組み合わせによって決まる。伝統的なFrankel-Wei(1996)やその修正版であるKawai-Pontines(2016)の推定式から,為替レートの安定性の指数(推定式の二乗平均平方根誤差(RMSE))を得ることができるだけでなく,各国にとっての為替レート安定化の対象であるアンカー通貨を特定することができる。金融市場の開放度は,各国の対外資産と対外負債の和の対GDP比,対貿易比によって示すことができる。金融政策の独立性は,各国の短期金利が海外金利と国内外の経済要因(国内のGDPギャップやインフレ率,海外の成長率や原油価格)のどちらにどの程度反応するかによって示すことができる。トリレンマのいずれの指数も0から1の間をとるものとして測定される。 100か国以上の諸国における為替レート制度の分析から,世界全体や各地域における主要通貨圏(米ドル圏,ユーロ圏,英ポンド圏,日本円圏,中国人民元圏)と自由な為替フロート制を採用する経済圏の規模およびその変遷を求めることができる。また,各国のトリレンマの組み合わせがどのように変化してきたかをトリレンマ三角形に図示することで,直観的な分析が可能になる。本論文から,いくつかの興味深い結果が得られる。 第1に,米ドル圏の世界経済シェアは依然として世界最大であるものの,ユーロ圏の出現と近年における人民元圏の急速な台頭により,低下する傾向にある。同時に,為替フロート制を採用する経済圏の世界シェアは拡大する傾向にある。第2に,一部の例外(ユーロ地域諸国など)を除き,先進国と新興・発展途上国の両者は,為替レートの柔軟性と金融市場の開放度を高める方向で,トリレンマ制度を選択してきた。今日,自由な為替フロート制,開放的な金融市場,独立した金融政策の維持という「コーナー制度」を採用する国は,先進国,新興・発展途上国の間で広がりを見せている。その一方,安定的な為替レート,閉鎖的な金融市場,独立した金融政策の維持という別の「コーナー制度」を採用する先進国は存在しない。また,安定的な為替レート,開放的な金融市場,独立した金融政策の放棄という3つ目の「コーナー制度」を採用する先進国はユーロ地域などに存在するが,それを採用する新興・発展途上国はごく少数に限られる。その一方,これら3つのコーナー制度以外の組み合わせ(「中間領域」を含む)を選択する国も多い。第3に,先進国と新興・発展途上国の両者に最良のマクロ経済パフォーマンスをもたらすトリレンマ制度は存在しない。

1 0 0 0 OA 2020年代の国際通貨システム

- 著者

- 河合 正弘

- 出版者

- 財務省財務総合政策研究所

- 雑誌

- フィナンシャル・レビュー (ISSN:09125892)

- 巻号頁・発行日

- vol.153, pp.9-75, 2023 (Released:2023-08-24)

- 参考文献数

- 52

第2次世界大戦後の国際通貨システムは,1971年のニクソン・ショックを境に大きく変貌した。それまでのIMF・ブレトンウッズ体制と呼ばれる米ドルを基軸通貨とする固定為替レート制から,1973年以降,主要先進諸国を中心に変動為替レート制に移行したからである。国際通貨システムは,1999年の西欧11か国による共通通貨ユーロの創出によって,複数基軸通貨制度へと展開し,第2の変貌を遂げることになった。2007-09年には,国際通貨システムの中心国である米国発の世界金融危機が起きたが,最も支配的な国際通貨としての米ドルの機能が損なわれる事態には至っていない。2010-15年の欧州金融危機により,ユーロのもつ制度的な脆弱性が明らかになり,ユーロが世界的な規模で米ドルに匹敵する役割を果たすようになることは容易でないことが示された。中国は世界金融危機以降,増大する経済力・金融力を背景に人民元の国際化を積極的に進め,米国の通貨・金融覇権に対する競争に乗り出している。ロシアも2022年のウクライナ侵攻後の金融制裁により,人民元への傾斜を深めている。しかし,人民元が本格的な国際通貨になるためには,国際資本移動の自由化や開放的で深み・厚みがあり流動性の高い人民元建て金融市場の存在が欠かせず,それには相当の期間を要すると考えられる。 本稿では,まず国際通貨システムの諸類型を固定為替レート制度,変動為替レート制度,協調的通貨制度(欧州通貨制度〔EMS〕とユーロの経済通貨同盟〔EMU〕)の3つにまとめ,それぞれの特徴を整理する。次いで,国際通貨システムの主要な柱として,通貨の交換性,為替レート制度と金融政策の枠組み,国際通貨の選択,グローバル金融セーフティーネットを取り上げて説明する。さらに,国際通貨システムの焦点として,グローバル・インバランスと米国の経常収支赤字,ユーロの導入と欧州金融危機,発展途上国の金融危機・債務危機,中国人民元の国際化,中央銀行デジタル通貨を取り上げて分析する。最後に,国際通貨システムの将来として4つの将来シナリオ(「新たな米ドル本位制」,「グローバルな準備通貨制度」,「多極的な国際通貨システム」,「国際通貨システムの分断」)を挙げ,ユーロ経済通貨同盟の強靭化,アジアにおける準備通貨の創出と金融協力,国際通貨システムの分断のリスクについて論じる。

1 0 0 0 OA 大型鍛鋼品について

- 著者

- 河合 正吉

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.14, pp.1919-1932, 1961-12-01 (Released:2010-10-12)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 博物館情報検索のためのオントロジ・ユースケースの検討

- 著者

- 山田 篤 安達 文夫 小町 祐史 河合 正樹

- 出版者

- 一般社団法人 画像電子学会

- 雑誌

- 画像電子学会年次大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.187-190, 2006

本稿では、体系を異にする複数の分散型博物館情報に対して,シームレスな横断検索を可能にするために,オントロジを利用するにあたってのユースケースの検討結果を示す。

1 0 0 0 OA 肺小葉 (肺二次小葉) の多面体としての性質と肺内の存在様式に関する検討

- 著者

- 閔 庚〓 河合 正行 田本 敦子 茂在 敏司 内田 英一

- 出版者

- The Japanese Respiratory Society

- 雑誌

- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.7, pp.722-730, 1987-07-25 (Released:2010-02-23)

- 参考文献数

- 18

肺の構成単位としての肺小葉の肺内における配置の様式を肺小葉の多面体としての性質から検討した. 76歳女性の剖検右肺と38歳男性の剖検左肺とを伸展固定し, 肺表面および肺割面における小葉の境界を点と線と面の集合と見なしてそれらの幾何学的性質を検討した. 肺小葉多面体は,頂点に3本の稜線があつまり, それぞれが3~9辺形を呈する面によって囲まれた多面体を呈していた. 辺の長さは平均5.7mm, 5.0mmで, 形状パラメータ m=3.07, 2.38, 尺度パラメータη=6.1mm, 5.3mmの Weibull 分布をなしていた. これを参考に5mmを単位として胸膜上の任意の点より半径5mm (つまり1単位) から20mm (つまり8単位) の同心円を描き, その円と交じわる小葉多面体数を検討したところ, 10mm (2単位) ごとにほぼ10個ずつ増え均等配列と考えられた. これらの性質は Bernal が多数の剛体球のランダム最密充填モデルで検討した液体分子の周りに作った Voronoi 多面体の性質と同じであった. 以上より小葉多面体を Voronoi 多面体とみなすと肺は液体分子の配置と同じ非結晶型格子に小葉構造を配置したものと考えられ, 気管支, 血管枝は非結晶格子の逆格子である小葉多面体 (Voronoi 多面体) の稜線網に配置された二分岐樹構造であると見ることができる. これを新たな肺の構造モデルとして, 小葉モデルと呼ぶことを提唱した. このモデルから肺動脈樹の流体力学的性質の理論的導出を試みた.